宮崎県東臼杵郡椎葉村立椎葉中学校

根井 誠 nei@fes.miyazaki-u.ac.jp

http://www.shiiba.ed.jp/shiibajh/index.html

インターネットは今やへき地校にとっては,なくてはならない存在になりつつある。へき地としてのへき遠性の解消としても情報収集ならびに情報発信において大きな教育効果をあげつつある。今後のへき地でのインターネットの活用が,生徒の学びへ真に有効なのかどうか,地域への貢献は,など今後の可能性を探り検証していく。全国発芽マップはその性格上,生徒の学びに極めて有効なことがわかってきた。そこで緑豊かな地椎葉にて森林資源に目を向けさせ,体験的にケナフを栽培することによって,自然環境に対する意識をより一層高め,生徒自らの生き方に生かしていきたい。

全国発芽マップは,全国の子どもたちとケナフを育てているという共有観で結ばれている。またそのことから共創観も新たに生み出されることがわかってきた。これまでこのようなプロジェクトに参加していなかった生徒たちは自ら栽培し,発信し,栽培し再び発信していく過程を大いに楽しめることになるであろう。また椎葉村という山間へき地で森林資源が豊富だからこそ,ケナフを育て,地域に貢献できるかもしれない。

生徒は,恵まれた自然環境の中で,地域の人々の温かい人情に支えられて,素朴で素直に育っている。また椎葉村伝統行事の「平家祭り」や「神楽」,「焼き畑」などと多様なかかわりをもち,地域のよさを感じながら生活しており,地域で生きる力と情に満ちた生徒が育ちつつある。その一方で,じっくり考えたり,自らの意志で行動したりする機会がな体験を通して生きてはたらく学力を身につける機会を用意する必要がある。

○ 自然環境に対する関心を高め,ケナフ栽培を通して目的をもった観察を継続し,自らがかかわる自然環境についての理解を深め,研究課題解決へ向って総合的に力を発揮しながらより一層科学的な見方や考え方を伸ばすことができる。

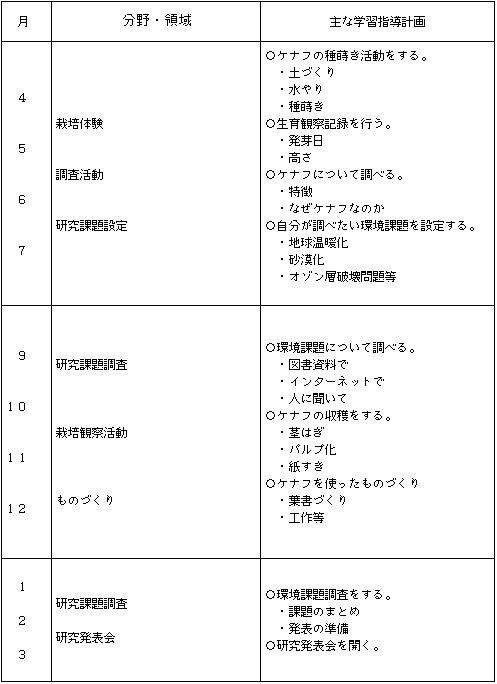

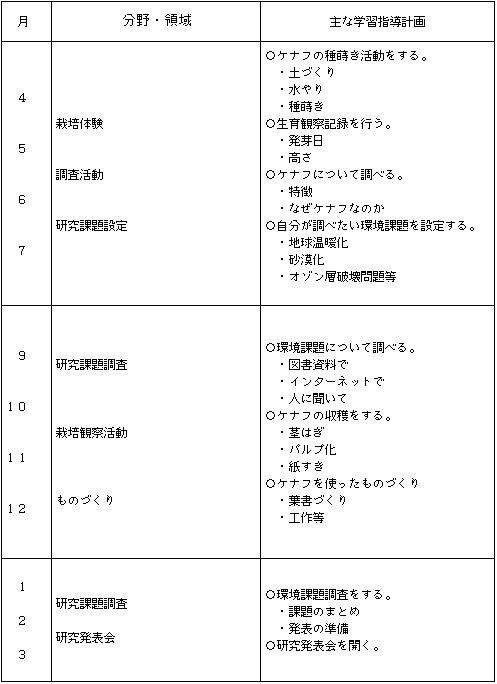

生徒にとってケナフ栽培は極めて大きな意味をもつ。1つは研究課題設定時にいたるまでゆとりをもってじっくり考えることができる点である。生徒が「なぜ今ケナフなのか」ということを常に問題意識として持つことは,年間を通しての学習活動にとても重要である。 土づくりからはじまり,植物ケナフの特性,そしてケナフの活用事例など調べさせることにより自らの課題意識はふくらんでいくことになる。そこで自らが関心や興味をもった課題づくりがはじまり,自分が決めた課題,自分の研究,など自分意識が芽生えてくる。生徒の主な研究課題は以下であった。

・地球温暖化の生物界への影響について

・環境問題と人のかかわりについて

・ケナフの環境への効果について 等である。

図1 検索する生徒

生徒は,ケナフの成長をファイルに定期的に記録したり,ホームページをつって情報発信を行った。椎葉中のケナフの様子と他校を比べたり,「ケナフの会」のホームページで調べたりと情報検索にも波及した。生徒の学びにも随時生かされたようである。継続的で,全国の子ども,地域社会に広がるケナフの魅力はますます深まるばかりである。

図2 発芽ホームページ

ワンポイントアドバイス

へき地のよさである地域の人との連携を一層深め,各地区ごとに生徒を通して栽培活動に取り組むことが大切である。そのことがより生徒の学びに生かされるであろう

参考文献|

|

次へ → |