生徒は情報を次の3つの方法で取得します。インターネット活用、本、デジタル素材から情報を取っています。

世界には数億のWebページがあり、インターネットの利用により端末から自由に情報をとっています。しかし、いつでもどこでもという環境に生徒はありません。

もちろんこれまでのように、ゆっくりと時間をかけ、自分に必要な情報を選び読む「紙」媒体、本などもあります。もちろんリニアテキストですので系統的な学習場面ではこの媒体を活用しています。

そして、2次加工が可能なデジタル媒体も生徒たちにとっては魅力ある情報資源です。

2003年より全ての普通科高校で新教科「情報」が開始されます。ネットワークの利用、ネットワーク社会への参画の態度など全ての生徒がインターネットの活用能力を、学校の教科内学習で学ぶこととなります。

このように情報立国の波は確実に学校現場に押し寄せてきています。

学校は変わりつつあり、カリキュラムもそれらに対応して大きく変わりつつあります。全ての国民が情報リテラシーを身につける日も近づいています。

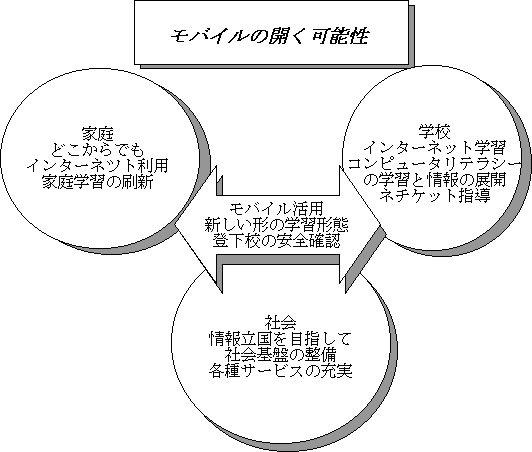

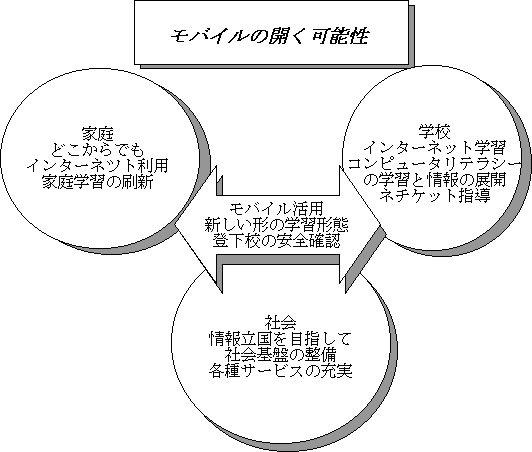

学校現場においてモバイルの活用を考えたとき、このような大きなムーブメントに支えられつつ、端末の普及の中で学校と生徒の関わりも大きく変わって来ます。

これまで家庭における課題、いわゆる「宿題」はドリル学習的なものが多くありました。家に帰って近くの図書館に行き、資料を集め「レポート」を書き上げる調査活動はこれまで日本にとっては取り組みにくい方法でした。

しかしモバイルの出現により、家庭が強大な世界の図書館=インターネットとつながります。さらにそれがモバイルという形で個人の文房具として提供されるならば、情報を得つつ自己を創造していくというモバイルの活用と自己成長の有機的な結合が期待できます。 家庭学習の内容がモバイルの活用により大きく変わって来ます。

小・中・高において総合的な学習への取り組みが進みます。

教科を越えた枠組みの中で問題解決学習に取り組むことになります。

最終的にデータをまとめ、情報を仲間と共有しつつ活動が進みます。

このときモバイルによって、テキストだけでなく、画像、音声の共有が可能となります。ただ単に共有するのではなく、生徒の持つ感性をそのまま封じ込める形で即座に共有でます。感動の共有をモバイルがもたらします。

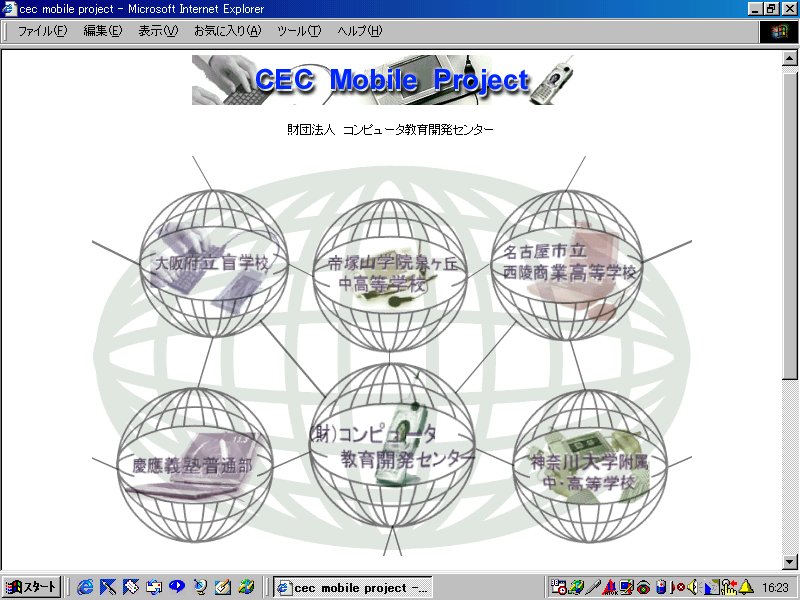

これまでCECのプロジェクトにおいては、新年を迎えた感動、修学旅行でのリアルタイムの交信など、数々の活動を行ってきましたが、記録を残した以上の内容が盛り込まれています。

モバイルは学校の壁を越え、他校の生徒とも同じ学校の生徒の様にコミュニケーションができます。私学と公立、受験校と職業高校、それぞれの立場からお互い同世代を生きる仲間としてプロジェクトを組むことが可能です。

CECのこれまでの国際交流支援の中で、海外の高校、中学とのリレーションがうち立てられています。

これまで自国文化、異文化理解と進んできましたが、その焦点は未来の関係においてどうあるべきかが論議されつつあります。積極的な交流が必要となります。

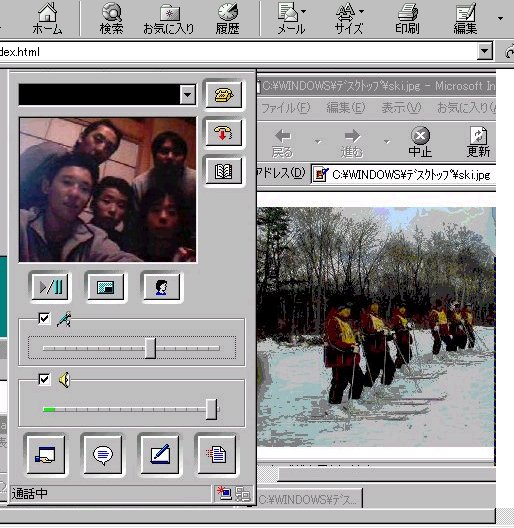

時差のない地域であれば、モバイル端末がテレビカメラとして機能します。

ここではオーストラリアとの交信を例にとります。

モバイルは現在64kbpsの交信が可能です。音声・画像ともこの帯域で十分に送ることができます。

オーストラリア側からの要求に従って日本の生徒はその風景と音声を相手側に送ることができます。

「What�s that?」の繰り返しの中で、日本側生徒は海外生徒の関心のあり方を知ることによってその意識を把握し、さらに海外生徒は今の日本を知ることができます。

このような新しい形の国際交流を実現することができます。

また海外生徒と共に調査活動をする場面においては、情報を取り出すだけでなく、現在の活動をモニターすることが可能であり、さらに現在の位置、安全を確認する上で有効です。

インターネットの機能にメーリングリスト、チャットなどがあります。

これまで日本は40人学級の中で一見仲良く活動するが、内面的な交流にまで至らないという問題点がありました。

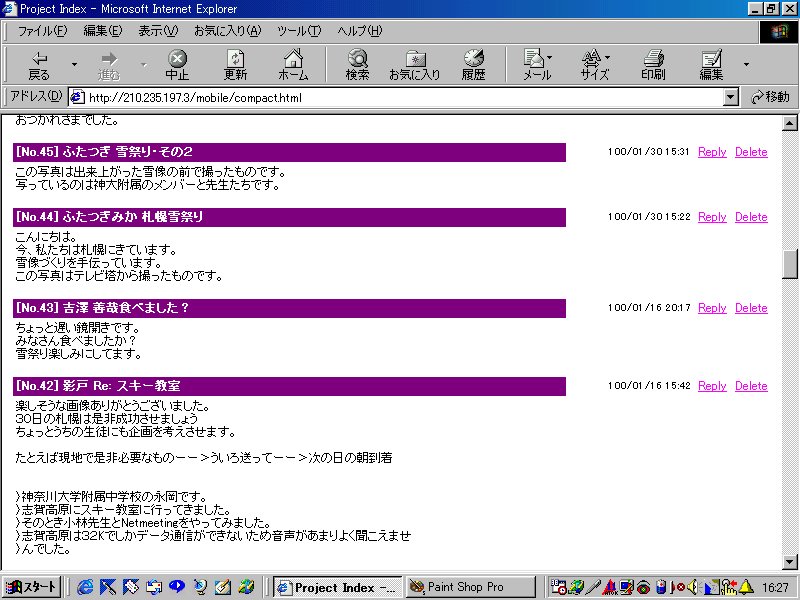

モバイルによって、どこからでも気楽にメールしあったり、掲示板に書き込むことによってお互いに理解が進むことになります。

また、書くという作業によって、考えが整理されるという人間的な営みも確認することができます。

何よりも自信のなさからこのような状況がもたらされていると考えます。

デジタルの素材はいつでも取り出すことが可能です。生徒個人の活動もモバイル端末を手にすることによって「個人史」が端末内に蓄積されることになります。

このようなモバイルならではの特性を活用し、生徒は自分の活動内容を簡単に振り返ることができます。

できなかったことができるようになり、内に眠る創造性を取り出し、まとめることができます。

このような視点からモバイルをとらえたとき、発言力ある、自信に満ちた生徒の育成が可能となります。

学校がさらに開かれ学習活動も地域社会に出ていく可能性が非常に高くなっています。

病院内の生徒、あるいは高齢者の要求に応え、その人たちの見たい映像を提供できればどれだけ癒されるでしょう。

自宅の庭に咲く花を見せるボランティア活動を行えば、それは新しい人々との交流を生み出します。

人に喜んでもらえることを喜びとするそんな心豊かな生徒がモバイル端末を介して可能となります。

現在どの学校においても生徒の心の健全育成を願ってカウンセリングに力を入れていますがカウンセリング用の部屋はあるもののドアをノックする生徒は非常に少ないです。

秘密性に対して生徒の側に不安があるようです。

モバイルを活用することによって次のような利点をあげることができます。

秘密性が保たれるのみならず、さらに書くこと、悩みの履歴を把握することによって自己を客観視することができます。

自由な雰囲気で話し合うことができます。

これらは今後の学校運営の中で大きな役割を果たすことが期待されています。

モバイルプロジェクト成功要件において次の様なことが重要です。

ノートパソコンは買ったがどう使っていいのかという教員が増えています。情報化が個人の生活にまで押し寄せてきている兆候ですが、モバイルを活用する上でのリテラシーをどうするかが課題となります。

幸いにもインターフェースもかつてに比べ一段と簡単になっています。

高校生レベルでは携帯電話のiモードの様に生徒は新しい機能をすぐに使い始めます。これまでのCECの活用事例では、ネットワークの設定は教員が手を貸したものの、利用に関しては、それほど手間はかかりませんでした。

ネットミーティング、Cu-SeeMeなどのリアルタイムセッションも生徒独自で可能でした。

生徒の中で誰がどれだけのリテラシーを持っているか分かっており、メール、携帯を活用して生徒内で連絡をとりあい問題を解決しています。

また教科「情報」の開始によって、基本的なスキルはすべて学校で学習することになります。これらの時間を使い指導することによってすべての生徒がモバイルを利用する可能性が開けることと考えます。

コンピュータ関連の学習の評価は常に課題とされてきました。これまでの一斉テストのような評価法では評価できないという考え方が大半を占めていたためです。

しかし、モバイルコンピュータの活用を中心に考えるならば、課題を具体的に与え、それに対する作品作りの観点から評価していく事も可能となります。家でのレポート作りであれば、海外のサイトからも引用すること、画像を添付すること、さらに、テーマ、具体的な内容、まとめと方法での記述など具体的な課題を前もって提示し、その観点からの評価をすることができます。

|

|

次へ → |