こんなにできる課外実践!

インターネットが授業の中でどのように使えるのか?これは,ある意味では教師主導で進む実践であろう。もちろんこれは大切なことである。しかし,もっと気軽に,そして授業時間を超越した実践「課外実践」をいくつか紹介したいと思う。

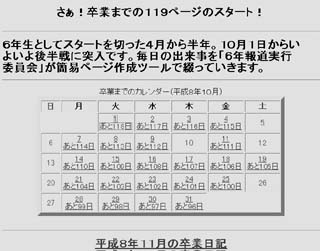

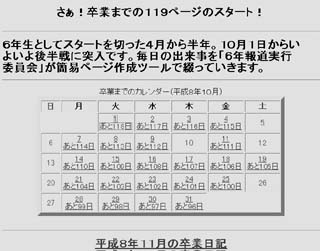

★6年「卒業までの119日」

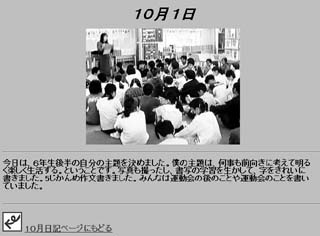

6年生の活動を全校や保護者の方伝えたり,6年生の思い出として記を残す役目として「6年報道実行委会」が設置されている。この実行委会の10月からの活動として新たにわったのが「卒業までの119日」いうデジタル日記である。

本町小学校ホームページに,毎日6年生の出来事を載せていけば,校だけでなく,インターネットを通じ地域の方や保護者の方にも見てもらことができる。

実際に,保護者の家庭から「祖父が自分のパソコンを買って,毎日楽しみに見ているのですよ。がんばって,毎日続けてくださいね。」という激励のメッセージもいただいている。

まず,報道実行委員の子どもたちは,その日一日の中で一番特徴的な出来事をデジタルカメラで撮影する。次に,簡易電子アルバムソフトで画像を取り込み,それにコメントをつける。そして,完成した日記をhtmlコンバート機能によって,ホームページに載せていく。ホームページへの掲載は担当が行うが,それ以外のことは子どもたちが分担を決めて毎日行っている。保護者の方からも「祖父が自宅からインターネットで楽しみに見ているので,がんばって続けて下さい。」という励ましのコメントもいただいた。3月21日の卒業式には,119ページのデジタル卒業日記ができあがる。 そして,卒業アルバムにも報道実行委員会のページとして掲載される予定である。

まず,報道実行委員の子どもたちは,その日一日の中で一番特徴的な出来事をデジタルカメラで撮影する。次に,簡易電子アルバムソフトで画像を取り込み,それにコメントをつける。そして,完成した日記をhtmlコンバート機能によって,ホームページに載せていく。ホームページへの掲載は担当が行うが,それ以外のことは子どもたちが分担を決めて毎日行っている。保護者の方からも「祖父が自宅からインターネットで楽しみに見ているので,がんばって続けて下さい。」という励ましのコメントもいただいた。3月21日の卒業式には,119ページのデジタル卒業日記ができあがる。 そして,卒業アルバムにも報道実行委員会のページとして掲載される予定である。

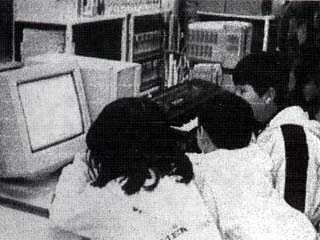

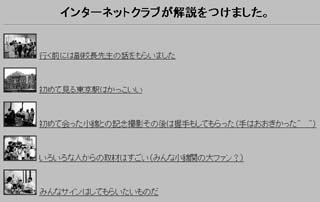

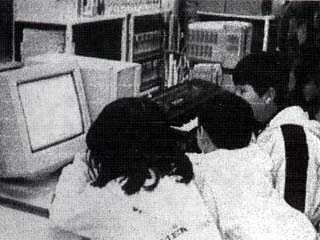

授業時間外にもインターネットに興味をもつ子どもたちの活動の場を保障するため,そして,インターネット活用に関してのリーダーシップをとる子どもを育てるために,特設インターネットクラブが設けられている。部員は4〜6年生の約25名で,活動は不定期に週1回程度となっている。

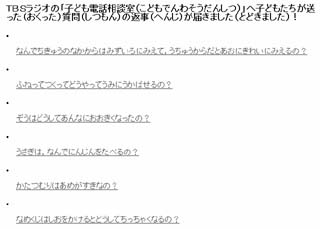

★子どもたちのページ作り・1

学校の顔となるホームページは,小学生の作品でつくりたい。しかし,平成7年の現状では小学生がページをHTMLでつくることは困難であり,そのことを強要すれば,インターネット普及には逆効果になると考えられた。そこで,インターネットクラブの子どもたちが学校の絵や横浜の特徴的な物の絵を描いたり,ワープロで文章をつくったりしたものを教師がHTML化してページを作ることとなった。

★子どもたちのページ作り・2

平成8年になると,簡易ページ作成ツールがいろいろと出始め,中には小学生でも使いこなせるものもあった。まだ,試行の段階ではあるが,子どもたちの手だけでページが作り上げられるものも出てきた。

しかし,子どもたちの手で作られたページの中には,個人情報にあたるものが記載されることが多く,現在のところインターネット上には公開していない。それでは,子どもたちの折角の意欲をそいでしまうことにもなりかねないため,イントラネット・バージョンとして,校内及び関係者のみの公開ページとしている。

★インターネット・イベントへの参加

本校は横浜市中心部に位置し,東京にも近いという利便性がある。そこで,各種インターネット関係のイベントで,小学生を対象としているものについて,インターネットクラブの希望者が参加してきた。最新鋭の技術に触れることにより,インターネットへの関心を高めることができた。

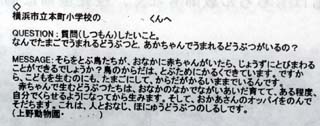

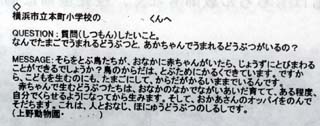

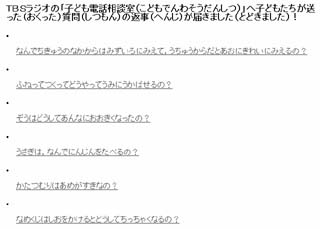

・TBSラジオ「こども電話相談室」

インターネットで質問/ラジオで回答 |

|

|

|

日本IBM「小錦プロジェクト」

小錦関と会って,ハワイとテレビ電話 |

ネットワーカーズ「横浜市ブース」 横浜市役所の展示に参加・協力 |

|

|

NTT「ねっとでい’96横浜会場」

横浜そごうと本町小学校でテレビ電話 |

CEC「ホワイトボード交流」 全国4校でリアルタイム交流 |

|

|

★よみがえれ!青い目の人形「ブロッソン」

戦前,日米友好のために「青い目の人形」がアメリカから日本各地に1万2千体以上贈られた。しかし,戦争が始まると,青い目の人形たちは,敵国の人形であるとして次々と破壊されてしまった。戦後,心ある人々によって守られた人形が発見され,現在全国で約280体が確認されている。その中の1体「ブロッソ ン」が本町小学校にもあった。しかし,平成7年にブロッソンのことを知る子ど もはもちろん教師もなく,校長室前に飾られた写真だけがその存在を示していた。

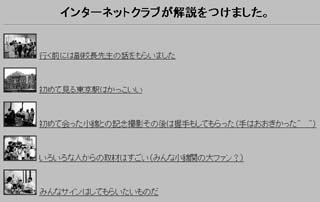

平成7年夏,インターネットクラブの子どもたちが各地の小学校の様子を見ていたとき,大津市立平野小学校のホームページが目にとまった。そこに は青い目の人形が学校に里帰りしている情報が載せられていた。280体の中の2体がインターネットで結びついたのである。しかし,本町小学校のブ ロッソンは「横浜人形の家」ができた16年前に預けられ,以来一度も本町小学校にはもどってきていないこと分かった。 本物のブロッソンを見てみたいというインターネットクラブの子どもたちの願いをかなえるために,「横浜人形の家」が16年ぶりブロッソンの里帰りをしてくださることになった。本町小学校では,インターネットクラブから提出された議題を受けて,児童代表委員会で話し合いが持たれ,3月3日の雛祭りに合わせて,全校での歓迎会が催された。

平成7年夏,インターネットクラブの子どもたちが各地の小学校の様子を見ていたとき,大津市立平野小学校のホームページが目にとまった。そこに は青い目の人形が学校に里帰りしている情報が載せられていた。280体の中の2体がインターネットで結びついたのである。しかし,本町小学校のブ ロッソンは「横浜人形の家」ができた16年前に預けられ,以来一度も本町小学校にはもどってきていないこと分かった。 本物のブロッソンを見てみたいというインターネットクラブの子どもたちの願いをかなえるために,「横浜人形の家」が16年ぶりブロッソンの里帰りをしてくださることになった。本町小学校では,インターネットクラブから提出された議題を受けて,児童代表委員会で話し合いが持たれ,3月3日の雛祭りに合わせて,全校での歓迎会が催された。

更に,7月には,「横浜人形の家」新館開館10周年記念イベントに合わせて,ブロッソンのレプリカが贈呈され,全校児童がブロッソンを見ることができるようになった。6年生では,社会科学習の中に「青い目の人形ブロッソンが見た戦争・・・」という主題が構成され,学習の中にもブロッソンが大きく関わってきている。

また,本校ホームページ上に「青い目の人形のページ」を公開して以後,全国から青い目の人形に関する情報が寄せられるようになってきた。愛知県から「私のところにも人形があるので資料を送ります。インターネットはまだ慣れないので郵便で送ります。」というメッセージをいただき,送っていただいた資料は,本町小学校ページ内に公開されている。その後も埼玉県/愛媛県/富山県と「青い目の人形のホームページを作ったので,お互いにリンクをはりましょう。」という電子メールが本校に届いている。

こうして,インターネットに接続してわずか1年あまりの間に,6つの小学校の青い目の人形の情報がつながり,地域の施設「横浜人形の家」との関係も深いものになってきた。日本全国の人形の情報がインターネット上で集まる日も近いことを感じている。

「公立小学校」は地域の中心にあって,何か行事があるとまちの人たちが集まってきて情報交換をする場所というのは,昔も今も,そして未来も変わらないことだろう。しかし,本校学区のようにマンションや団地も多くなり,近隣とのコミュニケーションも取り難い状況になってくると,情報伝達手段もそれに応じたものが求められてくると考えられる。

そこで,インターネットによる小学校の情報公開が,こうした時代の動きに対応する一つの有効な手段になると考え,本町小学校のホームページは公開されている。その中には,子どもたちの活動の様子はもちろんだが,それ以外に保護者や地域の方に向けたメッセージもある。

★夏休み保護者インターネット体験会

子どもたちの作品を公開していホームページを通して,もっと多くの保護者の方とのコミュニケーションを図りたいという願いから「夏休み保護者インターネット体験会」が行われた。

2日間で45家庭60人の保護者の方が来校され,自分の子どもの作品を見たり,ネットサーフィンを楽しんだりしていかれた。多くの方が,インターネットに興味を持ち,子どもたちに使わせたいと思い,そのうち自宅でもできるようにしたいとアンケートに回答されていた。

★インターネット版「本町だより」

「本町だより」は,毎月発行される学校情報掲載プリントだが,このプリントの学区内全町内会への配布を2年前から行っている。地域のネットワーク拠点として「ふれあい」を大切にしたいと考えてのことであった。

これを更に発展させて,今年からインターネット・ホームページ上でも「本町だより」が見られるようにした。インターネットに接続できる家庭であれば,紙に印刷されたものと内容は同じでも,画像などがカラーで鮮明なものが見られることになる。

★卒業生ネットワークに向けて

ホームページを開設して以来,「母校のホームページが見られて感激しました!」というメッセージをいただくことがある。まだ20通にも満たない数だが,今後インターネットの普及とともに飛躍的に増える可能性がある。卒業生のネットワーク拠点となれたら,これこそ小学校がホームページを持つ大きな意義になるだろう。そうした願いもこめて,「OBOGページ」が開設されている。

このOBOGページが授業の中で脚光をあびることとなった。3年生が「学校の昔さがし」をしていたときに,卒業生に聞いてみたら分かるかもしれないということに気づいたのである。早速,卒業生へ3年生からの電子メールが送られると,その日のうちに4人の方から返事が送られてきた。

そして,協力をいただいた方の中から,「ぜひ,ほかの方のメールを読んでみたい。」「世代の違う方とのメーリングリストを作ってくれないだろうか。」というご意見をいただいた。

まだ,たった4人のメーリングリストではあるが,今後の本町小学校の方向性を示すものになるかもしれない。いや,そうなるべきであろうと考えている。

|

| 卒業生からのメールが寄せられている。 |

| 「自分が卒業した学校のホームページが見られるなんて信じられません。思わず,校歌を口ずさんじゃいました。」 |

まさに,ヒューマンネットワークが形成されつつある。

ここで紹介した「実践」「環境」「考え方」のほとんどは,現在公開されている本校のホームページ上で見ることができる。実践の中でも述べたようにインターネット上に公開することによって,新たなヒューマンネットワークが生まれる可能性があるからである。公立小学校がホームページをもったときに目指すもの。それは,地域に根ざした保護者向けのサイトなのではないかと考えている。

公立小学校は,地域のヒューマン・ネットワークの拠点なのだから。

(実践者 横浜市立本町小学校 出口和生)

インターネットを利用した授業実践事例集 平成8年度

インターネットを利用した授業実践事例集 平成8年度

まず,報道実行委員の子どもたちは,その日一日の中で一番特徴的な出来事をデジタルカメラで撮影する。次に,簡易電子アルバムソフトで画像を取り込み,それにコメントをつける。そして,完成した日記をhtmlコンバート機能によって,ホームページに載せていく。ホームページへの掲載は担当が行うが,それ以外のことは子どもたちが分担を決めて毎日行っている。保護者の方からも「祖父が自宅からインターネットで楽しみに見ているので,がんばって続けて下さい。」という励ましのコメントもいただいた。3月21日の卒業式には,119ページのデジタル卒業日記ができあがる。 そして,卒業アルバムにも報道実行委員会のページとして掲載される予定である。

まず,報道実行委員の子どもたちは,その日一日の中で一番特徴的な出来事をデジタルカメラで撮影する。次に,簡易電子アルバムソフトで画像を取り込み,それにコメントをつける。そして,完成した日記をhtmlコンバート機能によって,ホームページに載せていく。ホームページへの掲載は担当が行うが,それ以外のことは子どもたちが分担を決めて毎日行っている。保護者の方からも「祖父が自宅からインターネットで楽しみに見ているので,がんばって続けて下さい。」という励ましのコメントもいただいた。3月21日の卒業式には,119ページのデジタル卒業日記ができあがる。 そして,卒業アルバムにも報道実行委員会のページとして掲載される予定である。

平成7年夏,インターネットクラブの子どもたちが各地の小学校の様子を見ていたとき,大津市立平野小学校のホームページが目にとまった。そこに は青い目の人形が学校に里帰りしている情報が載せられていた。280体の中の2体がインターネットで結びついたのである。しかし,本町小学校のブ ロッソンは「横浜人形の家」ができた16年前に預けられ,以来一度も本町小学校にはもどってきていないこと分かった。 本物のブロッソンを見てみたいというインターネットクラブの子どもたちの願いをかなえるために,「横浜人形の家」が16年ぶりブロッソンの里帰りをしてくださることになった。本町小学校では,インターネットクラブから提出された議題を受けて,児童代表委員会で話し合いが持たれ,3月3日の雛祭りに合わせて,全校での歓迎会が催された。

平成7年夏,インターネットクラブの子どもたちが各地の小学校の様子を見ていたとき,大津市立平野小学校のホームページが目にとまった。そこに は青い目の人形が学校に里帰りしている情報が載せられていた。280体の中の2体がインターネットで結びついたのである。しかし,本町小学校のブ ロッソンは「横浜人形の家」ができた16年前に預けられ,以来一度も本町小学校にはもどってきていないこと分かった。 本物のブロッソンを見てみたいというインターネットクラブの子どもたちの願いをかなえるために,「横浜人形の家」が16年ぶりブロッソンの里帰りをしてくださることになった。本町小学校では,インターネットクラブから提出された議題を受けて,児童代表委員会で話し合いが持たれ,3月3日の雛祭りに合わせて,全校での歓迎会が催された。

インターネットを利用した授業実践事例集 平成8年度

インターネットを利用した授業実践事例集 平成8年度