だがそのすべてを実現するのは至難の業だ。現場での課題は多い。機器が古い,予算がとれない,購入品がニーズに合わない,私物マシンの持ち込みでなんとか凌いでいる。ノウハウが全校に広がらない,校内のごく一部の教師が,学校のどこかで過重負担を負いながら試行錯誤を続けている。ついには,ただの趣味の延長で仕事をしているかのような誤解さえ生まれる,担当者の異動後は機器が眠ってしまう・・・。こうした問題は,案外とあちこちの学校に存在するのではないだろうか。

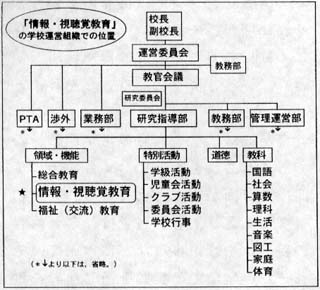

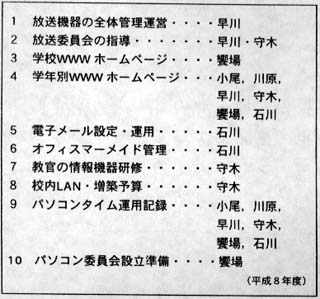

本校には「情報・視聴覚教育」という校務分掌がある。3年目になるインターネット利用等の本校の従来の実践と、今後への展望をもとに設置されている分掌である。前述した様な一般的課題に応える体制づくりとしての意図もある。以下に、その概要を記す。

|

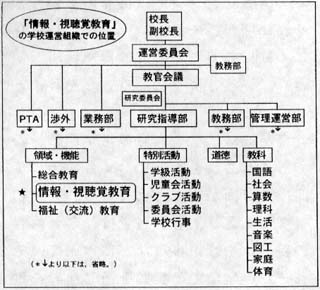

今年度の構成は,各学年から1名ずつの計6名である。各メンバーは,他にも,教科・領域別にいくつかの校務分掌に所属し、連絡,意見集約,機器利用の促進等を全校体制と関連させながら遂行できるように意図されている。

|

このように,メンバー各々が自立して専門的な技量を身につけ,必要に応じて協業体制をとりそれを供給しあう。そして,全校へ展開する。ここには,効率的,合理的,継続的,波及的な効果が期待されている。この「分担・協業体制」が,この分掌の命である。

|

資料3は、学習内容の学年別配当表である。これをもとにして各学年の年間指導計画が編成されている。実施初年度にあたり,各担当者は,学習内容の妥当性や修正事項などについて,それぞれの学年での実践を通じ検討を重ねている。

以上の校内LAN関係の仕事に関わっては,ファイルサーバの設定および運用の方法の習得,電子メールによる校内教官の意思伝達・決定システム導入の検討などの必要性が生まれた。各担当はそれぞれの役割に即して,校内LANの構築と運用に取り組んでいる。

|

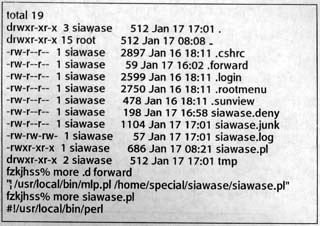

電子メールのPOPサーバへの登録等は,電子メール設定担当教官が行っている。本校内マシンからTelnetやFetchを利用し附属中学校内のPOPサーバを遠隔操作する方式である。OSはUNIXであり,各コマンドを利用してのプログラムは初心者には難しい。これについては、山梨大学教育実践研究指導センターの成田雅博先生はじめ,山梨大学教官のご指導を得ている。本年度は,まず担当教官がコマンド設定を丸覚えすることから始めた。これまでに下記のようなメーリングリストについてなんとか自力で設定を行い,実際に運用できるようになっている。

|

昨今,児童の個人情報に関わり,学校のホームページの在り方が話題となっている。本校でも,児童の写真や個人アドレス等の情報については,事前に担当者が十分協議してページ上に公開するようにしている。(一例として,5年生総合学習の「幸せさがし」のアンケートがある。3学期から行っているこのアンケートは,子どもたち自身が作成した。協力者からの回答メールは,ホームページ上のボタンを通じて,子どもたちに直接届く設定である。インターネットの本質的な部分を大切にし,児童の個人アカウントによる交信をベースとしたのである。同時に,児童の顔と姓名が結びつかないよう配慮し,子どもたちへの回答メールについては、担当教官へも同時送信されるように設定した。これにより,子どもたちの肖像権の保守や犯罪介入等の可能性への対処を図った。)

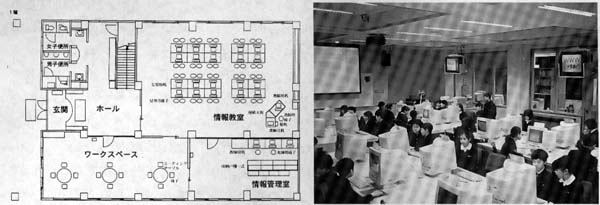

情報教室の全21台のコンピュータは,6名の担当教官によってAT EASE設定が施されている。これにより,学年別・クラス別に使用を許可されたソフトがそれぞれのパスワードによって利用でき,保存データの混在やセキュリティー上のトラブルも防いでいる。個人別の電子メールソフトについても,その本体はサーバにおき,各エイリアスを全てのマシンのAT EASE画面上にアイコン化している。これにより,教室内のどのマシンからでも,パスワードを通じて,個人別にサーバ上の書簡箱を開くことが可能である。

情報管理室については,将来的に,校内LAN下の保存情報の多くをこの部屋のサーバマシンで集中管理する方向で検討を進めている。現在,より安定したセキュリティーの確保や各種サーバの合理的な運用に関する方法を,担当者全員で模索していくるところである。

|

予算が必要な時は,まず要求書を作成する。目的,仕様を文章にし,購入希望品リストとともに提出する。もちろん作成した要求書の全てが認められるわけではない。幸いにしてそれが認められ,予算がついても,その後,公正・適性に予算を執行するために作成する書類量は膨大である。例えば,購入物品に関する「仕様書」,「機器明細リスト」,「選定理由書」などがある。総額一千万円近くの予算リストを,単価数千円からの物品で構成していく場合もある。その際は,数十項目からなる物品の詳細データの書類となる。

情報機器の価格は,オープンプライス方式が多く流動的である。機種によっては,発売後3ヵ月もたたないうちに,実売価格が半値になってしまうこともある。そのため,実際の予算配分を考える際は,何カ月か後の予算執行時に,その機器がどのくらい安くなるのかを予測しながら,金額の見込みをつけていくような作業が続く。

また,日進月歩のこの業界の商品は,製品サイクルが早い。予算の要求書に書いた機種が,実際の執行段階ではすでに販売されていないことも起こる。値段が高い方が必ずしも機能的に優れているわけでもない。製品市場の動向の細かい把握が必要になる。

総金額が一定以上になると,入札による購入となる。その場合,コンペで選ばれた業者に予算枠内でのシステム導入を任せる方式ではない。学校から提示した仕様,物品に対して行われる価格競争入札であり,入札参加業者に示す購入仕様の決定は,担当教官の仕事となる。数百万円の取引に関して,1円でも安い業者に落札する。各業者も必死である。担当教官も非常に神経を使う。目的を満たすための一品一品の詳細な規格を調べ,各業者に仕様書で示す。読む業者による解釈の差がわずかでも生まれてはならない。当然,仕様書中の品そのものでなく,他のメーカーの同等品で入札しようとする業者も出てくる。それに関する業者からの質問には正確に応え,同等品の審査も慎重に行う必要がある。

もちろん,機器の選定に関し、ある程度は業者に事前のコンサルティングを要請できる。しかし,コンサルティング自体への予算措置は今の所なく,要請できる範囲や回数には限度がある。担当教官が、いろいろと勉強をしながら、目的仕様、予算、コンサルティング結果の3つをにらみ何回もプランを練り直す。良心的にケーブル1本1本に至るまで細かいコンサルティングをしてくれた力のある業者が,実際の入札で落札するとは限らない厳しさもある。購入価格が最優先の決定条件となるので、その後のメンテナンス体制に多少不安を残す可能性も考えられるが、そのような事態は極力避けなければならない。

本校のような国立校の場合は,前述した様に,予算要求から,購入仕様決定,機器選定まで,現場の担当教官が校内や大学の事務担当者の指示をあおぎながら進める形が多い。(公立校では,地教委レベルの担当事務官が中心となって進めていく場合が多いだろう。)担当教官にとっては,通常の学級経営や他の分掌と並行してこの種の仕事を進める点で,非常に骨が折れる。だが,現場のニーズと予算の両面をにらみながら,システムを構築していけるという利点がある。この点を今後も最大限生かすべきであると考えている。

パソコンタイムの実施や、校内LAN拡張、「あおぎりホール」建設等、全校的なレベルでの仕事が続いた平成8年度であった。来年度以降もより一層の活動推進を図りたい。

インターネットを利用した授業実践事例集 平成8年度

インターネットを利用した授業実践事例集 平成8年度