盲学校におけるインターネット利用

1 はじめに

現在,インターネットは多くの人に認知され,その有用性が認められてきている。特に,情報収集機能では他の方法を圧倒している。この機能を利用している者と,していない者との間には情報格差が生まれてきている。

これまでの盲学校の生徒の情報源は,点字の印刷物やラジオなどに限られ,健常者と比較して収集できる情報量が少なかった。インターネットにしても同様である。しかし,この機会に盲学校の生徒の情報収集能力の向上を図るために,インターネットの利用を進めることが出来れば,情報格差を改善することができる。

生徒がインターネットの操作を身に付ければ,巨大な情報源を獲得することになり,健常者と差がついていた情報収集量を近づけることができる。しかし,インターネットを盲学校の生徒が利用するには技術面と活用面で課題がある。このプロジェクトを通して技術面では盲学校の生徒がどのようなインターフェースを利用すればインターネットへアクセスできるかを検討し,さらに盲学校の生徒が利用しやすいWWW の検討と作成を行った。

2 インターネットの利用

ディスプレイの文字が確認できない視力の低い生徒がコンピュータを利用する際には音声合成装置を利用してきた。インターネットへの接続もこの技術を利用して行った。

(1) インターネットへの接続

1)サーバーを介してのインターネット接続

本校には音声合成装置が利用できるクライアントは2台あり,それぞれ異なる接続方法を採った。

第1ケースはRS-232C ケーブルでサーバーと直接接続し,通信ソフトのHtermを利用しサーバーに入るようにした。

第2ケースはクライアントの本体にLAN ボードを装着し10BASE-Tでハブを介してサーバーと接続した。第2ケースの場合はソフト自体が小さいためフロッピー一枚で利用することができた。

ア クライアントの機器とソフト

- 第1ケース

- パソコン本体 富士通 FMV-5133DE3

- 音声合成装置 富士通 FMVS-101

- 日本語音声ソフト VDM100 Ver1.0

- OS MS-DOS Ver6.20

- 通信ソフト Hterm

- 第2ケース

- パソコン本体 NEC PC9801US

- 音声合成装置 富士通 FMVS-101

- 日本語音声ソフト VDM100

- LANボード TDK LAK98025

- OS NEC MS-DOS Ver5

- TCP/IP TDK LANX-TCP/IP

|

| 図1 音声合成装置 富士通 FMVS-101 |

|

| 図2 システムの全体像 |

イ サーバー

- 富士通

- S-4/5モデル85

- 日本語Solaris1.1.2

- Lynx

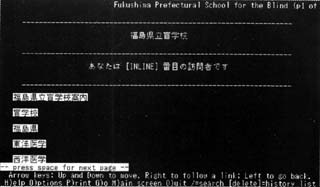

- LynxはUNIX上で動作するWWW を閲覧するソフトである。 テキストだけが表示でき,動きが軽快な反面,グラフィックを駆使したウェッブは見てもよく分からない点がある。

2)Lynxメールゲートウェイでのインターネット利用

ア Lynxメールゲートウェイとは

パソコン通信やインターネットのメールの機能を利用しWWW を見るシステムである。

システムが立ち上がっているサーバにURL が書かれてあるメールを送るとそのURL のテキストデータを差出人に送り返してくるシステムである。音声でインターネットを利用し,操作に時間がかるケースや,時間をかけてデータを聞きたいときにはこのシステムは便利である。

イ Lynxメールゲートウェイの利用方法

メールに見たいWWW のURL を書いて lynx@fukumo-sfb.fukushima.fukushima.jpのアドレスに送る。書かれたURL の数だけメールが返信されてくる。

例

アドレス lynx@fukumo-sfb.fukushima.fukushima.jp

件名 subject (自由に書いて良い)

内容 http://www.ntt.co.jp

http://www.toyota.co.jp

http://www.cec-jf.or.jp

http://www.fukumo-sfb.fukushima.fukushima.jp

この場合だと4通のメールが返信されてくる。

3)インターネットへのアクセス

- サーバーを介してのインターネットアクセス

Lynxの起動手順は自校のサーバにlogin しlynxと入力しEnter キーを押すことで利用 できるようにした。

- Lynxメールゲートウェイでのインターネットアクセス

メールを出すことにより利用した。

以上,二つの方法でインターネットへのアクセスを行った。サーバーがあり専用回線が自由に利用でき,接続時間に制約されない環境であれば 1)の方法が適している。左記のような恵まれた環境になくパソコン通信ができる環境であれば2) の方法が良いのではないかと思われる。

|

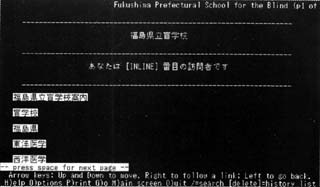

| 図3 Lynxで見た画面 |

|

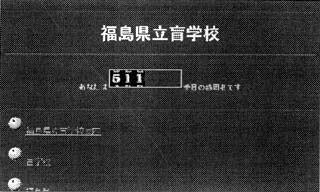

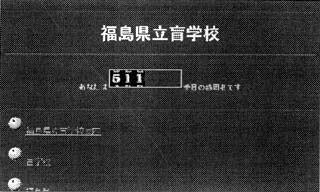

| 図4 Netscapeで見た画面 |

(2) 生徒が利用しやすいホームページの作成

音声でインターネットを利用してみて以下の問題があることが解かった。

- ホームページ上で音声化できるものはテキストだけである。グラフィック は音声にすることは出来ない。グラフィックの多いWWWで内容がよく理解 できないケースがある。

- 音声でWWW を聞くことは音声の聞き取り速度に限界があるため目で見てい くよりも時間がかかる。

- WWW の階層を進んでいき,さらに次の画面や前の画面に戻る操作に時間が かかる。

以下の改善を行った。

- 音声化できないグラフィックを使用しない。テキストオンリーのWWW を作 成した。

- もし写真などのグラフィックを使用するときには,必ずその写真の説明を テキストで加えた。

- 次のページや前のページに戻る時間をできるだけ短くするためにWWW の階 層を深くしない。

3 おわりに

音声でのインターネット利用は始まったばかりで多くの改善しなくてはならない点がある。しかし,その問題点を考慮に入れても利用して得られる効果は高い。

パソコン通信を利用してインターネットを利用している先駆的な視覚障害者も増えてきている。このような状況で外に向かってはインターネットを利用するのは晴眼者だけでなく視覚障害者もいることを知ってもらえるような活動をしなくてはならない。知られることにより視覚障害者への配慮がなされ,利用しやすいインターネット環境が出来てくる。その環境は少しの工夫で出来るケースが多い。

視覚障害者が利用しやすいインターネット環境を作るためにテキストオンリーのページを合わせて作るようお願いしたい。

参考資料

- 東京女子大学現代文化学部の新着情報:すべての人にアクセス可能なHTML文 書を書く,

http://www.twcu.ac.jp/unofficial/twcu/mure/WhatsNew.html

- IBM 「こころWeb 」:目が見えない人がWWW を利用するには,http://www.kokoroweb.org/tips/part1-1.html

- 日本語版Lynxホームページ,http://www.nurs.or.jp/~asada/lynx/

補足

自校のサーバーにLynxが導入されておらず,インターネットかパソコン通信が利用できる学校は以下の方法でLynxを利用することができる。

- インターネットかパソコン通信に入る。

- telnetを起動する。

- 千葉大学附属図書館情報システムにアクセスする。IPアドレスは 133.82.217.1である。

- 確立されるとlogin と聞いてくるのでculis と入力する。

- さらに,日本語コードを聞いてくるのでsjisと入力する。

- 千葉大学附属図書館情報システムのメニュー画面が表示されるので, スペースキーでlynxを選択し利用することができる。

(実践者 福島県立盲学校 教諭 渡辺雅彦)

インターネットを利用した授業実践事例集 平成8年度

インターネットを利用した授業実践事例集 平成8年度

インターネットを利用した授業実践事例集 平成8年度

インターネットを利用した授業実践事例集 平成8年度