全機能をWEB上で実行できる学習発表ツール

1.はじめに

今,教育の現場において「学校を開く」をキーワードに,学びの場を学校内のみならず各家庭や地域に広げる試みが進められている。また,主体的な学びをともなわないこれまでの一斉授業と違った,生徒の主体的な学習を保証する授業づくりが模索されている。折しも,パソコン端末の普及とネットワークインフラの整備拡大から「IT革命」の名の下に情報化社会の形成が促進され,ネットワークを使う学習形態である「e-Learning」が脚光を浴びている中,ネットワークを舞台に主体的な学習を展開するためのツールが求められていた。

そこで我々は,主体的な学習の一形態である「発表学習」に着目し,ネットワークを舞台に発表学習を展開するツールの開発をおこなった。また,開発にあたっては,教育現場での利用を考慮し,必要最低限の機材で手軽に簡単にあつかえ,かつ高い学習効果が得られることを念頭に置いた。

2.システム概要

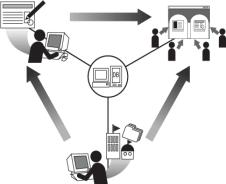

本システムは,一学習テーマに沿った内容のポスターを各自一枚ずつ作成し,それをもとに発表する「ポスター型発表学習」という学習形式をモデルに設計した。ポスターをデータベースサーバーのデータとして保存し,WWWサーバーを用いてWWWページとして配信することでインターネットを舞台にしたグローバルな発表展開が望める。また,サーバーにプログラムを集約することで,ポスターの編集やWWWサイトの管理などが全てブラウザのみでおこなえるという手軽さを実現した。

■ ポスターセッション部 ・ポスター展示WWWサイト ■ ポスターデザイナー部 ・生徒が使用する

■ サイト管理部 ・先生が使用する

図 1 開発システム構成

図1に示されるような三部構成をとる。各部の概要は次のとおりである。

(1) ポスターデザイナー部

ポスターを作成する部分で,生徒が使用する。インターネットブラウザをあつかえる中学生以上を対象に簡易な操作性を目指した。テキストを編集するテキストモード,自由なお絵かきができるペイントモード,イラストや飾り文字・取り込み画像を貼り付ける素材貼り付けモードの3モードを切り替えながら編集する。学習のサポートとして,出典や日記の記入,自己評価の入力,ポスターのカテゴリ分けなどの機能を備える。また,一人の生徒のみならず,複数人による協調編集作業も可能にした。

(2) ポスターセッション部

ポスターを展示するWWWサイトである。展示には博覧会とパビリオンを模した形式をとる。これは,博覧会・パビリオン・ブース,という三層構造を持っており,たとえば博覧会は学習テーマで,パビリオンは学校単位,ブースはクラスやグループ単位でといった区切りでの公開・閲覧を想定した。閲覧をサポートする機能として,登録キーワードをもとにしたポスター間自動リンク機能,カテゴリや単語での検索機能を備える。また,インタラクティブ性を高めるため,作り込み度や被閲覧回数によるランキング表示,ポスタークリックによる先生の評価コメントポップアップ表示といった仕掛けも用意した。

(3) サイト管理部

本システムで構築されるサイト全体の管理をおこなう部分で,先生が使用する。生徒アカウントおよびポスターデータの管理や,展示WWWサイトの構築などがおこなえる。グラフィカルな画面デザインにより先生自身で手軽にあつかえるよう配慮した。

3.指導計画

本システム(以下,WebExpoと称する)を用いた授業展開の一例を以下に示す。

(1) 課題を発見 2時間

・ テーマの絞り込み 1時間

・ 問題の背景調査 1時間

(2) 最初の提案 2時間

・ WebExpoによる最初の提案プレゼンテーション作成 1時間

・ WebExpoにおける最初の提案についての検証 1時間

(3) 批判的検討と自分の提案作成 2時間

・ WebExpoによる提案プレゼンテーションの作り直し 1時間

・ WebExpo提案プレゼンテーション作成 1時間

(4) 意見交流 2時間

・ 意見交流 1時間

・ メッセージづくり 1時間

4.成果

本システムを利用した実践の結果,図2,3に示される作品の完成を見た。これらは,本システムの学習効果の高さを示すものであり,これをもって本プロジェクトの成果とする。

図 2 生徒作品例 図 3 生徒作品例

5.まとめ

実践授業での生徒たちは,初めのうちこそとまどいが見られたものの,授業前の10分ほどの説明でほとんどの生徒が操作できるようになり,楽しそうに作業を進めていた。授業後には「もう終わり?」という声もあがり,授業時間外に家庭からアクセスして編集を続ける生徒も出るなど,生徒には大変好意的に受け入れられたようであった。また出典入力による著作権問題へ目を向けさせる試みや,自己評価・日記の入力による自己評価への試みなども学習効果を高めるのに役立っていたようであった。先生からも,システムの管理が視覚的にわかりやすくシンプルにまとまっていて良い,との評価をいただいた。以上のことから本プロジェクトの目的は十分果たせたものと考える。今回は墨田中学校1校のみでの実践であったが,今後はさらに多くの学校の参加を募り,ネットワーク利用ならではのグローバルな発表学習が展開されていくことを期待する。

課題として,さらなる操作性の追求,データ転送効率の改善,安定的な通信速度の確保などがあげられた。また,いくつかの機能追加要望については,今後のシステムサポートの中で順次対応していく予定である。