酸性雨・窒素酸化物(NOx)調査プロジェクトに参加した学校が活動するためには,インターネットの設備が必須となる。

学校がインターネットに接続する方法には,インターネットを利用するときだけ電話回線を使って接続するダイヤルアップPPP接続と24時間常時接続した状態を維持する専用線接続がある。この2つの方法では経費に大きな違いがあり,一般に専用線を維持するためには大きな金額の負担が必要である。例えば,酸性雨調査プロジェクトのデータを登録・閲覧するためのWWWサーバは,24時間常時参加校からのデータ入力などが可能な状態に保たれる必要があるため,専用線接続された場所に設置されることが必要である。しかし,酸性雨調査プロジェクトに参加して活動することが目的であれば,インターネットの接続形態はダイヤルアップ接続で何ら問題はない。

学校がダイヤルアップ接続を行うためには,教育委員会や教育センターなどが仲介して接続する場合を除いて,一般にはインターネット接続業者(プロバイダー)と契約することになるだろう。こうした場合,いくつかのメールアカウントとホームページを作成するためのサーバの領域が確保され,メールを利用したり情報を発信することが可能である。またこの方法で,生徒が利用するコンピュータを複数台を同時にインターネットに接続することも可能であり,WWWの情報を生徒が自由に扱うことが可能となる。ただしメールアカウントについては制限があるため,生徒全員にアカウントを発行するといったことは不可能であろう。酸性雨・窒素酸化物(NOx)調査プロジェクトでは,生徒のメールアカウントは必要としないように考えている。データの登録はWWWの画面上から行うことができ,学校ごとに決められたパスワードさえ知っていれば生徒の手で可能である。また生徒間の交流には電子掲示板を主として利用し、メールによる交流は考えていない。各校でプロジェクトを指導する教員間の連絡は,メーリングリストを利用して行っているため,担当される教員は個人のメールアドレスを持たれることが望ましい。

酸性雨・窒素酸化物(NOx)調査プロジェクトホームページでは,データをグラフ化して表示する際にjavaというプログラム言語を用いている。javaはコンピュータの機種に依存しないため,参加校のコンピュータの機種がWindowsでもMacintoshでもまたUNIXでも利用できる。しかし,プログラム作成時にInternet

Explorer4.0とNetscape Communicator4.0で閲覧することを前提としていたので,これより新しいバージョンのブラウザを利用することが望ましい。またグラフ作成にはCPUのパワーを必要とするため,WindowsであればPentium以上,MacintoshであればPowerPC以上の機種が実用的であろう。

|

|

酸性雨のデータ入力(左)と 電子掲示板(右)の画面

酸性雨データのグラフ

酸性雨や窒素酸化物から大気汚染の状況を考察する場合,気温や風向風速などのデータや天気図などがあると,気象条件との関係を考えることができる。例えば,雨の酸性度と風向との関係で,観測地点から見て特定の方向からの風が吹くときにpHが低くなるといった結果が見られた例もある。酸性雨・窒素酸化物(NOx)調査プロジェクトでは,気象のデータについて最も近くの気象観測所などから,降雨(雪)量,降雨(雪)日の平均気温,風向,風力などのデータを収集することになっているが,可能であれば学校内で気象観測設備を整えてこれらの気象状況を観測することが望ましい。事務局の広島大学附属福山中・高等学校では,百葉箱に温度・湿度・気圧の磁気記録計を,また屋外に雨量計・風向風速計を設置して気象データを集めている。

|

|

百葉箱での気象観測

|

|

気象自動観測システム

近年これらの気象データをコンピュータとセンサーによって自動的に観測する装置も市販されている(David社WeatherStationなど)。風速などの観測精度には若干の問題があるようだが,気象観測が主たる目的ではないので,こうした装置の利用も観測の省力化自動化の意味で有効である。広島大学附属福山中・高等学校では,大阪大学人間科学部で開発された気象の自動観測システムを設置し,データをインターネットで見られるようになっている。

降水(雪)日の天気図は,新聞紙面からコピーするなどして保存するようにしているが,インターネットでも天気図を掲載しているホームページがある。インターネット上のデータを自動的に収集するソフトウェアには,毎日定時に画像などを収集する機能を持つものがある。こうしたソフトを利用すれば,手間をかけずに毎日の天気図やアメダスのデータを蓄積しておくことも可能である。

|

|

インターネットで公開されているアメダスのデータの例

全国をほぼ網羅する各地域の学校で,生徒が大気汚染の一つの指標として酸性雨の調査を自ら行うことによって,その学習意欲を高め,身近な環境問題としての酸性雨の実態を地域的,かつ広域的(全国的)に把握し,その発生メカニズムへの理解を深めるため。

一回の降雨とは:

前回の雨が降り終わってから,6時間以上たって新たに降り出した雨を, 一回の降雨として扱うことにします。6時間たたないうちに雨が降った場合は,

前の雨から継続した雨とします。

最も近くの気象観測所などから,降雨(雪)量,降雨(雪)日の平均気温,風向,風力のデータを収集しましょう。

降水(雪)日の天気図を,新聞紙面からコピーするなどして保存しましょう。

- レインゴーランドの設置

レインゴーランドは,屋上などの頭上に障害物のない場所に,台を置いて固定します。(コンクリートの壁のそばなどに設置すると,跳ね返りの水で雨のpHが変わることがあります。) 風などで転倒しないように,しっかりとした台の上にネジや釘で固定しましょう。

レインゴーランドにたまる"ほこり"の影響で雨のpHの値が変わることがありますから,雨が降らない時でも,1週間に1度は蒸留水などでレインゴーランドを洗浄してください。 "ひらけゴマ"(雨を取り入れるところのふた)にトイレットペーパーを幅1cmくらいに切ったものをひっかけて,セットします。雨が降り始めると,このトイレットペーパーが切れて,ふたが自動的に開きます。トイレットペーパーを引っかけるツメがおれたりした場合は,事務局にご相談ください。

- 測定の準備

pHメーターや導電率計の使い方は,それぞれの説明書をよく読んでください。特に,pHメーターの雨水を入れる部分は,薄いガラスが張り付けてあり, 強い力を加えるとすぐに割れますので,気をつけてください。

pHメーターや導電率計は使用直前に,標準液(pHメーターはpH7とpH4の2種類,導電率計は141μS/cmの1種類)で校正してください。 (温度などで,値が変化しますので,測定の直前に校正を行ってください。)

- 雨水の測定

雨水の酸性度(pH):レインゴーランドはカップ1〜カップ7まで,雨の降り始めから順に雨量1mmごとの雨を自動的に採水します。8mm以降の雨は, カップ8からあふれて,下の大きなカップにたまります。 採水された初期降雨(1〜8ステップ)の酸性度と導電率を,堀場のツインpHメーターと導電率計でステップ毎に測定します。8ステップは,カップ8と下の大きなカップにたまった水を混ぜ合わせて測定してください。 最後に,採水されたすべての雨水を混ぜ合わせての平均pHを測定します。 雨水の測定は降雨後24時間以内におこなってください。

- 測定後

レインゴーランドやpHメーター等,測定後は蒸留水か脱イオン水で良く洗浄しましょう。レインゴーランドは洗浄後,ひらけゴマをセットして,次の雨に備えましょう。

- 降雪の酸性度の測定

レインゴーランドでのステップ毎の捕捉は困難ですから,別の容器(ビーカーなど)でまとめて捕捉し,これを室温で融解させた後, 24時間以内にpHメーターで測定します

4. 窒素酸化物(NOx)調査実施マニュアル

- データの登録

観測データの登録は,酸性雨調査ホームページの中の「プロジェクト参加校向けページ」から「データを入れる」とリンクをたどった画面から入力を行う。入力の項目は,観測者(学校名),観測年月日,天候,降雨開始時刻,測定pH(ステップ1〜ステップ8),導電率(ステップ1〜ステップ8),降水量,風向き,風力,平均気温,観測者の言葉である。それぞれ,右側の▼マークをクリックして選択するか,数値や言葉を入力することによって入力できるようになっている。すべての項目について入力が完了したら,ページの一番下にある「決定」のボタンをクリックすることによってサーバにデータが登録される。

- データの修正

入力したデータに入力ミスなどが判明したり,あとから気象データを加えたりしたい場合は,「プロジェクト参加校向けページ」から「データを直す」とリンクをたどった画面から修正を行う。学校名を選択してパスワードを入力すると,それまでに入力されているすべてのデータが画面に表示されるので,修正したいデータを選択(選択の欄の丸印をクリックする)して,画面の一番下の「決定」ボタンを押し修正したいデータを表示して,修正を加え,最後に画面の一番下の「決定」ボタンを押すことで修正が行われる。

- データの消去

入力したデータを消去したい場合は,「プロジェクト参加校向けページ」から「データを消す」とリンクをたどった画面からデータの消去を行うことができる。

- 学校パスワードの変更

パスワードはデータ保護の観点からも同じパスワードを長い期間使うことは望ましくない。特に近年サーバへの不正アクセスが増加しており,パスワードを書いた紙を机に貼ったり,パスワードを印刷して配布するようなことは避けたい。

また,英単語など他者から類推できる言葉を用いることは避け,できれば数ヶ月に1度はパスワードを変更することが望ましい。

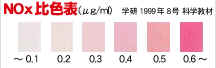

調査液の色の変化

新日気気象情報ホームページや気象庁ホームページ なども参考にすることができる。

| 大きな建物のある町の中 | :0.33 |

| 商店街に近い町の中 | :0.28 |

| 郊外の住宅街 | :0.25 |

| まわりに家が少ない田園地帯 | :0.20 |

(比色表の色については、実際のキットの表をご参照下さい)

μg/mlとは?:

試薬(1ml)中に含まれる NOxの量(μg(マイクログラム))を表した値である。この値を参考にして、空気中のNOxの濃度(ppm)を割り出すことができる。風や気温などの影響もあるので、比色表の数値からすぐに正確な大気中の濃度を導き出すことはできないが、実験から割り出したおおよその対応関係は下の表を参考にして示すことができる。

|

比色表の数値 |

〜0.1 |

0.2 |

0.3 |

0.4 |

0.5 |

0.6〜 |

|

大気中の窒素酸化物の |

〜0.019 |

0.019〜 |

0.029〜 |

0.039〜 |

0.048〜 |

0.058〜 |

なお環境庁の環境基準では二酸化窒素は、

「1時間値の1日の平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)」としている。