偮偔偽巗棫屷嵢彫妛峑丂嫵摢丂怷揷丂廩

僉乕儚乕僪乮彫妛峑丆慡妛擭丆慡嫵壢椞堟丆奐偐傟偨妛峑丆儊乕儕儞僌儕僗僩丆曐岇幰傗抧堟偺恖乆乯

|

|

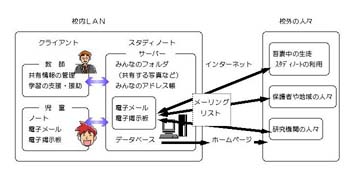

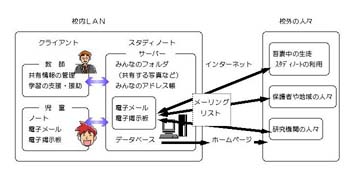

恾1丂僗僞僨傿僲乕僩傪巊偭偨忣曬岎姺

|

侾丂尋媶偺庤弴

丂栚揑傪払惉偡傞偨傔偵丆巹偨偪偼

丂1)僱僢僩儚乕僋偺巇慻傒偺惍旛

丂2)慻怐嶌傝偲婯栺偺惂掕

丂3)夛堳偺曞廤

丂4)幚慔

偺庤弴偱丆恑傔偰偒偨丅偦傟傜偦傟偧傟偺撪梕偵偮偄偰弎傋傞丅

(1) 巇慻傒偺惍旛

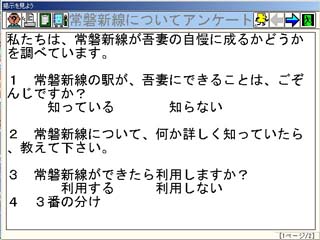

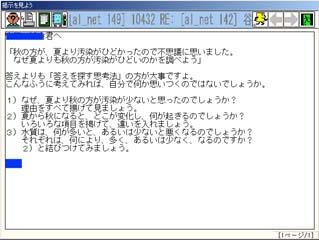

丂傑偢丆杮峑偲屷嵢拞妛峑偵摫擖偝傟偰偄傞僌儖乕僾僂僃傾僜僼僩乽僗僞僨傿僲乕僩乿傪惗偐偟偰丆儊乕儕儞僌儕僗僩傪峔抸偱偒傞傛偆偵惍旛偟偨丅偦偺忣曬岎姺傪傑偲傔偰昞偡偲丆忋偺恾侾偺傛偆偵側傞丅

丂彫丒拞妛峑偺帣摱惗搆偑僗僞僨傿僲乕僩傪妶梡偟偰彂偄偨宖帵斅傗儊乕儖偼丆堦斒偺曽乆偵偼丆宍偼懡彮曄傢傞偑丆帺暘偱棙梡偟偰偄傞儊乕儖僜僼僩偱偦偺撪梕傪尒傞偙偲偑偱偒傞丅

丂

|

佁 |  |

|

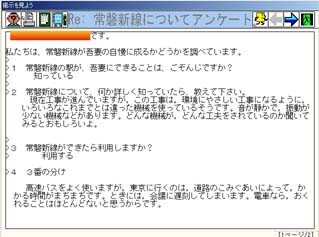

恾2丂僗僞僨傿僲乕僩偺夋柺偲儊乕儖僜僼僩偺夋柺 |

||

|

乽屷嵢儘乕僇儖僱僢僩儚乕僋乮俙俴俶乯乿塣塩婯掕 侾丂庯巪丂杮儊乕儕儞僌儕僗僩乮俵俴乯偼丆嫵堢妶摦偺堦娐偲偟偰峴傢傟傞傕偺偱偁傝丆妛廗偵偍偗傞忣曬廂廤偺嵺丆峀偔忣曬傪摼傞偲偲傕偵丆抧堟偺恖乆偲偺忣曬岎姺偑偱偒傞偙偲傪栚巜偟偰塣塩偝傟傞傕偺偱偡丅偦偙偱丆師偺傛偆側婯栺傪傕偆偗傑偡丅 俀丂娗棟幰 l丂妛峑挿偺掕傔傞幰偲偟丆屷嵢彫丒拞妛峑偲傕嫵怑堳俁柤偲俹俿俙夛堳侾柤偺寁俉柤傪峔惉堳丂偲偡傞丅 俁丂嶲壛帒奿 丂丒杮峑帣摱丆屷嵢拞惗搆偍傛傃偦偺曐岇幰 丂丒杮峑怑堳丆屷嵢拞怑堳傑偨偦傟偵弨偢傞幰 丂丒偦偺懠丆俵俴娗棟幰偑摿偵嶲壛傪媮傔偨丆傕偟偔偼擣傔偨幰 係丂儊乕儖偺搳峞偼昁偢僥僉僗僩乮俿俤倃俿乯僼傽僀儖偱峴偆丅 俆丂搳峞偝傟偨儊乕儖偼俵俴嶲壛幰偺傒偺棙梡偵尷傞丅 俇丂杮俵俴埲奜偱偺嵞攝晍傗僾儕儞僩傾僂僩偟偨屻偺宖帵丆攝晍偼偟側偄丅椺奜偲偟偰丆杮俵俴丂偱傗傝偲傝偝傟偨撪梕丒惉壥偵偮偄偰丆杮峑偺嫵堢妶摦偺幚慔曬崘側偳偱岞奐偡傞応崌偑偁傝丆丂偦傟偵偮偄偰彸戻偱偒傞偙偲丅 俈丂師偺傛偆側撪梕偺儊乕儖偼搳峞偟側偄丅 丂丂丒摿掕偺屄恖丆抍懱丆慻怐偵偮偄偰偺斲掕揑側忣曬 丂丂丒塡偺椶側偳幮夛揑偵崿棎傪彽偔偍偦傟偺偁傞忣曬 丂丂丒彫拞妛峑偺妛廗妶摦偵偍偄偰晄揔愗偩偲峫偊傜傟傞忣曬 丂丂乮晄揔愗側撪梕偼娗棟幰偵傛偭偰嶍彍偝傟傞偙偲偑偁傝傑偡丅乯 俉丂嶲壛曽朄偵偮偄偰 丂丂丒擖夛偼揹巕儊乕儖偱庴偗晅偗傞丅 丂丂丒戅夛偼擖夛摨條丆揹巕儊乕儖偱乽戅夛偡傞乿堄岦傪婰弎偟丆曬崘偡傞丅 仸丂妛峑偲偄偆丆尷傜傟偨応強帪娫偱偺僐儞僺儏乕僞偺棙梡側偺偱丆搳峞偺斀墳偑抶偔側偭偨傝丆懱尡晄懌偐傜忢幆揑側椆夝帠崁偐傜偼偢傟偨傝偡傞応崌偑偁傞偙偲傪偛椆彸偔偩偝偄丅巜摫偟側偑傜丆彮偟偢偮儖乕儖傗妶梡朄傪恎偵偮偗偝偣偰偄偒傑偡丅 丂 |

|

|

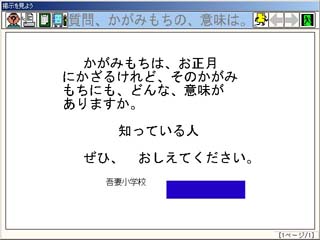

| 恾3丂曐岇幰曞廤偺暥彂 |

|

|

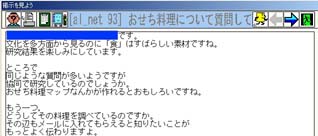

| 恾4丂3擭惗偵傛傞傾儞働乕僩挷嵏偲摎偊 |

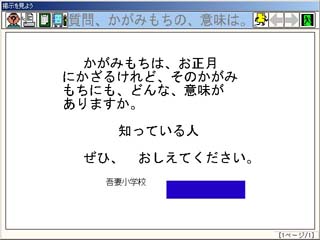

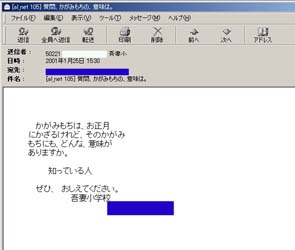

丂婯栺偲嫟偵丆塃偺恾俁偺傛偆側暥彂傪攝晍偟丆曐岇幰傊偺曞廤傪峴偭偨丅

丂彫拞妛峑曐岇幰丆栺50柤偐傜偺墳曞偑偁傝儊乕儕儞僌儕僗僩偺塣梡傪奐巒偟偨丅

丂

(4) 曐岇幰偺棟夝傪摼傞尋廋夛

丂偙偺夛偺堄媊傪抦偭偰傕傜偆偙偲偼側偐側偐擄偟偄偺偑尰忬偱偁傞丅偱偒傞偩偗懚嵼偲偦偺妶梡曽朄傪抦偭偰傕傜偆偙偲偑昁梫偱偁傞偲峫偊偰偄傞丅偦偺偨傔偵杮峑偱偼丆壠掚嫵堢妛媺偺帪娫傪棙梡偟偨傝偟偰丆曐岇幰偺曽傊抦傜偣傞尋廋夛傪峴偭偨丅

丂

丂

丂

丂

俀丂幚慔椺

丂偙傟傜偺儊乕儕儞僌儕僗僩偼丆傾僀僨傿傾師戞偱丆妛廗偺拞偱巊偊傞応偼偨偔偝傫愝掕偱偒傞丅偙偙偱偼丆戙昞揑側巊偄曽傪偦偺妛廗偺棳傟偲嫟偵徯夘偡傞丅

(1) 俁擭偺幚慔丂亅屷嵢偺偠傑傫亅

丂俁擭惗偱偼丆乽屷嵢偺偠傑傫乿偲偄偆妛廗偺拞偱丆抧堟偺恖乆偐傜堄尒傪廤傔傞抜奒偱杮儊乕儕儞僌儕僗僩傪妶梡偟偨丅奨妏偱摴峴偔恖偵傾儞働乕僩傪偲傞帣摱丆梒抰墍偺偍寎偊偵棃傞曐岇幰偺曽偵傾儞働乕僩傪偲傞帣摱丆傕偄偨偺偩偑丆塃偺傛偆側傾儞働乕僩傪儊乕儕儞僌儕僗僩偵搳峞偟偨帣摱傕偄偨丅偙偺傛偆偵丆堄尒傪廤傔傞偨傔偺摴嬶偲偟偰巊偆偙偲偼丆堦偮偺曽朄偱偁傞偙偲偵帣摱偑婥晅偄偨偺偱偁傞丅

丂崱屻丆偙偺乽屷嵢偺偠傑傫乿傪儂乕儉儁乕僕忋偵岞奐偟丆儊乕儕儞僌儕僗僩偱偦偺傑偲傔偵懳偡傞堄尒傪廤傔傞偨傔偵傕棙梡偡傞偲偄偆寁夋偱丆尰嵼恑峴拞偱偁傞丅

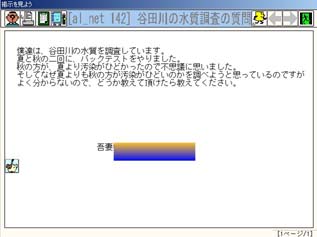

(2) 俆擭偺幚慔丂亅奺抧偺惓寧椏棟亅

丂俆擭惗偱偼丆摴摽偺敪揥偲偟偰丆乽奺抧偺惓寧椏棟乿傪挷傋傞偲偒偵丆杮僔僗僥儉傪妶梡偟偨丅杮峑偺曐岇幰偼丆擔杮偺奺抧偐傜廤傑偭偰偄傞偺偱丆偙偺妛廗傕桳岠偱偁偭偨丅

丂偦偺妛廗偺棳傟偼師偺傛偆偱偁傞丅

丂1)偹傜偄丂丂丒丂擔杮偺揱摑傗暥壔偵懳偡傞棟夝傪怺傔丆擔杮恖偲偟偰偺帺妎偲屩傝傪帩偭偰崙傪垽偡傞懺搙傪堢偰傞丅

|

|

仺 |  |

| 丂 | 伀 | |

| 丂 |  |

| 庡側妶摦 | 嫵巘偺巟墖 |

| 侾丂壽戣傪抦傞丅 俀丂俇擭偩偗偑尒傜傟傞宖帵斅偵拞妛惗偵幙栤偟偨偄偙偲傪彂偔丅 俁丂崁栚傪慖戰偟丆僌儖乕僾撪偱幙栤偑廳側傜側偄傛偆榖偟崌偆丅 係丂拞妛惗偵憲傞幙栤傪宖帵偡傞丅 俆丂崱屻偺妶摦偺巇曽傪抦傞丅 俇丂屻巒枛傪偡傞丅 |

丒乽傕偆偡偖拞妛惗偵側傞偗偳丆晄埨側偙偲丆抦傝偨偄偙偲丆媈栤偵巚偭偰偄傞偙偲傪儊乕儖傪捠偟偰丆拞妛惗偵幙栤偟偰傒傛偆丅乿 丒帡偰偄傞幙栤偑宖帵斅偵嵹偭偰偄偨傜曉怣偟偰傒傞傛偆惡傪偐偗傞丅 丒宖帵偝傟偨幙栤傪僠僃僢僋偟丆僌儖乕僾暘偗傪偡傞丅 丒崁栚傪斅彂偟丆偳偺幙栤傪拞妛偵憲傝偨偄偐慖戰偝偣傞丅 丒扤傕偑尒傜傟傞偙偲傪榖偟丆僞僀僩儖偺岺晇丆尵梩尛偄丄柤慜偺婰擖側偳偵偮偄偰妋擣偡傞丅 丒僗僞僨傿僲乕僩傪偙傑傔偵尒傞傛偆榖偟丆曉帠偑棃偨傜丆偍楃傗偝傜偵幙栤側偳傪偟丆岎棳傪懕偗傞傛偆偵彆尵偡傞丅 丒嵟屻偵妋擣傪偡傞丅 |

嘊丂岠壥

| 丂塃偺傛偆偵儊乕儖偺傗傝偲傝傪宖帵斅偱峴偭偨丅 丂俇擭帣摱偼丆拞妛峑偺忣曬傪慜傕偭偰摼偰偐傜丆尒妛偵峴偔偺偱丆尒妛偺栚揑偑柧妋偵側傝丆桳堄媊側尒妛偑偱偒偨丅傑偨丆彫妛峑偵偄側偑傜拞妛惗偲偺岎棳偑怺傑傝丆愭攜傊偺恊偟傒偑憹偟丆拞妛峑恑妛傊偺晄埨偑夝徚偝傟傞偲偄偆揰傕戝偒側岠壥偱偁傞丅 |

|

| 丂 |  |

丂

俁丂惉壥偲壽戣

|

|