見つけよう 話そう つくろう 私たちの「夢ある町 福崎町」

どんな人(障害のある人・お年寄り・子供・外国人)にも夢ある町をめざして

兵庫県神崎郡福崎町立福崎小学校 6年生担当 松本正樹 発信Web http://fukusaki-hyg.ed.jp/~fk/6nen/

キーワード 地域学習 町づくり テレビ会議 ゲームソフト

●インターネット利用の意図

夢と現実とをつなぐ接点として町づくりゲームソフトウェアを使うことで,多方面にわたる町づくりの課題に広げることができると考えた。豊かに広がった一人ひとりの夢の実現に向けて,他の地域とWeb・テレビ会議を使った交流をとおし,比較しながら地域を見つめ感動が持てる子どもたちを育てていきたいと考えた。

1.単元名 見つけよう 話そう つくろう 私たちの「夢ある町 福崎町」

学年テーマ 「人・環境・生活」

2.指導計画

(1)単元の設定理由

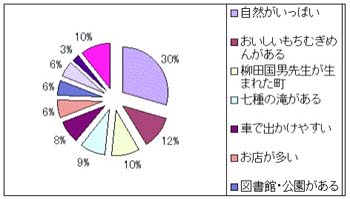

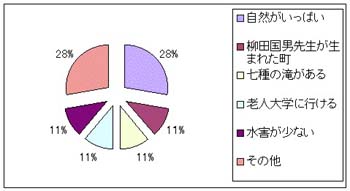

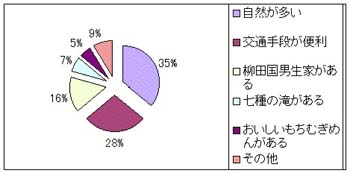

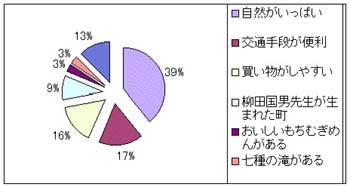

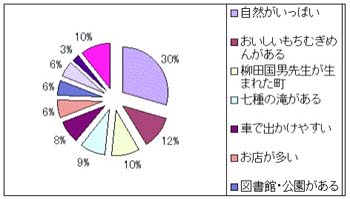

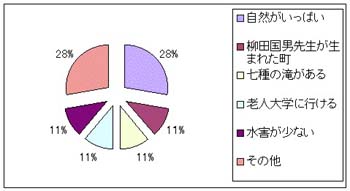

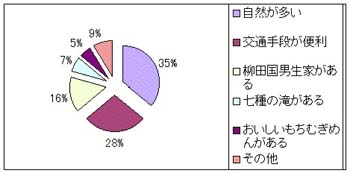

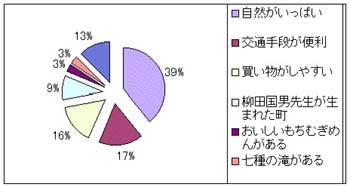

福崎町は,姫路のベッドタウンとしてまた,交通の要衝として着実な発展を遂げてきた町である。最近は大型店舗が進出し,都市型の発展を遂げている東部方面と農村の面影をまだ残してる西部方面の異なった表情を持つ町でもある。歴史を語ることができる文化的な面を持ち,豊かな自然あふれる景勝地としての指定も受けている。近年は福祉施設も充実し,「福祉・環境・生活」にとすばらしい町として発展を遂げてきた。福崎町交流発信として子どもたちが取り組んだ調査からも,それぞれの年齢層による福崎町の良さを知ることができる。

(平成11年度 パソコンクラブ情報発信から 4~6年生対象)

以上のような地域の持つすばらしさを学習教材として子どもたちに意識化させるために子どもたちの考える住んでみたい町とリンクさせながら「夢のあるまち福崎町」建設プロジェクト計画として推進する予定である。町づくりは,創造・計画・調査・建設と多くのステップをふみながら作り上げなければならない。そのステップを子どもたちの学習の過程において見つける 話す つくる と設定し課題設定,追求,表現と学びをすすめていく。

昨年度,子どもたちは、地域に視点を当てた、「わたしたちの暮らしと妖怪」というテーマで妖怪を起点に総合的な学習をすすめた。子どもたちは、自然環境学習・自然に親しむ体験学習を通して,自然に対する感性を高め,自ら課題を見つけ,地域を見つめなおすことができた。そのことが、子どもたちの新しい感動につながり,生きる力となって問題解決意欲につながった。子どもたちの自然や社会との関わりの中で生まれる感動は,さらなる思いや願いに広がる。これを子どもたちの夢としてとらえることで,さらなる感性が加わり課題解決に向けた力は大きく加速されるものである。今まで接してきた地域の「福祉・環境・生活」と子どもたちの創造する未来を総合的な学習の課題として広げ,一人ひとりが抱いた夢の実現に向けて,子どもたちが自ら課題をつかみ,追求方法を工夫し,他の地域との交流・比較を通して,あらためて地域を見つめなおし、感動が持てることをねらいとしていきたい。

(2) 本単元における問題解決学習の意義

今まで接してきた地域の「人・環境・生活」と子どもたちの創造する未来を学習の課題として広げ,私たちの町をどんな人(障害のある人・お年寄り・子供・外国人)にも夢のある町にしていくために問題解決をすすめていく。まず,課題として身近な人の福崎町に対する思いを調べる「福崎町いいところさがし」からすすめ,今まで気づかなかった視点に導きたい。夢と現実とをつなぐ接点としてシムシティというまちづくりゲームソフトウェアを使うことで,多方面にわたるまちづくりの課題に気づかせていきたい。シムシティは,まちをつくる地域環境の設定からはじまり,施設建設,交通機関の設置などを行い,税金など経済的な確保,災害,教育,福祉にいたるまで街の機能を作り上げることで,つくったまちに増えていく人の数を争うゲームである。現実社会と同じ問題を投げかけ,それをどのように解決できるかによってまちの発展が変わってくるシステムとなっている。子どもたちのえがく理想的なまちと現実社会の大きな相違点をコンピュータソフトを使うことで,仮想世界での問題解決を図り,現実の福崎町町づくり課題設定に役立てていきたい。そして,一人ひとりが抱いた夢の実現に向けて,他の地域との交流・比較を通して,地域を見つめ、感動が持てることをねらいとしていきたい。子どもたちのつくる夢ある町プランは,スクールネットを使った地域へ発信,模型として製作,自分たちのできる福祉活動,ホームページによる交流校への発信(ブラジル・九州)として表現をさせていきたい。また,「夢ある町福小プラン」として福崎町長に提案し,夢を実現させたい。

(3) 単元の目標

・福崎町の良さを知り,自分の思いを広げる夢ある町を創造することができる。

・夢ある町に近づくための課題を持ち,地域を見つめ,他地域(宮崎県都城市・ブラジ ル サンパウロ市)をも含めた交流をすすめながら,福崎夢プランをつくることがで きる。

・「夢のある町」夢プランを表現し,発信することができる。

(4) 単元の構成

活動の概略(全35時間) |

つけたいスキル(態度) |

-活動①(6時間と課外活動)- |

さ(さがす)し(しらべる)学習 |

|

福崎町のいいところ探しをしよう

・祖父母・父母・兄弟・姉妹などから,福崎町のいいところを取材する。

・集めた情報を整理し、まとめる。

|

|

|

・必要な情報を収集する力・情報を整理、分析する力

・課題を発見する力 |

-活動②(5時間)-

|

さ(さがす)し(しらべる)

す(すじみちをたてて考える)の学習 |

|

シムシティで「夢ある町 福崎町」をつくってみよう

・町づくりソフト「シムシティ」をつかって,自分の理想の町づくりに取り組む。

|

|

|

・コンピュータを操作する技能・相手に分かりやすく伝える力

・課題を発見する力

|

-活動③(8時間)- |

し(しらべる)せ(整理)学習 |

|

夢ある町には何が必要なのか、くわしく調べてみよう

・デイサービスセンター、駅前商店街、役場などで取材し、いろいろな視点から 夢ある町づくりのための条件を考える。

・すすめるテーマ別に学年グループ編成を行い,グループ別交流学習を推進する。

|

|

|

・自ら進んで調査しようとする態度・情報を収集する力

・コミュニケーション能力・情報を整理、分析する力

|

-活動④ (5時間)- |

し(しらべる)せ(確かめ)学習 |

|

理想の町交流会をしよう。

・テーマによって両校のグループ分けを行い,グループ別の交流会を実施する。

「福祉」 「生活」 「自然」

・福崎小と宮崎県都城市立川東小の理想の町交流会を行い,他地域の様子を知り, すすめる町づくりの新たな視点として広げる。

|

|

|

・情報を収集する力

電子メールを使って情報提供の 依頼ができる

・情報を受け取る力・コミュニケーション能力

|

-活動⑤(8時間)- |

せ(整理)学習 |

|

「夢ある町 福崎町」に向かって前進しよう

・グループ別発表会を行い,表現方法を検討しグループの再編成を行う。

・誰もが住みよい「夢ある町 福崎町」をいろいろな方法で表現する。

|

|

| |

・イメージを具体的な形に表現する力 |

-活動⑥(3時間)- |

そ(試す)学習 |

|

わたしたちが考えた「夢ある町 福崎町」をみんなに伝えよう

|

|

|

・相手に分かりやすく伝える力・コンピュータを操作する技能

・行動力

|

3.学習の展開

(1)課題設定にむけて (見つける)

①福崎町いいところさがし

まず,課題として身近な人の福崎町に対する思いを調べる「福崎町いいところさがし」からすすめ,今まで気づかなかった視点に導いた。子どもたちの視点での地域の見方と祖父母・父母・兄姉・弟妹と年齢層を分けた調査では大きなちがいがあることに気づいたようだった。調査結果は,クラス別に表現方法を工夫した。各クラス間の交流発表を行うことで,それぞれの学習視点を深めることができた。

②ゲームソフトで町づくり体験

次に,児童間の交流を持ち課題を追求する目的で,夢と現実とをつなぐ接点としてシムシティというまちづくりゲームソフトを活用した。現実社会と同じ問題を投げかけ,それをどのように解決できるかによって町の発展が変わってくるシステムとなってる。子どもたちのえがく理想的なまちと現実社会の大きな相違点をコンピュータソフトを使うことで,仮想世界での問題解決を図り,現実の福崎町町づくり課題設定に役立ててきた。子どもたちからは,

・公害を出さないように,発電はソーラーと風力だけにしたのに,地震や台風,洪水, 竜巻などの災害が起きた。

・電気や水道は,絶対に必要だけどお金がかかる。

・災害がどんどん出てきたり,お金がたくさん必 要なことにおどろいた。

・人が集まってくれるようにするには,いっぱい 考えることがあるんだということがわかった。

・鉄道を町の真ん中に通したら渋滞が減るなんて 知らなかった。

・赤字になったので,税金を増やしたら,人口が 減ってしまった。

・病院や学校・警察などがないと安心できる町として人が集まってくれない

という意見が多数出た。夢と現実の接点になったのではないかと思われる。

③他の地域を知る

一人ひとりが抱いた夢の実現に向けて,他の地域との交流・比較を通して,地域を見つめ、感動が持てる実践をすすめた。宮崎県の交流校とテレビ会議をとおして私たちの町のいいところの発表交流することで,他の地域の町の様子を知ることができた。

また,最近は外国の方が多く生活されていることから,外国の方にも住みよい町づくりを課題としているグループは,先輩の卒業生が留学されているブラジルのコレジオブラジリア小学校とホームページ・掲示板・メールなどを活用しながら交流をすすめた。外国での生活の様子を教えてもらうことで,日本の生活とのちがいを理解し国際的な町づくりを推進する資料として活用していくことができた。

(2)情報収集 (話す)

子どもたちの設定した課題は,だれにでもわかりやすいキャッチフレーズにすることで身近なものを設定した。

・みんなが元気で安全に住める町 ・Welcom!守っていこう光り輝く福崎町 ・心のふるさと歴史のかおる福崎町 ・自然もりもり福崎町 ・自然を学び自然を守る福崎町など 人 生活 自然に分かれるキャッチフレーズ課題を設定した。そして,自分たちの夢の町に近づけていくためには,今の町に何が必要なのかを確かめるため情報収集に取り組んだ。

(3)夢の町をつくろう(つくる)

今までの活動をとおして夢の町に向かって学習をすすめてきた。設定した課題と実際の町の情報収集によって自分たちの夢の実現に向けて取り組めることは何かを考え主体的な活動へと発展していった。子どもたちのつくる夢ある町プランは,実践した活動の上にさらに多くの理解者を増やして実現に近づける活動に広げてきた。 ・大きな夢の町模型をつくろう。 ・ホームページにして伝えよう ・私たちの思いを印刷して地域の家庭に配ろうなどに表現させながら発信している。

4.成果と課題

子どもたちの学習は家族の協力を得たスタートであったため,学習経過についての家族間の対話が継続された。学習の様子も保護者に関心もって見つめていただき,子どもたちの課題追求のプロセスにおいても多くの支援をいただくことができた。子どもたちの課題設定に多くの時間を使った学習計画を設定したことで地域を見つめる目を育てることができた。行政の学習を町づくり課題に平行して進めることができたことも子どもたちの問題解決につながる結果となった。

保護者・地域を巻き込んでの学習は,子どもたちの意欲の継続,課題の広がりに大きな追い風となって学習が進行してきた。町長への子どもたちの「夢ある町 福崎町 福小プラン」の提案は,これからの町づくりに役立てるという回答をいただいた。子どもたちの地域へのかかわりは,新しい課題へと広がり,奉仕的な活動を含めた積極的な地域参加に進むことを期待したい。

●ワンポイントアドバイス

地域の協力が必要である。子どもたちの広がった課題を地域調査にどのように反映させていくかが大切である。ゲームソフトウェア・インターネット等,課題設定に多くの時間を使うことになるので,時間配分を考慮する必要がある。

●協力校 宮崎県都城市立川東小学校 http://www.miyakonojo-myz.ed.jp/kawahigashi-e/index.htm

・電気や水道は,絶対に必要だけどお金がかかる。

・電気や水道は,絶対に必要だけどお金がかかる。

③他の地域を知る

③他の地域を知る

(2)情報収集 (話す)

(2)情報収集 (話す)