「THE DAIKON」全国一斉桜島大根栽培プロジェクト

小学校第2〜6学年・創意

垂水市立大野小学校 教頭 図師 弘秋

プロジェクトメインページ http://cgi1.synapse.ne.jp/~daikon/

キーワード 小学校,インターネット,イントラネット,学校間交流,総合的な学習

インターネット利用の意図

桜島大根は,名前のとおり鹿児島県桜島で栽培されている巨大な大根である。これは,桜島特有の温暖な気候と火山灰を含んだ独特な土壌でしか育たないと言われている。しかし,本当にそうなのだろうか。本企画は,桜島以外の土地でも桜島大根が育つかどうかを全国各地の学校で同時一斉に栽培することで検証していこうとするものである。

インターネットは,主に大根の成育状況や育て方などの情報交換のために使うことにする。具体的な利用法は,各学校のホームページでの観察記録の掲載,プロジェクトメインページに設置した掲示板やチャットでの情報交換,テレビ会議による話し合いなどが中心となる。「大きな大根を育てる」という共通の目的をもつことで,インターネットを使った様々な情報交換が活発に行われることが予想される。また,そのような活動を行うことで,子供たちの情報活用能力が高まることが期待される。

1 DAIKONプロジェクト2000

(1) ねらい

学校間交流を進める場合,子供たちが取り組みやすい共通課題の設定が重要である。子供たちにとってわかりやすく,親しみのもてる課題であることや各学校での共通実践が,一般的であり実施が容易であること等が大切である。

本単元では,全国12校で一斉に大根の栽培を行うわけであるが,「各学校で創意工夫して大きな大根を育てる」という活動内容は,単純明快であり,多くの説明を必要としない。また,前出のとおり,子供たちの素朴な疑問をベースにしているので,子供たちが強い課題意識をもって学習に取り組むことが予想される。さらには,ほとんどの小学校には,花壇や学校農園等が整備されているので,種子さえ入手できれば,どこでも栽培できるという利点もある。このようなことから,学校間遠隔共同学習にふさわしいと考えた。

同時一斉に作物を栽培するという試みは,これまでにも数多く行われてきたが,綿やケナフ等の概ねどこでも育つことがわかっている作物が中心であった。本単元で取りあげる桜島大根は,果たして本当に育つかどうかわからないところに違いがある。ホームページ上で他校の成育経過を確認したり,育て方や育ち具合についてメールや掲示板,テレビ会議等で情報交換をすることで,子供たちは,結果を自ら導き出す喜びや成就感を味わうことができるであろう。また,子供たちの情報リテラシーの向上も期待できるであろう。

場所によっては,十分育たない所も出てくるであろう。あるいは,途中で枯れてしまう所もあるだろう。結果も大切だが,ネットワークを駆使して情報交換を行いながら,一生懸命育てるというプロセスの方をむしろ大切にしたいと考えている。

(2) 指導目標

自分たちの力で桜島大根を育て,観察記録をホームページ上で公開したり,他の参加校の友だちとインターネットをとおして情報交換したりすることで情報活用能力を高める。

(3) 利用場面

この学習では,次のような場面でコンピュータを活用する。

1) ホームページの閲覧による観察記録のチェック

各学校のホームページに掲載されている桜島大根の観察記録をチェックして,自校の桜島大根の成育状況との比較をする。

2) Web掲示板による情報交換

桜島大根の育て方の工夫や現在の成育状況等について,掲示板をとおして情報交換を行う。

3) テレビ会議システムによる交流

お互いが調べたことを発表したり,話し合ったりするためにテレビ会議を利用する。

(テレビ会議システム導入校のみ)

4) Web上でのゲーム等をとおした交流

メインページに設置された「しりとり」や「じゃんけん」などのゲームをとおして日常的な交流を行う。

(4) 利用環境(大野小学校の場合)

・使用機種 DOSV機(7台)

・周辺機器 デジタルカメラ ソニーMAVICA(1台)

・稼働環境 2年教室(1台),3・4年教室(3台),5・6年教室(3台)

※PC-UNIXサーバーを利用した校内イントラネット

・利用ソフト インターネットエクスプローラ

2 指導計画(全3時間)

|

回 |

実施月 |

子供たちのめあて |

主 な 学 習 内 容 |

|

1 |

9月 |

「大きな大根を育てよう」 |

|

|

2 |

11月 |

「育ち方をくらべよう」 |

|

|

3 |

1月 |

「大きさコンテストをしよう」 |

|

※ これ以外にも昼休みや放課後等に積極的な情報交換をさせるようにする。

3 利用場面「大きさコンテストをしよう」

(1) 目標

各学校から送られてきた桜島大根の重さや大きさをはかり,結果をweb掲示板で知らせるとともに,桜島大根が育った理由を発表することができる。

(2) 展開

学習活動 |

留意点 |

備考 |

| 1 本時のめあてを確認する。 | 学習計画表 | |

|

各学校の桜島大根の大きさや重さをはかって,結果を掲示板 でお知らせしよう。

|

インターネット

桜島大根

Web掲示板

|

|

|

2 各学校の観察記録のページを見る。

4 一番大きな桜島大根はどれか話し合う。

|

|

|

6 桜島大根が育った理由を話し合う。 7 これまでの学習をとおしてわかったことや感想を発表す る。 8 今後の学習について話し合う。 |

・気候や土壌,育て方の工夫に着目させる。 ・鹿児島県以外でも育つ所があることに気づかせる。 ・感想は,Web掲示板にもまとめさせる。 ・個人で取り組む発展学習の課題を考えさせる。(大根料理 コンテスト等) |

Web掲示板 |

|

|

|

図1:プロジェクトメインページ

|

図2:中川中(山形県)の桜島大根

|

|

|

|

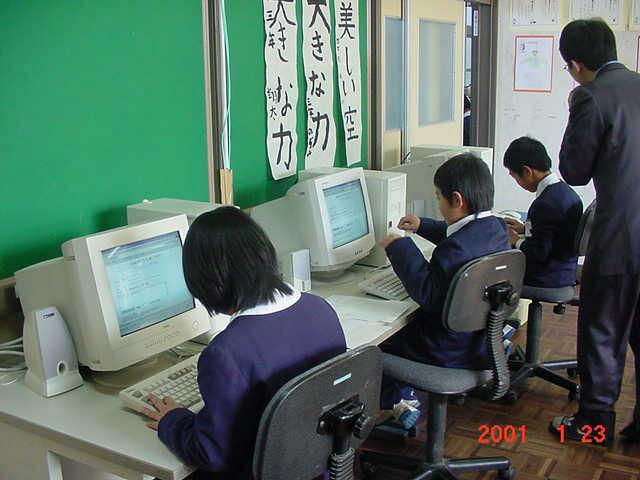

図3:届いた大根の周りの長さをはかる

|

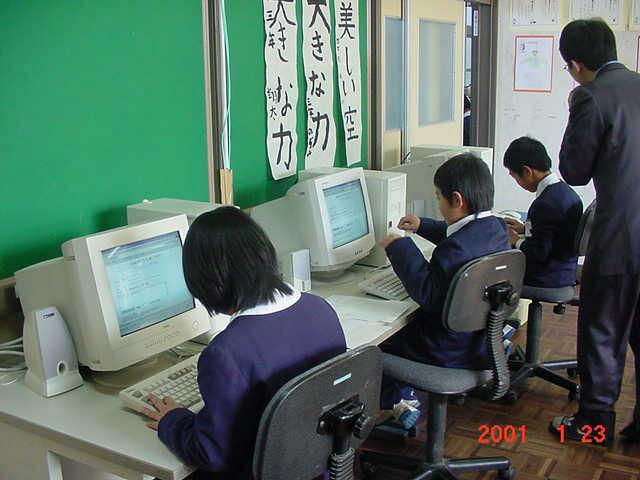

図4:掲示板で結果を知らせる

|

本時のめあては,「各学校の桜島大根の大きさや重さをはかって,結果を掲示板でお知らせしよう。」というものである。箱を開けて,送られてきた桜島大根を取り出した子供たちは,さっそく分担して重さや周りの長さをはかり始めた。「おもしろい形をしているよ。」「根っこが何本も出ているよ。」「重いなあ。」作業をしながら子供たちの会話もはずむ。子供たちが計測した結果は,黒板の一覧表にまとめられた。

「鹿浦小と本郷小の4年生の大根は,同じ重さだよ。」

「じゃあ,周りの長さの長い方を優勝にしよう。」

活動の後半では,審査結果をメインページに設置してある掲示板に書き込んだ。余談だが,コンテストの期日や時間は,事前に知らせてあったので,参加12校の中には,掲示板への書き込みを今か今かと待っていた学校もあったそうである。

優勝は,宮崎市立本郷小学校の4年生。残念ながら大野小は,優勝を逃してしまった。しかし,子供たちの中からは,本郷小の子供たちへの称賛の拍手がわき起こった。

4 成果と課題

(1) 桜島大根の観察記録を各学校のホームページに掲載することは,成育の様子を比較するのに役立った。また,Web掲示板で情報交換をすることをとおして,子供たちの情報リテラシーが高まった。

(2) 活動の目的や内容が子供たちにわかりやすかったことや大きさコンテスト等のレースの要素を取り入れたことで,約半年という長期の活動であったが,子供たちが最後まで意欲的に活動できた。

(3) 気候や地形の違う様々な地域で桜島大根を育てることで,必ずしも桜島でなくても桜島大根が育つことが明らかになった。

(4) 各学校のホームページ上での観察記録の更新頻度に差があり,成育状況の比較が難しいときがあった。

(5) 栽培活動終了後の活動をどうするか検討する必要がある。(大根→野菜→日本の食料生産などの調べ学習への発展)

|

ワンポイントアドバイス 共通のテーマや目的をもって共同学習を行うことで,子供たちが目的意識をもって積極的に活動にするようになる。実際に栽培活動を行いながら,インターネットをとおして情報交換をすることは,実体験とヴァーチャル体験を効果的に組み合わせた指導という意味からも,新しいインターネットの利用法と言えるだろう。 |

プロジェクト参加校

穂別町立稲里小学校(北海道) 白石市立福岡小学校(宮城)

南陽市立中川中学校(山形) 鹿嶋市立中野東小学校(茨城)

富山市立水橋中部小学校(富山)上牧町立上牧小学校(奈良)

宮崎市立本郷小学校(宮崎) 東町立鷹巣中学校(鹿児島)

出水市立西出水小学校(鹿児島)菱刈町立菱刈小学校(鹿児島)

垂水市立大野小学校(鹿児島) 伊仙町立鹿浦小学校(鹿児島)

参考文献,参考URL

特になし