生徒たちが切り開いた姉妹都市締結への道

中学校 第3学年・選択教科英語

下関市立長府中学校 中村 博尚

インターネット利用の意図

このプロジェクトは,教室に居ながらにして国際コラボレーションを実際に体験する機会を提供しようとするものである。学校という物理的に閉ざされた空間では,このような試みは非常に困難と思われてきたが,インターネットを駆使することで,それが可能となった。また,国際コラボレーションだけで終始せず,生徒間の派遣活動を長期的に促進するためには,市レベルでの理解が不可欠となる。そこで本校では,国際コラボレーション,姉妹都市締結,生徒間の派遣活動といった一連の流れをつくるための活動を行ってきた。

1 課題学習

(1) ねらい

中学校英語科では,電子メールの利用という単元がある。この単元の学習では,通信端末としてのコンピュータを利用しながら,英文を書くこと,読むことを主体とした学習活動を通して,コミュニケーション能力を身につけさせることをねらいとしている。そこで,この活動を通して,いわゆる情報モラルのあり方を考えさせ,相手を意識した配慮と情報に対する責任が生じてくることを身をもって経験させたい。

(2) 指導目標

情報の相互伝達の経験を通して,コラボレーションの楽しさと必要性を実感させたい。また,国際交流には共通言語としての英語の学習が必要不可欠であることも認識させたい。将来的には,プロジェクトに参加した生徒同士が国際的な舞台で再会し,実社会でも相互理解のもとに協力をしていこうとする心情を育てたい。

(3) 利用場面

この単元では,次のような学習場面でコンピュータを活用する。

①自己紹介セッション

交流にあたって,あらかじめ相手校コーディネータと交流日程・方法などについて連絡調整をした後,小グループの生徒同士で電子メールを使って自己紹介文を送り合う。

②交流セッション

地域の特色となる産業,文化,建物などについて調査したことを,グループ単位で相手校に報告する。

③姉妹都市締結を祝うメッセージカードの送付と映像の受信

アメリカの現地から送られてくる締結式の映像を確認後,それぞれのグループが仕上げたメッセージカードを送信する。

④生徒の派遣活動推進

生徒たちがコラボレーションで得られたものが実際に生きるように,スポーツ・文化・芸術等の派遣活動へとつなげていきたい。

(4) 利用環境

①使用機器 Fujitsu SUN (web&mail&proxyサーバ UMIX)

NEC PC-MA33DM5AAA42(イントラサーバ winNT Pentium2 333MHz)1台,

PC-MA33DM7AAA42(教師用 win98 Pentium2 333MHz)1台,

PC-MA23CC5AAA32(生徒用 win98 Pentium 233MHz)20台,

Mac LC630(生徒用 MACOS)1台,生徒用大型モニタ1台,

②周辺機器 デジタルカメラ,イメージスキャナ,ビデオカメラ,MOドライブ

③稼働環境 64Kデジタル専用回線,校内LAN,スイッチングHUB,

④その他の利用ソフト アウトルックエクスプレス(マイクロソフト),インターネットエクスプローラ(マイクロソフト),キューブfor Windowsa(スズキ教育ソフト),with voice multi(ソフトリンク)

2 指導計画

| 指 導 計 画 |

留 意 点 |

①交流の意義,交流校のピッツバーグ市の概要について知らせる。

|

・交流の意義,相手校の所在地や概要,これからのスケジュールについて確認する。また,交流テーマごとにグループ分けを行う。 |

②自己紹介文の作成。

|

・いくつかの例文をもとに,和英辞書などを利用して,英文で自己紹介文を作成する。その際,各自の趣味・特技や得意な教科などを盛り込むとともに,相手を意識したいくつかの質問を用意させる。 |

③電子メールの基本。

|

・電子メールの仕組みと使い方,英文の記述方法などについて知らせる。 |

④自己紹介文の送信。

★インターネットの利用 |

・前時の学習をもとに,自己紹介文を送信させる。その際,あらかじめ用意したグループごとの写真を添付させる。 |

⑤受信メールの確認

★インターネットの利用

|

・送られてきた受信メールについては,必ずグループ内で返信する段取りを整えさせる。また,慣れてきた段階で,ボイスメールの送信にもチャレンジさせる。

|

3 利用場面

(1) 目標

リアルタイムで姉妹都市の締結式を確認し,メッセージカードを送付することで,自分自身も一大イベントに参加できた喜びを実感する。

(2) 展開

| 学 習 活 動 |

活 動 へ の 働 き か け |

締結式に向けたメッセー

ジカードの作成

|

・班ごとにテーマを決め,調べてみたい課題について英文の原稿を考えさせる。その際,下関市の特色にあたるものは何かを考えさせる。

・イラストは特色を端的に表現し,制限された時間内でまとめるように指導する。 |

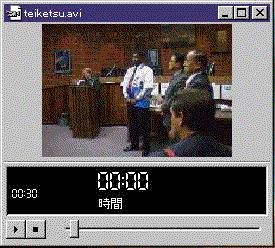

姉妹都市締結式の映像受信

|

・海外からリアルタイムで受信した映像を生徒用端末に一斉転送し,海外で行われている姉妹都市締結式の映像を確認させる。 |

お祝いのメッセージカードの送信

|

・あらかじめ用意したメッセージカードを電子メールに添付して,締結式が行われている現地へすみやかに発信できるようにする。 |

授業の感想を記入する

|

・補助プリントに授業の感想を記入させる。内容については,自分の言葉で,できるだけ詳しく記入させる。

|

(2) 展開

ヒルビュースクールからの自己紹介文の例

My name is Heather, and I like sports. I would like to hear about you. I am wearing the blue jersey with the white shirt.

My name is Shelley, and I love animals and musicals. What are

your hobbies? I'm the one in red.

My name is Angelina, and I'm the one in blue next to

図1 グループ7の生徒たち

本校生徒が送信した下関市についての課題学習の例

Hello,I am Ritsu. I am glad to see your picture.

I love music. My favorite music is classical.

My favorite composer is Mozart and Beethoven.

We tell about the cultural assets.

"Akama Shrine"

The Heike clan was defeated by the Genji Clan in the

Battle of Dannoura in 1185.

This shrine is sacred to the Emperor Antoku and

the warriors of the Heike clan who drowned in

I will tell you more about Akama Shrine next time. Please write me back and I will write to you again

図2 姉妹都市締結式の映像

締結式当日の映像がリアルタイムで送られてきたときの教室の様子

図3 大型モニタを見る生徒たち

|

|

| 図4 生徒の様子1 |

図5 生徒の様子2 |

本校生徒が送信した姉妹都市締結を祝うメッセージカードの例

|

|

| 図6 赤間神宮 |

図7 城下町長府の練塀 |

|

|

| 図8 関門橋 |

図9 ふぐだこ |

4 実践を終えて

平成10年6月16日の地元各新聞紙上で発表があったように,アメリカ合衆国カリフォルニア州のピッツバーグ市と下関市との姉妹都市提携が計画された。ピッツバーグ市は英語圏の水産都市であり,下関市と類似性があることで提携の計画が持ち上がったようである。(人口54000人,サンフランシスコから60km,下関市から約9200km)

姉妹都市締結式については,現地のピッツバーグ市で12月18日(金)夕方5時,下関市から江島市長,石川教育長らが渡米し,日本時間19日(土)午前10時45分ごろに姉妹都市締結式が行わた模様である。締結式の様子が長府中学校に送られてくるということで,本来9月下旬から交流のあった3年選択教科「電網通信」の生徒たちに成り代わって,3年1組の生徒たちがお祝いのメッセージカードを現地に送った。当然ながら,下関市に在住するだれもが見ることのできない現地の映像が送られてくること自体,画期的なことであり,何より関係生徒にとっては,忘れられない1時間になったと思う。とりもなおさず,以前から交流を続けてきた生徒たちが道を切り開いてくれたからに他ならない。私たちが目指しているのは,時代が変わっても変わらない人間対人間の心の通いあいであり,ネットワーク環境をきっかけに,次の訪問活動へとつなげていくことにある。下関市もいくつかの姉妹都市や友好都市をかかえているが,いずれもネットワーク環境の整備されていない地域ばかりだったため,これまで歯がゆい思いをしてきたが,今後は市の支援のもとで訪問活動が展開できる可能性が見えてきたことが最大の収穫であった。

これを契機に,異文化交流活動が子どもたち相互の訪問活動へとつながり,学校対学校の活動から市対市の生徒の交流に広がりを見せていくことを願っている。

締結式の映像を確認し,メッセージカードを送信した生徒たちの感想

姉妹都市の締結式というすごいイベントを見ることができた僕たちは運がいいと思いました。なぜなら,このような式は何十年に一度あるかどうかのものだし,下関市の中でも僕たちがはじめて見ることができたからです。(A君)

なかなか映像が届かず不安でしたが,ちゃんと見ることができてよかったです。

映像の中では,下関のはっぴを着ている人もいました。約9200kmも離れているのに,すごく近くの都市に感じられ,インターネットのすごさを実感しました。私たちの班は夢タワーをモチーフにした。メッセージカードを送りましたが,ピッツバーグの人も喜んでくれたんじゃないかと思います。(Bさん)

ワンポイントアドバイス

|

平成5年度から6年間にわたって,延べ10か国以上の国々と異文化交流活動を推進してきた。また,この活動に携わってきた生徒も,延べ1500人余りになる。彼らは教室に居ながらにして異文化を知るとともに,郷土下関や日本の文化の素晴らしさも同時に気づいてきた。こうした経験を積んで実社会に出たとき,彼らはいとも簡単にネットワーク環境に順応していくと思われる。しかし,ネットワーク人口が加速度的に増大していく傾向は喜ばしいことではあるが,反面怖さも感じる。言うまでもなく,ネットワーク社会は仮想的な社会であり,そこには世代や国境を越えた「連の社会」が形成されている。また,そこは匿名性の強い社会でもあり,それゆえ人間の内面に関わる道徳心,倫理観が問われる世界である。この仮想的な社会を生徒たちに解放する前に,ネットワーク上の諸問題について十分に理解させた上で,教師側が支援にあたりたい。また,コンピュータの中で完結する授業に終始するのではなく,これが何らかの実際の活動につながるなどの配慮が必要と感じる。 |

参考文献など

下関市の観光パンフレット(下関市役所),ふるさと下関(下関市教育委員会)

利用したURL

カリフォルニア州ヒルビュー中学校のホームページ

http://www.pittsburg.k12.ca.us/Hillview/stuburt/students.htm