国際交流「世界知り隊」

インターネット利用の意図

児童が,いろいろな国のことについて調べていこうとする時,書物だけに頼っていくのは無理がある。ホームページ上には,国際理解教育に関する様々なホームページがある。これらのホームページにアクセスすることで,児童の必要とする情報をつかむとともに,児童が主体的に活動する際の支援活動になるようにした。また,インターネットを活用し国による違いを適切にとらえると同時に,自分達のまとめを発信していけるようにした。

1 国境をこえる文化

(1) ねらい

本単元は,理解教育のための教材「国境をこえる文化」と活動示唆の文章と二つの資料から成る「わたしたちの生きる今」と題した教材とで構成されており,説明文「国境をこえる今」の読みを通して学んだことを生かして「わたしたちの生きる今」の学習をしていく設定である。

この単元の主要な学習内容としては,今日的課題でもある「国際化」「国際理解」が挙げられる。もともと,「違い」を意識し強調するために作り出してきた「国境」は,言葉,習慣,文化の違いをその壁としてきた。しかし,日本製のアニメーションやゲームは世界のあちこちに受け入れられているし,その反対に世界から,同様のものが日本に受け入れられている。そこには,それはどこで作られたかという国籍は問題となっていない。

今回の学習では「外国体験」を重視して,家にある外国の物集めからスタートし,外国の方とのふれあい体験なども交え,子供達の体験を重視していった。また,図書資だけでなく,様々な情報収集手段を児童に知らせ,体験させる中で,意欲的に学習に取り組めるようインターネットの利用を考えた。

(2) 指導目標

メディア文化や人間の交流を通して国際関係の円滑を図ることの大切さを認識し,それに関する読み物を読んだり,考えをまとめたり発表したりしようとする。

日常興味を持っていることや,遊びの中から話題を選び,外国人や外国生活の経験のある人にインタビューしたり,図書館を利用したりして,日本と関係の深い国々の様子

を調べることができる。

日本は,世界の国々と深く結びついていること,世界の国々には,それぞれ共通するものと異なるものがあり,それを認め合うことが大切であることを理解する。

書こうとする文章の種類や,目的に応じた構成の文章を書くことができる。

(3) 利用場面

この単元では,次のような学習場面でコンピュータを活用する。

①世界の国々の様子を比較調査する場面

世界の国々の様子の違いを知る中で,自分の調べたい課題を見つけ,世界の国々の情報が提供されているサーバーから,必要な情報を収集する。

②自分達の調べた内容をまとめていく場面

調べた内容を分かりやすくまとめ,ホームページに掲載し,発信していく。

(4) 利用環境

①使用機種 児童用 日本電気 PC-9821XA13/K12 10台

教師用 日本電気 PC-9821XE/U7W 1台

②周辺機器 日本電気 PC-SEMI ネットワ-クシステム

③稼働環境 インタ-ネットに接続できるコンピュ-タ1台より,インタ-ネット画面を児童用モニタ-に送信し,提示する。

④その他 フェニックスシステム(テレビ会議システム)

2 指導計画(全14時間)

過程 |

時数 |

主な学習活動 |

第

1

次

|

|

第1時 |

本文の要旨を考えながら全文を通読し,感想を交流する |

第2時 |

モルドバ共和国の中学生を招き,話を聞く。(図1) |

第3~5時 |

各意味段落の関係と要点をとらえ,要旨をまとめていく |

第6時 |

筆者の考えに対し,自分の考えたことを討議していく。 |

第

2

次

|

|

第7~8時

|

外国の方を招き,それぞれの国の話を聞いたり,インタビューしていく。(トルコ・コロンビア・中国)(図2) |

第9~11時

|

★インターネット 自分の興味を持ったことについて図書室やビデオ,インターネット等を活用し調査する。 |

第

3

次

|

ま

と

め

|

第12~13時

|

★インターネット 自分の調べたことを分かりやすくまとめ,その一部をホームページにも掲載していく。 |

第14時

|

興味を持ち,調べてまとめたことを交流する。

|

|

|

| 図1 モルドバ共和国の中学生を招いて |

図2 外国の方との交流の様子

|

(1) 目標

様々な情報手段を効果的に活用し,様々な国の様子を調べることができる。さらに,日本は,世界の国々と深く結びついていることや,世界の国々には,それぞれ共通するものと異なるものがあり,それを認め合うことが大切であることを理解する。

(2) 展開(9・10・11/14)

学 習 活 動 |

指 導 上 の 留 意 事 項 |

1 前時までにまとめた個々の学習課題を確認し,本時の学習内容と方法を知る。

(1) 本時に調べる内容を明確にする。

・友達の発表を聞く。

・自分の課題を明確にする。

(2) 調べる方法と場所の確認をする。

・個人資料 6年2組教室

・ビデオ資料 視聴覚室

・図書資料 第1図書室

・インターネット資料 コンピュータ室

(3) 持ち物の確認し,教室移動をする

・課題追究用まとめ用紙

・筆記用具

2 個々に学習課題の追究を行う。

・グループ内で意見交流し合いながら個々に課題追究を進める。

・時間を決めて,どのグループも「教室」「視聴覚室」「第1図書室」「コンピュータ室」を利用していく

3 次時の学習課題を知り,本時のまとめをする。

(1) 調べ学習のまとめをする。

・解決した課題

・未解決の課題と解決策

(2) 友達の発表を聞く。

・良いところ

・さらに追究した方がいいところ

(3) 次時の学習課題を知る。

|

・数名の児童を指名し,前時までの学習を想起させ,本時の学習意欲を高める。

・質疑,交流をする中で,自分達の課題を明確にしていけるよう支援する。

・教室移動を速やかにさせ,課題追究の時間確保を図る。

・課題追究の手順が分かると同時に,その足跡が残るよう,課題追究用まとめ用紙に書かせていく。

・遊び,衣,食,住などの大まかなグループごとにまとまって行動させる。

・図書資料については,時間内にメモをとれない児童に対してはコピーをとって与えるなどの支援をする。

・ビデオ資料は,2セットのビデオデッキ

とテレビを用意しておく。

・インターネットへの接続は時間節約のため,事前に教師が行うようにする。

・インターネット上の必要な資料について

は,プリントアウトし,後で,まとめて

いくようにする。

・3時間の調べ学習のまとめとして,個々に課題解決のチェックをさせ,未解決の部分に着いて,今後どのように追究しいくかを支援していく。

・まとめ方等の支援をし,次時への意欲づ

けを図る。

|

滋賀県大津市立平野小学校(http://www.hirano-es.otsu.shiga.jp/)

4 実践を終えて

|

|

| 図3 ホームページへのアクセス |

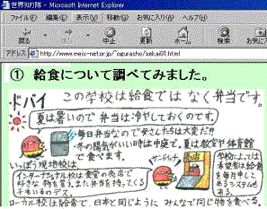

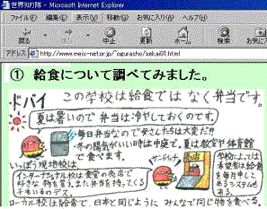

図4 児童の作成したホームページ |

教師の教材研究としてインターネットを活用することはあったが,児童に自分の必要な情報を探し出させ,活用させたのは,今回が初めてのことであった。今回の実践を通して次のような成果が得られた。

まず,インターネットという情報手段を知り,活用することによって,児童の調べ学習に対する意欲が高まったということである。ビデオや書物から得られる知識は,限られたものであり,しかも受動的なものである。それに比べ,インターネットから得られる情報に対しては,電子メールを用いることによって,さらに質問したり,交流したりすること

が可能となり,自然と児童の追究は能動的なものとなっていった。(図3)

数年前,外国の様子を児童自身に聞き取り調査をさせたいと思い,手紙を書かせ,交流を試みたことがあった。外国から届いた返事に,児童は大喜びであったが,その手間と時間から,長続きはしなかった。しかし,電子メールを使用することで,簡単に,しかも敏速に交流することができるようになったのである。今回,一番,早い返事をいただけたのは,アフリカのナイロビにある日本人学校であった。返事が,何とその日のうちに届いていたのだ。

次に,ホームページという発信の場を持つことによって,児童のまとめ学習に対する意欲が高まったということである。ホームページに掲載することによって,調べたことを学

級内で発表するだけでなく,大きく言えば,全世界に向けて発信していくことができる。見てもらえるまとめ方とは,見るだけでわかってもらえるまとめ方とは,といったよう

に,まとめ方の工夫を熱心に考えるようになったのである。(図4)

また,上記の実践の成果を踏まえ,今後のコンピュータの有効活用を考えた時,次のような課題が考えられる。

コンピュータを使用しようとする時,リテラシィの学習なくしてはなりたたない。コンピュータリテラシィの時間を確保していくことが必要である。いろいろな教科の中で,自然にコンピュータを取り入れていけるソフトウェアの充実が求められる。

今回の授業の中では,インターネットを活用したが,我が校では,インターネットが接続され,児童が使えるのは1台のみである。インターネットがたんなる情報収集だけでな

く,電子メールを使って他者との交流の場を提供してくれるものであることを考えた時,1人1台を基本として,児童が自由にコンピュータに接することができるような教育環境

を整えていく必要がある。

今後も,インターネットの教育的利用について研究を深めていきたいと考えている。

児童自身によって,外国との交流をさせていこうとする時,言葉の問題が生じてく る。そこで,今回の授業では,外国にある日本人学校に電子メールを出し,協力をお

願いするという方法をとることにした。「こねっと・ワールド」(http://www.wnn.or .jp/wnn-s)には,交流していただける日本人学校の一覧が掲載されており,児童が相

手先を考えるのに役だった。

また,どうしても英語で電子メールを送る必要がある時は,地域の高校の英会話ク ラブにお願いしたところ,快く,手伝っていただくことができた。高校生との交流と

いうおまけもついて,一石二鳥の方法である。 |

利用したURLなど

滋賀県大津市立平野小学校(http://www.hirano-es.otsu.shiga.jp/)