道徳的実践力を高めるための総合的な学習

―教育メディアを活用した総合ユニット方式の道徳学習について―

小学校第6学年・総合的な学習

京都市立有済小学校 山口 昌則

インターネット利用の意図

心と現実のつながりを振り返り,関係を捉えながら道徳的実践力を高めるために,体験活動や道徳の授業を中核にした総合ユニット方式の道徳学習を実践している。中でも人の生き方や新たな道徳的価値観と出会う活動を大切にしてきた。設定したテーマについて実態を正しく認識し,関係する人たちの生き方や考え方に実際に触れ,自分の考えや疑問を投げかけて交流する場面,学習課題を深めていく場面などで「情報の共有」を大切にしたインターネットの活用を図ってきた。その結果,互いの考えや現状をよく理解し,学習のねらいに沿って主体的・自発的なボランティア体験活動を実施することができた。そのことが,「総合的な学習」全体にわたり有効に作用した。

1 総合的な学習「共に生きる」―ペットのいのちー

(1) ねらい

◎生命の尊厳について

医療の発達・核家族化に伴い実生活の中で,子どもが死と向かい合う機会は少なくなってきている。同時に命の尊厳を感じる体験も少なくなってきている。

現在国内においてペットの命は,人間の都合により「商品」として取り引きされ,「いのち」というよりもむしろ「もの」として扱われている。ペットに対する虐待や安易に捨てられたり殺されたりしている現状はすでに看過できない所まで来ている。

しかし実際にその現実を正確に把握し,問題として受け止め,解決に向けて行動している事例は極めて少ない。

以上を踏まえ,虐待されたペットの保護活動をしている団体Animal Refuge Kansai(アーク) 代表のエリザベス・オリバー氏や活動を支えるスタッフの生き方や考え方に接して,共にその問題の解決に向けて考え行動していく中で,動物愛護と生命尊重の精神を養い,「ペットのいのち」が疎かにされている現状の正しい認識をしながら生命を大切にしていこうとする心を育てたい。

◎人間の自己中心的な生き方・考え方について

ペットの命が,まるで物のように扱われ,捨てられ殺されている現実について,一人一人が問題の背景に視点を置いて考えたり,そのような事態を生み出す人間の心と現実の因果関係についてより深く科学的に考察をしたりしながら追求活動をしていくことにより,その要因として人間の自己中心的な生き方や考え方があることに気づかせたい。

◎情報リテラシーの向上について

総合的な学習として,個々の課題設定とその解決に向けての取組やインターネットなどを使った情報リテラシーの向上を重視して取り組んでいきたいと考えた。

(2) 活動目標

◎現実とその現実を生み出す人間の心とのつながりについて自分なりに探求し,よりよい生き方をしていこうとする態度を養う。

(関心・意欲・態度)

◎アークの人たちの願いや生き方に触れ,自分自身の生き方や考え方について振り返り考えようとする。

(思考・判断)

◎学習を通して得たことを日常生活で具体的に行動に移せるとともに,わかりやすく他の人に伝え表現する。

(技能・表現)

◎「ペットのいのち」を通して生命の尊さに気づき,ペットの置かれている現状を正しく知り,生命尊重の精神と共生の視点から活躍している人がいることを理解する。

(知識・理解)

(3) 利用場面

本実践では,次のような場面でインターネットを活用した。

|

|

図1 インターネットニュース

|

①自分のおもいや考えを深めたり,確かめたりする場面

NHKの教育番組を視聴した感想をさらに深め,確かなものにしていく場面でインターネットのニュースグループを活用した。ニュースグループの活用は,同じテーマについてたくさんの友達の意見や感想に触れることができるので思考の深まりに有効であった。

②ヒューマンネットワークを広げる場面

放送番組を通して出会ったアークに電子メールで感想を送った。そのことをきっかけに,その後も学習の進展に合わせてメール交換を重ねながら適切なアドバイスを頂き交流を深めていくことができた。また,電子メールの文章を練ることで思考を整理し,深めていくことができた。

③ 新たに課題を設定し探求する場面

アークのホームページを検索し,疑問に思ったことなどを電子メールで送信し,即日回答を頂いた。その交流が児童の学習意欲を持続させ,学習課題の修正や新たな設定をしていく活動へとつながった。こうしたインターネットを使った「情報の共有」の積み重ねによる親密な交流が,その後「ボランティア体験活動として実際に自分たちも何かできることをしてみたい。」という意欲に

つながっていった。また課題解決学習の場面で,質問をしたりアドバイスを頂いたりする所でも電子メールを使った。その他調べたい内容と関連のあるホームページの検索やアンケート調査,インタビュー訪問の依頼をする場面などでも利用した。

|

|

図2 アークホームページ

|

④ゲストティーチャーと交流する場面

エリザベス・オリバーさんを学校にお招きし,個別学習の成果を発表する場面で登場していただいた。その発表内容について,エリザベス・オリバーさんからは直接コメントを頂きながら,遠くのアークにいるスタッフからは,テレビ会議システム(NTTフェニックス)を通してコメントを頂いた。またその時のプレゼンテーションソフトを使った発表の場面では,ホワイトボード機能を使い,情報の共有をするなど従来の経験を生かした活動ができた。

⑤学習の成果をまとめ発信する場面

総合的な学習を通して気づき,学んだことをホームぺージにまとめて発信した。また,全校表現集会の場では,ホームページづくりを通してまとめたことをさらに整理して発表することができた。将来的には,そのホームページを通じて新たな出会いや意見交流が生まれたり,さらなる学習の発展を下級生に委ねるなど,さらに深く学習を積み重ねてページを更新していきたい。

①使用機種 ・コンピュータ FMV-DESKPOWER SE 増設LANボード RE2001Plus

ディスプレイ装置 15インチカラーディスプレイテレビ

・児童用コンピュータ PS-9821Bs2 増設LANボード RE2001Plus

ディスプレイ装置 15インチカラーディスプレイテレビ

②周辺機器 教材提示装置,ビデオカメラ,コンバータ,プリンタ,デジタルカメラ

ノートパソコンNEC9821Nr13,NTTフェニックス Live200pボード

①稼働環境

・LANついて

コンピュータ室と職員室にそれぞれサーバを置いた。職員室のコンピュータには,児童用の共有フォルダを置き,子どもが取材したデータは全部ここに入れるようにした。

このことでデータの共有化が図れ,どのコンピュータからでも自由にデータを活用できるようになった。LANは,すべて10BASE-Tで結び,プリンタも共有した。このことで端末からでも2台のプリンタを必要に応じて選択できるようになった。

・システムについて

LANのプロトコルは,TCP/IPとNETBEUIを使っている。ルータをゲートウェイにし,サーバ・クライアントにそれぞれ個別のローカルアドレスを割り当てた。このことで,1回線でもどの端末からもインターネットができるようになっている。

②その他の利用ソフト

ネットスケープコミニュケータ,MicroSoft Power Point

ホームページビルダ

2 指導計画(19/21)

総合的な学習の活動の流れとアークやメディアとの関わり ★インターネットの活用

|

時数

|

活動内容

|

アークの人との関わり

|

メディアとの関わり

|

|

1

1

1

2

1

3

1

1

5

1

1

①

本

時

1

1

|

・NHK教育番組「ペットのいのち」を視聴する。

・アークに感想のメールを送る

・道徳「ペットのいのち」

・アークのホームページを検索する。

・質問と訪問の依頼をメールで送る。

・アークボランティア体験活動に行く。

・道徳「アークのねがい」

・お礼のメールを送り,課題設定をする。

・課題別探求活動をする。

・クラス検討会をする。

・学習のまとめと招待状づくり

・オリバーさんを迎え,アークとTV会議システムで接続し学習発表会をする。

・学習のまとめ,表現集会に向けて準備をする。

・ホームページを作製する。

|

感想の返事をもらう。

ホームページで活動内容を知る。

質問の返事をもらう。

訪問承諾の返事をもらう。

オリバーさんやスタッフと交流をする。

質問や疑問に答えてもらう。

体験活動の感想に対する返事と課題設定についてのアドバイスをもらう。

質問に対する返事や活動に対するアドバイスをもらう。

招待に対する返事をもらう。

オリバーさんを招待してアークとテレビ会議で交流をする。

アークの人に点検してもらう

|

ニュースグループ

★電子メール

★インターネット

★電子メール

★電子メール

デジタルカメラ

ビデオ・デジタルカメラ

★電子メール

ニュースグループ

★こねっと掲示板

★インターネット

表計算ソフト

パワーポイント

★電子メール

★テレビ会議システム

パワーポイント

パワーポイント

ホームページビルダ

|

3 利用場面

(1) 本時のねらい

エリザベス・オリバーさんを招き「なぜアークは,必要なのか。」について課題追求し自分なりに見つけた結論を発表する。同時にテレビ会議システムを使ってアークのスタッフから感想や意見を聞く。

(2) 本時の展開

| 児童の活動 |

チェックポイント |

・本時のめあての確認

・オリバーさんとスタッフに挨拶

・各グループごとに発表しよう。 |

・自分の伝えたいことを自分の言葉で伝えよう。

・伝えたい方法,わかりやす い方法で伝えよう。

・アークの方の話を,要点を まとめながら聞こう。 |

|

「なぜアークは,必要か。」について発表会をしよう

|

|

文化

グループの発表

| しつけ

グループの発表

| 意識調査グループの発表

| 販売者の立場調査

グループの発表 | 動物保護法研究

グループの発表 |

| オリバーさんやスタッフからコメントをもらう。 |

・感想と自己評価を書こう。

・各グループの感想を交流しよう。

・オリバーさん達と記念写真を撮ろう。 |

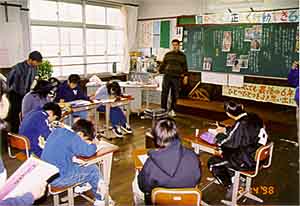

4 実践を終えて

「心の教育」を重視し,児童の意識の流れを

大切にした道徳教育の研究を続けてきた。

|

|

図3 ユニット2の道徳授業

|

また,21世紀を見据えた情報教育のあり方,

とりわけコンピュータ活用の研究も進めてきた。特に今回の総合的な学習

の中でのインターネットを活用した取組は,以前から取り組んできた総合ユニット方式の道徳学習の考え方が基盤になっている。

今回は,4つのユニットを2巡させ,1巡目の最後のユニットを2巡目の始まりのユニットに位置づけてさらなる道徳的実践力の向上を目指した。

また,総合的な学習としてボランティア体験活動や人の生き方からの学びや,個別の課題解決学習など学び方の学習なども大切にした。とりわけ人との出会いの場として,インターネット活用の効果は大きかった。その出会いが,児童の思考の幅を広げ,新たな価値の自覚や体験活動につながっていった。「自分たちにも何かできることをしたい。なぜこのような現実がなくならないのか調べていきたい。その成果を発表したい,ぜひ聞いてほしい。」とおもいは膨らみ発展していった。同時

に道徳的な心情も高まり,より高い価値に迫ることができた。

インターネットの情報の流れが,「情報の共有」を念頭に置いた双方向のものとなって活用される意義は大きい。「情報の共有」を大切にした交流は,国境を越えた人類共通の環境問題や世代を越えて分かち合うべき高齢化社会や家族の問題を解くキーワードでもある。インターネットを利用したネットワークがより親密なコミニュケーションを創造する機会となり,相互に高まりあえる「固有から共有の関係」を軸にした学びの場を創造し,学習活動のステージアップを図り研究を進めていきたい。

|

|

図4 インタビュー場面

|

ワンポイント・アドバイス

◎インターネットニュースについて

児童間でメールによるコミニュケーションをする場合に,インターネットニュースを活用することで,多対多の有効性はもちろん,端末におけるメールの煩雑さを防止し,メール管理を一元化していく上で有効であった。

◎テレビ会議システムのホワイトボードについて

遠隔地であってもリアルタイムで臨場感を持って交流・共同・合同学習等ができるテレビ会議システムは,多様な意見に触れたり新鮮な情報に触れたりする上で大変効果的に活用できる。とりわけ世代を越えて研究者や専門的に活躍されている人との出会いは貴重な体験になる。そのテレビ会議システムにあるホワイトボード機能を使うことで,より鮮明に資料を提示したり,資料を加工したり,互いにその情報を共有したりすることができる。テレビ会議システムを使った学習をする際には是非有効に活用していきたい機能である。

◎総合ユニット方式の学習形態について

学習のはじめを「感覚ユニット」とし,体験活動などを通して学んだことを蓄えることを重視している。次の「心情ユニット」では,感覚ユニットの活動を受けて道徳授業を実践し,道徳的な心

情や判断力を育て,心を見つめていく学習をする。その上で3つ目の「思考ユニット」に入り,感

じ,受け止めて自覚した価値を思考基盤として,みんなで新たな価値を創り上げていく活動をする

そして最後の「意志行為ユニット」では,つかんだ価値を様々な形態で表現し実行していく。こうした4つのユニットが相互に関連しあいながら道徳的心情のねらいを達成していこうとする本校

独自の学習形態である。 |

利用したURLなど ARKホームページ (WWW.arkbark@wombat.or.jp)

インターネットニュース kyoto-edu.test

※以下の文章については編集の都合でカットさせてもらいました。

ワンポイント・アドバイスに入っておりましたが、6ページにおさまらないため

著者に確認お願いします。

◎ Animal Refuge Kansai(アーク)について

大阪府能勢町にあるボランティアやスポンサーによって支えられて運営している非営利・非政治

的な動物保護団体である。特に捨てられたり,虐待を受けた犬や猫の保護が多く,里親を捜したりし

ている。NHK教育番組「たった一つの地球」やNHK「おはよう日本」などその他数多くのメディアで紹

介されている。