|

|

|

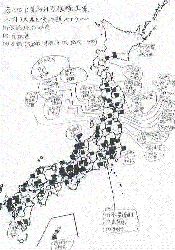

| 図1[山梨の伝統工芸を訪ねて]ホームページ | 図2ホームページを見ている | 図3 記入用紙 インターネットで調べたことをメモする |

|

|

|

| 図4 各地に見られる伝統工業 | 図5 発表会のようす | 図6 発表会のようす |

| ①使用機器 | 児童用 | FUJITSU FM-Towns SK53J | (Windows3.1) | 6台 |

| 教師用 | FUJITSU FMV-5166D7 | (Windows95) | 1台 | |

| NEC VALUESTAR NX | (Windows95) | 1台 | ||

| NEC PC-9821CX | (Windows95) | 1台 | ||

| SHARP Mebiusノート | (Windows95) | 私物1台 |

| 次 | 時 | 学 習 内 容 (11/11) | 留 意 点 |

一 次 |

① ② |

・岐阜県の美濃紙づくりの写真から,身のまわりの和紙の存在を考える。 ・手づくりの工業について調べるめあてをもつ。 |

・岐阜県の美濃紙づくりについて,教科書を使って調べる。 ・岐阜市のちょうちん作りのビデオを見る。美濃紙づくりは,その地域の伝統 的産業と結びついて続けられていることに気づかせる。 ・調べ学習のめあてをもたせる。 |

③ ④ |

・牛乳パックを使って,手漉き和紙作りをする。 |

・牛乳パックを使って手漉き和紙作りをすることによって,手づくりの難しさや苦労について気づかせる。また,手づくりのよさについても気づかせる。 ・模様や材料の工夫をさせる。 | |

二 次 |

⑤ ⑥ ⑦ |

A:インターネットを使い,私たちの山梨にはどんな伝統工芸があるのかを調べる。 (図1・図2) ★インターネットの利用 A:インターネットを使い他県の伝統工芸を紹介しているホームページを見る。 ★インターネット利用 B:パソコンソフト「スーパーアトラス君」を使用して,全国の伝統工芸について調べる。 ・白地図に工芸品名と産地名を記入する。 (図4) ☆スーパーアトラス君 | ・自分が見た内容を簡単にプリントに記入させる。 ・原材料・作業工程・歴史・感想などを記入させる。 図3 ★山梨県情報教育センターのホームページの中にある「Web教材集:山梨の伝統工芸を訪ねて」にアクセス ・サーチエンジンYahoo! JAPANの使用方法を教える。 ・筑後機械すき和紙 ・広島の伝統工芸 ・有田焼 ・京都西陣織り ・山梨武山堂 ・コンピュータの台数が限られているため,クラスを2分してAとBに分かれ,交代して行った。 |

三 次 |

⑧ ⑨ ⑩ |

・「アトラス君」やインターネットで見た伝統工芸品の中から興味を持ったものについて,2~3人でグループを作り,もう一度詳しく調べ,まとめる。 ・模造紙・画用紙・紙芝居・絵本等 ★インターネット利用 | ・まとめる方法や表わし方は,自由にする。 ・他の人にわかりやすくまとめる工夫をさせる。 |

四 次 |

⑪ |

・発表会をする。 (図5・6) ・発表を聞きながら,内容やまとめ方,発表のしかたについての評価を個々にする。 ・学習を振り返っての感想を書く。 |

・発表しやすいように,壁面に掲示させる。 ・発表の声の大きさに注意させる。 |

|

|

|

| 図1[山梨の伝統工芸を訪ねて]ホームページ | 図2ホームページを見ている | 図3 記入用紙 インターネットで調べたことをメモする |

|

|

|

| 図4 各地に見られる伝統工業 | 図5 発表会のようす | 図6 発表会のようす |

| 学習活動 | 活動への働きかけ | 備考 |

1 本時の学習課題をつかむ。 |

|

コンピュータ |

2 山梨県にはどんな伝統工芸があるのか調べる。 ・いろいろな地域に伝統工芸があることに気づく。 ・見た内容をプリントに記入する。 ・原材料・作業工程・歴史感想などを記入する。 |

・あまり詳しく書かなくてよい ・いろいろな地域の伝統工芸について調べるように助言する。 |

|

記入用紙 |

||

3 サーチエンジンの使い方を知る。 ・他県にはどんな伝統工芸があるのかを調べる。 |

・検索の方法を教える。 ・コンピュータ操作で悩んでいる子どもに声かけをする。 |

Yahoo! JAPAN |

4 本時のまとめをする。 ・山梨県や他の県にも伝統工芸があることがわかる。 |

・その地域でなぜ伝統工芸が伝えられてきたのか疑問を持たせる。 |

| ワンポイント・アドバイス |

| インターネット接続してあるパソコンが一台しかない本校での工夫は,子どもたちに検索させたいページをCD-ROMに記録し,それを使用して検索させた。実際に,電話回線を使用して接続した画面を見るよりも,画像が早く現われ,リンクした時のページの現われ方も早い。 調べ学習をして,まとめる時に模造紙・画用紙・紙芝居・絵本等子どもたちがやりたい方法でまとめさせたことが,子どもたちの意欲と工夫につながった。さらに,コンピュータを使用してまとめる方法などもさせていきたい。 発表会の方法も,ポスターセッションなどの方法をとる等の工夫もできる。 |