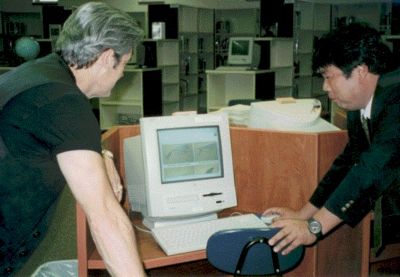

図1 Timbercrest J.H.Sを訪問し, |

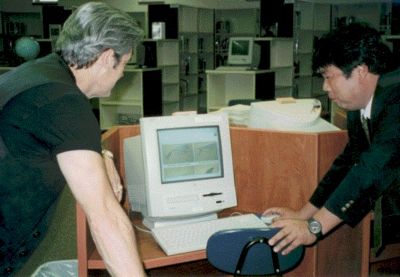

図2 豊島中学校のホームページ |

--- 国際理解教育の推進を通して ---

(2) 国際交流学習のための人材確保

国際理解教育を推進していくために本校ではまず,人材の確保に努力した。地域に住んでいる在日アメリカ人(Mr.John Momii)を本校の社会人講師として迎えたこと,さらに元ALT(Mr.Eric Takamiya)を本校のホームページ作成のアドバイザーとして契約し,E-mailを利用して翻訳作業や技術的な支援を依頼したことなどがそれである。そして,Mr.John Momiiのアメリカの友人Mr.Ed Youngを通してTimbercrest J.H.Sを紹介してもらい,8月には担当者とMr.John Momiiの2名が渡米して,Timbercrest J.H.Sを訪問し,挨拶および今後の交流について打ち合わせを行った。(図1)

図1 Timbercrest J.H.Sを訪問し, |

図2 豊島中学校のホームページ |

(3) ホームページの作成と校内ネットワークの整備

本年度当初の段階では,Windows95をOSとしたコンピュータが2台しかなく,インターネットに接続してまだ数ヶ月程度であった。ホームページを持つ目的やホームページを公開するためのガイドラインを本校の職員で検討し,情報教育担当者を中心に英語科や音楽科,さらにアドバイザーのMr.Eric Takamiyaの協力を得て,5月下旬に初めてホームページを公開することができた。8月には,新しいコンピュータの整備が整い,NTサーバ機の下に13台の生徒機(先生機を含む)がネットワークとしてつながった。インターネットへの接続は,ダイアルアップのルータとプロキシサーバを併用して,全台一斉にネットサーフィンを行えるようにできた。そして個々のコンピュータのブラウザには,本校のホームページを設定している。ホームページの更新は毎月としindex.htm(図2)のリンク先(Today's study)は,授業の前にその都度書き換え(約10分程度),生徒が検索に時間をかけすぎないように工夫している。つまり,コンピュータ室で授業を行う前に,職員室で本校のホームページのindex.htmを書き換え,FTPを使って転送すればよいという仕組みになっている。しかし,これはまだコンピュータ室と職員室がLANでつながっていないためにとっている措置である。

また,本校ではこれからの総合的な学習を展開していく上でコンピュータよりもどちらかといえば周辺機器に重点をおいて機器を購入した。主な周辺機器は次の通りである。

①コピーサーバ+スキャナ+カラーページプリンタ(EPSON製)

②ビデオ編集用パソコン(NECのセルブ)+デジタルビデオカメラ+RGB入力端子をもったワイドテレビ+ダブルビデオデッキ(DV,VHS)

③テレビ会議システム(フェニックス)

④日立MPEGカメラ

これらの周辺機器の導入により,生徒の活動に一層の幅ができ,多様な表現方法で自分の学習成果をあげることが期待できると考えた。

2 企画の実践

国際社会において,相手の立場を尊重しつつ,自分の考えや意見を表現できるコミュニケーション能力の育成を図るために,インターネット環境を整備し,技術・家庭科と英語科が連携をとって実践をする。本校では選択教科(2,3年生)の1時間は,技術・家庭科(情報基礎)を学校選択とし,コンピュータ等を使った情報活用能力を育成している。英語科においては,英会話やE-mailの添削指導等を通して,コミュニケーション能力の育成に努めている。

(1) 指導計画(2年生の場合)

| 指導計画 | 留 意 点 |

| ①豊島中のホームページを見る。 (選択技術2時間) ★インターネットの利用 |

★インターネットエクスプローラを起動すると豊島中のホームページが開き,このindex.htm からTimbercrest J.H.SのページやToday's stadyのページへとリンクしていくことを教え,これ からの利用の仕方をおさえておく。 ★豊島中学校がどのような情報発信をしているか確かめるために自由に検索させる。 |

| ②教科書Unit4 e-mail について学習する。(英語7時間) |

・英語での電子メールによる情報交換の手ほどきを行う。 ・基本的な書き方や,マナーについてきちんと指導しておく。 |

| ③Timbercrest J.H.Sのホームページを開き,調べ学習をする。 (英語2時間) ★インターネットの利用 |

・生徒がTimbercrest J.H.S により関心を高めるようにロゴマークになっているオオカミのことや学校を訪問したときの様子についてMr.John Momiiに話をしてもらう。(図3) |

| ④Disneyのホームページにあるサイバーネチケットコミックを使ってネチケットについて学習する。(選択技術1時間) ★インターネットの利用 |

★インターネットの陰の部分を生徒の関心の高いアニメーションでうまく表現しているので,一通り見て終わってから教師が解説する。 (図4) |

| ⑤校内LANを使って模擬メール(日本語)の練習を行う。 (選択技術2時間) ☆cube for windowsの利用 |

☆cubeのメール機能を使って,電子メールの送受信を実際に体験させる。(実際の送受信は教師が行うため) |

| ⑥自分のペンパルから届いた電子メールに対して,英語で返事を 書く。(英語1時間) |

・基本的には届いたメールは,直接本人に渡し,自分で和訳し,返事を書くようにさせる。 ・今回は,初回なので一斉授業の中で書き方を指導し,添削指導を行う。 |

| ⑦教科書Unit3 A Phone callの復習として,テレビ会議システムを使って,英語での電話の仕方について学習する。 (英語2時間) ☆Phoenixの利用 |

・外国人英語助手が在籍している隣の中学校に協力を得て,準備しておく。 ☆テレビ会議の様子が全員に伝わるようにモニターに映して見せる。 |

| 学習内容および学習活動 | 教師の支援活動 |

| 1 英語であいさつをする。 2 Timbercrest J.H.Sのスペルを確認し,名前の意味について説明を聞く。 3 コンピュータを起動し,ブラウザを開く。 4 モニターを見ながらT3の説明を聞く。 5 Timbercrest J.H.Sのホームページを個々に開いて見る。 (1) 校舎の様子を見たり,部活動のページを見たりする。 (2) 9月の学校行事を調べる。 6 ブラウザを閉じて,コンピュータを終了する。 7 これからの交流についてT1の話を聞く。 8 英語であいさつをする。 |

・教師(T1)がまず始めに大きな声であいさつをし,英語学習の雰囲気作りに努める。 (続いてT2,T3) ・T1が豊島中学校とこれから交流する相手校の名前を問いかけ,その名前のスペルを 確認しながら板書する。 ・T2はT1の板書の後,名前のもつ意味について説明する。 ・T3の指示により,ブラウザを開いたら待 っておく。 ・T3は本校ホームページのindex.htmからリンク先のTimbercrest J.H.Sのホームページへ移動する仕方を説明して見せる。 ・T1とT2は巡回して正しくホームページを開いているかチェックする。 ・T3は教師用コンピュータから生徒の様子をチェックする。 ・生徒が興味を示しやすいページを開かせ,T2が実際に見てきた感想を話して聞かせる。 ・辞書を使って調べさせ,調べたことをワークシートに記入させる。 ・T1とT2は巡回して,遅れがちな生徒を援助する。 ・日本にはない行事については,T2が説明を加える。 ・T3は教師用コンピュータから生徒がきちんと終了しているかチェックする。 ・これからの学校行事をホームページを通して相手に知らせ,電子メールを使って意見交換をしていくことを説明する。 |

今後の問題点として,電子メールだけでは十分な意志の疎通が難しいので,インターネット電話などの方法も積極的に試してみたい。 |

図4 Disneyのホームページにあるサイバーネチケットコミックを熱心に見ている場面 |

| ワンポイント・アドバイス

・英語のホームページを作る場合,日本語が堪能な外国人(経験豊富なALTなど)に協力を求めるとよい。(電子メールで仕事を依頼するほうが無駄がない。) |