68 ホームページ・テレビ会議を活用した学校間交流

インターネット利用の意図

教育課程審議会の特殊教育部会において,知的障害養護学校高等部に「情報」を選択教科として新設する方針が決められた。また,「養護・訓練」を「自立活動」に名称を変え,個々の幼児・児童・生徒が自立を目指し,障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服する教育活動であると明記された。これらのことからも,これまで以上に障害児・者の社会参加と自立を促し,QOL(Quality Of Life)を高めるための教育の在り方が重要とされ,情報教育を進めるための取り組みが必要とされている。

本校は,平成7年度より,他校に先駆けてコンピュータ設備(DTPシステムの設置,校内LANの整備,インターネットの接続等)を順次整え,教育実践・教員研修等を積み重ねてきた。生徒は昼休みや放課後等,自由にパソコン室でエデュテインメントソフトやゲームソフト,さらにインターネットや電子メールに取り組んでいる。この環境を最大限に活用し,コミュニケーションや視野の拡大を図り,情報活用能力の育成を目指したい。また,本校のホームページは平成8年に公開されているが,更新及び内容の充実を図り,ホームページを利用した交流やテレビ会議システムを活用した学校間交流を行い,交流教育による情報交換及び共同学習の推進を目指すことを本研究の目的とする。

1 実践の準備

平成8年7月に大阪教育大学と附属学校(11校)間に64K専用線が接続され,小学部では「触れる」,中学部では「慣れる」,高等部では「活用する」を大きな目標とし,情報教育を実践してきた。

小学部では,教室に児童が自由に使えるコンピュータを設置し,遊び時間や個別学習の時間に,ゲームや描画ソフトに親しんでいる。

中学部では,平成9年度の2学期よりコンピュータを使った授業に取り組み,鳴門教育大学学校教育学部附属養護学校,滋賀大学教育学部附属養護学校,福岡県立福岡養護学校(肢体不自由養護学校)等とホームページを利用した交流を行ったり,実際に会って交流を深めている。

高等部では,パソコンのマルチメディア機能を活用した情報教育を大切な学習要素の一つとしてとらえており,制作「印刷」の学習は,週2回(約120分授業)あり,平成7年度よりDTP(Desk Top Publishing)システムを使ったオリジナルカレンダー作りに取り組んでいる。年末には文部省を始め,全国の附属養護学校及び大阪府下の養護諸学校へ発送したり,校内でも多数の注文があり,好評を得ている。また,課題の学習は,週3回(60分授業)あり,平成8年度よりコンピュータを使った授業に取り組み,メディアリテラシーの育成や表現能力と創作能力の育成及び情報活用能力の育成を目指している。

文字やことばによるコミュニケーションの拡大を目指した取り組みとして,漢字教育とワープロ学習をあげることができる。前者は,漢字学習ソフトや手書き文字認識ソフト等を有効に活用し,手書き学習を並行して,継続した指導を行い,文字の定着化を図り,検定試験をも目標に入れた実践を行っている。後者は,全国商業高等学校協会主催によるワープロ実務検定の合格を目指している。また,NTTからテレビ会議システムをお借りし,平成10年6月から教師同士のテレビ会議を試験的に実施してきた。

2 企画の実践

(1)ホームページの更新及び内容の充実

| 更 新 月 日 |

更 新 及 び 内 容 の 充 実 |

| 4月 1日 |

全体の更新(新年度の教育内容,時間割,進路状況等) |

| 9月 7日 |

ふよう美術CAN 2(生徒の作品や活動の様子) |

| 10月17日 |

全体の更新(教育実践交流会に向けて全体のチェック) |

| 11月12日 |

絵画展 すくーる・らいふ(本校生徒の個人絵画展,CGで紹介) |

| 11月13日 |

教育実践交流会(ホームページで学校紹介) |

| 11月30日 |

ふよう美術CAN 3(生徒の作品や活動の様子) |

12月 2日

|

ゆうあいピックに参加(代表選手のコメント等)

絵画展 すくーる・らいふ(絵画展無事終了,CGでお礼) |

| 12月 8日 |

教育実践交流会(無事終了,お礼と次回の案内) |

12月25日

|

スクール・ライフ生徒編'98「スポーツフェスタに参加して」公開

(生徒による学校生活の紹介及び感想文等を掲載)

日本漢字能力検定・児童漢検について(平成10年度第3回の検定に向けて)

第19回ワープロ実務検定試験の結果(快挙!現役で4級に合格) |

| 1月18日 |

スクール・ライフ生徒編'99(作成中) |

(2)テレビ会議

| 実施日 |

交流学校名 |

学 部 |

交 流 内 容 等 |

| 7月14日 |

福岡県立福岡養護学校 |

中学部 |

宿泊交流学習の感想,今後の予定等 |

| 7月15日 |

福岡県立福岡養護学校 |

中学部 |

宿泊交流学習の感想,今後の予定等 |

9月14日

|

福島大学教育学部附属養護学校 |

高等部

|

自己紹介,9月16日の交流会の内容等

|

9月16日

|

福島大学教育学部附属

養護学校

|

高等部

|

福島大学教育学部附属養護学校の高等部3年生が自校の高等部1・2年生とテレビ会議を行う |

9月29日

|

鳴門教育大学教育学部附属養護学校

|

中学部

|

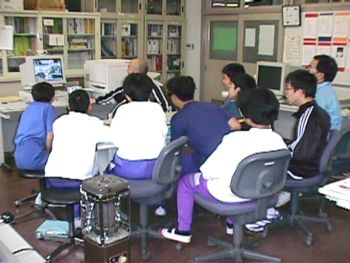

自己紹介,学校行事の紹介,今後の予定等(ホームページから一歩進んだテレビ会議を行う)(図1) |

10月27日

|

鳴門教育大学教育学部

附属養護学校

|

中学部

|

自己紹介,学校行事の紹介,今後の予定等(ホームページから一歩進んでテレビ会議を行う) |

10月29日

|

鳴門教育大学教育学部

附属養護学校 |

高等部

|

自己紹介,学校行事の紹介,作品の紹介,今後の予定等 |

10月29日

|

滋賀大学教育学部附属養護学校 |

中学部

|

自己紹介,学校行事の紹介,教育実践交流会の内容,今後の予定等 |

11月13日

|

滋賀大学教育学部附属養護学校

|

中学部

|

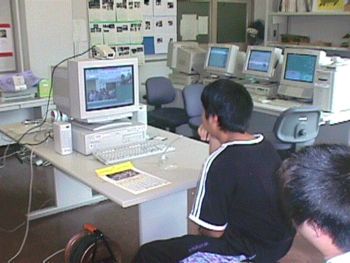

教育実践交流会の公開授業「インターネットから始まった交流-テレビ会議-」 (図2) |

12月11日

|

(大阪府下の養護諸学校)

|

(中学部)

(高等部)

|

公開研修会「学校におけるコンピュータの活用」(テレビ会議システムの紹介)

(図3) |

備考:システム構成は,本体(富士通FMV SV237), OS(Windows 95), ソフト(PhoenixVer.1.5)である。

多接点接続によるマルチメディア会議は2月9日(火)に予定している。

|

|

|

|

|

|

| 図1中学部テレビ会議 |

|

図2教育実践交流会の公開授業 |

|

図3高等部テレビ会議 |

実地調査

(1)福岡県立福岡養護学校中学部

ホームページ交流で知り合い,修学旅行の時,本校の日常生活訓練棟で共に1泊の宿泊学習をし,現在もホームページ交流及びテレビ会議システムを使った交流を続けている肢体不自由養護学校。

(2)佐賀県玄海町立有浦中学校

平成8・9年度文部省より「機器利用」の指定を受け,コンピュータ教育を学校 全体で取り組み,研究発表会を実施した中学校。

研究主題「生徒一人ひとりの学習意欲を高め,自ら学ぶ生徒の育成を目指して」

-教育機器の効果的な活用による指導法の改善-

3 実践の評価

中学部では,課題の授業を中心に,本校のホームページから交流を呼びかけ,現在,鳴門教育大学学校教育学部附属養護学校,北海道教育大学教育学部附属養護学校,滋賀大学教育学部附属養護学校,佐賀県立佐賀ろう学校,富山県立高志養護学校,宮城県立船岡養護学校,岐阜県立中濃養護学校,福岡県立福岡養護学校,石川県立平和町養護学校の9校とホームページ交流を行っている。

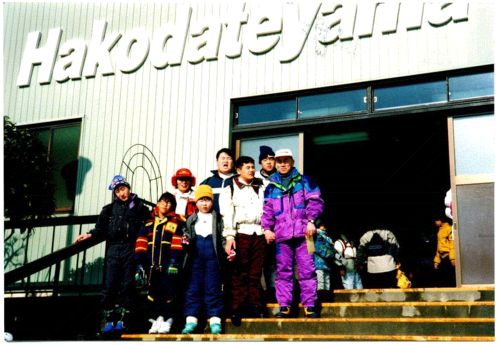

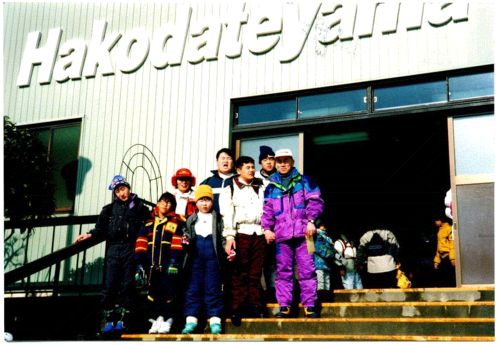

なかでも滋賀大学教育学部附属養護学校とインターネットを使ってメール交換を行うなか,「実際に会って話をしたい」という声があがり,平成10年1月29日(木)~1月30日(金)の1泊2日,函館山スキー場で宿泊交流学習を実施している。(図4)また,福岡県立福岡養護学校から「修学旅行で大阪に行くので実際に会って交流しましょう」という話があり,修学旅行の予定に組み込んでもらい,本校が受け入れる形で,平成10年5月21日(木)~5月22日(金)1泊2日,本校宿泊訓練棟で共に宿泊交流学習を実施している。(図5)今のように9校の学校と1対9の形態でホームページ交流を続けるのは,負担も大きいので,横のつながりをつけていき,セキュリティの強化も図っていく必要があると考えている。

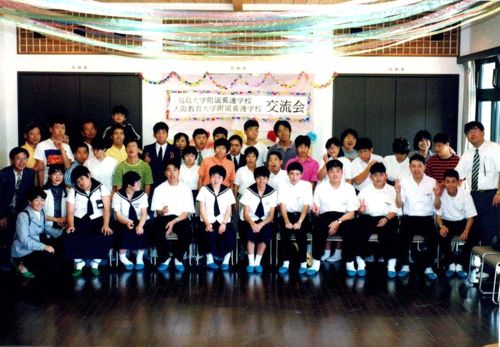

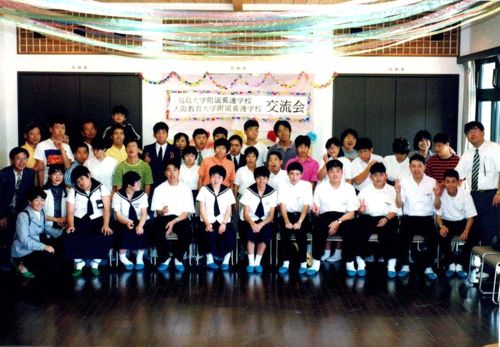

高等部でも福島大学教育学部附属養護学校から「修学旅行で関西方面に行くので実際に会って進路等について意見交換をしたい」というメールが届いた。そこで,事前学習として,電子メール,インターネット,テレビ会議,手紙交換等により,自己紹介や当日の過ごし方等について生徒同士の相互理解・意見交換を進め,平成10年9月16日(水)本校生活訓練棟で交流学習を実施している。(図6)当日,来校した高等部3年生の生徒が,自校の先生や下級生(高等部1・2年生)とテレビ会議をし,台風の影響で到着が遅れたことや交流の様子等をリアルタイムに送受信し,テレビ会議の利点を最大限に活用することができた。

|

|

|

|

図4滋賀大学教育学部附属養護学校との交流 |

図5福岡県立福岡養護学校との交流 |

図6福島大学教育学部附属養護学校との交流 |

オンラインの問題点として,①現実感覚の欠如,②直接体験の希薄等をあげることができるが,1年に1度は実際に会って,直接話し合うことができるようなオフラインミーティングを学習活動として取り組む必要があると考える。

また,児童漢検や日本漢字能力検定及び全国商業高等学校協会主催によるワープロ実務検定の合格は,生徒たちにコンピュータによる適切な学習環境と機会を与えることができれば,思いもかけなかった能力を発揮できることを証明してみせてくれた事例である。

これらの実践を通して生徒の様子の変化として以下のものをあげることができる。

①コンピュータリテラシが向上した。

②持続力や注視力・集中力が身についてきた。

③表現の方法が広がり,表現することが苦手な生徒も意欲的に取り組めた。

④漢字や語彙の数が増加し,自分の思いや感じたことを素直に文章にする力と発表する力が身についた。

⑤ホームページでの公開は,生徒の制作意欲の向上につながり,表現力が豊かになった。

⑥知的障害者の中でも,特に構音障害や口蓋裂及びダウン症の生徒のコミュニケーションの拡大及び知識の獲得に役立ち,視野が広がった。

⑦知的障害者のQOLを高めることができ,卒業後の社会自立に向けての余暇利用に役立った。また,知的障害者の積極的な社会参加の機会の拡大にも役立った。

以上のように,表現能力・情報活用能力及び創作能力の育成に役立つと考えられる。

4 実践を終えて

情報化の進展に対応し,子どもたちに様々な悪影響を与える情報化の「影」の部分の問題点として,①間接体験・疑似体験と実体験との混同,②人間関係の希薄化,③真の生活体験・自然体験の不足をあげることができるが,こうした情報化の「影」の部分のもつ問題に,学校のみならず,家庭・地域社会が相互に連携し,協力し合って真剣に取り組む必要がある。

文部省の調査によると1997年5月1日現在で,インターネットに接続している学校は全国で3873校で,全体の1割にも満たない。インターネットの先進国であるアメリカと比べてみると,その差は歴然である。インターネットへの接続がなかなか進まない背景の一つとして通信料金負担の問題があげられる。この対策として,文部省では,2001年までに中学校,高校,特殊教育諸学校のすべてをインターネットに接続し,2003年までには,小学校も含めてあらゆる学校をインターネットに接続する計画を発表し,その財源を地方交付税で措置することになったが,経費の算定額を見直す必要があると言われている。

また,文部省の調査では,コンピュータを操作できる教員は全体の半数にも満たず,コンピュータで指導できる教員も2割以下というのが現状であるが,インターネットを利用した情報教育を推進していくためには,指導教員を確保することも大きな課題となってくる。

そして,最新の機器へのアップデート,管理運用に要する費用の措置,教員の研修,教材の開発等の諸条件の整備も望まれる。

これからの情報教育では「コンピュータから学ぶ」「コンピュータを学ぶ」「コンピュータに慣れ親しむ」を越えて,子どもたちが探求したり,表現したり,そして交流するために,主体的にコンピュータを活用する力を育てることが大きな課題になってくる。

急速に変化しつつある社会の中で,知的障害をもつ子どもたちが能力や個性を発揮しながら,たくましく生きていく上でも,社会自立(作業,余暇利用,交流等)の道具としてコンピュータを活用することの大切さを痛感すると共に,指導者側においても有効なインターネットの活用を考え,実践していく必要があると考える。

参考文献等

田中博之 マルチメディアプロジェクトと新教科「情報」

-総合的な学習の方法に注目して-

教育課程審議会 特殊教育部会 議事要旨 (第8回,第10回,第11回,第12回)

大阪教育大学教育学部附属養護学校 教育実践交流会要項

KAWAIJUKU インターネット・メディアの活用と学校教育

利用したURLなど

佐賀県玄海町立有浦中学校(http://www.saga-ed.go.jp/school/edq13251/SEITO/AOSIO/AOSIO.HTM)

鳴門教育大学学校教育学部附属養護学校(http://www.hansch.naruto-u.ac.jp/)

福岡県立福岡養護学校(http://www.edu.fit.ac.jp/~fukyogo/)

岐阜県立中濃養護学校(http://www.gdpec.smile.pref.gifu.jp/~gif83131/)

福島大学教育学部附属養護学校(http://www.educ.fukushima-u.ac.jp/yogo/index-s.html)

佐賀県立ろう学校(http://www.saga-ed.go.jp/school/edq10040/)

宮城県立船岡養護学校(http://plaza7.mbn.or.jp/~kusunoki_tatsuya/)

富山県立高志養護学校(http://www.triton.ad.jp/kosiyougo/)

滋賀大学教育学部附属養護学校(http://fyw.sue.shiga-u.ac.jp/www/)

京都教育大学教育学部附属養護学校(http://www.kyokyo-u.ac.jp/FUZOKU/YOUGO/index.htm)

和歌山大学教育学部附属養護学校(http://www.edu.wakayama-u.ac.jp/yougo./wakayama-fuyou.html)