僄僱儖僊乕丒娐嫬栤戣憤崌嫵堢梡抧棟忣曬僨乕僞

|

乮侾乯寁應抣偺惍棟

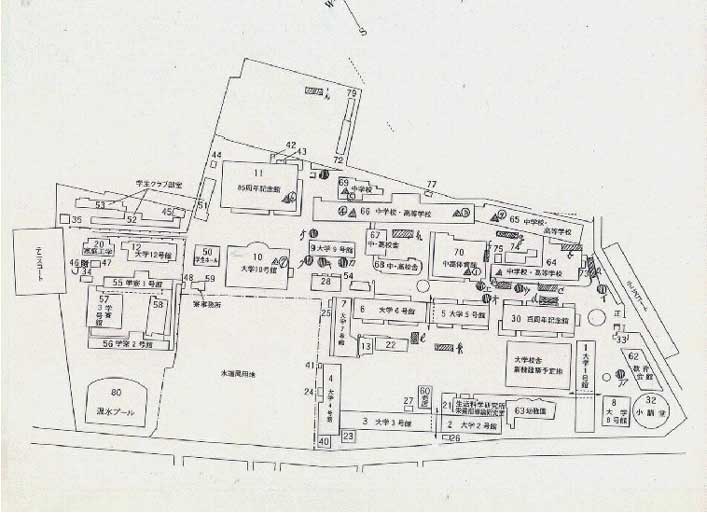

丂奺妛峑偐傜採帵偝傟偨應掕婰榐僔乕僩傪傕偲偵僨乕僞傪嬦枴偟丄僨乕僞儀乕僗偵擖椡傪峴偭偨丅

亙懳徾僨乕僞亜

i) 僌儔儞僪偺應掕抣

ii) 侾奒偺嫵幒偺應掕抣

iii) 壆忋偱偺應掕抣

亙僨乕僞擖椡張棟亜

丒丂昁偢偟傕嫟捠忦審僔乕僩傪梡偄偰偄側偄働乕僗偑偁偭偨堊丄應掕婰榐僔乕僩偺婰擖偐傜揔媂敾抐偟丄僨乕僞壔傪峴偭偨丅

丒丂彫悢揰寘悢摍偑堎側傞応崌側偳丄柧傜偐偵婰擖儈僗偲敾抐偝傟傞寁應抣偵娭偟偰偼丄揔媂敾抐偟僨乕僞偐傜彍奜偟偨丅

乮俀乯晅懷忣曬偺僨乕僞儀乕僗壔

i) 埵抲忣曬乮堒搙丄宱搙乯

奺妛峑偺埵抲忣曬乮堒搙丄寉搙乯偵偮偄偰偼丄應掕婰榐僔乕僩偵婰擖偝傟偰偄側偄働乕僗傕偁偭偨偨傔丄僨乕僞偺摑堦惈傪恾傞偙偲偐傜丄俧俬俽偐傜摼傜傟傞奺妛峑偺埵抲忣曬傪梡偄偨丅

ii) 昗崅忣曬偺惍棟

昗崅偵偮偄偰偼丄崙搚抧棟堾侾乛俀侽丆侽侽侽抧宍恾偺摍崅慄偐傜敾抐偟丄奺妛峑偺昗崅忣曬傪惍棟偟偨丅

iii) 抧幙忣曬偺惍棟

抧幙忣曬偵偮偄偰偼丄抧幙挷嵏強敪峴乽侾侽侽枩暘偺侾擔杮抧幙恾乿偺俠俢亅俼俷俵偐傜俧俬俽僨乕僞傪擖庤偟丄奺妛峑偺抧幙忣曬傪庢摼偟偨丅

乮俁乯僨乕僞儀乕僗壔

乮侾乯偱惍棟偝傟偨寁應僨乕僞傪暯嬒偡傞偙偲偵傛偭偰丄嫟捠忦審 i) 乣 iii) 偺寁應僨乕僞傪妛峑乮導乯扨埵偺僨乕僞儀乕僗偲偟偰峔抸偟偨丅傑偨丄晅懷忣曬偵偮偄偰傕偙傟偵崌傢偣偰捛壛偟偨丅

暘愅偺堊偺妛峑暿僨乕僞傪埲壓偵帵偡丅

妛峑暿暘愅梡婎慴僨乕僞

乮侾乯婎杮摑寁検

乮俀乯抧堟暿忬嫷

乮俁乯導暿忬嫷

導暿應掕寢壥乮僌儔僂儞僪乯

丂

導暿應掕寢壥乮1奒偺嫵幒乯

丂

導暿應掕寢壥乮壆忋乯

丂

導暿應掕寢壥乮僌儔僂儞僪丒1奒偺嫵幒丒壆忋乯

乮係乯俧俬俽偵傛傞暘愅

i) 導暿

導暿應掕寢壥乮僌儔僂儞僪乯

導暿應掕寢壥乮侾奒偺嫵幒乯

導暿應掕寢壥乮壆忋乯

ii) 抧堟暿

抧堟暿應掕寢壥乮僌儔僂儞僪乯

抧堟暿應掕寢壥乮1奒偺嫵幒乯

抧堟暿應掕寢壥乮壆忋乯

iii) 抧幙恾偲偺娭學丂乽嶻嬈媄弍憤崌尋媶強抧幙挷嵏強丂弌揟乿

乮杒奀摴乯

乮搶杒乯

乮娭搶丒杒棨丒峛怣墇丒搶奀乯

乮嬤婨丒拞崙丒巐崙乯

乮嬨廈乯

乮壂撽乯

乮侾乯搶宱乮搶惣乯偲偺娭學

|

丂

乮俀乯杒堒乮撿杒乯偲偺娭學

|

乮俁乯昗崅偲偺娭學

|

乮係乯抧幙偲偺娭學

|

抧幙僐乕僪昞

|

僐乕僪 |

抧幙嬫暘乮娾愇嬫暘乛抧幙擭戙乯 |

旛丂峫 |

|

1 |

懲愊娾椶乛怴惗戙丒戞巐婜丒姰怴悽俫 |

|

|

2 |

懲愊娾椶乛怴惗戙丒戞巐婜丒峏怴悽俻俁 |

|

|

3 |

懲愊娾椶乛怴惗戙丒戞巐婜丒峏怴悽俻俀 |

|

|

4 |

懲愊娾椶乛怴惗戙丒戞巐婜丒峏怴悽俻侾 |

|

|

5 |

懲愊娾椶丒旕奀惈乛怴惗戙丒怴戞嶰婜丒拞怴悽俶俀 |

|

|

6 |

懲愊娾椶丒旕奀惉乛怴惗戙丒屆戞嶰婜丒慟怴悽俹俧係 |

|

|

7 |

懲愊娾椶丒奀惉乛怴惗戙丒怴戞嶰婜 |

|

|

8 |

懲愊娾椶丒旕奀惉乛怴惗戙丒屆戞嶰婜 |

|

|

9 |

懲愊娾椶丒奀惉乛拞惗戙丒敀垷婭丒屻婜 |

|

|

10 |

壩嶳娾椶丒旕傾儖僇儕丒壩嵱棳乛怴惗戙丒戞巐婜 |

|

|

11 |

壩嶳娾椶丒旕傾儖僇儕丒嬯揝幙乛怴惗戙丒戞巐婜丒峏怴悽俻侾 |

|

|

12 |

壩嶳娾椶丒旕傾儖僇儕丒嬯揝幙乛怴惗戙丒怴戞嶰婜丒拞怴悽俶侾 |

|

|

13 |

壩嶳娾椶丒傾儖僇儕丒嬯揝幙乛怴惗戙丒怴戞嶰婜丒拞怴悽俶俀 |

|

|

14 |

怺惉娾椶丒宂挿幙乛拞惗戙丒敀垷婭丒屻婜俲俀 |

|

|

15 |

怺惉娾椶丒宂挿幙乛拞惗戙丒敀垷婭丒屻婜俲侾丒俲俀 |

|

|

16 |

曄惉娾椶丒崅埑宆乛拞惗戙丒敀垷婭 |

乮俆乯憡娭學悢

乮俇乯夞婣暘愅

丂丂

仺丂乽杒堒乿偲乽i) 僌儔儞僪乿偺夞婣暘愅傪儌僨儖揑偵帋傒傞丅

丂偨偩偟丄憡娭學悢偼丄-0.314偱偁傝丄偦傟傎偳崅偔側偄偨傔丄捈慄幃傪梡偄偰峴偆丅

仩暘愅寢壥

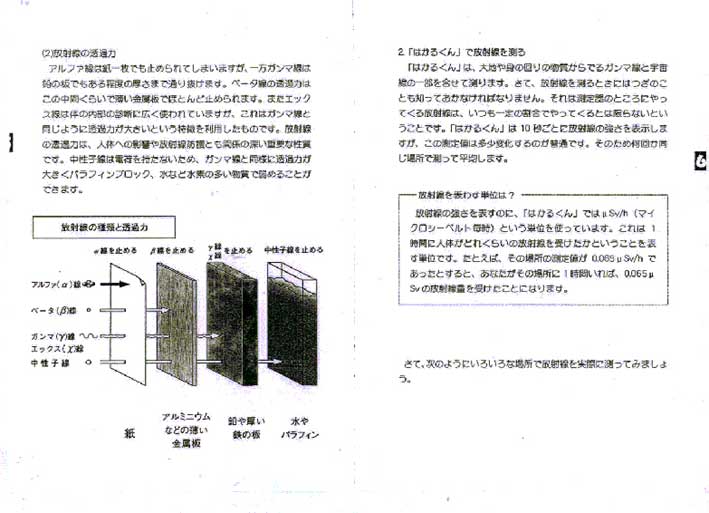

梊應幃丗曻幩慄検乮兪Sv/h乯亖-0.001614843亊乮杒堒乮搙乯乯亄0.26201528

梊應寢壥偲岆嵎

丂

丂娙堈曻幩慄應掕婍乽偼偐傞偔傫乿傪巊梡偟丄帺慠曻幩慄偺應掕傪捠偠偨乽曻幩慄偺塭嬁乿偵娭偡傞巜摫寁夋媦傃巜摫埬傪埲壓偵帵偡丅杮埬偼丄杮僾儘僕僃僋僩偺埾堳偱偁傞丄搶嫗戝妛嫵堢妛晹晬懏崅摍妛峑丂懞愇丂岾惓丂嫵桜偑悢擭偵搉傝幚慔偝傟偨傕偺傪嫵堢幚慔埾堳夛偱専摙偟偨傕偺偱偁傞丅

壢栚丂棟壢乮暔棟嘥俙乯丂妛擭丂侾擭

扨尦柤丂丂丂丂曻幩慄偵傛傞塭嬁

扨尦偺栚昗

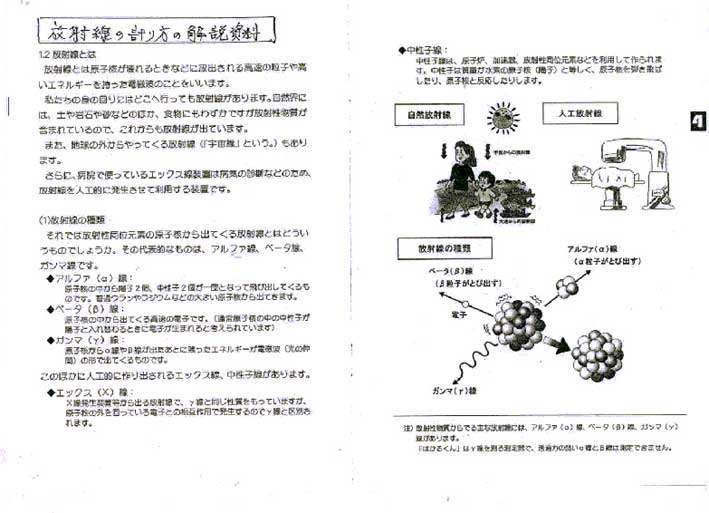

乮侾乯曻幩慄偼壗帪傕恎偺傑傢傝偵懚嵼偟偰偄傞偙偲傪抦傞丅

乮俀乯堄枴偺側偄丄偁傞偄偼岆夝偵婎偯偔嫲晐丄曃尒傪側偔偡丅

乮俁乯曻幩慄偺塭嬁偲嫲偝傪惓偟偔抦傞丅

扨尦丒帪娫偺棳傟

亙曻幩慄偺妛廗亜

丂侾尷丂曻幩慄偲偼偳傫側傕偺偐丅

丂俀尷丂曻幩慄偵傛傞塭嬁丅

丂俁尷丂曻幩慄偺應掕丒棙梡丄曻幩慄偲偺學傢傝偐偨丅

僄僱儖僊乕丒娐嫬嫵堢偺嬶懱揑巜摫栚昗丂丂丂

曻幩慄偲偦偺塭嬁偵懳偡傞惓偟偄抦幆傪帩偨偣傞偲偺娤揰偵棫偪

i) 曻幩慄偲偼偳偺傛偆側傕偺偐乮庬椶丄惈幙丄扨埵乯

ii) 曻幩慄偼僸僩偵偳偺傛偆側塭嬁傪媦傏偡偺偐

iii) 曻幩慄偼偳傫側偲偙傠偵偳偺偔傜偄偁傞偺偐

偺俁揰偺抦幆偺廗摼偲棟夝傪栚昗偲偡傞丅

僄僱儖僊乕丒娐嫬嫵堢偺嬶懱揑巜摫撪梕崁栚丂丂

丂

扨尦柤丂丂曻幩慄偵傛傞塭嬁

杮帪偺偹傜偄

丂曻幩慄偼惗暔偵懳偟偰偳偺傛偆側塭嬁傪媦傏偡偺偐丄偦偟偰僸僩偼偳偺傛偆側塭嬁傪媦傏偟偨偺偐傪惓偟偔抦傝丄乽恖娫偲曻幩慄偺娭學乿傪妛廗偡傞丅

妛廗妶摦揥奐

乮侾乯曻幩慄偼側偤嫲傠偟偄偺偐丅偄偔偮偐偦偺棟桼傪忋偘偰傒傛偆丅

僈儞偵側傞丅

栄偑敳偗傞丅丂丂丂丂倕倲們

乮俀乯旐敇幰杮恖偵媦傏偡塭嬁偼偳偺傛偆側傕偺偑偁傞偺偐丅

亙巜摫帒椏乗侾亜

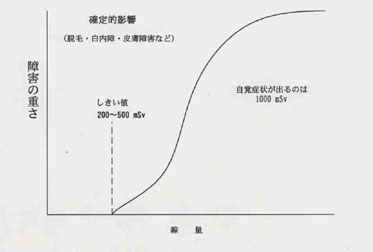

丂妋掕揑塭嬁丂偟偒偄抣乮塭嬁偑尰傟傞嵟彫尷偺慄検乯偑懚嵼偡傞丅

丂扙栄丄敀撪忈丄旂晢忈奞丂丂

亙巜摫帒椏乗俀亜丂

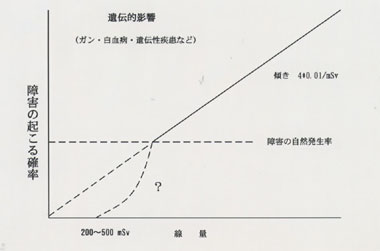

丂妋棪揑塭嬁丂旐敇慄検偺憹壛偲嫟偵塭嬁偺敪惗妋棪偑憹壛

丂僈儞丄敀寣昦丄乮堚揱揑塭嬁乯

乮俁乯堚揱揑塭嬁偵偼偳偺傛偆側傕偺偑偁傞偺偐

| 丂寣桭昦丄僟僂儞徢丄摐擜昦側偳丄堚揱惈幘姵偺敪惗昿搙偑憹壛偡傞丅 |

|

伀

|

| 丂曻幩慄旐敇偵傛偭偰僸僩偵堚揱揑塭嬁偑桿敪偝傟偨偲偄偆徹嫆偼側偄丅 |

|

伀

|

| 丂偟偐偟丄摦怉暔偵懳偡傞幚尡偱偼堚揱揑塭嬁偼妋擣偝傟偰偄傞丅 |

乮係乯曻幩慄偺塭嬁偵娭偡傞僨儅丄偆傢偝傪暦偄偨偙偲偑偁傞偐丅

丒丂曻幩慄偺堛巘丄尨巕椡敪揹強偱摥偔恖偺暯嬒庻柦偼抁偄丅

丒丂曻幩慄偺堛巘丄媄弍幰偺巕嫙偵偼丄彈偺巕偑懡偄丅

乮俆乯乽偼偐傞偔傫乿偱曻幩慄傪應偭偰傒偨寢壥偼丠

亙巜摫帒椏乗俁亜丂偼偐傞偔傫

亙巜摫帒椏乗係亜丂帺慠曻幩慄丄怉暔拞偺曻幩擻丄戝抧偐傜偺曻幩慄摍

亙巜摫帒椏亅俆亜丂恖岺曻幩慄丂丂堛椕梡曻幩慄偺検

亙巜摫帒椏乗俇亜丂帺暘帺恎偺侾擭娫偺旐敇検傪尒愊傕偭偰尒傛偆

乮俇乯尰嵼丄曻幩慄偼偳偺傛偆側偲偙傠偱丄偳偺傛偆偵棙梡偝傟偰偄傞偺偐丅

師夞傊偺壽戣採帵

傑偲傔丂丂

丂曻幩慄偼丄旐敇幰媦傃偦偺巕懛偵塭嬁傪媦傏偡壜擻惈偑偁傞丅偟偐偟丄曻幩慄偼摿庩側傕偺偱偼側偔丄帺慠奅偵晛捠偵懚嵼偡傞暔幙偺堦宍懺偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄帺慠曻幩慄掱搙偺検傪嫲傟傞昁梫偼側偄丅

丂戝愗側偺偼丄

i) 曻幩慄旐敇偺塭嬁傪夁戝昡壙偟偰憶偓偨偰丄偦偺寢壥偲偟偰旐敇偟偨恖傪嵎暿偟側偄偙偲丅

丂偦偟偰

ii) 偄偐側傞晄昁梫側曻幩慄傕偁傃側偄傛偆偵偡傞偙偲偱偁傞丅

帒椏

亙巜摫帒椏乗侾亜丂妋掕揑塭嬁丄妋棪揑塭嬁偺奣擮恾

亙巜摫帒椏乗俀亜丂倃丒兞慄偺侾夞慡恎旐敇偲恎懱揑塭嬁

|

倃丒兞慄侾夞慡恎旐敇偲恎懱揑塭嬁

|

|

幚岠慄検乵Sv乶 |

丂丂丂徢丂丂丂忬丂丂 |

丂丂丂丂丂旛丂丂丂峫丂丂 |

|

侽丏侽俆丂 |

傎偲傫偳椪彴徢忬側偟 |

偙傟埲壓偱偼斢敪惗忈奞偩偗偑栤戣 |

|

侽丏侾丂 |

傎偲傫偳椪彴徢忬側偟 |

曻幩慄娗棟忋偺張抲偑昁梫丂 |

|

侽丏俀俆丂 |

傎偲傫偳椪彴徢忬側偟 |

偙傟傪挻偊傞偲堛巘偵傛傞恌抐傪梫偡 |

|

侽丏俆丂丂丂 |

儕儞僷媴偺堦帪揑尭彮 |

丂 |

|

侾丂丂 |

揻偒婥丄歲揻丄慡恎寫懹丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 儕儞僷媴挊偟偔尭彮 |

丂 |

|

侾丏俆丂丂 |

曻幩慄廻悓丂俆侽亾 |

丂 |

|

俀 |

挿婜敀寣媴尭彮丂丂 |

巰朣棪丂俆亾 |

|

係 |

巰朣丂俁侽擔娫偵俆侽亾 |

敿悢抳巰慄検丂俴俢50/60 |

|

俇 |

巰朣丂侾係擔娫偵俋侽亾 |

丂 |

|

俈 |

巰朣丂侾侽侽亾丂丂丂丂 |

侾侽侽亾抳巰慄検 |

亙巜摫帒椏乗俁亜丂乽偼偐傞偔傫乿

亙巜摫帒椏乗係亜丂怉暔丒搚忞拞偺曻幩擻

丂怘暔丒搚忞拞偺曻幩擻

|

搚忞傗娾愇拞偺曻幩惈暔幙擹搙乵Bq乛Kg乶 |

|

|

僇儕僂儉係侽 |

侾侽侽乣俈侽侽 |

|

僂儔儞俀俁俉 |

侾侽乣丂俆侽 |

|

僩儕僂儉 |

俈乣丂俆侽 |

|

怘暔傗旍椏拞偺曻幩惈暔幙擹搙乵Bq乛Kg乶 |

|

|

尯暷 |

俀侽乣丂俈侽 |

|

惛敀暷 |

侾侽乣丂俁侽 |

|

擏丂丂 |

係侽乣丂俈侽 |

|

嫑 |

係侽乣侾俋侽 |

|

傎偆傟傫憪 |

俈侽乣俁俈侽 |

|

奀憯丂 |

侾侽乣俁俈侽 |

|

媿擕 |

俀侽乣丂俈侽 |

|

僒儔僟僆僀儖 |

侾俉侽 |

|

價乕儖丂 |

俆 |

|

僂傿僗僉乕 |

俆侽 |

|

俇侽亾墫壔僇儕旍椏 |

俋俇侽侽 |

亙巜摫帒椏乗俆亜丂堛椕曻幩慄偺慄検

丂昦婥偺専嵏傗恌抐偱庴偗傞曻幩慄偺検

| 丂 |

恌抐晹埵 |

恌抐侾審摉偨傝偺 幚岠慄検乵mSv乶 |

|

嶣 丂 丂 塭 |

摢丂丂丂晹 |

侽丏侾俁 |

|

嫻丂丂丂晹 |

侽丏侽俇俆 |

|

|

丂堓丂 |

俀丏侽 |

|

|

僶儕儏僂儉拲挵 |

俁丏俀 |

|

|

崢丂丂丂捙 |

侾丏俆 |

|

|

銷丂丂丂泖 |

侾丏俋 |

|

|

屢丂娭丂愡丂 |

侽丏俁俀 |

|

|

帟 |

岥丂撪丂朄 |

侽丏侽俀俋 |

|

僷僲儔儅 |

侽丏侽係俁 |

亙巜摫帒椏乗俇亜丂侾擭娫偺旐敇検偺奣嶼昞丂曻幩慄検偺奣嶼

偁側偨偑侾擭娫偵庴偗傞曻幩慄検偺奣嶼

|

捠丂忢丂偺丂曻丂幩丂慄丂尮 |

||

|

廧娐嫬丂 |

乽偼偐傞偔傫乿偱應掕偟偨丄偁側偨偺壠偺曻幩慄検 |

丂 |

|

怘惗妶丂 |

丂堸怘暔丄嬻婥乮擔杮暯嬒乯 妀幚尡側偳偵傛傞僼僅乕儖傾僂僩乮曻幩惈崀壓暔乯 |

侽丏俁俆 侽丏侽係 |

|

惗妶娐嫬 |

倃慄偲曻幩慄堛椕 嫻晹倃慄嶣塭偺擭娫夞悢丂丂丵丵丵亊侽丏侽俇俆丂mSv 暊晹倃慄嶣塭偺擭娫夞悢丂丂丵丵丵亊俀丏侽丂丂丂mSv 偦偺懠偺倃慄嶣塭偺擭娫夞悢丵丵丵亊侽丏俁俀丂丂mSv 曻幩惈堛栻昳偺巊梡擭娫夞悢丵丵丵亊侽丏俁侽丂丂mSv 嫁膵@偵傛傞椃峴1帪娫枅偵侽丏侽侽俆mSv壛嶼丂 泌宿偺娪徿侾擔暯嬒帪娫丵丵丵亊侽丏侽侽侾俆丂丂mSv

|

丂 |

|

尨巕椡敪揹 強偲偺娭學 |

侾擔偺撪敪揹強晘抧偺嫬奅慄忋暯嬒帪娫丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丵丵丵亊丂侽丏侽侽俀丂mSv 侾擔偺撪侾丏俇俲倣埲撪偵偄傞暯嬒帪娫丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丵丵丵亊丂侽丏0侽侽俀 mSv 侾擔偺撪8俲倣埲撪偵偄傞暯嬒帪娫丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丵丵丵亊丂侽丏侽侽侽侽俀 mSv 俉俲倣埲忋棧傟偨強偵偄傞帪娫偼僛儘丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂拲乯埨慡婎弨偺嵟戝抣傪婎偵偙偺帋嶼傪嶌丂 丂丂丂丂幚嵺偵偼傕偭偲掅偄抣偑偱傞偼偢偱偡丂丂丂丂丂丂丂丂丂 |

丂 |

| 丂 |

偁側偨偑侾擭娫偵庴偗偰偄傞曻幩慄検偼 |

丂丂mSv |

| 侾擭娫偵庴偗傞 |

曻幩慄検偺悽奅暯嬒抣偼丄偍偍傛偦

|

丂俁丏侾丂mSv |

| 侾擭娫偵庴偗傞 |

帺慠曻幩慄検偺悽奅暯嬒抣偼丄偍偍傛偦

|

丂俀丏係丂mSv |

丂

嶲峫暥專

| 懞愇岾惓丂丂丗丂乽曻幩慄偵偨偄偡傞擣幆偺挷嵏偐傜乿 |

|

乵搶戝晬懏榑暥廤乶戞俁俈崋乮侾俋俋係乯

|

| 憪娫朁巕曃丂丗丂乵俬俠俼俹丂侾俋俋侽擭姪崘丂偦偺梫揰偲峫偊曽乶 |

|

擔姧岺嬈怴暦幮

|

| 媑揷朏榓丂丂丗丂乽惗妶娐嫬偲曻幩慄乿乵尨巕椡幚尡僙儈僫乕丒僥僉僗僩乶 |

|

擔杮尨巕椡尋媶強

|

巜摫忋偺棷堄揰

丂偄傢備傞妀暫婍傗尨巕椡敪揹栤戣偵棳傟偢丄曻幩慄偺塭嬁傪拞怱偵偡偊偰偄傞偙偲傪朰傟側偄傛偆偵庼嬈傪偡傞丅

丂偦偺忋偱丄曻幩慄偺塭嬁傪夁戝昡壙媦傃夁彫昡壙偟側偄傛偆偵巜摫偡傞丅

敪揥揑帇揰

亙挿婜揑揥朷亜

丒丂峀搰偱偺尰嵼偺曻幩慄検棪偺應掕乮廻攽峴帠偺拞偱乽偼偐傞偔傫乿傪傕偪偄偰峴側偆乯

丒丂峀搰偺恖偨偪偼丄曻幩慄偺堚揱揑塭嬁傪偳偺掱搙偵尒愊傕偭偰偄傞偐丅偦偟偰丄偳偺掱搙嫲傟偰偄傞偐偺傾儞働乕僩挷嵏乮忋偲摨偠偔丄杮峑偺廻攽峴帠偺拞偱峴側偆乯

亙抁婜揑揥朷亜

丒丂曻幩慄丄曻幩惈暔幙偺惈幙傪棙梡偟偰丄曻幩慄偼偳偺傛偆偵棙梡偝傟偰偄傞偐丅

旛峫

丂峀搰丒挿嶈偱尨敋偺曻幩慄傪庴偗偨恖払傊偺挷嵏傪娷傔偰乽曻幩慄旐敇偵傛偭偰僸僩偵摑寁揑偵桳堄側悢偺堚揱揑塭嬁偑桿敪偝傟傞偲偄偆徹嫆偼摼傜傟偰偄側偄乿偲偄偆俬俠俼俹侾俋俋侽擭姪崘偺拞偵偁傞暥復偵嬃偄偰偟傑偭偨丅

丂峀搰丒挿嶈偱偺尨敋偵傛傞曻幩慄偺旐敇検偼戝検偱偁傠偆偐傜丄偦偺旐敇幰偺恖乆偵偼帺恎傊偺塭嬁偼傕偪傠傫偺偙偲丄堚揱揑塭嬁傕偁偭偨偺偱偼側偄偐偲敊慠偲峫偊偰偄偨偐傜偱偁傞丅

丂崅侾慡堳偵乽峀搰偱旐敋偟偨恖偁傞偄偼偦偺旐敋幰偺巕丒懛偐傜惗傑傟偨巕嫙偺偆偪丄曻幩慄偵傛偭偰堚揱揑塭嬁傪庴偗偨偲傒側偝傟傞巕嫙偺妱崌偼偳傟偔傜偄偩偲巚偄傑偡偐乿偲偄偆傾儞働乕僩挷嵏傪峴側偭偨偲偙傠丄埲壓偺傛偆側寢壥偱偁偭偨丅

塭嬁傪庴偗偨偲巚偆巕嫙偺妱崌

|

侽乣

|

俀侽亾丂

|

俀俁恖丂

|

乮俀侾丏侾亾乯 |

|

丂乣

|

係侽亾丂

|

俁俁恖丂

|

乮俁侽丏俁亾乯 |

|

丂乣

|

俇侽亾丂

|

俀侾恖丂

|

乮侾俋丏俁亾乯 |

|

丂乣

|

俉侽亾丂

|

俀侾恖丂

|

乮侾俋丏俁亾乯 |

|

丂乣

|

侾侽侽亾丂

|

俁恖丂

|

乮丂俀丏俉亾乯 |

丂偙偺寢壥偼丄偳偺妛擭偱傕戝嵎側偄傕偺偲巚傢傟傞丅旐敋幰庤挔傪帩偮曣恊偼丄乽巕嫙偼屲懱枮懌偩偭偨偐乿偲暦偐傟傞偲偄偆丅傑偨丄峀搰丒挿嶈弌恎幰偲寢崶偟傛偆偲偡傞偲丄斀懳偝傟傞偲偄偆丅

丂偙偺傛偆側岆夝丒柍棟夝偑幚嵺偵懚嵼偟偰偄傞偲偄偆尰幚傪傕偲偵丄傕偭偲曻幩慄偵偮偄偰惓偟偔抦傞昁梫偑偁傞偲偄偆棫応偐傜偙偺庼嬈偼婇夋丒棫埬偝傟偰偄傞丅

亙昡壙亜

乮侾乯曻幩慄偑旐敇幰杮恖偵媦傏偡塭嬁乮恎懱揑塭嬁乯丄巕懛偵媦傏偡塭嬁傪惓偟偔棟夝偱偒偨偐丅

乮俀乯乽曻幩慄旐敇偵傛偭偰僸僩偵堚揱揑塭嬁偑桿敪偝傟偨偲偄偆徹嫆偼側偄乿偲偄偆帠傪擣幆偱偒偨偐丅

乮俁乯曻幩慄偺惈幙丄塭嬁傪惓偟偔棟夝偱偒偨偐丅

乮係乯恎偺夞傝偺曻幩慄偵婥偑偮偄偨偐丅

亙惗搆偨偪偺姶憐乮尨暥偺傑傑乯亜

丒丂曻幩慄偲偄偆偺偼偲偰傕嫲偄暔偲偄偆僀儊乕僕側偺偱丄偼偠傔乽偼偐傞偔傫乿偱曻幩慄偺壒傪暦偄偨帪丄僪僉僢偲偟傑偟偨丅側傫偩偐偲偰傕晄巚媍偩偭偨偗偳丄偁傫傑傝晐偄傕偺偱偼側偄偲偄偆僀儊乕僕偵曄傢偭偨丅

丒丂慜偼偨偩偙傢偄側偲巚偆偩偗偩偭偨偑丄惓偟偄抦幆傪帩偮偙偙偲偑戝愗偩偲巚偭偨丅

丒丂帺慠偵曻幩慄偑敪惗偟偰偄傞偙偲偑嫽枴怺偐偭偨丅壠懓偺恖偨偪偑丄乽偼偐傞偔傫乿傪巊偭偰偄傞帪乽偆偪偵偼曻幩慄側傫偐側偄丅乿偲偄偭偰偄偨丅曻幩慄偑帺慠偵敪惗偡傞偙偲傪抦傜側偄恖偼偨偔偝傫偄偰丄偍偐偟側愭擖娤偁傞偺偩偲巚偭偨丅

丒丂帺暘偺柍抦偝偺偨傔偵傛偗偄偵偙傢偑偭偰偄偨偙偲偑傢偐偭偨丅傕偭偲桳堄媊偵巊偊傞傕偺偩偲巚偆偺偱丄傓偢偐偟偄偗傟偳丄傕偭偲抦傝偨偄扨尦偩偲巚偭偨丅

丂帺慠曻幩慄偺應掕傪捠偠偨僄僱儖僊乕丒娐嫬妛廗偺妶梡帠椺傪埲壓偵徯夘偡傞丅

杮帠椺偼丄搶嫗壠惌戝妛晬懏彈巕拞妛峑丒崅摍妛峑偺乽帺慠壢妛幚尡島嵗乿偱丄抧妛扴摉丂惵栘丂庻巎丂嫵桜偑幚巤偝傟偨傕偺偱偁傞丅

丂摨峑偺乽帺慠壢妛幚尡島嵗乿偼丄暔棟丄壔妛丄惗暔丄抧妛偺奺壢栚偱丄捠忢庼嬈偱庢傝埖傢傟側偐偭偨僥乕儅偵偮偄偰曗廗偡傞偙偲傪栚揑偲偟丄拞丒崅儗儀儖偱偺帺慠偵娭偡傞尰徾偵偮偄偰慡偰幚尡偵傛傝扵媮偡傞偙偲傪尨懃偲偟偨島嵗偱偁傞丅

丂杮帠椺偼丄崅峑2擭惗傪懳徾偵暯惉侾俁擭侾寧俀俇擔乮嬥乯丄俀俋乮寧乯偵偦傟偧傟俀侽悢柤偑嶲壛偟丄幚巤偝傟偨傕偺偱偁傞丅

丂帺慠曻幩慄偺應掕偲偦偺峫嶡偼丄乽帺慠壢妛幚尡島嵗乿崅2俛僐乕僗偲偟偰島嵗傪愝抲偟丄埲壓偺傛偆側撪梕偵傛傞僾儕儞僩傪惗搆偵攝晍偟幚巤偝傟偰偄傞丅

丂乽偼偐傞偔傫乿偵傛傞應掕梫椞傪娙扨偵夝愢偟丄兞慄傪應傞偙偲傪柧婰偟埲壓偺忦審偱偺應掕傪巜帵偟偰偄傞丅

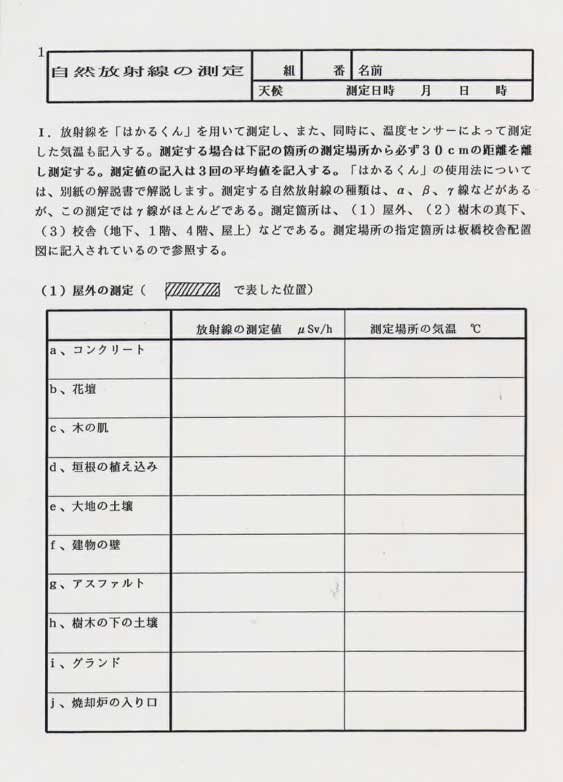

丂乮侾乯壆奜偱偺應掕

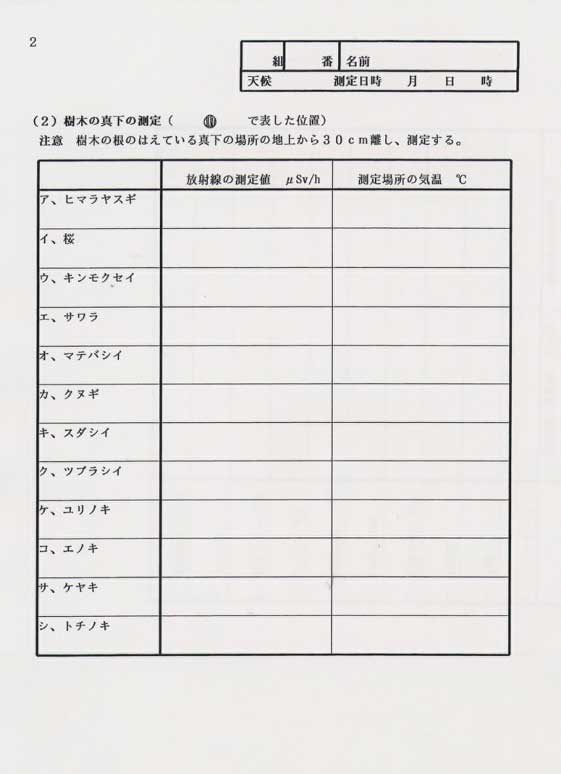

丂乮俀乯庽栘偺恀壓偱偺應掕

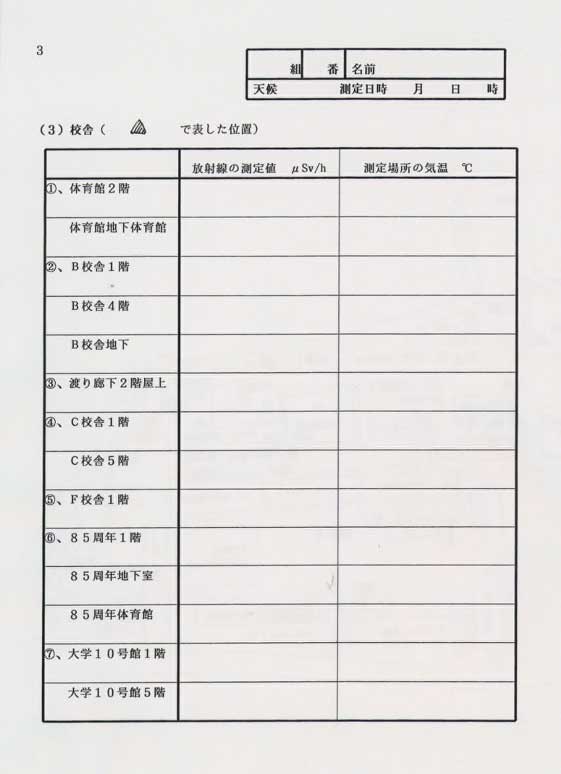

丂乮俁乯峑幧乮壆撪丄壆忋乯偱偺應掕

丂應掕偵摉偨偭偰偼丄峑幧攝抲恾傪帵偟丄峑撪偱偺帺慠曻幩慄應掕応強傪巜帵偟忦審傪屌掕偡傞宍幃傪嵦偭偰偄傞丅

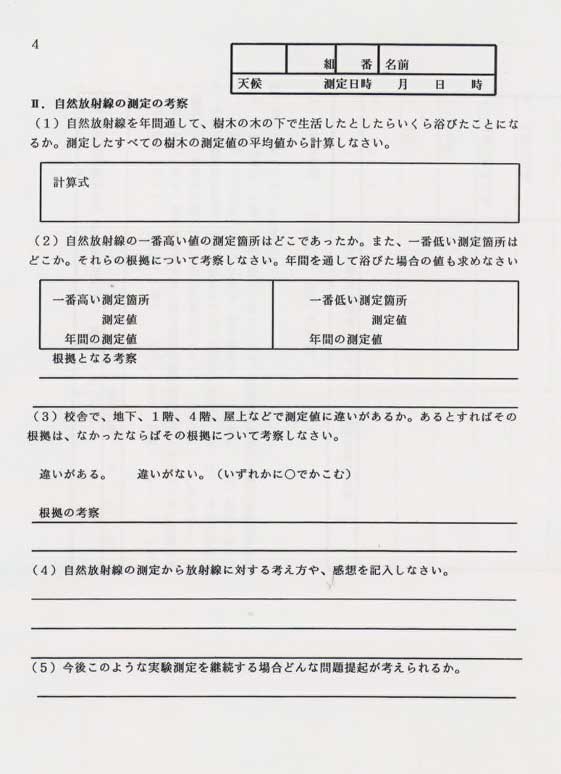

丂帺慠曻幩慄偺應掕寢壥偺峫嶡偱偼丄庽栘偺恀壓偱偺應掕抣偵傛傝擭娫偺慄検傪寁嶼偝偣掕検揑側擣幆偲應掕忦審偵傛傞曻幩慄検偺堘偄偵偮偄偰俀崁栚偺愝栤傪愝掕偟偨撪梕偲側偭偰偄傞丅

亙曻幩慄偺寁傝曽偺夝愢帒椏亜

亙峑幧偺攝抲恾亜

丂俀夞偺島嵗幚巤偱摼傜傟偨應掕抣偺暯嬒抣偵偮偄偰埲壓偵帵偡丅

乮侾乯壆奜偺應掕乮仩偱昞偟偨埵抲乯

乮俀乯峑幧乮仜偱昞偟偨埵抲乯

乮俁乯峑幧乮仮偱昞偟偨埵抲乯

丂

丂應掕寢壥偺峫嶡偵偮偄偰偼丄乽帺慠壢妛幚尡島嵗乿傪庴島偟偨惗搆偑偲傝傑偲傔傪峴側偭偰偍傝丄姶憐傪娷傓峫嶡寢壥偵偮偄偰偼暿搑曬崘偡傞丅

丂娙堈曻幩慄應掕婍乽偼偐傞偔傫乿傪梡偄偨應掕幚慔偲丄崱屻偺倂倕倐妶梡偵傛傞嫵堢揑娤揰偐傜偺昡壙巜昗傪埲壓偵帵偡丅

乮侾乯曻幩慄偺庬椶偲惈幙傪惓偟偔棟夝偡傞丅

i) 愢柧恾傪傕偲偵丄兛慄丄兝慄丄兞慄丄X慄丄拞惈巕慄偺慄庬偲偦偺摟夁椡偵偮偄偰斾妑偟偰丄偦偺摿挜傪抦傞偙偲偑偱偒傞丅

乮俀乯帺慠曻幩慄偺懚嵼傪惓偟偔棟夝偡傞丅

i) 愢柧恾傪傕偲偵丄塅拡慄丄戝抧偐傜偺曻幩慄丄僐儞僋儕乕僩側偳偵娷傑傟偰偄傞暔幙偐傜弌傞曻幩慄丄怘暔偵娷傑傟傞曻幩慄丄嬻婥拞偵娷傑傟傞儔僪儞側偳丄曻幩慄偦偺傕偺偑恎偺夞傝偵懚嵼偡傞偙偲傪擣幆偡傞偙偲偑偱偒傞丅

乮俁乯帺慠曻幩慄偺摿惈偵偮偄偰惓偟偔棟夝偡傞丅

ii) 乽偼偐傞偔傫乿偵傛傞應掕傪幚慔偟丄壆撪丄壆奜側偳寁應応強偵傛傞曻幩慄検偺堘偄傪妋擣偟丄愢柧恾傪傕偲偵偦偺堘偄偺棟桼傪嬫暿偱偒傞丅

乮係乯曻幩慄偵偮偄偰偺扨埵偲丄帺慠曻幩慄偺検偵偮偄偰惓偟偔棟夝偡傞丅

i) 愢柧暥偵傛傝丄乽偼偐傞偔傫乿偺曻幩慄傪昞偡扨埵偵偮偄偰愢柧偱偒傞丅

ii) 乽偼偐傞偔傫乿偺應掕抣傪巊偄丄帺慠曻幩慄偺擭娫偺曻幩慄検傪寁嶼偟丄愢柧恾傪傕偲偵堛椕摍丄擔忢惗妶偱庴偗傞曻幩慄検偲偺斾妑偵傛傝丄帺慠曻幩慄偺検偼傎偲傫偳婋尟偑側偄検偱偁傞偙偲傪擣幆偱偒傞丅

乮侾乯曻幩慄偺婋尟惈偵偮偄偰惓偟偔棟夝偡傞丅

i) 恖岺曻幩慄丄曻幩慄忈奞側偳偺梡岅偺忣曬偺拞偐傜恖懱偵偲偭偰婋尟側傕偺偑偁傞偙偲傪専嶕偟帵偡偙偲偑偱偒傞丅

乮俀乯恖岺曻幩慄偺惗妶棙梡偵偮偄偰惓偟偔棟夝偡傞丅

i) 尨巕椡埾堳夛戞屲暘壢夛曬崘彂丂乽崙柉偺惗妶偵峷專偡傞曻幩慄乿側偳傪専嶕偟丄恖岺曻幩慄偺堛椕丄怘昳丄岺嬈傊偺棙梡側偳偑偁傞偙偲傪抦傞偙偲偑偱偒傞丅

乮俁乯曻幩慄偺恖懱傊偺塭嬁傪惓偟偔棟夝偡傞丅

i) 曻幩慄偵傛傞恖懱傊偺塭嬁偵偮偄偰丄忣曬傪専嶕偟曻幩慄検偵傛傞塭嬁偺庬椶丄偟偒偄抣側偳偺梡岅傪愢柧偡傞偙偲偑偱偒傞丅

乮係乯曻幩慄偑旐敇幰杮恖偵媦傏偡塭嬁乮恎懱揑塭嬁乯丄巕懛偵媦傏偡塭嬁傪惓偟偔棟夝偡傞丅

i) 妋掕揑塭嬁丄憗婜塭嬁丄斢敪塭嬁側偳偺梡岅偵偮偄偰忣曬傪専嶕偟愢柧偱偒傞丅

ii) 妋棪揑塭嬁偲堚揱揑塭嬁側偳偺梡岅偵偮偄偰忣曬傪専嶕偟愢柧偱偒傞丅

乮俆乯曻幩慄慄偵懳偡傞棟夝傪怺傔傞偙偲偑丄崱屻丄僄僱儖僊乕丒娐嫬栤戣偵庢傝慻傓忋偱廳梫側壽戣偱偁傞偙偲傪擣幆偱偒傞丅

丂崱夞偺應掕幚慔傪幚巤偟偨寢壥丄崱屻夵慞偑昁梫側帠崁偲偟偰柧傜偐偵側偭偨壽戣傪埲壓偵帵偡丅

丂慡崙婯柾偱偺帺慠曻幩慄應掕偼弶傔偰偺帋傒偱偁傝丄帺慠曻幩慄検偵偮偄偰俁庬椶偺摑堦忦審偺暘愅寢壥偐傜偼丄師偺傛偆側孹岦偑撉傒庢傟傞丅僌儔儞僪偲侾奒偺嫵幒傪斾妑偡傞偲嫵幒偺曽偑崅偄抣偵側偭偰偄傞丅偙傟偼傎偲傫偳偺峑幧偑揝嬝僐儞僋儕乕僩偵傛傝嶌傜傟偰偄傞偨傔寶嵽偐傜偺曻幩慄偵傛傞塭嬁偲峫偊偰傛偔丄寢壥偲偟偰僌儔儞僪側偳壆奜傛傝崅偄抣傪帵偟偰偄傞偲偄偊傞丅傑偨丄侾奒偺嫵幒偲壆忋偲偺娭學傪尒傞偲傎傏摨摍偐丄壆忋偑婔暘掅偄孹岦偑傒傜傟傞丅偙傟偼丄壆忋偑戝抧偐傜棧傟偰偄傞偨傔丄戝抧偐傜棃傞曻幩慄偑尭偭偰偄傞偲峫偊偰傛偔丄堦斒揑偵抧忋傗幒撪傛傝掅偔側傞孹岦傪懆偊偰偄傞偲偄偊傞丅椙偔抦傜傟偰偄傞惣崅搶掅偲偄偆抧幙側偳抧堟摿惈偵偮偄偰偼抧曽暿偺昞帵偱丄堦斒揑側孹岦傪尒傞偙偲偑偱偒傞傛偆偱偁傞偑丄摑寁張棟傪峴側偆偵偼僒儞僾儖悢偑晄懌偟偰偍傝摑寁抣偐傜偼憡娭娭學傪妋擣偱偒偰偼偄側偄丅應掕抣偺暘愅偐傜偼丄埲壓偺傛偆側栤戣揰偑巜揈偱偒傞丅

乮侾乯應掕僨乕僞偺惛搙妋曐

丂摑堦忦審偺僨乕僞惛搙偵偮偄偰奺妛峑偐傜婑偣傜傟偨撪梕傪専摙偡傞偲丄應掕夞悢丄僨乕僞悢偵僶儔僣僉偑偁傞偙偲偑暘偐偭偨丅崱屻偼丄應掕夞悢摍偵偮偄偰堦掕検傪掕傔僨乕僞偺惛搙傪妋曐偡傞昁梫偑偁傞丅傑偨丄崱夞偺應掕幚慔偼丄婫愡揑偵搤偲側偭偰偟傑偄丄搶杒抧曽偺僌儔儞僪偺應掕抣偵偮偄偰偼丄愊愥摍偺應掕忦審傪峫椂偡傞昁梫偑偁傞丅

乮俀乯怓暘偗昞帵偲暯嬒抣

丂摉弶丄奺導偺孹岦傪導偺宍忬偵廬偭偰怓暘偗偟偰昞帵偡傞偲偄偆張棟巇條傪嵦梡偡傞梊掕偱偁偭偨偑丄崱夞偺應掕寢壥偼乽暯嬒抣乿傪昞偡傕偺偱偼側偄偲偺巜揈傪埾堳夛偐傜庴偗丄戞1夞栚偺應掕寢壥偺昞帵偱偼丄嶲壛峑偺應掕抣偲偄偆堄枴崌偄傪嫮偔帩偨偣傞偨傔丄墌宍昞帵偵帺慠曻幩慄検偺怓暘偗傪巤偟偨丅崱屻偼摨堦導撪偱偺應掕抣傪憹傗偟丄惛搙傪忋偘偰偄偔昁梫偑偁傝丄偦偺偨傔偺僨乕僞拁愊婡擻傪嫮壔偟偰偍偔昁梫偑偁傞丅傑偨丄奺搒摴晎導偺暯嬒抣傪媮傔俧俬俽偵傛傞壜帇壔張棟傪峴側偆偨傔偵偼丄崱屻憡摉悢偺應掕寢壥偑昁梫偱偁傞丅

乮俁乯抧幙偲偺娭學

丂崱夞偺摑寁暘愅寢壥偼僒儞僾儖悢偑偄偝偝偐彮側偔丄摑寁張棟揑偵傛傞悢抣揑側敾掕偼偱偒側偄丅抧曽暿偵壜帇壔偟偨寢壥偐傜偼丄僌儔儞僪偵偍偄偰堦斒揑偵尵傢傟偰偄傞帺慠曻幩慄検偺惣崅搶掅揑孹岦偺娭學傪懆偊偰偄傞傛偆偩丅偟偐偟側偑傜尩枾側娭學傪懆偊偨傕偺偱偼側偄丅

丂僌儔儞僪偺應掕抣偺抧幙摍丄抧堟摿惈傪峫椂偡傞側傜偽丄業摢偟偰偄傞抧幙偲帺慠曻幩慄検偺娭楢傪柧偐偵偟偰偍偔昁梫偑偁傞丅摑堦忦審偺堦偮偵丄僌儔儞僪拞墰傪愝掕偟偨偑丄妛峑偺僌儔儞僪拞墰偱偺應掕抣偑偦偺搚抧偺抧幙揑帺慠忦審傪斀塮偟偰偄傞偲偼尷傜側偄丅側偤側傜偽丄嵟嬤偺妛峑偺僌儔儞僪偼傾儞僣乕僇乕側偳偱曑憰偝傟偨傕偺傕懡偔丄恖岺揑側帺慠娐嫬偲側偭偰偄傞応崌偑懡偔尒偆偗傜傟傞偨傔偱偁傞丅

丂崱屻偼丄抧幙挷嵏恾傪妶梡偟丄摨堦導撪偱偺摨條側抧憌丄堎側傞抧憌偲偺嵎堎側偳傪僼傿乕儖僪儚乕僋偟丄抧幙偲偺娭學傪柧偐偵偟偰峴偔偲偄偭偨應掕庤朄傪庢傝擖傟偰偄偔偙偲偑昁梫偱偁傞丅

丂崱夞偺應掕幚慔偱偼丄暔棟偱偺庼嬈妶梡偲偄偆忦審偼摿偵愝掕偣偢丄懠偺嫵壢扴摉偺嫵巘偵傛傞應掕幚慔傕幚巤偟丄杮僔僗僥儉偺妶梡偺壜擻惈傪挷嵏偟偨丅偦偺寢壥丄幚嵺偵暔棟偺庼嬈偱偺妶梡傪幚慔偝傟偨嫤椡峑傗丄抧妛偺庼嬈偱偺妶梡丄壽戣妛廗丄憤崌幚廗側偳偱偺妶梡偑曬崘偝傟偰偍傝丄崱屻偺庼嬈妶梡傪婜懸偡傞偲偙傠偱偁傞丅

丂庼嬈埲奜偱偺妶梡偼丄棟壢宯偺僋儔僽妶摦偱偺妶梡偑懡偔暔棟埲奜偺巜摫扴摉嫵巘偵傛傞幚慔曬崘偑婑偣傜傟偰偍傝丄娙扨側僾儕儞僩傗丄乽偼偐傞偔傫乿偺僥僉僗僩側偳偵傛傞帠慜巜摫丄應掕屻偺偲傝傑偲傔偑峴側傢傟丄帺慠曻幩慄偺懚嵼偲偦偺検揑擣幆偑惗搆偵側偝傟偰偄傞偙偲偐傜丄埲壓偺傛偆側栤戣揰偑巜揈偱偒傞丅

乮侾乯憤崌揑側妛廗偺帪娫傊偺妶梡

丂巜摫寁夋偺椺傪暔棟傪懳徾偵岞奐偟偰丄庼嬈傊偺妶梡傪巟墖偟偰偄傞偑丄帺慠曻幩慄應掕偺幚慔傪捠偠偨僄僱儖僊乕丒娐嫬栤戣偲偄偆妛廗壽戣偼丄墶抐揑丒憤崌揑側妛廗丄惗搆偺嫽枴丒娭怱摍偵婎偯偔妛廗偲偟偰憤崌揑側妛廗偺帪娫偵憡墳偟偄僥乕儅偱偁傞丅偟偐偟側偑傜丄憤崌揑側妛廗傪巜摫偡傞嫵堳偺愱栧偑棟壢偱偁傞偲偼偐偓傜偢丄傓偟傠愱栧奜偺僥乕儅偲側傞偙偲偑梊憐偝傟丄傑偨丄墶抐揑丒憤崌揑偲偺娤揰偐傜偼棟壢傪愱栧偲偡傞巜摫嫵堳偵傕愱栧奜偺嫵壢丄壢栚偲偺娭楢惈傪媮傔傜傟傞偙偲偵側傞丅

丂崅摍妛峑偵偍偗傞憤崌揑側妛廗偺帪娫偼丄懖嬈傑偱偵侾侽俆側偄偟俀侾侽扨埵帪娫傪攝摉偟俁側偄偟俇扨埵傪晅梌偡傞偙偲偲側偭偰偍傝丄偙偆偟偨備偲傝偁傞妛廗帪娫傪桳岠偵妶梡偡傞偨傔偵偼丄尨巕椡傪娷傔丄帒尮丄僄僱儖僊乕丄娐嫬栤戣傪憤崌揑丒懱宯揑偵懆偊偨嫵堢僇儕僉儏儔儉偺奐敪偲岞奐偑昁梫偱偁傞丅

乮侾乯俧俬俽張棟

丂杮僔僗僥儉偱偼丄帺慠曻幩慄偺應掕抣偺暘愅丄摑寁丄壜帇壔張棟偵俧俬俽傪嵦梡偟偰偄傞偑丄尰嵼偺俧俬俽偺張棟宍懺偼僀儞僞乕僱僢僩偵捈寢偟偨傕偺偱偼側偔丄應掕寢壥傪傑偲傔偰俧俬俽偵拁愊偟張棟丄偦偺寢壥傪倂倕倐偵宖嵹偡傞偲偄偆僆僼丒儔僀儞張棟偲側偭偰偄傞丅杮僔僗僥儉偵偍偗傞俧俬俽偺朙晉側張棟婡擻偺妶梡偲岠壥偵偮偄偰偼丄妋擣偱偒偰偍傝丄嫵堢偺忣曬壔丄忣曬捠怣僱僢僩儚乕僋偺妶梡偺娤揰偐傜偼丄嶲壛峑偐傜捈愙俧俬俽傪憖嶌偱偒傞儕傾儖僞僀儉張棟傊偺夵慞偑媮傔傜傟傞丅

丂杮僾儘僕僃僋僩偺岞奐丄晛媦偵偮偄偰偼丄乽彨棃偺妛峑嫵堢偺忣曬壔偵偮側偑傞夎傪敪孈丄堢惉偟丄偦傟傜偵昁梫側僲僂僴僂丄媄弍傪妋棫偡傞偙偲傪栚巜偟偨傕偺偱偁傝丄偦偺惉壥乮嫵堢梡僜僼僩僂僃傾丄僇儕僉儏儔儉丄儅僯儏傾儖丄僈僀僪儔僀儞丄奺庬曬崘彂側偳乯傪儂乕儉儁乕僕傗偦偺懠偺攠懱傪棙梡偟偰峀偔嫵堢奅偵岞奐偟丄嫵堢娭學幰偑帺桼偵棙梡偱偒傞娐嫬傪採嫙偟傑偡丅乿偲婇夋偺庯巪愢柧偵偁傞傛偆偵丄嫵堢幚慔妶摦偺岞奐丄晛媦曽朄偵偮偄偰偼丄倂倕倐傪拞怱偵峴側偆梊掕偱偁傞丅杮僒僀僩偺倀俼俴丗hoshasen.jsf.or.jp摍倂倕倐偵娭偡傞忣曬岞奐偼丄乮嵿乯擔杮壢妛媄弍怳嫽嵿抍峀曬偼傕偲傛傝丄杮僾儘僕僃僋僩偵埾堳偲偟偰嶲壛偝傟偨愭惗曽傗丄嫤摥幚慔偵嶲壛偛嫤椡懻偄偨慡崙偺妛峑偺愭惗曽偺恖揑僱僢僩儚乕僋傪妶梡偟晛媦偵搘傔傞偲偲傕偵丄嶲壛偛嫤椡懻偄偨慡崙偺妛峑偺愭惗曽傗埾堳偺愭惗曽偑嶲壛偝傟偰偄傞搶嫗搒棟壔嫵堢尋媶夛丄曻幩慄嫵堢僼僅乕儔儉丄暔棟嫵堢妛夛丄擔杮棟壔妛嫤夛偺乽棟壔慡崙戝夛俀侽侽侾乿側偳偺娭楢尋媶夛偱偺惉壥敪昞偺婡夛傪棙梡偟丄峀偔岞奐偟偰備偔梊掕偱偁傞丅