学校・家庭・地域社会・自治体の

|

今後総合的な学習の時間などで、学校と家庭・地域社会・自治体が協働して教育活動を支援することを通して、学習がより広がりと深まりをもち、子どもたちの「生きる力」が育つことが期待されている。そのため、本研究では、学校と家庭・地域社会・自治体とを、ネットワークを介して有機的に結び付け、そのネットワークを通して発信された生徒の学習成果に対して、地域の教育ボランティア等と意見交流ができる環境を構築し、実践を行ってきた。以下、その実践報告である。

現代は、社会変化の著しい時代である。刻々と変化する社会のさまざまな場面で、子どもたち一人一人が、主体性を持った社会生活を送るための「生きる力」を育てる教育が重要となっている。

長野市では、教育大綱に掲げた「明日を拓く深く豊かな人間性の実現」を目指し、各学校は総合的な学習の時間の試行を通して、学校・家庭・地域社会・自治体の協働による子どもたちの主体的な学習のあり方を模索してきた。

この模索の中で、いくつかの課題が明らかになってきた。例えば、

ボランティア活動に参加させようと思うが、ボランティア活動の様子がわからない。

車椅子を使った体験学習をしようと思うが、借り方がわからない。

地域社会の人を講師として招いて授業を行いたいが、だれに相談してよいかわからない。

など、学習に必要な地域情報をうまく得ることができない。また、

各学校で行われている同様の学習内容が、単一学校内に留まっていて広がりに欠ける。

他校の同世代の声を聴きたいが、場所が離れているので学習の機会が作りにくい。

さらには、

活動と活動との間に、時間的な間が空きすぎて、子どもたちの意識がとぎれてしまう

といった問題が挙げられる。

先に挙げた「生きる力」を育てるためには、子どもたちの学びの場を学校教育の場に限定せず、子どもたちが生活する地域社会がもつ、様々な教育機能を総動員し、あらゆる場面で活用していくことが重要となってくる。

そのため、関連する自治体の諸機関が有機的に連携し、支援すると同時に、学校・家庭・地域社会・自治体が、協働して教育活動を展開していくことが重要となる。

その一例として、学校での子どもたちの学習成果を、インターネット等を通して情報発信し、同世代の仲間や専門家から評価や支援を得ることが考えられる。このような交流学習は、時間と場所との効率化が図られるとともに、学習者の知見が深まると同時に広がりも期待でき、さらには感動を生み出し主体的に学習に関わる可能性を引き出すことができると考える。

また、情報処理能力の育成という立場からも、情報発信という場を通して、情報処理能力の中心となる、表現する力・判断する力を育成するができると考えられる。

さらに、この感動を伴う学習は、互いを認め合う多文化理解にもつながり、長野市が目指す敬愛の心を、子どもたちに育てることができると考える。

そのために、本研究では、学校・家庭・地域社会・自治体の協働体制と四者を結ぶネットワークのモデル化をはかり、新学習指導要領の柱に関わる諸活動においてモデルを適用し、開かれた学校や総合的な学習の時間等における子どもたちの交流学習や共同学習を支援する環境の構築を目指した。

システム利用後の授業のイメージ

◆地域社会にふれよう

◎授業シーン1:インターネットで事前学習

グループ毎に自主的に課題を選択し、地域についての事前学習を行う。

例:歴史探訪班、産業探訪班、自然探訪班、環境・健康探訪班、福祉・ボランティア班

事前学習は、各人が持つ課題を話し合い、地域に残された伝統や伝承をインターネットなどを利用して調べたり、ボランティア活動を行っている組織(社会福祉協議会、ボランティアサークルなど)や、保育園・養護老人ホームなどの情報を収集するなど、グループ毎に自ら情報を収集し、体験場所を探し交渉するなどの体験学習等の準備を行う。

◎授業シーン2:体験学習や聞き取りによる課題解決

体験を通じ、知識理解のみでは得られない心からの学習を行う。

クラス内での意見交換により、グループ間の情報交換を行う。

探訪グループ毎に、学校内(イントラネット)情報の発信によりクラス間交流を行う。

場所が離れている他の学校の同世代の子どもたちや地域の人々から、支援や評価をいただき、問題解決過程にフィードバックする。

◎授業シーン3:学習の発表と意見交換および成果の保存と他への継承

・今まで学んできたことをインターネットで発信し、他校の子どもたちとの情報交流を行うとともに自らの意見や疑問等を交換する。学習成果を蓄積することで、同じような内容を学習したいと考える子どもたちの学習資料を提供し、学習の効率化を図る。

◎授業シーン4(教師用):教材や指導事例の蓄積

他で開発した教材や、指導事例を参考にして授業を計画する。

◆情報データベースの構築による地域との協働学習

地域の専門家が教育ボランティアとして学校教育に参加できる体制を整備するとともに、協力可能な範囲(該当校のみ、学校区内、市内全校など)や支援可能な分野などの情報を織り込んだ教育ボランティアデータベースを構築することにより、情報の共有が可能となり、依頼の範囲が広がるとともに、学習を計画する段階での効率化と省力化が図られる。

職場体験学習受け入れ企業・団体、ボランティア活動を行っている組織(社会福祉協議会、ボランティアサークルなど)や保育園や養護老人ホームなどの情報の共有が可能となり、依頼が容易となると同時に、効率化が図れる。

◆メール、掲示板、会議室、メディア等による交流学習や共同学習による相互理解

子ども自身が主体的に学んだことを、ネットワーク上に発表し、同世代の仲間や地域の専門家との意見交流をしたり、支援を受けたりすることで、課題意識が増幅され、次のステップへの意欲化が図れる。

先行実践した子どもたちの学習成果や情報を元にして、視野を広げることができるとともに、さらに追究を深めることが可能になる。

◆教材・指導事例データベースによる、教師の授業構築の支援

上記の学習成果の発信と交流により、学校・家庭・地域社会・自治体の結びつきが深まる。また、学習成果をまとめ情報発信したり、他者からのフィードバックを得たりする過程で、自己表現力や情報処理能力及び情報への責任を学ぶことができる。さらに、蓄積された教材や指導事例によって、新たな教師の授業実践を支援することができる。

以上のことからこの協働学習支援ネットワークは、研究校だけにとどまらず、長野市内の市立小中学校全校及び他地域とのネットワーク(交流)に拡大し、各学校間の情報共有から相互支援へと拡大が期待できる。

ステップ1 :授業モデルとそれを支援する協働学習支援ネットワークシステムの基

本設計および開発

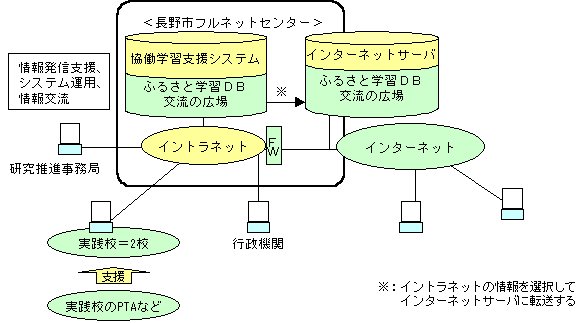

図1.1が協働学習支援ネットワークシステムを活用した授業モデルと関連するデータベースのイメージである

|

図1.1 協働学習支援ネットワークシステムのイメージ ※ふるさと学習データベース:以下ふるさと学習DBと記す |

ステップ2 :開発した授業モデルや協働学習支援ネットワークシステムを活用した授業実践を通して授業モデル・支援システムの検証を行う。

図1.2が現在と今後のふるさと学習の流れのイメージである。

|

図1.2 ふるさと学習の流れ |

ふるさと学習DBを利用し、事例・資料など(仮想体験)から自らの課題を整理し、実体験・実調査を行い、結果をまとめ、発表し、交流の広場などを利用した意見交流や地域などからの情報提供を受け、当初自らが持った課題を更に掘り下げていく自主的な学習活動を通して、生きる力を育んでいく。

長野市立若穂中学校、同柳町中学校の2校

実践対象校のPTA・教育ボランティア

長野市環境部等行政機関

新聞記者、放送記者

図1.3が授業実践のネットワーク構成である。

図1.3 授業実践のネットワーク構成