学校・家庭・地域社会・自治体の

|

「ふるさと学習DB」を利用した授業実践は、平成12年9月より行われ、現在に至っている。その間、実践校の教諭・生徒及び教育ボランティアの方々、また、本プロジェクトメンバから、システムの使い勝手や、システムを利用した協働学習の仕組み等について様々な意見や要望が出された。

それらの意見・要望についてはプロジェクト会議の場で議論され、システム開発に反映された。

以下、プロジェクト会議の概要である。

1)日 時:平成12年9月4日(月)午後1時30分〜3時

2)場 所:NTT東日本長野支店 1201会議室

3)参加者:

リーダ :島田政行 (長野市教育委員会)−−>欠席

サブリーダ:堀内征治 (長野高専)

サブリーダ:東原義訓 (信州大学)

授業実践G:小山茂喜 (若穂中学校)

授業実践G:河手正彦 (柳町中学校)

授業実践G:中澤康匡 (長野市教育委員会)

授業実践G:樋口順子 (NTT東日本長野支店)

システムG:佐野富士雄(長野県情報技術振興財団)

システムG:西沢修一 (NTT東日本長野支店)

事務局スタッフ

4)打合せ内容

a.採択から今までの間の経過報告と実施計画書の説明

b.今後のスケジュールの確認(授業の実施時期とシステム開発)

c.授業実施案の確認と課題

d.その他

1)日 時:平成12年11月1日(水) 17時〜

2)場 所:NTT東日本長野支店 5F会議室

3)参加者

リーダ :島田政行 (長野市教育委員会)

サブリーダ:堀内征治 (長野高専)

サブリーダ:東原義訓 (信州大学) −−>欠席

授業実践G:中沢康匡 (長野市教育委員会)

授業実践G:小山茂喜 (若穂中学校)

授業実践G:樋口順子 (NTT東日本長野支店)

システムG:佐野富士雄(長野県情報技術振興財団)

システムG:西沢修一 (NTT東日本長野支店)

オブ参加 :久保勝義 (犀陵中学校)

事務局スタッフ

4)打合せ内容

a.リーダあいさつ

b.授業実践と開発システムについて

a)システムの概要説明とデモ

b)主な要望など

検索の知識のない子どもでも閲覧できるように、参加校が見られるようにしてほしい。

削除については、スーパーバイザーには消せるような機能にしてほしい。

システム利用者の対象を明確にし、システム内で使っている言葉・表示について再度確認してほしい。「sample1」は「サンプル1」の方がよいと思う。

タイピングは小学校4年生から行うので、対象を4年生以上と考えてほしい

ホームページを作成する中で著作権について学べるようなことを考えてほしい

地図表示を考えてほしい

キーワードの考え方を教えていきたい

学校以外での利用も考えられるので全機能許可は怖い。インターネットの場合はパスワードによる書き込み許可などの機能がほしい

c.中間報告について

中間報告書案の説明と意見交換

1)日 時:平成12年11月10日(金)

2)場 所:東京都港区 コンピュータ教育開発センタ8F 打合せ室

3)参加者

授業実践G:小山茂喜(若穂中学校)

授業実践G:河手正彦(柳町中学校)

システムG:西沢修一(NTT東日本長野支店)

4)報告会模様

a.事務局から CEC 関部長

Eスクウェアの目的について

今報告会の目的について

b.発 表

1チーム=発表12分、質疑応答17分、準備1分 計30分で発表する。

発表は、継続テーマがほとんどであった。

当チームの発表に対する意見等

-地域が参加できる仕組みを作って、学校を元気にさせてほしい。

-テーマが広いので、マトリックスで整理するなどの工夫を望む。

>子どもたちが設定するテーマは多岐に亘ると考えられるので、登録された内容を分野・学校単位・地図、またキーワードなどでも一覧表示できるよう、設計した。

-地域の定義をきちんとしておいた方が展開する場合に役立つと思われる。

>今回の実践では、地域社会とは、学校を中心とした地域社会の人々として考えている。単位としては学校区と考えている。

1)日 時:平成12年12月18日 4時〜

2)場 所:NTT東日本長野支店 901会議室

3)参加者

リーダ :島田政行 (長野市教育委員会)(代理 押見善一(長野市教育委員会))

サブリーダ:堀内征治 (長野高専)

サブリーダ:東原義訓 (信州大学) −−>欠席

授業実践G:中沢康匡 (長野市教育委員会)

授業実践G:小山茂喜 (若穂中学校)

授業実践G:樋口順子 (NTT東日本長野支店)

システムG:佐野富士雄(長野県情報技術振興財団)

システムG:西沢修一 (NTT東日本長野支店)

4)打合せ内容

今年度事業のまとめに向けた意識合わせ

a.今年度開発する協働学習支援システムについての意識合わせ

b.協働学習支援システムを利用した実践授業の実施状況とシステムの評価について

実践授業を通じてアンケートにより評価を実施する

c.成果報告物の提出(平成13年1月31日)についての確認

a)協働実践研究報告書 (授業実践G)

b)協働学習支援ネットワークシステム開発報告書 (システムG)

c)協働学習支援ネットワークシステム運用報告書 (システムG)

d)協働学習支援ネットワークシステム利用マニュアル(システムG)

上記成果の電子媒体(Web公開可能な形式)

d.今後の予定

1)日 時:平成13年1月16日(火)PM16:00〜18:00

2)場 所:NTT東日本長野支店 901会議室

3)参加者

リーダ :島田政行 (長野市教育委員会)

サブリーダ:堀内征治 (長野高専)

サブリーダ:東原義訓 (信州大学)−−>欠席

授業実践G:小山茂喜 (若穂中学校)

授業実践G:河手正彦 (柳町中学校)

授業実践G:中澤康匡 (長野市教育委員会)

授業実践G:樋口順子 (NTT東日本長野支店)

システムG:佐野富士雄(長野県情報技術振興財団)−−>欠席

システムG:西沢修一 (NTT東日本長野支店)

事務局スタッフ

押見善一 (長野市教育委員会)

4)打合せ内容

a.今期開発システムについて

a)開発システムの説明と意見交換

開発思想:

汎用性のあるシステム

既存の学校環境において利用できるシステム

ふるさと学習の授業に合せ、地域などとの協働学習が行えるよう支援可能なシステム

評価の観点:

学校で利用しやすいシステムとなっているか?

授業で利用するための道具になっているか?

b.授業実践研究報告について

a)今期開発システムを利用した授業実践事例紹介

b)学習支援者との関係作り

c.発表会レジュメについて

d.研究成果報告の提出に向けたスケジュールについて

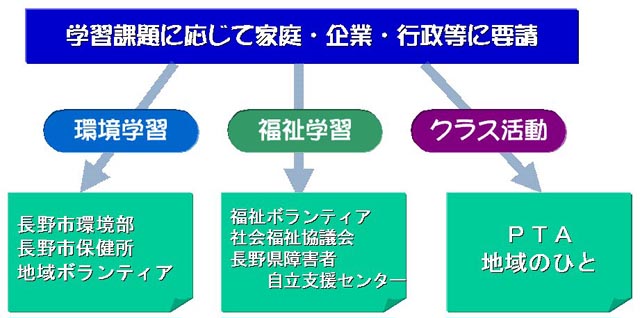

本テーマで授業実践を行った2校における、学校・家庭・地域社会・自治体との協働学習実施に向けた体制や、教育ボランティア等の活動を次に示す。

若穂中学校では、授業における教育ボランティア等の活動は、基本的にはその都度学習する課題に照らして、必要な場面で支援の要請をしており、組織化はしていない。現在実施されている協働学習は、主に「環境学習」、「福祉学習」、「その他学習に応じた支援」の3つの場面において実施されている。

水質の定点観測を昨年度から実施していく過程で、長野市環境部とのつながりができてきた。

学区内の井戸水の調査を昨年実施したが、成分の分析等で行き詰まった際に、相談をしたところ、好意的に協力してもらい、その後の学習にもアドバイスをいただく形になっている。

特に水質関係では、市内でも特異な環境にあることから、行政当局も関心を寄せ、学校での環境教育を推進するにあたって、全面的に支援をしていただいている。

地域のボランティアの方も、教育活動に非常に熱心な方々で、日々の生活に関しても、いろいろと情報を寄せていただくことが多く、環境問題に取り組むにあたっては、情報提供を主に協力していただいている。

行政サイドも地域住民も、日ごろの学校での活動の中で、話題が出たところでお願いをしてきている。

地域の福祉ボランティアの方を通じて、それぞれの学習に応じた支援者を要請している。

学級PTAを通して、活動の内容を連絡し、支援していただける方に参加していただいている。

上記のように、環境学習や福祉学習の各テーマに関連した行政機関や教育ボランティアの支援を受けることを通して、明確な組織化はされていないが、学校への支援のパイプは築かれている。また、これらの活動に合わせて、客観的な立場で助言や評価などの支援を受けることができる地元新聞記者や放送局の方などとのつながりも作られてきている。

図4.1が若穂中学校における、学習支援者参加のイメージである。

図4.1 学習支援者参加のイメージ

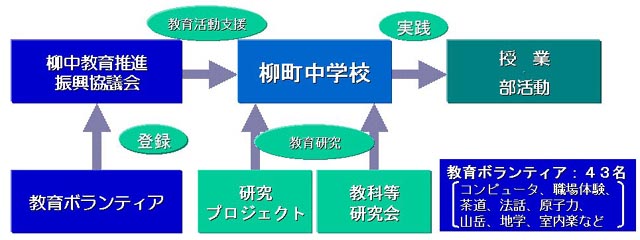

柳町中学校では、個人テーマ学習などで、生徒が「自分で課題を設定し、自ら学び、自ら考える学習」に取り組んでいる。このような学習では、課題が1教科の枠組みだけで収まらなかったり、今日的・発展的な課題も出てきたりする。したがって、教職員だけでは指導に限界があり、「地域の達人」と呼ばれる教育ボランティアの方々に支援を受けた方が、学習をより効果的に行うことができる。

そこで、柳町中学校では地域の方々に教育ボランティアを募り、教育ボランティアの方々との協働を考えた。これまで、40名余の方々が登録されており、ボランティアの方々との協働の授業もいくつか行われるようになった。

これまで実践してきた主な授業は、次のとおりである。

情報教育でのコンピュータ利用の学習

登山の事前学習

社会科での戦争体験の講演

運動会へ向けてのダンスの指導

本物との出会い講座(立春式)

柳町中学校においては、柳町中学校の教育活動全般を支援する「柳中教育推進振興協議会」が窓口となって教育ボランティアの登録を行い、総合的な学習の時間や共通学習における教育ボランティアの活動を推進している。

柳町中学校における教育ボランティア活動の体制は、図4.2のようになっている。

図4.2 柳中教育ボランティア活動体制

柳中教育推進振興協議会は、柳中PTA会員と同窓会代表者、PTA会長OB、及び区長会、育成会で13年前に組織され、目的を「柳中の通学区内の地域と密接な連携を図り、教育環境を整え、学校教育ならびに柳町中学校に関する家庭および社会教育の推進振興」としており、地域として柳町中学校の教育活動を支援している。

以下、柳町中学校における教育ボランティア活動の参考として、柳中教育ボランティア打合せ会の資料の引用と、親父の会的な「柳中4年1組」について記す。

柳中教育プロジェクト

この度、柳町中学校教育推進振興協議会のご尽力で「柳中教育ボランティア」の皆様が多数本校の生徒の学習援助のために集まっていただけたことに深く感謝申し上げます。

私たちは、生徒一人一人に「他と関わりながら自ら学びとる力」を身につけさせたいと願い、様々な教育的援助を提供してきていますが、学習に対する生徒の興味・関心の多様化への対応、さらには「なりたい自分」具現のための新たな視点獲得等のために、地域社会に生活している皆様の力は必要不可欠と考えております。

これまでも、振興協議会の事業の一つであります「専門クラブ」の指導ボランティアの皆様には、本校生徒のために深く関わっていただき、技術面をはじめ、様々なご指導をいただきました。重ねてこの度は、課内の授業にも協力していただけると伺い、大変ありがたく思っております。

「学力の低下」が社会的問題になっております昨今ですが、「学力」は「生涯にわたって生きて働く力である」と捉えたとき、その根幹は「学習に対する興味・関心である」と私たちは考えています。その興味・関心に支えられ、子どもたちは知識や技術を覚え、考え、表現し、そして行動していくと考えます。つまり、「新たな学力」を身につけさせるために、皆様も含めた私たち教師集団はどのように子どもたちと関わっていくかを探る必要があると考え、日々実践的研究を重ねています。

ですから、単に知識を注入すればよいという授業や、教師側から一方的におしつけるだけの学習は、本校では成立しません。学習をするのはあくまで生徒自身です。生徒が自ら学ぶようになるための方策を日々探っているといっても過言ではありません。

これは大変難しいことですので、私たちは、教育ボランティアの皆様と充分ミーティングを行った上で、方策を練り、実践していきたいと考えています。そして、生徒一人一人に「生涯にわたって生きて働く力」が身に付くように、精一杯努力したいと思っています。

教育ボランティアの皆様には、お世話になることが多いと思いますが、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。不明なことがございましたら、遠慮なく担当職員までお申し出下さい。

なお、生徒の興味・関心により、せっかく来校していただきましたのに申し訳ありませんが、本日の段階では活躍していただく学習場面を用意できない方もいらっしゃいます。上記の内容をご理解いただきご容赦下さい。今後お願いすることがあろうと思いますので、それまでお待ちいただきたいと思います。申し訳ありません。

柳中教育ボランティアの位置付けではないが、OB及びPTAを中心とした親父の会的な「柳中4年1組」も、教育ボランティア活動を推進している。

以下、柳中4年1組の概要である。

柳町中学校に集う「父親」たちの集団

平成10年5月31日

5月31日 柳中4年1組の初のホームルームが「心の間」で開催された。

集合できたのは、担任の牧校長先生はじめ15名。

内容は、担任の先生のお話と自己紹介、正副ルーム長選出、今後の計画。

約70名

i)柳中生及び卒業生を持つ父親として集うこと。

ii)子供達の良き先輩・親として活動する。

iii)父親同志のコミュニケーションと研修の場を作る。

iv)ボランティア活動を基本とし行動する。

v)遊び心を持ち、PTA活動とは別個のものとする。

vi)柳中を愛すること。

i)柳中の在校生及び卒業生の父親であること。

ii)遊び心があること。

iii)本クラスの主旨に賛同できること。

i)入学は随時とし、卒業は自己申告とする。

i)所定の入学願書に必要事項記入の上、副担任へ提出する。

i)担任 1名(柳町中学校校長先生)

ホームルームを主宰する。

ii)副担任 1名(柳町中学校教頭先生)

担任を補佐する。

iii)ルーム長 1名(選出)

クラスを代表し発言する。

iv)副ルーム長 1名(選出)

ルーム長を補佐する。

v)運営委員 若干名(選出)

各活動の援助、調整、連絡を担当する。

vi)活動単位によるリーダー 1〜2名(選出)

活動の計画、実行を行う。

クラスとしては、会費は年1,000円とする。

但し、活動単位により個別に徴収するこができる。

i)クラス全体の活動と、個別活動に分ける。

ii)活動は原則自由とし、授業及びクラブ活動のどちらかに位置づけ、活動す場合はリーダを決める。

iii)校外活動は、制限をしない。

平成10年度

6月19日 第一回校外ホームルーム

11月08日 柳中バザー初参加

12月19日 第二回校外ホームルーム

3月04日 新聞に掲載

3月14日 メモリアルコンサートに参加

3月27日 校庭整備

平成11年度

5月29日 校外活動

5月29日 校内ホームページ

9月04日 校庭整備・情報環境整備ボランティア

11月07日 柳中バザー参加

3月12日 メモリアルコンサートに参加

平成12年度

7月15日 柳中校内LAN構築

7月15日 PTAパソコン教室

8月26日 第1回ゆぶくウォーク

9月09日 前年度卒業生の学習成果のデジタル化(テキスト化)

9月24日 第2回ゆぶくウォーク

11月05日 柳中バザー参加

12月16日 「協働学習支援システム・発表の広場」へのコメント投入

1月13日 「協働学習支援システム・発表の広場」へのコメント投入

1月下旬 「協働学習支援システム・発表の広場」へのコメント投入