学校・家庭・地域社会・自治体の

|

「総合的な学習の時間」で、生徒が地域と密接に関わりながら、地域を見直す「ふるさと学習」を実践している。ふだん何気なく過ごしている自分達のふるさとを見直し、地域の人々とともに学習を展開する中で、表現力や生きる力を育成しようと考えている。

「樹木の大気浄化能力の測定」

3年5組

環境庁が実施している「樹木の大気浄化能力の測定」調査に参加することを通して、身近にある樹木に関心を持ち、それら樹木の大気浄化能力を測定することで、測定の技能を身に付けるとともに、樹木と大気との関わりについての理解を深め、環境問題に対しての関心を深めさせる。

総合的な学習「ふるさと学習」の導入として、5月に「地域探訪」を実施しているが、3学年は「身近な水質調査」「ふるさとの歴史」「新しい農業(水耕栽培)体験」「福祉ボランティア(特別養護老人ホーム)体験」「ふるさと自然探索健康ウォーク」といった5コースで、各自の興味関心に合わせて、1日地域に出て体験学習を行った。

この学習の中で、「身近な水質調査」のグループは、長野市環境部・長野市長野保健所・地域ボランティアの方々の支援を受け、綿内地区の地下水・湧水・河川の水質調査を行い環境問題への関心を深めた。

参加した3年5組の生徒は、地域探訪で環境の「水」に関する分野を調べたので、「ふるさと学習」では、別の視点から身近な環境について調べてみようということになった。そこで、地域探訪で支援していただいた環境部の環境教育指導員に相談をしたところ、環境庁で「樹木の大気浄化能力の測定」という調査活動を行っていることを教えていただき、身近に樹木が多いことからこの環境庁の調査活動に参加することで、大気と樹木ならびに人間生活との関連について調べてみようということになった。

樹木の大気浄化能力の測定法の実技研修………7月中旬

学校内の樹木調べ…………………………………7月下旬から8月中旬

自分の家の周りの樹木調べ………………………8月中旬から下旬

学校内の樹木の大気浄化能力の測定……………8月中旬から9月中旬

調査内容のまとめ…………………………………9月中旬から下旬

調査結果の環境庁への提出………………………9月末日

かべ新聞の作成…わかほ祭(文化祭)への展示[9月29・30日]

ホームページへの学習結果の公開………………9月下旬

ふるさと学習データベースへの登録……………9月下旬から

環境庁から認定証(葉っぱ判定士)の交付……1月初旬

教育ボランティアからの評価……………………1月中旬から2月初旬

学習のまとめ………………………………………2月中旬

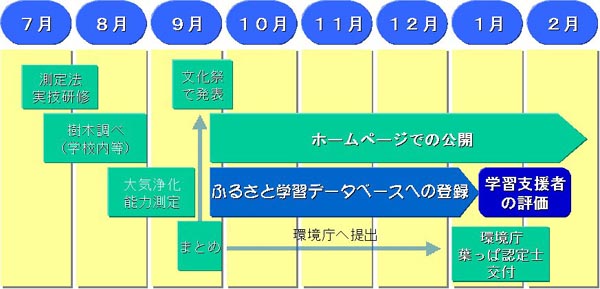

図5.1に上記の学習の流れを示す。

図5.1 学習の流れ(樹木の大気浄化能力の測定)

a)樹木一本の葉の面積の測定

調べた樹木一本が一年間に吸収する二酸化炭素の量の算出

調べた樹木一本が吸収する人間一年間分の二酸化炭素の量の算出

b)学校内のすべての樹木の調査と総樹木が吸収する二酸化炭素の量の算出

落葉広葉樹・常緑広葉樹・針葉樹・中低木による区分で算出

調べた樹木全体が一年間に吸収する二酸化炭素の量の算出

c)調べた樹木全体に吸収される量と同じ量をはき出す人数の算出

調べた樹木全体が吸収する分の自動車の走行距離の算出

調べた樹木全体に吸収する分の人数の算出

d)一ヶ月間に家庭から発生する二酸化炭素の量の合計

【電気】【プロパンガス】【水道】【ガソリン】の使用量の算出

調べた樹木全体が吸収する分の家の軒数の算出

e)調べた樹木全体が一年間に吸収する二酸化窒素の量の算出

調べた樹木全体が吸収する二酸化硫黄量の算出

f)樹木の蒸散量の測定による二酸化炭素の浄化能力の算出

自分たちの身の回りにある樹木が、どの程度の大気浄化能力を持っているのかということについての測定だったため、生徒たちは関心を示し、休日も返上して測定を行った。

普段何気なく見ている樹木も、一本一本測定していくと、意外と種類の少ないことや、結構本数の多いことや、幹の太さの違いに驚いていた。

葉の面積を測定し、1本の木の持つ葉面積の算出等は、あらかじめ概数を求める数式が用意されているため、それほど問題なく進行していき、具体的に身の回りの樹木の実態が数値化されてくることから、意欲的に取り組めた。

しかし、蒸散能力の測定になると、実験器具の設定から、かなり高度な技術を要することから、失敗を繰り返し、1つの樹木のデータを取るにも、3日くらいかかってしまうなど、かなりの難しい部分もあったが、根気強く測定を行い、データをとることができた。

図5.2は生徒たちが、大気の浄化能力を測定している様子である。

|

|

|

|

|

図5.2 測定の様子

|

|

[A生のデータ]

調べた樹木一本が処理できる二酸化炭素量……………………1.1人分。

家の庭や校庭の樹木が1年間に吸収する二酸化炭素量………166,065(kg/年)

校内の樹木全体が吸収する二酸化炭素量………………………461.3人分

家庭から発生する二酸化炭素量…………………………………387.1(kg)

調べた樹木が何軒から排出される分の二酸化炭素を吸収しているか…35.7軒分

[A生の感想]

学校の敷地内にある樹木を調べて感じたことは、まず、たくさんの種類があることに驚いた。桜の木、松の木、杉の木以外にもたくさんの種類があり驚いた。あれだけたくさんの木がいっぺんに、光合成をすれば、たくさんの酸素ができるということもわかった。

[B生の感想]

今回、いろいろな樹木を調べてわかったことがたくさんありました。

私は、学校の校庭の樹木を中心に調べました。校庭には、約332本もの樹木が生えていました。

校庭の樹木たちは、1年間に166,065キロも二酸化炭素を吸収していることがわかりました。

また、家庭で使うエネルギーからは、たくさんの二酸化炭素が出ることを知りました。校庭の樹木だけでは、たったの28軒分しか二酸化炭素を吸収できないことがわかりました。

私たちが、生きていくうえで、樹木の存在が大きいことをあらためて知ることのできた、調査だったと思います。

[C生の感想]

樹木は、光合成で二酸化炭素を吸収し、酸素を吐き出しています。これは、今、問題になっている『温暖化』に大きく役立っています。しかし、温暖化は、どんどん進んでいます。樹木を大量に伐採している事もその理由の一つです。それを減らさない限り温暖化は止まらないのです。

樹木一本一本が、二酸化炭素を吸う量を変えることはできない。それならば、私たち一人一人が努力して、この環境破壊を止めるべきだと思います。紙を無駄使いしない事もその一つです。このような些細な事でも大切な事です。それを積み重ねる事によって環境破壊を守る事につながるのです。

一人一人、今、問題になっている環境問題について考えてみてください。そうすれば、いつか、この問題はなくなるでしょう。この問題は、決して一人だけで解決できる問題ではないのだから・

図5.3、5.4が、生徒が登録したふるさと学習DBの例である。

|

|

|

図5.3 ふるさと学習DB例1

|

|

|

|

|

図5.4 ふるさと学習DB例2

|

|

長野市環境部環境管理課技官…測定に関する技術指導と評価

長野市環境教育指導員…測定に関する技術指導と評価

長野市長野保健所技官…測定に関する技術指導と評価

地域の環境に詳しい方(元PTA会長)…地域の実態についての情報提供と評価

新聞記者…外部の立場から学習に対しての助言と評価

放送記者…外部の立場から学習に対しての助言と評価

図5.5は学習支援者がコメントを投入している様子である。

|

|

|

図5.5 学習支援者の投入の様子 |

|

[学習内容について]

よく調べてあって驚いた。

難しい測定であったが、よくやった。

まとめ方が工夫されていた。

自分たちの生活に、測定したことを生かしてほしい。

[データベースについて]

気軽に参加できた。

生徒と支援者との間で、会話ができるようなシステムになると、もっとおもしろい。

使い方が、いろいろと想定できて、どこでも利用できそうなソフトである。

チェック項目が多くて、少々わずらわしかった。

「福祉マップづくり」

3年1組

車椅子体験による福祉マップをつくる活動を通して、福祉問題に対しての関心を高めると同時に、住みやすい町づくりについて具体的な提案を考える。

2年生の総合的な学習では、地域の文化と地域の活性化に焦点を当てて、「伝統や文化を生かしたまちづくり」について学習した。

その学習では、実際に地域に残る伝統や文化財などを調べてまとめたり、新聞記者や先進的な取り組みをしている小布施町の町長さんの話を聞きながら、実際に自分たちができそうな地域の活性化案を考え、地域に対して提案してきた。

しかし、この学習を展開する中で、生徒の中に「本当の活性化とはなんなのだろうか」という根本的な課題が生まれてきた。

そこで、3年生での総合的な学習は、地域探訪での福祉ボランティア活動を体験した生徒を中心に、地域に住む人々みんなが「住みやすい町」とは、どんな町なのだろうかということに焦点を絞って考えてみることにした。

社会福祉協議会に相談をしてみると、福祉マップを作ってみると、自分たちの町の様子がわかってくるという示唆をいただき、作成方法の指導については、長野県障害者自立支援センターの方を紹介していただいた。

そして、車椅子で町に出て、問題と感じることを地図上に示し、それをもとに町づくりを考えたり、社会福祉協議会にデータを提供していこうということになった。

福祉に関する学習(社会科)…………………………7月中旬

福祉マップづくりに関する研修………………………8月下旬から9月上旬

車椅子体験………………………………………………9月中旬

車椅子による学区内調査………………………………9月中旬

学区内のバリアフリー度の調査………………………9月中旬から下旬

調査結果のまとめ………………………………………9月末日

かべ新聞の作成…わかほ祭(文化祭)への展示…[9月29・30日]

ふるさと学習データベースへの登録…………………10月下旬から

教育ボランティアからの評価…………………………1月中旬から2月初旬

学習のまとめと自立支援センターへのデータ提供…2月中旬

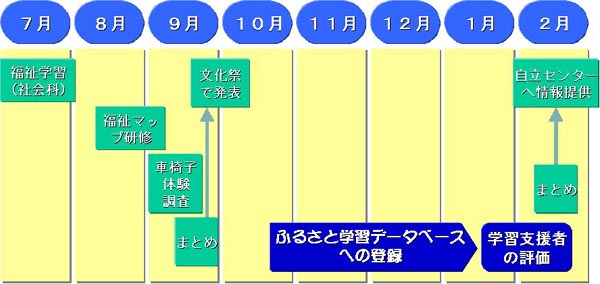

図5.6に上記の学習の流れを示す。

図5.6 学習の流れ(福祉マップづくり)

日常生活で多くの人が利用する場所を抽出する。

抽出した場所で、段差・溝・空スペース・操作するものがある場合は、立った状態と座った状態での操作性等の調査。

調査したことを、場所を地図に、内容については具体的に記す。

問題点や改善した方が良い点を考察する。

障害をもつ人にとって、対応しやすい点も考察する。

調査しまとめた内容を、自立支援センターへ提供する。

地域探訪で福祉施設のボランティアを体験した生徒を中心に、車椅子体験も主体的に取り組むことができた。

車椅子を使っての実際の調査活動では、普段何気なく道路も、車椅子の人たちにとっては、とても困難な場所ということが実感としてわかった。

調査を進めていく中で、本当に障害を持つ人たちは、一人ではこの町で生活することができそうもないということを、身をもって体験し、口々にどうにかしたほうがいいと、改善点を列挙し始めた。

支援者として、車椅子による調査活動に参加していただいたボランティアの方々も、実際に生徒と歩いてみて、バリアフリーとは程遠い現実を実感し、PTA新聞に体験談等を寄稿することになった。

また、休日や放課後を利用して、学区内の公共施設を調べる姿が見られるようになり、自主的な活動へとつながったといえる。

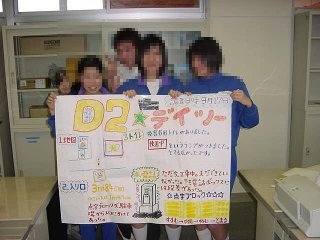

図5.7は、生徒が作成した福祉マップである。

|

|

|

図5.7 作成した福祉マップ

|

|

パソコンの使い方がわからなかった生徒も、抵抗感なく入力することができ、楽しい学習だったと感想を述べている。

しかし、地図を簡単に入力できたら、もっとわかりやすくなるといった意見や、表を入れたいとか、強調したいところは字を強調したいとか大きくしたいといった意見もあり、サンプルから入力に、やや物足りなさを感じた生徒もいた。

他の生徒のページを閲覧する機能については、お互いが見合って刺激になるという意見が多かった。

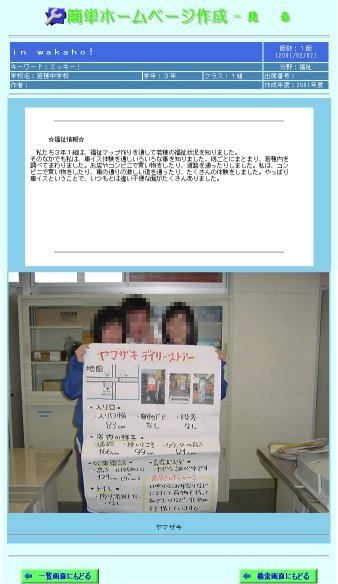

d. データベースのサンプル図5.8が、生徒が登録したふるさと学習DBの例である。 |

|

|

図5.8 ふるさと学習DB例3

|

長野県障害者自立支援センター職員…福祉マップ作成の指導・車椅子指導と評価

3年1組PTAボランティア…調査活動での支援と評価

新聞記者…外部の立場から学習に対しての助言と評価

放送記者…外部の立場から学習に対しての助言と評価

[学習内容について]

よく調べてある。

提案できるように、写真等をきちんと入れるようにしたい。

[データベースについて]

地図情報を簡単に入力できるようになると良い。

気軽に参加できた。

チェック項目が多くて、少々わずらわしかった。

学習したことのまとめとして、データベースを利用したが、これまでの模造紙にまとめるという作業に比べて、わずらわしさがなく、生徒たちは意欲的に取り組んだ。

サンプルが設定されていたことから、どうまとめたらいいのかということでつまづいてしまうこともなく、スムーズに学習に取りかかることができた。ただし、まとめを進めていくと、「強調文字にしたい」「表を入れたい」「図を入れたい」等、体裁等に対する要望も出てきた。このことについては、フリーの項目を選択しHTMLで書き込みができれば解決できることであるが、最初から取りかかることはできないことから、意欲や関心が高まった段階で、より表現を豊かにする学習へと発展させることが望ましいと考えられる。

交流の広場を設けたことで、他の生徒から意見をもらったり、教育支援者からアドバイスをもらえることで、学習意欲が高まったといえる。生徒の感想の中には、「もっとしっかりやろうと思った」「指摘されたことを生かして、うまくまとめたい」といった前向きなものがあり、簡単なことでも評価されたことから、次への学習意欲が喚起するのに、有効な手立てとなりうると考えられる。

また、他の生徒のまとめ方を見て、「こんな風にまとめればいいのか」「うまくまとまっているなあ」というつぶやきが聞かれたことから、表現する能力をお互いのまとめを見合うことで、高めていくという当初の目的も達成できたといえる。

しかし、当初想定した、キーワードを記入させることで、レポートの書き方を指導しようということについては、何をどのように教えるかという内容論で十分に検討することなく進展してしまったため、生徒たちの中には利用しきれていないものも多く、生徒への指導の課題として残された。

なお、このデータベースを利用し始めた後、フラッグの問題や、画面の問題、操作の説明欄等、作り手が気づかないことがいくつも出てきて、さまざまなジャンルの人に関わっていただく協働学習ならではの効果が得られたといえる。

生徒の多くは、指定された内容を一つ一つクリアしないと次に進めないということには、あまりストレスを感じていない様子で、かえってシンプルな指示になっていることから、利用しやすいという感想をもらしていた。

このデータベースを利用することで、不具合や要望が出され、より完成度の高いシステムに発展していくものと考える。

|

これまで、学習したことが他の学級や他の学年に発展するということが少なかったが、このデータベースにより、学習したことが資料として残されていくと同時に、さまざまな利用目的で学習に利用されるようになり、学習効果をあげるツールとしても有効であると考える。 図5.9は、生徒がふるさと学習データベース「発表の広場」で意見交流をしている様子である。 |

|

|

図5.9 意見交流の様子

|

本校では、「生涯学習の基礎力を養う」をキーワードに教育課程を編成し、教科の垣根を低くして、横断的・総合的な学習に力を入れてきた。また、13年前に発足した本校を地域で支える組織「柳中教育推進振興協議会」があることなどから、地域との連携も積極的に取り入れようと取り組んできている。

本校の教育課程は、大きく分けると必修教科(道徳、特別活動を含む)、選択教科、総合的な学習の時間の三つに分類されるが、その中でも選択教科「個人テーマ学習」においては、例年似通った講座が開設されることや、発展的な追究が主になるため、地域の教育力が不可欠なこと等の理由で、「課題設定」、「探求」、「まとめ・発信」のそれぞれの場面で「ふるさと学習DB」の活用が期待できる。また、総合的な学習の時間においても、情報リテラシーの時間が1学年前期に設定されていたり、地域の特色を生かした題材を設定して体験的学習を多く取り入れたりするため、ここでも「ふるさと学習DB」の利用価値があると考える。

今回は、この企画が年度途中に持ち込まれたことから、計画的・継続的に「ふるさと学習DB」を活用することは難しいと考え、総合的な学習の時間の2学年後期「伝統文化とともに生きる」の1クラスを抽出し、システムや支援体制の実証を行うこととした。

「伝統文化とともに生きる」(2学年後期)

2年1組

地域の人々の生き方に触れることを通して設定した学習課題について、文献・現地調査・インターネットなどをもとに追究し、まとめ、発信することで、地域に対する理解を深め、自分の価値観を広げることができる。

追究・まとめ(発表)の際に、必要に応じてパソコンを活用し、道具としてのパソコンの操作になれるとともに、情報収集・情報発信の能力を身につける。

パソコンの操作には、興味関心が高いが、操作そのものに気がとられがちで、パソコンを「活用する」という意識はまだ十分育っていない。

基本的な操作(起動、終了)などはできるが、個人差が大きい。

2年生になり数時間ワープロソフトを使用して学習をしてきたが、文章作成などの作業には、まだまだ時間がかかる。

「インターネット利用」に関しては、興味を持っているが、自分の目的に応じて検索をし、情報を集めることには十分慣れていない。

以上のような状況でスタートした。

|

時数 |

日時 |

学 習 活 動 |

予想される反応、教師の支援 |

備考 |

|||

|

(1) |

10/16 |

学年・学級オリエンテーション |

○活動のイメージを持たせるために、昨年度までの追究(まとめ)の例をDB等で参考にする。 |

ふるさと学習DB利用 |

|||

|

(2) |

10/26 |

フィールドワーク計画作成 |

○講演会(※)でのお話を聞いたときに持った「善光寺」についての疑問をもとに、フィールドワークの計画を立てる。 |

||||

|

(3) |

11/13 |

善光寺フィールドワーク |

○計画に従って、調査をする。 |

校外活動 |

|||

|

(5) |

11/20 |

フィールドワークまとめ 課題Ⅰ(善光寺)設定 |

○フィールドワークのまとめをする中で善光寺に関する自分の課題を設定する。 ○まとめの作成にワープロソフトを利用する。 |

ふるさと学習DB利用

|

|||

|

(7) |

12/5 |

追究計画作成 追究Ⅰ |

○各自が持つ疑問をもとに、追究の見通しを持たせ、課題を設定する。 ○必要に応じて、資料の収集の仕方、検索の仕方、実地調査の仕方などのアドバイスをする。 |

ふるさと学習DB利用

|

|||

|

(9) |

12/7 |

追究Ⅰ |

|||||

|

12/16 地域の皆さん(「4年1組」の方3名)への支援依頼と、システム・援助方法の説明 |

|||||||

|

(11) |

12/18 |

追究Ⅰ |

○わかりやすいまとめ方ができるように援助する。 |

ふるさと学習DB利用

|

|||

|

12/19~ ・地域の皆さんによる「発表の広場」へのコメント書き込み(2回) |

|||||||

|

(13) |

1/15 |

追究Ⅰ学級発表会 |

○DBを活用するなど発表の方法を工夫する。 |

DB利用 (本時) |

|||

|

(15) |

1/22 |

追究Ⅱ(奈良・京都)設定 |

○課題Ⅰをもとにしたり、奈良・京都に関する資料を集めたりしながら課題Ⅱを設定する。 ○資料の収集で、有効にパソコンを活用する。 |

||||

|

(17) |

2/13 |

追究Ⅰ設定 追究計画Ⅱ作成 |

|||||

|

(19) |

2/19 |

追究Ⅱ |

|||||

|

(21) |

3/12 |

追究Ⅱ |

|||||

※「講演会」:本題材の学習に入る前に、善光寺僧侶に善光寺の概略について講演を聴いている。

|

図5.10がフィールドワークの計画作成の様子である。 |

|

|

|

図5.10 フィールドワーク計画 |

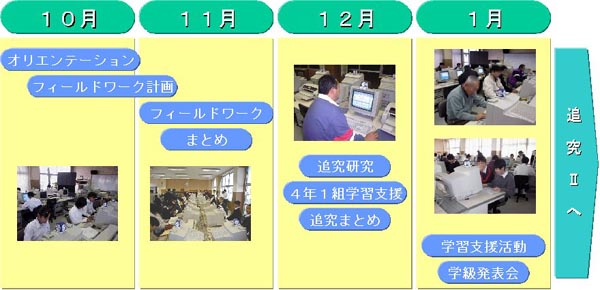

図5.11に上記の学習の流れを示す。

図5.11 学習の流れ(伝統文化とともに生きる)

教育支援者(「柳中教育ボランティア」「4年1組」)に入れてもらった自分の追究に対するコメントを見て、これからの追究意欲を高めるとともに、他の級友のレポートにも関心を持ち、教育支援者のコメントの書き方を参考にしながら級友にコメントを書き、相互評価する。

前段階:12月末から1月はじめにかけて、教育支援者が生徒のレポートにアドバイスのコメントを書き込む。(支援者のべ12名)

次段階:各自追究した結果を放課後等を活用して入力し、版数の更新を行う。

自分のホームページを開き、教育支援者からのコメントを見る。

↓

友だちのホームページを見て、コメントを書き込む(相互評価)

↓

感じたこと等を学習カードに書く。(余裕があれば版数の更新を行う)

|

Q. |

支援者・友だちからのコメントをもらってどう感じましたか。 |

|||||||||||||||

|

A. |

・もう少し調べてみたい。 |

|||||||||||||||

|

・友だちのに全く同じコメントが入っていてビックリしたけど、コメントをもらって参考にしたいと思った。 |

||||||||||||||||

|

・あまり入力していなかったから、書く人は困ったと思うけれど、アイディアのところをコメントしてもらい、さらに参考意見も書いてもらえて良かった。 |

||||||||||||||||

|

・追究問題しか書いてなかったので、今日入れた追究結果を見てもらいたい。書いてあってうれしかった。 |

||||||||||||||||

|

・もう少し詳しく 調べた方がいいかもしれない。いいコメントをもらってこうしてみようかなと感じた。 |

||||||||||||||||

|

・自分が作った文を見てもらい、うれしいと思った。詳しく書いた方がいいと思った。 |

||||||||||||||||

|

・難しいコメントだった。瞬間的には答えが出ない。なるほど・・・って感じだった。 |

||||||||||||||||

|

・たくさんの支援者の人からコメントをもらって、いろいろアドバイスというのが入っていて良かった。 |

||||||||||||||||

|

・大事なコメントをもらえて良かった。 |

||||||||||||||||

|

・もらっていません。 |

||||||||||||||||

|

・コメントがなかった。 |

||||||||||||||||

|

・もう少し詳しく調べた方がいいと思った。 |

||||||||||||||||

|

・もう少し詳しく調べておけば良かったと思った。 |

||||||||||||||||

|

・自分の書いた文章を人に見てもらってコメントしてもらうのは変な気分だった。 |

||||||||||||||||

|

・コメントを見ていくつかの疑問などがあったので、このことについてよく調べてみたいと思った。 |

||||||||||||||||

|

・すごく為になるコメントで、すぐにとは言えないけどもう少したってまた結果を書き込みたい。 |

||||||||||||||||

|

・まだまだだなと思った。 |

||||||||||||||||

|

・コメントがなかった。 |

||||||||||||||||

|

・その通りだと思った。 |

||||||||||||||||

|

・きちんととやらなければいけないと思った。 |

||||||||||||||||

|

・参考になった。 |

||||||||||||||||

|

・よかった。 |

||||||||||||||||

|

Q.何人のレポートを見ましたか? |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

Q.何人のレポートにコメントを書きましたか? |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

Q. |

感想があったらどうぞ。 |

|||||||||||||||

|

A. |

・自分のにはコメントが入っていなかったけど、友だちから来てよかった。 |

|||||||||||||||

|

・支援者や友だちのコメントは参考になったので、もし機会があったらまた直したい。 |

||||||||||||||||

|

・今日は2人にコメントを書けた。時間がかかって、あまり多くの人にコメントが書けなかった。みんないいレポートだった。 |

||||||||||||||||

|

・みんな細かく調べてあった。 |

||||||||||||||||

|

・ちゃんとまとめてある人や、まだ全然できていない人など様々だったけど、みんなの追究が見れて良かった。 |

||||||||||||||||

|

・自分のレポートのまとめ方がまだまだ分かりにくいと思いました。また時間があれば分かりやすく直したりしてみたいと思う。 |

||||||||||||||||

|

・調べた「おかし」などはどこで作られているのか、とか、どうしてその味なのか、ということも追究できれば良かったと思った。 |

||||||||||||||||

|

・やっぱり人からの意見を見たかったけど、人に打つのもたのしかった。 |

||||||||||||||||

|

・もっとできたらまた楽しいことを追究したいと思った。 |

||||||||||||||||

|

・アドバイスをたくさんもらったので、それについて調べられるものは調べていきたいと思う。 |

||||||||||||||||

|

・いろんなレポートがあっておもしろいと思った。コメントされたことをもっと深く追究できれば良かった。 |

||||||||||||||||

|

・結構いろいろなことを書いてもらってうれしかった。 |

||||||||||||||||

|

・打つのが遅くてあまりコメントを書けなかった。もっとやりたい。 |

||||||||||||||||

|

・みんなすごかった。 |

||||||||||||||||

図5.12は「発表の広場」による生徒間の意見交流の様子である。

|

|

|

|

図5.12 「発表の広場」による意見交流の様子 |

|

図5.13が、生徒が登録したふるさと学習DBの例である。

|

|

|

|

図5.13 ふるさと学習DB例 |

下記が本題材「伝統文化とともに生きる」に関連した、教育ボランティアなどの活動の概要である。

|

日時 |

授業内容 |

支援内容等 |

支援模様等 |

|

2000年 9月中旬 ~10月中旬 |

(ふるさと長野学習「伝統文化とともに生きる」事前準備) |

課題の設定に際して参考にするため、前年度3年2組の生徒が作成した「嗚呼、善光寺」の内容を前年度データとして「ふるさと学習データベース」へ事前に登録した。 |

|

|

2000年 10月16日 (月) |

学年・学級 オリエンテーション |

活動のイメージを持つため、昨年度までの追求の例を参考にするため、「ふるさと学習DB」の閲覧の支援等を行った。 |

|

|

2000年 11月20日 (月) |

フィールドワークまとめ 課題設定 |

フィールドワークのまとめ、及び個人追究のまとめを行うため「ふるさと学習DB」への入力支援等を行った。 また、個々の課題追究のための、インターネット利用の支援等を行った。 |

|

|

2000年 12月5日 (火) |

追究計画作成 追究 |

||

|

2000年 12月7日 (木) |

追究 |

||

|

2000年 12月8日 (金) |

追究 |

||

|

2000年 12月16日 (土) |

「4年1組」のメンバーによる学習支援 |

生徒が「ふるさと学習DB」に登録した内容に対して、「発表の広場」で「4年1組」のメンバーがアドバイスなどのコメントを投入した。 |

|

|

2000年 12月18日 (月) |

追究まとめ |

個人追究のまとめを行うため「ふるさと学習DB」への入力支援等を行った。 |

|

|

2001年 1月13日 (土) |

「教育ボランティア」及び「4年1組」のメンバーによる学習支援 |

生徒が「ふるさと学習DB」に登録した内容に対して、「発表の広場」で「教育ボランティア」及び「4年1組」のメンバーがアドバイスなどのコメントを投入した。 |

|

|

2001年 1月15日 (月) |

追究結果の学級発表会 |

「教育ボランティア」及び「4年1組」のメンバーが投入したアドバイスなどを閲覧したり、生徒同士で仲間の追究結果に対してコメントを書き込む等意見交流の支援を行った。 |

|

|

2001年 1月下旬 |

「教育ボランティア」及び「4年1組」のメンバーによる学習支援 |

生徒が「ふるさと学習DB」に登録した内容に対して、インターネットから「教育ボランティア」及び「4年1組」のメンバーがアドバイスなどのコメントを投入した。 |

|

|

|

図5.14 発表の広場への投入の様子 |

日 時:平成13年1月13日 15:00~17:30

場 所:柳町中学校パソコン教室

参加者:9名、教諭1名

実施内容:

|

15:00 |

集合 |

|

学習成果の閲覧と意見等の入力 |

|

|

17:00 |

支援活動についての意見交換 |

|

17:30 |

終了 |

図5.15が柳中教育ボランティアと4年1組による「発表の広場」への投入の様子である。

|

|

|

|

図5.15 「発表の広場」への投入の様子 |

|

・意見交換模様

|

|||||||||||||

|

図5.16 意見交換の様子

図5.16 意見交換の様子 |

||||||||||||

|

|||||||||||||

図5.16は「発表の広場」へ投入後の意見交換模様である。

学習支援者からのコメントについて生徒からは、「良かった」「うれしかった」「詳しく調べておけば良かった」「コメントについてよく調べてみたいと思った」などの感想が多いことから、教育支援者のコメントは、生徒の追究意欲を高め、追究の質を向上させることにつながったと考えられる。

学習時間内に多くの生徒が級友のデータベースを閲覧し、「よくまとまっているね。がんばったね。」等のコメントを書き込んでいることから、「ふるさと学習DB」を活用してまとめをさせたことは、生徒間の相互評価を意欲的に行わせることに有効であったと言える。

学習支援者の入力時間などの都合上、コメントが入力されていなかった生徒についても、今後インターネットの環境を利用して助言・意見等を入力していくなどの支援を行う。