3校の情報環境、規模、行政との関連、地域との連携、また情報教育や総合的な学習の時間にとりくむ態勢には、それぞれの特徴があるので、簡単に各校の状況を紹介する。

(写真説明)三庄小メディアセンター。パソコンの配置は、

教室の中央にグループ形式、壁・窓際に個別形式としている。

<校内サーバ>

ペンティアムⅡ450MHz/メモリ256MB/HDD 18GB、 Windows NT server 4.0

<インターネット衛星用サーバ>

上り VPN接続(OCN経由64k)/下り super-bird経由(約500k)

<クライアント>

windows 95+IE4.0

インターネット接続マシン台数 44台(メディアセンター )/10台(普通教室)/21台(その他)

<プリンタ>

ネットワーク経由カラーレーザープリンタ

<デジタルカメラ>

13台(26万画素)/10台(35万画素)/ 1台(200万画素)

2)学校規模

|

学年 |

1年 |

2年 |

3年 |

4年 |

5年 |

6年 |

合計 |

|

合計 |

38 |

39 |

36 |

42 |

34 |

43 |

231 |

三加茂町は、「教育の町」という宣言を掲げる町であり、教育委員会は、同校の実践にたいへん理解がある。

農村地帯で兼業農家も多いため、家族の構成人数が多く、子ども達は落ち着いている。昔を知る高齢者も多く、さまざまな調べ学習に対して、たいへん協力的である。特に河川をテーマにした学習では、治水・用水など、農業の変遷や現状に深く関わるテーマで展開するため、それぞれの思いを語ってくれるお年寄りは多い。農業用水に関する情報提供や教材田としての土地提供など、地域から学校への協力、また、学校から地域への協力もスムーズに行われている。

本交流3校の中で、三庄小は、研究歴が豊かであり、校内の自主研究やマスコミへの発表歴もある。特に、生活科や総合的な学習で、これまでに地域における調べ学習を重ね、情報教育やメディア教育をそれと並走させてきたという研究遺産は大きい。情報通信機器も他校とは比較にならないほど充実しているといえよう。平成8年以降は、他府県よりの学校視察が50回を越えるという先進校である。

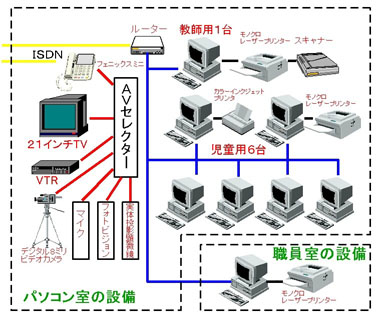

豊永小の情報機器は、2階のパソコン室と1階の職員室に分散されている。交流学習に整備・活用した機器と接続状況は以下の図の通りである。

(写真説明)パソコン室のTV会議システム

<デジタルカメラ>

35万画素2台、 230万画素1台

<本企画で活用したソフト>

MSエンサイクロペディア×7

吉野川あどべんちゃー

マルチメディア図鑑 (昆虫・魚・野外植物)

学校全体として、パソコンが設置されて2年目、その間に校舎改築が行われ、児童、教師ともにパソコンに触れる機会は少ない。また、パソコン操作を指導できる教員も不足しているため、現在でも触れる機会が限られている。教職員のほとんどがパソコンを所有しているが、利用形態としては文書作成がほとんどで、電子メールを自由にやりとりできるのは2名程度である。指導者の育成が本校の情報機器利用のためには急務である。

全校児童は43名である。1年・6年が単式学級、2年・3年及び4年・5年が複式学級である。本研究の対象である4年生は5年生との複式学級で、単学年としては10名(男子4名、女子6名)で最多人数である。それでも町内9小学校のうちでは2番目に大きい学校で、町内自体が山間地である。校区は、統合のため広く、自宅-学校の道のりが一番遠い児童は15km以上を通学する。全児童の約半数がスクールバスを利用して登下校している。

大豊町役場および教育委員会は町の中心大杉地区にあり、学校からは約15kmの距離である。教育委員会では、年1回町内9小学校の担当者(3・4年生担任)を集め、町内社会科見学を組織し、数ブロックごとに実施している。その際はバスを無償で利用できる制度がある。また平成11年度からは、本校児童が登下校に利用するスクールバスも、申請により学校行事などの際には無償で利用できる制度もできた。同様に、児童が県外へ出ることにも規制があったが、やや緩和されつつある。

遠足などの特別活動では、地域の特色ある場所や人を訪ねて学習している。今年度訪問したのは、手漉き和紙づくりをしている人、トマトづくりし県内の市場に出荷している人、桜などを栽培し花見台を開放している人、国指定無形文化財である岩原神楽の神社であった。

年1回の「一日先生」では、陶芸づくりや草木染めなどを仕事にしている人を学校に招き、学級ごとに指導を受けている。しかしながら、「総合的な学習」や「地域学習」等を支援してくれるゲストティーチャーを探す「地域人材バンク」などは不十分で、整備が急がれている。

「総合的な学習」に取り組むための方向性を決める段階にあり、今年度から校内の教員間で協議を継続している。したがって、カリキュラム(年間指導計画)上の時間確保はしていない。また、複式学級が2学級あり、2・3年、4・5年と変則的なうえ、今後数年はこの組み合わせも毎年変わる見通しである。そのため、教科によっては複式学級を分け管理職が指導したり、複数学年を再編成したりして指導している。今年度は、「総合的な学習」に対応するものとして以下の科目を対応させた。

1年

2年

3年

4年

5年

6年

生 活

社 会

理科・社会

理科・社会

体 育

体 育 ・ 家 庭

6)研究履歴(情報・総合関連)

今年度から「総合的な学習」の実施へ向けて、職員間で協議を開始した。

1)情報通信インフラ

(写真説明)情報活用室

<校内サーバ>

ペンティアムⅡ400MHz、メモリ 192MB ・HDD 8GB1、 WindowsNTserver4.0

<クライアント>

児童用 ペンティアムⅡ 300MHz 20台

教師用 ペンティアムⅡ 400MHz 1台

Winsows98 + IE 5.0

<プリンタ>

ネットワーク経由カラーレーザープリンタ 1台

ローカル接続インクジェットプリンタ 3台

<デジタルカメラ>

25万画素 1台/230万画素 2台 <スキャナ>

600dpi 1台 <液晶プロジェクタ>

1台 <学習に使用する主なソフト>

イントラバケッツ

CUBE FOR WINDOWS

図鑑ソフト(植物・動物・昆虫・魚・鳥・両生類爬虫類)

柿原小におけるパソコンの整備は、吉野町の教育努力事項のひとつである「国際化・情報化に対応する教育の推進」に沿って充実してきた。第1期整備として、平成5年12月に児童用コンピュータが10台配置された。それに伴い視聴覚室を改修し、情報活用室としてコンピュータの学習への活用が始まった。平成10年9月に機器の総入れ替えを行い第2期整備が行われた。その結果、児童用コンピュータが20台配置され、すべての児童用コンピュータのインターネットへの接続も実現した。

2)学校規模

|

学年 |

1年 |

2年 |

3年 |

4年 |

5年 |

6年 |

障害 |

合計 |

|

児童数 |

44 |

30 |

20 |

48 |

38 |

31 |

1 |

212 |

3)行政との関連

4)地域との連携

校区内の施設や産業を調べるグループでの調査には、地域にあるPTA・役場・農協・建設省などの機関の協力が得られる。今回は、地学の分野の専門家として校区内在住の同校の元校長を「ゲストティーチャー」として招き、「吉野町における水と生活の歴史」を聞かせてもらった。この話が子ども達で学習課題を考えるきっかけを与えた。ゲストティーチャ-には、フィールドワークの場にも同行していただき、現地で子ども達の質問に対して細かく答えてもらえた。

さらに、教師にも事前に校区内の岩石や地下水系のあらましを講義していただき、この地域の専門研究者ならではという講義を聞くことができた。教師もまた、学習活動で押さえるべきポイントをつかむことができたのである。

平成11年度より、総合的学習のカリキュラムを各学年で試行している。4学年は「ふるさと柿原エコロジー」として、用水路・排水路を中心にして地域の歴史・自然・産業・環境を調べる学習を計画していた。今回の「同一河川流域校交流学習」と学習素材が共通している部分が多かったので、参加することで他地域との比較という点で視点に広がりができた。

平成10年度から吉野町が国から受けている「教育総合推進地域事業」の一環として、人権を中心にした総合的な学習のあり方を研究している。

|

|

次へ → |