今回の交流学習の実践は、2学期からのスタートであったため,各校の1学期のカリキュラムにある地域学習の中に交流学習を位置づけた。

複数校で同一河川を学習材として取り上げる場合、その河川が学習材としてどのような価値を持っているのか、教師はその川をどのようにとらえているのか、共通理解を図る必要があった。

最初に,交流学習をスタートさせた中流域校の三庄小学校(中心校)と上流域校の豊永小学校の両校によって,交流テーマの選定作業および学習環境の整備を進めた。

そして,両校の交流が軌道に乗り始めた10月の末,下流域校の柿原小学校が参画する形になった。

3校の交流の準備段階からまとめに至るまでの交流の概要を,以下の表で紹介する。

|

月/日

|

事 項

|

ねらい

|

備 考

|

|

9/15

|

協働企画「同一河川流域内学校交流」第1回研究会

|

・交流校同士が当研究会の趣旨・ねらい、スケジュールなどを確認し合う。

|

・CEC事務局、三庄小(中流域校)、豊永小(上流域校)、研究委員会、学研事務局の関係者が岡山大学に集合。当面の課題は下流校を見つけることと学習環境の整備。 実施学年は,4年生とすることを確認。

|

|

9/18

|

メーリングリスト開設

|

・Eメールよる実践校間・委員間の情報交換の様子を共有し合うため

|

・CEC事務局による三庄小、豊永小、研究委員会、学研事務局を結ぶメーリングリスト開設。

|

|

9/21

|

三庄小から豊永小を訪問(担当教諭)

|

・お互いの学校の様子を確認し合う。

|

三庄小の紹介ビデオレターを作成。研究主任が、特産品「鮎焼き」共に持参、担当者同士の交流を行う。

|

| |

交流テーマの話し合い

|

・交流学習のテーマの選定(2校間)

|

・メーリングリストを使って、どのようなテーマにするか,実験のための情報メディアの整備状況等について,互いに報告し合う。

|

|

10/12

|

豊永小TV会議システム工事

|

・豊永小の交流学習の環境整備。

|

・相手校、三庄小のTV会議システムの工事が遅れ18日まで待つ。

|

|

10/18

|

TV会議による打ち合わせ

|

・三庄小の交流学習の環境整備も完了

・TV会議システムのテスト使用を兼ねて,両校の間で交流学習の進め方を確認。

|

・相互に学校紹介,自己紹介,質問事項の交換。

・三庄小の児童2名が司会。教師がシナリオを作成して,その順番で進行。質問や意見のやりとりについては臨機応変に考えて行動すること。

|

|

10/18

|

第1回TV会議による交流学習

(午前10:00~10:45)

|

・双方に学校紹介,自己紹介等通して,理解し合う。

|

・初めての経験で両校の子どもたちも少々緊張気味。特に三庄小の司会2人は、最後まで、交流の内容について細かく教師の指示を求めた。それほど緊張していたようだ。

|

|

10/21

|

第2回TV会議による交流学習

13:50~(研究授業)

《指導案は添付資料》

|

・学校の毎のグループ編成で調べた内容を,順次発表して,相手校の地域の特色を理解する。

|

・三庄小では、グループ(8)ごとに、テーマ、調べていること,協力してほしいことを発表。 三庄小の発表者が多いため,30分以上も要し,豊永小の児童は、視聴一方の状態であった。

・児童の調べるテーマを相手校の担当教諭に、事前に連絡していたため、実物の石や水生生物の準備が行き届き、子どもたちの興味を大きく引いた。

|

|

10/22~

|

交流のための資料の準備

|

・交流を深めるための交換物を作成する。

|

・TV会議による交流を受けて,豊永小に送るためのグループ別の顔写真入り紹介文の作成にとりかかる。

|

|

10/25

|

下流域校に柿原小を決定

|

第3校として下流域校を選定する。

|

・下流域の交流校として徳島県吉野町立柿原小学校に決定(TV会議システムの設置が間に合わないため、インターネット中心の交流とした)。

|

|

10/30

|

第3回TV会議に向けての打ち合わせ

|

・情報メディアの点検整備と交流内容の調整。

|

・前回うまくいかなかった音声の調整・・・・成功

|

|

11/5

|

第3回TV会議交流学習

9:45~

|

・交流学習でスムーズな意見交換ができるように技術訓練。

|

・前回のような緊張をほぐすために希望者のみに交流学習に参加させてみた。意図したような交流はできなかった。

|

|

11/10

|

11月11日の研究授業のために特産物を相互に発送(豊永小・三庄小)

|

・学習テーマに沿って,それぞれの実物教材を選定して送る。

|

・豊永小より特産物のゴイシ茶,ユズ,コンニャクが届く。

・三庄小より竹人形,藍染めのハンカチ,鮎焼きを送る。

・豊永小からは上流の河原や町の様子の画像が届く。

|

|

11/10

|

第4回TV会議

10:40~

|

・3つのグループが,テーマに沿って地域の特色を交換して理解し合う。

|

・テーマ別に中間発表

・吉野川での楽しみ方今むかし,吉野川の交通今むかし,こう水と三加茂の人たちの3グループが途中経過を発表,意見を言ってもらったり豊永小からの報告を聞いたりした。

|

|

11/10

|

柿原小HPアップ

|

・下流域の様子を知る。

|

・このときから進行は,教師が担当。

・下流校の柿原小の情報担当教諭からメールや電話にて11月11日の研究会に向けての支援情報が届く。子どもたちに報告,新しい仲間に子どもたちは大喜び。

|

|

11/11

|

第5回TV会議

13:50~

(研究授業)

《指導案は別途添付》

|

・本格交流

・上流域,中流域,下流域の川の様子,特産物などから地域の特色を理解したり,意見の交換したりして心のふれ合いを深める。

|

・吉野川の観光地と特産物のグループは,送られてきたゴイシ茶を飲んで少々妙な顔に。 しかし,「どうですか。」と言う質問に「なかなかいけます。」と無理して応える。三庄小から贈った鮎焼きを試食してもらい反応を確かめる。

・吉野川の魚と生き物のグループは,水質調査の結果について報告。同じように調べている豊永小よりデータをもらう。

・吉野川の石及び植物のグループは,石や植物で作った作品を見てもらう。

・他のグループは、それぞれに自分たちの活動を行っている。

・柿原小から届いた下流の石を見て、石を調べているグループの子どもたちは大喜び。

|

|

研究協議

|

・授業の考察

|

・研究協議では,共通テーマが多すぎることの指摘を受ける。比べられるテーマは自然に絞り込まれる。など,テーマを絞り込んで学習を進めていくようアドバイスを受ける。また,掲示板の活用について意見を交換した。

|

|

11/17

|

柿原小へお礼のメール

|

・研究授業後の相互交流

|

・豊永小,柿原小へしおりと石を贈る。(子どもたちから)《メールを添付》

|

|

12/10

|

交歓学習会

(三庄小)

《会場地図は添付》

各校のポスターセッションによる交流(体育館)

|

・情報メディアを活用して進めた交流学習をさらに確かにするために,直接訪問による合同学習によって,地域の特色の理解を深める。

・作品の展示発表会を開催。

|

・初めてのオフラインミーティング。河原散策して特徴を理解する(河原で昼食を採る)

・開会行事の後,自己紹介ゲームやグループ作りのゲームを行う。もっともじもじするのかと思っていたが,子どもたちはどんどん活動に参加した。「たくさんサインをもらった。」といって得意顔の子どもがたくさんいた。

・会場内の一角にビニルテープで川を作り,吉野川の石と植物を置き,上流・中流・下流を比べるコーナーを作った。石も植物も当日豊永・柿原両校に運んでいただいた。

・体験コーナーとして,押し花作り,石に絵をかく,竹で工作の3コーナーを用意。 どの子も自分の好みで活動を選び,作品を作った。竹での工作では,下流校の担当教諭が特別講師をかって出て大いに盛り上がった。

|

|

1/

|

ビデオレターによる豊永小との交流

共同製作の仕上げ

|

・オフラインミーティングの反省点を整理し,交流を深める。

|

・豊永小より5年生作成のビデオレターが送られてきた(交流会の後なので,子どもたちの元気な様子を懐かしむ)。

・オフラインミーティングでの制作途中の作品を完成。

|

|

1/

|

ビデオレターの作成

|

・研究授業後の相互交流

|

・三庄小でも、ビデオを送ろうとの声があがる。

|

|

1/30

|

報告書作成編集会議(会場:岡山)

|

|

|

2)最初の段階での交流学習のテーマの選び方

最初に上流域校の豊永小とテーマの相談を行ったのは、初めてのTV会議であった。相談と言っても、こちらが調べようと思っていることを伝えて、協力をお願いするかたちになったので、必然的に、豊永小の子ども達は、本校のテーマに協力しなければならないと考えるようになったと思われる。

三庄小4年生42名に対して豊永小4年生10名では、同じテーマ数であると豊永小では、児童の調べ学習の負担が大きくなる。三庄小から一方的にお願いした後で「しまった」と反省したが、もう遅かった。しかし、少人数の上、複式学級という困難な状況にもかかわらず、豊永小が本校のテーマに沿うかたちで協力してもらうこととなった。自分達の重点テーマの他に、三庄小のために調べる担当児童を決めたり、複式学級の5年生をうまく参加させたりするなど、多岐にわたって支援を得るかたちになった。

10人でがんばってくれた豊永小の子ども達には、本当にたいへんな思いをさせてしまった。実際、オフラインミーティングで見せてもらった豊永小の発表展示物には、その苦労がうかがえて、正直に言えば、私自身が苦しかった。

当初は、4年生の子ども全員が、また全学習グループが、TV会議やインターネットなどで交流しなければならないという固定的な意識があったように思う。そこから、交流相手校にたいへんな無理をさせてしまうことに至った。三庄小では、これまでの「総合的な学習」の流れを交流学習でも発展的に生かしたいと思っていたので、学習テーマを「絞り込んでから」ということを思いもしなかった。

3)部分的なテーマによる交流学習でもよかった

冷静に考えると8つのテーマの中でも、比較的交流がしやすいテーマ、たとえば石や植物、魚などのグループに限って、部分的にでも交流を進めていくこともできたはずである。最初の交流は全員で行っても、途中からはグループごとのTV会議で交流をすることもできる。全員が同じテーマを追いかけなくても、「吉野川」という大きなテーマの中で、自校の「地域学習」にこだわらず、小テーマの、さらにそのまた一部でも、共同できる部分で学習を進めていくという方法もあった、と後になって思うばかりだ。実際に「石」や「生き物」、「植物」の交流は、次第に盛んになっていった。

途中(10月)から交流学習に参加した柿原小は、自分達が交流学習で探究する課題が「石」と決まっており、すでにフィールドワークも始まっていたので、三庄小もそれに合わせて、「石」の研究グループが主に交流を行った。

交流テーマの選び方だけに注目すれば、柿原小は、三庄小にそっと寄り添った感じ、豊永小は三庄が無理やり横へひっぱってきてくっつかせた感じだろうか。

今回の交流学習では、三庄小が先走り、テーマを絞り込まず、「吉野川」のさまざまな姿を調べることとなった。

交歓学習会での展示物などを見てみると、各校でいろいろなことがらを調べて展示しているのは、見る側の児童や指導者にとってもたいへん興味深いものであった。テーマをもう少し絞り込めば、発表会の役割や展開も変わってくるだろう。

1)与え合った影響

三庄小の報告では、上流の豊永小と交流テーマの相談をしたTV会議で、中流域の三庄小のテーマを押し付けたことになり申し訳ないという記述がある。そういった受け取り方もあるかもしれないが、これらは、豊永小の学習活動へのヒントに当然なったであろうし、豊永小の地域学習に生かし、研究する過程でテーマを追加したり、修正したりすることに生かされている。

豊永小の4年生が、これだけの学習課題が立てられたということは、これまでの地域学習の積み上げや、教師からの適切な助言や指導も加わったことよることは、容易に想像できる。豊永小からの報告には、学習が進むにしたがって、複数の児童が参加するグループが、テーマを細分化したり、焦点化したりしていったという記述があるが、納得できる。水質調査をしてみたり、実際に地域に出て聞き取り調査をして行くうちに、テーマが細分化したり、逆に統合していくことも、容易に想像できることである。

しかし、中流の三庄小とのEメールやTV会議での交流が、修正テーマを生み出す上で、最大のインパクトになったであろうことは、間違いない。同じ吉野川の中流域で、4倍以上の人数をもつ学級の取り組みが、上流域の小規模学校の児童に影響するのは当然である。これまでの総合的学習などでは、テーマ設定と修正の時期に、こうした学校間交流、しかも同一素材での交流が大きく影響するということがあまり見られなかった。

2)新しい気づき

交流学習により修正した豊永小の9つのテーマを見てみると、橋とか水害といった「吉野川・四国三郎」への人々の戦いや工夫が、新しく登場してくる。これは吉野川の探究には、欠かせない課題である。しかし最初に立てた課題も大半は継続されている。中流域の学校に押し込まれて、テーマの大半が変更というようなことはない。逆に中流域や下流域の学校に、この上流域校のテーマが、有形無形の影響を与えていることも想像できる。このことを採っても、同一河川での共同学習の意義はあったといえる。

柿原小は、同一河川内流域校の交流学習に約1か月遅れて参加した。すでに上流域2校の間では、2回のTV会議システムによる交流が進展していた。今回の学習テーマは、他の2校に比べて参加が遅れたこともあり、TV会議でのテーマの相談やすり合わせはなかった。オンラインによるテーマのすり合わせも後半の段階となった。

そこで4年生が進めていた地域学習のテーマ「ふるさと柿原エコロジー」と合致する部分で、交流学習に参加しようという立場だった。言いかえると社会科での地域学習を入り口に、そこから総合的な学習にも理科にもつなぎ、他の地域との交流で深めて行こうという姿勢である。

「同一河川」の研究でも、テーマ設定にこうした「ずれ」が出るのは、かえって望ましい。結果的には「吉野川の水はどこへ」、「吉野川の石」、「洪水」という3テーマを他の学校との共通テーマに、「わき水」、「浄化センター」を独自のテーマにした点に教師の判断と指導がある。

3)学習テーマの変更と学びの過程

それぞれの学校で独自のテーマをもってスタートした学習が、交流学習においては、共通するテーマを中心に展開するのは当然として、個々の児童の中には途中でテーマを変更したケースがあった。

最初のテーマをなぜ変更するのか。相手校の児童と交流してみて、自ら変更を希望したのか、新しい情報を受けたり、人間関係が生まれたりしたことで、テーマの変更を思い立ったのか、それとも他地域の見学や見聞でなどで、今まで持っていたイメージとの違いを感じたからなのか。

ともかくこのようなテーマ変更や修正のいきさつ、プロセスを詳しく記録し、ファイルしておきたい。これが「学びの過程」そのものであり、「総合的な学習」の最も大切なポイントである。

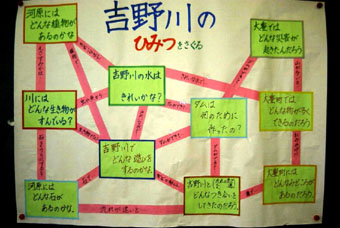

なお、具体的な学習の展開やまとめ、その過程での教師の指導や支援については詳細に記録する紙数がないのが残念である。豊永小で、各テーマ同士の関連と交流を図り、自分の調べ学習と他グループの調べ学習の関連を自覚するために「テーマ関連表」を作成し、パソコン教室に掲示したことは、極めて大事な指導である。学習が進むに連れて、子ども達の研究も専門化し、視野が狭くなり、他のグループとの共通点や関連が見えなくなる。絶えず横の比較、関連性の意識を持たす上で、有効な手段であった。

1)TV会議システム「フェニックスミニ」

今回の交流学習でフェニックスミニの使いやすさにはたいへん驚いた。実際のところ、私はインターネットを使ったTV会議システムは操作したことがない。難しいという先入観があったからだ。しかし、フェニックスミニは、ボタンひとつで相手をコールでき、会議を開始できる。操作が簡単といっても、教室の多人数に対応するためにマイクをつないだり、大型TVに映したりとなると、音声の質のよしあしに問題が生じて、私では対応しかね、結局は詳しい同僚の手を借りなければならなかった。

何と言っても、出たがり、写りたがりの現代の子どもである。TV会議には大喜びだった。最初はTV会議の意味や目的など関係なく、自分がTVに映り、知らない子と友だちになれるのがうれしかったようである。第1回目、2回目は顔合わせやテーマの紹介など全員でTV会議に臨んだ。しかし、人数が多いと自分の出番もなかなか回ってこないし、自分のグループの研究テーマとはまったく関係のないことを聞かされる時間のほうが長くなる。時間的に能率が悪い。

TV会議を実施してみて両校が反省した点

(a)児童のコミュニケーション能力が絶対的に足りない。日常の授業を通してじっくりと指導していく必要がある。

(b)一方的な発表が多くて会議の体裁になっていない。時間はかかっても、会議や発表の場面で一応の主従を決め、1グループのテーマ発表が終わった後、「相手校にお願いしたいこと」を伝える。この中では即答できる質問を除いて、回答は後ほどメールやホームページ、FAXなどで連絡し合うことを徹底するようにする。適宜、先生が介入してよいとする。

(c)児童が調べ学習で得た情報を伝えるだけのメディアになっていた。TV会議の中でお互いの気持ちを乗せた言葉が少なかった。子どもなりの言葉で「ぜひ教えてください・・・」とか、気持ちのこもった交流までには至らなかった。

授業研究会での意見交換

(a)TV会議は、当事者の気持ちを伝えるものである。互いにうちとけ会える工夫がほしい。

(b)司会は必ずしも子どもでなくてよい。4年生の段階では教師が司会をして、どちら側が発言するかを振り分けるのもよいのではないか。

(c)相手校に児童の発言内容がうまく伝わったか確かめてみると、発表のしかたよしあしがわかり、次回交流学習の際の参考になる。

(d)今後の交流としては、ビデオレターや手紙もひとつの方法として加えたらどうか。一番よい交流は、直接会って一緒に遊んだりすること。近距離なので会えるのではないか。(教諭が相互に訪問してもよい。この意見は、後に「交歓学習会」の名で実現する。)

(e)今回のような全員でのTV会議ではなく、グループどうしの気軽な会議などにも適宜利用してみたらどうか。毎週、曜日を決めてみたらどうか。

|

そこで3回目以降はグループごとのTV会議に切り替えてみた。時間を区切りグループを入れ替えながらTV会議を行った。その結果、子ども達は自分達の聞きたいこと、伝えたいことのみを交換することができた。このようにすると、自然とTV会議による交流が続けられるグループと、内容的にTV会議を継続していくのに無理のあるグループとがはっきりとしてきた。このことで交流学習や共同学習を続けていけるグループも絞ることもできた。「交流」という面では、もちろん全員の歩調を合わせて友だちとして仲よく交流していきたい。

(写真説明)TV画面の上にあるのがビデオカメラ。児童は、相手校からの映像を見ながら話し掛けることができる。

2)Eメールとメーリングリスト

メーリングリストは、担当者同士の連絡や交流に予想以上の威力を発揮した。毎日のように交流についての意見や環境整備の状況報告が行われた。送った情報はそのまま記録として残るので、たいへん重宝している。しかし、Eメール独特の短い問答では、意思が十分伝わっていないケースもあったので、大切なことについてはEメール以外の他の方法で補足・補完しておく必要がある。

子ども達のEメール活用については4年生では、文字入力がローマ字の習得と関係があり、必ずしも全員が「すらすら」という段階ではない。短い文章を入力するにもかなりの時間がかかる。したがって活発に利用というわけにはいかなかったが、子ども達の中にはすでに上達している子もいるので、Eメールで交流したいという意識は高まっている。実際、吉野川の石を調べていた子ども達は、石を送ってもらった柿原小の子ども達にメールを発信し、その返事が来ることを心待ちにしていた。

ローマ字入力のリテラシーとEメールのエチケットをしっかりと身につけさせておけば、必要なときに自分でキーボードを打って交流できる子どもも育てられるはずである。

3)電話とファクス

Eメールは送っておいてもすぐには見てもらえない場合がある。しかし、電話やファクスは用件が相手にすぐに伝わる場合が多い。そこで今回も、その日のうちにどうしても伝えなくてはいけないことや急な用件には、電話やファクスを用いた。

ただし、電話はメモでも残しておかないと記録が取れないし、ファクスでは記録は残るが少々送る手間がかかるのと、送る情報量に限度がある。そこで今回は、「今日のTV会議の内容変更や確認」などのような急用以外には使わないように配慮した。

4)インターネットとホームページ

「調べる学習」についてはインターネット上のホームページなどを使って「調べ学習」を進めていった。ただし、交流学習の面では、インターネットの活用は十分できているとはいえない。ただ、豊永小・柿原小のホームページ(注:非公開ホームページ)は、子ども達も見て学校の様子を自分達の学校と比べたり、意見を言ったりと楽しく活用した。また、柿原小ホームページには、吉野川に石についてのページがあり、子ども達は画像などを見て自分達の調べている石や形態と比べ、いろいろな考えを持った。各校のホームページには、それぞれ「メールを送ってください」という表示がある。これが、柿原小の子ども達にEメールを送るきっかけにもなっている。

ホームページを使っての交流は、教師の側の準備が不十分で、活発にできなかったことはたいへん反省している。

5)イントラバケッツ

「イントラバケッツ」は、三庄小での「調べ学習」でいつもまとめとして使っているソフトウェアである。4年生も1学期から学習のまとめとして、またプレゼンテーションの手段としても使っているので、今回も抵抗はなかった。また各グループの紹介を顔写真入りで作り、豊永小に送った。これを3校のみが見られるホームページに載せるとまたよかったようにも思う。

6)ビデオレター

交流が始まってすぐ、本校の教諭が豊永小へメディア環境の視察にいくことが急に決まった。さあ、ここからが交流の始まりと、当日の朝、すぐに計画をして簡単なビデオレターを作成、届けていただいた。学校と子ども達の顔を撮影した簡単なものだったが、案外と手間はかかる。しかし、子ども達はビデオに映る、ビデオを映すとなると、交流学習をやりたくてたまらないといったようだった。オフラインミーティングの後、豊永小から5年生が撮ってくれた学校紹介ビデオレターをいただいた。一度会っている友だちなので、4年生の顔が出てくると大歓声。もう何年もつき合っている友だちのように、親しみを込めた声を画面に呼びかけていた。

後になって思うことだが、お互いのメディアの環境が揃う10月まで、少々めんどうくさくてもビデオレターの交換を始めていたらよかったと反省している。ビデオは、その場ですぐ答えが返ってくるものではないが、撮り直しがきくし、習慣でついピースの手サインが出るなど、子ども達のありのままの姿が出るメディアではないかと思う。その点でもっと利用する価値があった。

1)パソコン

子ども達には、国語の学習(ローマ字)を兼ねて、ローマ字入力を習得させた。教科書の文や自分が書いた作文を入力させ、推敲させたりするのに利用した。しかし、まだ半数ほどの児童がローマ字表を見ないと入力できない状態である。自由に交流ができる技能水準に達するには、もう少し時間数を確保したりするなどして習熟を図る必要がある。

2)TV会議システム

(写真説明)児童がカメラ前に移動して交信する

今回のプロジェクトに対応するために整備されたTV会議システムは、指導者も児童もはじめて触れるものであり、その特性を感じながらの利用であった。TV会議システムは、今回の研究開発プロジェクトでパソコン室に臨時ISDN回線を引き設置することになった。しかし、設置の時期が遅れ、TV会議を使った交流の開始は大幅に遅れた。

はじめて画面に相手の顔が映ったときにはまず驚いていた。驚きの次に見られたのが恥ずかしさであった。本校は山間地域にあるため、学校もクラスも児童数は都市部に比べて極端に少なく、大勢の同年生と話すことは、初めての経験だった。

使い勝手については、児童10名といえどもフェニックスミニの画面サイズでは、全員が同時に見ることはできず、音声も聞くことはできなかった。このため、大型TV画面に拡大して表示させたり、音声をみんなで聞くことができるようにアンプやスピーカなどの機器を接続したりしていった。

それでも交流の初期段階では、音声がうまく伝わらず聞き取りづらい状態であったが、試行錯誤し接続方法などを改善していった。それと同じように子ども達もTV会議やシステムに慣れ、自分から話をできるようになっていた。

3)インターネット・Eメール

インターネットの閲覧やEメールについては、児童がパソコン室から利用できない状態であった。教育委員会の計画では11月にISDN接続と校内LANを整備する計画であったが、行政と交渉して設置時期を早め、TV会議システム設置とほぼ同時に工事が完了した。インターネットのWeb閲覧はできるようになったが、Eメールのほうは設定がうまくいかず、利用できるようになったのは、1月であった。その後、急速にEメールの活用が増え、毎日のように交流相手校にメールを出し合うようになった。

4)デジタルカメラ

デジタルカメラの利用も、できるだけ児童にさせるようにしたが、画像の取り出しや加工などは教師が行った。

5)まとめ学習とメディア

ソフトについては、文書入力には一太郎7を利用した。また、魚や虫などの調べ学習には、マルチメディア図鑑 6本を利用して進めていった。今回の交流学習プロジェクトにおいては、時期が限られており、パソコンやTV会議に習熟させながら、また機器を整備しながら進めていった。しかし、メディアへの習熟が、交流学習の進度に追いつかず、学習のまとめに際しては、模造紙に手書きでまとめていく方法を採らざるを得なかった。また、それに使う画像や写真の撮影も対象地域が広く、子どもが実地に行けない場所については教師が代行して撮影した。

結果的には、子ども達にとって、このまとめの方法がわかりやすかったようだ。まとめていることの全体が児童にも見渡せることではないかと感じた。また、児童が使いやすいソフトウェアの整備が、本校ではなされていないこともひとつの要因であろう。三庄・柿原両小学校が活用している「イントラバケッツ」の整備を検討しているところである。

1)パソコン

新しいコンピュータに入れ替えて1年であるが、現在の4年生の子ども達は、昨年が入れ替え期であったことも影響して、キーボードを使った作業はあまり経験していなかったが、今回の学習では調べたことをまとめて発表する手段として全面的にコンピュータを使うようにした。

その結果、今回の学習を通じて基本的な操作スキルが向上したといえる。手描きでは絵や図で表すことが苦手な子ども達も、パソコンでは比較的思いどおりの表現ができていた。また入力作業に時間がかかったにも関わらず、子ども達の意欲や興味がとぎれることはなかったようである。

また、5年生が同じ時期に別の学習で4年生と同じ施設を調べていた。集めてきた画像をお互いに交換して利用したり、分担して調べたことを共通のホームページ画面にまとめたりする作業や、手描きの絵をスキャナでデジタル化して加工する作業を通して、コンピュータを使えば、それぞれが個別に集めた情報を共有できることや、自分のまとめと友だちのまとめを結合させることができることなどに気づくことができた。

2)デジタルカメラ

今回の交流学習で一番活用したメディアはデジタルカメラであった。施設の見学やグループでの取材には、ほとんどのグループがデジタルカメラを使用した。デジタルカメラを使うのは初めての経験であったにも関わらず、画像をうまく使って自分達の調べたことを表現できるようになった。デジタルカメラは、1回の見学や取材につき100枚近くの画像を記録できるので、コストを気にせずにたくさん画像を集めることができた。そして、その中から自分に必要な画像を選んで説明を加えてまとめるという作業は、情報活用能力を育てることにつながると考えられる。

3)インターネット

図書室に石の図鑑がなかったために、石を調べるグループはインターネットを利用して、採取した石の判別に役立て、もっとくわしい情報を得ようと試みた。専門的な内容が多くて子ども達は結果的には苦労していたが、インターネット上にはたくさんの情報があることを知ることができた。

学習のまとめは、インターネットを利用して交流校と情報交換できることと、今後の学習に活用し、他学年の学習とも関連させること念頭に置いて、ホームページ用のHTML形式でまとめさせた。そのためのソフトとして「イントラバケッツ」を使った。手描きの絵や図もスキャナーを使ってページに取り込んだ。

各グループが作った数枚のページを、教師がテーマ別に組み合わせて、学習ホームページ「ふるさと柿原エコロジー」にまとめた。交流校への公開と校内での公開を予定している。また、校内の成果発表会でもそのページを液晶プロジェクタで映しながら発表した。

いずれのメディアの利用も、子ども達にとって初めての作業であったが、短期間のうちにコンピュータリテラシーが向上していったのは予想以上であった。うまくできるようになった子どもが、友だちに操作を教えている場面もよく見られた。

しかし、スケッチしてきて、本で調べて手書きでまとめるという作業にくらべて、コンピュータを中心にしたまとめ方は、出来映えの割には深まっていないのではという心配もあった。そこで今回は、フィールドワークのワークシート、取材ノート、感想などは手書きさせ、各自の学習ファイルに綴じていくようにした。

交流という面では、今回は調べたことをホームページにまとめて他校の友だちに見てもらうという一方的なことしかできなかった。しかし、遠く離れた複数の学校に自校内と同じ情報を同時に公開できるのは、インターネット上のホームページ以外には考えられない。距離と時間を克服する交流学習を進めるにはインターネットは不可欠である。また、デジタルカメラやスキャナなどのデジタルデータを扱う道具をそろえることは最低条件といえる。

4)Eメール、メーリングリスト

Eメール、メーリングリストは、教師間の連絡調整や資料の送受に非常に役に立った。週単位の計画の調整であれば、Eメールによる連絡で十分である。反面、返信に時間的な遅れがあるので、重要事項や急ぎの連絡には限界があるのは当然である。

子ども達は三庄小から送られてきたEメールや画像、豊永小からのビデオレターには大きな関心を示し、自分達も発信したいという希望が多かった。

現在の本校のシステムでは学級ごと、あるいはコンピュータごとにEメールを送受信することができない。交流校へ向けて子ども達がグループごとに自由にEメールを出せるような場を与えることができなかった。その結果、上流域校・中流域校との真の双方向での情報のやりとりはオフラインミーティングの時に初めて実現したといえる。

送受信に時間的な制約を受けないで、しかも迅速に情報を伝達する手段としてメールを自由に使える環境を整備することが必要である。

また、本校は情報教育のチームティーチングを実施しているが、今回のように情報メディアをフル活用する学習の場合、単独の指導ではかなり負担であったにちがいない。子ども達のスキルが向上するまでは複数人による指導体制は不可欠である。

交流学習参加3校のいずれかの学校に、3校の児童が集まって、グループで研究してきたことを発表する場を設けてはどうかという話が、5回のTV会議による交流学習を終えた時点で、指導者の間で自然に起きてきた。学習会の目的や内容は、教師間で早くから意思統一されたが、日時や場所となると越えなければならないハードルの数は多かった。移動時間、交流学習に用意できる時間、100人以上が活動できるスペースの有無などを勘案して、共同学習の中心校でもある三庄小に集まることとなった。

2)調べ学習展示会・体験しよう

体育館の全フロアを利用してのフェアー形式の発表展示会にしたのは、もちろん時間を節約するためでもあるが、これまでのような聞き手を縛り付けた発表ではなく、聞き手も体験し、いっしょに楽しめる発表会にしたかったからである。楽しんでもらうという点では成功かもしれない。以下に、当日の模様を写真で紹介する。

開会行事の後、自己紹介ゲームやグループ作りのゲームを行う。初対面とは思えないほどに、子ども達はどんどん活動に参加した。「たくさんサインをもらった。」といって得意顔の子どもがたくさんいた。

(写真説明)最初の自己紹介。研究グループ単位で、全員の前に立った。

(写真説明)それぞれの学校でそれぞれのやり方でまとめた研究発表を、会場に持ち込み、展示会を行った。発表時間には、担当者が立ち会い質問などに応対した。中には自分のグループの発表を見てもらおうと呼び込みを始める子どももいた。

パソコンに取り込んだ写真や文による発表。(柿原小コーナー)

標本や実物を前にしたパネルによる発表。(三庄小コーナー)

壁に貼るポスター形式の図解による発表。(柿原小コーナー)

模造紙を貼り合わせた用紙による発表。(豊永小コーナー)

(写真説明)会場内の一角にビニルテープで川を作り、吉野川の石と植物を置き、上流域・中流域・下流域を比べるコーナーを作った。上流・下流の石や植物は当日、豊永小・柿原小両校の児童が運んだものである。

(写真説明)体験コーナーとして「押し花作り」、「石に絵をかく」、「竹で工作」の3コーナーを用意した。どの子も自分の好みで活動を選び、作品を作った。「竹で工作」では、下流域校のO教諭が特別講師をかってでて、大いに盛り上がった。写真はカタツムリのマスコットつくり。皆、自分の作ったものを大切に持ち帰った。

1)三庄小学校からの感想

この時期(12月10日)に吉野川の川原で、弁当を食べられるだろうか。計画を立てている段階から不安はたくさんあった。しかし、当日は晴天。小春日和の暖かさに天まで味方してくれたと喜んだ。

<調べ学習展示会>

念願のオフラインミーティングは、調べたことの発表会としてフェアー形式の展示会で行った。プレゼンテーション中心の発表会にすると、聞く側はじっと座って聞かされることになる。今日、初めて出会うことを考えると、それは少々厳しい。また100名近い者が発表するとどれだけ時間がかかることか。それで体験型の発表会をと思い、今回の展示会を企画した。3校は自分達の調べたことを、思い思いの方法でまとめ持ち込んだ。同じようなテーマでもいろいろな発表形態があるのがおもしろい。子ども達は呼び込みをしながら発表し、興味を持って見てまわった

。一部の子ども達から、まとめている内容に賞賛の声をもらって、三庄小の子どもも得意げだった。

吉野川の上流域、中流域、下流域のコーナーでは重い石をたくさん運んでいただき、川の様子がよくわかるように仕上がった。また、豊永小からは石の様子を撮ったビデオを持参していただき、なお上流域の様子がよくわかった。映像の力と実物の力はすごい。

「体験しよう」のコーナーでは十分な時間がなく途中で打ち切ったが、一生懸命取り組んでいる子ども達の姿が目についた。時間に無理があったが、実施してよかったと思った。また、準備が不十分だった「竹で作ろう」の工作では、柿原小のO教諭に助けていただき本当に助かった。子ども達は、自分が作ったものを大切に持ち帰ってくれた。

<昼食:吉野川川原>

今回の最大の目的……中流域の川原を体験してもらうねらいは、天候に恵まれ、大成功だった。豊永小の子ども達を引率して川原へ歩いていく途中、子ども達から「こんなにたくさんの竹は初めて見る」との声。企画した者にとってはうれしい限りだ。

川原に着くと昼食。それぞれがお目当ての子に声をかけ、弁当を広げている。こういうときはどうやら女子のほうに適応力があるようで、比較的多くの友だちを集めていた。しかし男子の中にも、豊永小の3人の友だちをひとりで引き受けていた元気者もいた。

あまりの暖かさに、確かに禁止はしなかったが、しっかりと水の中に入り水遊びをした子ども達がいた。これも3校の子が仲よくである。いい思い出になっただろう。

<共同制作>

午後の活動は、川原で遊んできたことを絵に表すことである。3校の子ども達が入り交じっての活動となったので、場所的にも時間的にも無理があった。仕上げは3校で順番に回して行うということで、現在(1月)本校がこのときの様子を思い出しながら楽しく仕上げている。最後に3校の代表が「兄弟のようになって吉野川を守ろう」と共同声明を発表した。それぞれの思い出を胸に帰路についた。

<児童の感想文の例>

豊永小と柿原小と友だちになったよ A.F

「 わたしは、豊永小と柿原小と少ないけど友だちになりました。いっしょに勉強したり、おべんとうを食べたり、川にむかって石をなげたり楽しい1日でした。もっともっと、調べてテレビかいぎをしたり、行ったりしてどんどん深く調べて、柿原小と豊永小と発表したいです。みんなと会うのはドキドキしてきんちょうしました。次会うときはゆっくりと発表したいです。初めて会ったときは心ぞうがとびでそうにきんちょうしました。わたしはちょっとケンカしてしまうんじゃないかとしんぱいでもありました。次、テレビかいぎがあるときまでに、しっかり調べてはずかしくないくらいにせつめいもできるようにがんばりたいです。」

豊永と柿原…思い出学習 S.O

「 お別れのとき、ちょっとさびしかった、けどまたいつか会えるのでだいじょうぶ! こんどは三庄の方から行くかもしれませんのでよろしく。私は、吉野川は3つの小学校を出会わせた川、これからも守ってみたいと思います。」

豊永小・柿原小との交流学習 C.K

「 朝の10時頃豊永・柿原小学校の子が来てくれた。豊永小の子は何回かテレビ会ぎをしているので、知ってる子が多かったけど、柿原の子とは初めて会うのでドキドキしていた。柿原の子は私たちより多い48人で、豊永の子は私たちより少ない10人。だけど私たちより、豊永の子の方が調べた量が多いかも……。って思うくらい、感心してしまった。私は橋などを調べていたが、豊永の子も橋を調べくれていたので、豊永の上流の橋がどんな様子かよくわかった。その後、吉野川へおべん当を食べに行った。柿原の子といっしょにおべん当を食べた。石で橋を作った。水にぬれてくつがびしょびしょになった。でも、みんなといっしょに遊べてうれしかった。」

2)豊永小学校からの感想

<出発までの児童>

12月10日、8時20分玄関前へ集合。4年生10名がそろって参加できた。同じクラスの5年生は見送り役に。5年生の4人は、今回は留守番。8・9日と社会科の学習(「情報の発信者として」との関わり)で、豊永小や校区の紹介ビデオを意欲的に収録した。カメラもナレーションも出演者もすべて5年生4人で。おみやげは「三庄小学校近くの川原の石でいい。」という。4年生が学習している内容を完全に理解しているようだ。4・5年生の複式学級でよかったと改めて思うと同時に、こんな機会があれば、次回は5年生もぜひ連れていってやりたい。

学校近くのKストアで、豊永の特産物を入れた「特製弁当」を受け取り、積み込む。Kストアは校区で最大のスーパーマーケットであり、児童の保護者も数名が勤務している。できあがった弁当には、中身の説明と「しっかり勉強してきてね」というメモ書きが添えられていた。「アユを開いた物のフライ、ゼンマイを煮込んだ物、・・・」。このメモをバスの中で読むと、子ども達はちょっといやな顔。校区の特産物は、山間部のため山菜が中心で、どちらかと言えば年輩好みで、子ども達にとっては好みではない。でも無理な注文をしたのに、「子ども達の食べやすい内容を」と何かと苦心していただいたKストアの方々に感謝する。

<行程>

国道を吉野川沿いに下流へ走る。途中、話に聞いた竹の量と背の高さに子ども達は圧倒される。約1時間で三庄小近くに到着。下流域校の柿原小の児童も、ほぼ同時に到着。

今回利用したバスは4年生の保護者が経営する観光会社のバスである。教師を含め11名が30人乗りのバスで移動した。しかし、座席にほとんど余裕がない。それは今回のオフラインミーティングのために作成した資料や収集したものをたくさん積み込んだためである。

石などの重い荷物の積み込みは5年生に手伝ってもらったが、下ろすのにひと苦労する。駐車場から三庄小までは約100m。「どうやって運ぼう」と悩んでいるところへ、三庄小の教頭先生が出迎えにきてくださる。自家用車で体育館まで運んでいただき、子どもの言葉では「まるでスーパーマン!」。

<交歓会会場>

参加3校の4年生児童が集まると、その人数はちょうど100名である。三庄小の「歓迎の言葉」の後、本校代表のYさんの挨拶。担任から見て今回の吉野川の学習でいちばん成長したYさん。本校以外で90名の同級生や先生方を前にしても、マイクを持って堂々と自分で考えた挨拶を述べた。彼女を代表にしてよかったと思う。

「名刺交換ゲームなどで仲よしになろう」は、三庄小T教諭の発案。Yさんは三庄小のSさんにつきまとわれやや困惑。TV会議のときから気に入られていたそうだ。Yくんは相変わらず堂々とした態度である。他の子はなかなか学校間の壁を破れない様子。

特にこれまで交流が一度もなかった柿原小の子どもとは、なかなかうちとけられないようだ。

<「調べ学習」展示会と「体験しよう」>

順に時間をとってワークショップ的に互いに質問しあった活動では、プロジェクトの研究委員から「10名の少人数なのに展示を意識してよくまとまっている。」との言葉をいただいた。これも昨年から自由研究で指導していただいた本校校長先生に感謝する。

その後、押し花、竹細工、石の絵付けに分かれて自由活動。おもに女子が「押し花づくり」、男子が「石の絵付け」に分かれて活動。次第にうちとけていく。

<昼食:吉野川川原>

歩いて約20分の川原に移動して昼食をとる。途中にTV会議で知った「かんどり舟」がたくさん目についた。同じ「見る」でも、「画面を通して見る」と「実際に見る」とでは大違いである。一番の違いは「現物にさわれる」ということである。

川原で見た、低い石橋(増水時には、水面下に沈んでしまう)は、三庄小のT教諭の説明によると、徳島では「潜水橋」、高知では「沈下橋」というそうだ。言葉の違いも実感する。

昼食は自由にグループでとる。豊永の子ども達もグループに分かれ、他校の子ども達と一緒に食事をとる。特製弁当の中身の説明をさせる。昼食後、本校男子の3人は川の中へ。12月なのでかなり冷たいと思うが、豊永付近では吉野川本流にはあまり近寄れないため、珍しいのかお構いなしに入っていく。タオルを持たせてよかった。

川原の様子について、Hくん、Fさんの感想によれば、「石が小さい。竹がすごい。今度は豊永の川原へ来てもらって、一緒に石や葦でかくれんぼをしたい」とのことである。

<共同制作と閉会行事>

午後は、協議の間に共同製作。後日回覧して仕上げるとのこと。詳しい内容や活動の様子は不明である。

閉会行事は、本校からはHくんが代表で3校合同による挨拶。かなり緊張していたが「3兄弟校になれたら」という言葉は貴重なものである。ほんとうにこうなれたらいいなあと改めて感じる。

帰りは、三庄小みんなが見送ってくれた。すっかり友だちになっていた。バスの中でもみんな元気。今日一日がすてきな日だったと確信。そして「いくらメディアが発達しても、人と人とのつながりは直接会うことが一番。」この思いにも確信を得た。

3)柿原小学校からの感想

ホームページ以外のメディアを使った交流や情報交換が十分でなかった本校の場合、オフラインミーティングの開催は非常に大きな意味があった。

学校を訪問し、他校の子ども達と一緒に学習活動をするのは初めての経験であり、数日前から楽しみにしていた。交流学習は今までの学習とは違うという新鮮な意欲をかきたてていた。

<比較による収穫>

オフラインミーティングの第一の収穫は、初めて豊永小と三庄小の友だちといっしょに、同じテーマで学習していることが実感できたことがあげられる。4年生の子ども達にとって、自分の身の回りのことを認識するのが精一杯で、なかなか校区の環境と自分の生活の関係を考えることも難しかった。しかし実際に顔を見て、話をすることで、同じ吉野川流域の上流に住む友達の存在を確かめ、今までよりグローバルな視点で物事を考えるきっかけができたと考えられる。また、共通のテーマで自分達が校区で調べたことと、他校が調べていることを比べることで、自分達の調べていたことがよりはっきりしてきたこと。そして、帰校後にこれからどんなことを調べればよいのかを、自分達で考えることができたことも大きな成果であった。また教師の側も、各校のまとめ方からうかがえる子ども達の意識の流れを参考にして、今後どのように本校の学習を発展させていけばよいかという方向性がはっきりしてきたといえる。

これらのことから、メディアの世界でのみ交流を進めるのではなく、現実に会って話をするオフラインミーティングを開催することは、交流学習において必要なことであるといえる。このことは、当日のできごとを書いた児童の感想文が簡潔に示している。

<児童の感想文1>

「 ぼくは、三しょう小学校に行って勉強をしました。はじめに、Y君が三しょう小学校ととよなが小学校のみんなにあいさつをしました。そして交流学習でなかよくなるためにゲームをやりました。その次に発表をしました。ぼくは三しょうの人に用水のことを聞きました。聞いたからけっこう用水のことがわかりました。三しょうの方は「南岸用水」を使っています。柿原は板名用水と北岸用水を使っています。ぼくは三しょうの方も板名用水と北岸用水を使っているのかと思っていました。でも三しょうの方は南岸用水を使っていました。」

<児童の感想文2>

「 交流学習に行って調べたことをおたがいに発表しました。私は石の事を調べていたので「石のコーナー」を見ました。三しょう小学校の方は10㎝~15㎝ぐらいの石があるそうです。わたしは柿原小学校の方より少し大きいなあと思いました。とよなが小学校の方はとてもでかい石がありました。持ってみるとすごく重いので力がいりました。とがった角がついた石、大きな石、柿原にはないような石がたくさんありました。上流・中流・下流と順番にならべていると、大きさや形のちがいがよくわかりました。三しょうの子は、とてもめずらしい石が吉野川にもあると書いていました。いろいろ調べるのも楽しかったけどみんなといっしょに勉強できたのが一番楽しかったです。」

1)豊永小学校

3学期が始まって早々、豊永小はビデオレターを製作、三庄小、柿原小のお友だちに送った。複式学級の5年生が豊永小を案内する学校紹介である。

また交歓学習会で完成し切れなかった「共同制作」が、回覧されてきたので、床に広げてみんなで書き込んだ。

(写真説明)大きな紙に川原での自分の姿を描いている。

仕上がれば、ちょうど100人の子ども達の交流のシンボルになる。

2)三庄小学校

オフラインミーティングでは、制作途中になった作品を完成。豊永小からのビデオを見る。のびのびとしたおしゃべりに子ども達のユニークな発想がうかがわれ、楽しく見せていただいた。こちらも送ろうという声が高まっている。

3学期に入ってからは全員にEメールの送受信について学習させ、自分達だけでEメールのやりとりができるようにさせた。最近は休み時間にEメールをチェックして返事を出す子が多くなった。毎日のようにEメールをやりとりしている子もいるようだ。子どもの日記にもメールのやりとりの様子も書かれるようになった。

<Eメールの例1>

「柿原小学校の四年生!

T君・N君・K君・N君・Y君・K君・T君・石を送ってくれてありがとう。

どれもここらにはない石でとてもめずらしいのでびっくりしたよ!みんながすごいな-と言ったよ。三庄小学校からも石を送るね。柿原小学校のほうではとってもめずらしいと思うよ!楽しみにしてね!!ところでこの石はどこでひらったの?

私たちは【僕たち】は,石のことについて調べています。

【1】石の色・形・つぶ・はだざわり・大きさ・を調べたよ。

【2】石の結晶を調べた!

調べるのはとってもたいへんだったよ!!調べたことのくわしいことは,まとめてホームページにのせます!柿原小学校は,どんなことを調べたのかな?

もし,青い石やめずらしい石があれば送ってください!お願いしま-す。

三庄小学校四年生「石のグル-プ」より!!

T・U・M・F・M・K(氏名)!!!」

<日記の例:S子(三庄小)>

(豊永小の友だちに、自分が飼っているハムスターの名前を考えてもらったことについて書いている。)

「今日、Fちゃん(豊永小)からEメールがとどいたよ。見てみるとハムスターの名前を書いてくれていた。ひとつは「タレちゃん」とつけてくれていた。ふたつめは「しーちゃん」だ。すぐに「タレちゃん」にしたよ、というEメールを送ったよ。」

Eメールのやりとりから文通に発展した子もおり、何通か手紙が学校にも届いている。しかし、Eメールも使えば使うほど問題もまた出てくる。慣れてくるほどにEメールの文面に使われていることばが乱暴になったり、ふざけて他人の名をかたってEメールを送ったりするなど、ネチケット上の問題も発生した。これについては、ただちに両校の担当者がEメールで情報を交換し、本人に指導を行った。これまでの交流があったからこそ、このような問題にもすぐ対処できたと考えられる。

3)柿原小学校からの感想

Yさんは例のSさんからもらった手紙を披露。「Yちゃんってかわいいね」の文字に少し照れていた。Tさんもファンがついた様子。帰りのバスの中で会話をしていたTさんの「なんか自分の言葉が変」という言葉が印象的だった。徳島弁が混ざってしまったのである。「環境が人間を育て変える。」これは間違いないようだ。

この後、全体での交流は実現していないが、個人的には年賀状を通じての交流があった。柿原小学校の児童との交流はメールが使えるようになってから始めていきたいと思う。