3.4 瀬田小学校における校内LANの構築とその利用

大津市立瀬田小学校 石原 一彦

3.4.1 情報環境の整備

(1) はじめに

大津市立瀬田小学校は琵琶湖の南東部、「瀬田の唐橋」にほど近いところにあって、児童数約600名、学級数各学年3クラスのごく普通の公立小学校である。6年ほど前のNECマシン(486-25でwin3.1が稼動している)が3台と、旧式のレーザープリンターが1台ある。

99年の4月にこの瀬田小学校に異動になり、情報教育の担当になった。そこで、“1年間で情報環境の構築を行うこと”を目標に、校内の合意を形成しながら、私物パソコンの持ち込みや手作業での校内LANの構築など、できるところから情報環境の整備を始めていった。今までネットワークで知り合った方から親身な助言や援助をいただいて、ようやく校内LANの整備を行うことができた。以下、簡単にその経過を紹介する。

(2) 校内LAN構築の軌跡

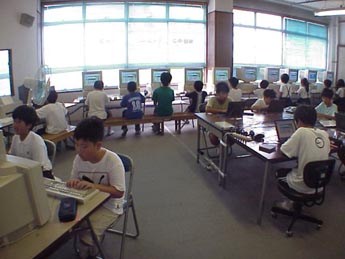

瀬田小学校はかつて児童数が1500名を越える市内でも有数のマンモス校であった。そのため、北、中、南の3階建ての校舎が3棟あり西側にも旧管理棟がある。旧管理棟には2階に図書室などがあり、その隣の生活科室というカーペット敷きの比較的大きな部屋を4月にコンピュータ集中配置用の部屋として確保した。

この部屋に私物のパソコンを10台程度設置し、ハブを置いてLANケーブルで結んだ。イントラネット用のサーバも設置し、瀬田小学校の情報教育の中心となる場の設定ができあがった。後にこの部屋は「コミュニケーション・センター(C・センター)」と名付けられ、休み時間や放課後には子どもたちに開放されるようになった。高学年の児童で構成されるコンピュータ委員会を今年度より新設し、この委員会がこの部屋の管理を行うことになった。

北校舎1階にある職員室にも私物のパソコンを2台置かせてもらい、ネットワークでレーザープリンターを共有し、校務処理で活躍するようになった。パソコンの中に校務分掌ごとのフォルダーを作成し、担当者の文書を保存することにして、校務の効率化を図った。希望する職員には机までLANケーブルを引き、職員室のLANに接続した。夏休みに入って中古パソコンを購入したり、知り合いから中古のパソコンを譲っていただいたりして端末の数も増殖していった。10月には、南校舎3階にある高学年の空き教室(プレイルーム)にもケーブルを引き回して、5年の空き教室に端末を3台ほど置き、イントラネットがC・センターから普通教室に広がっていった。さらに、5年のプレイルームに置かれていた3台の端末を5年の各教室に移動し、子どもたちは教室からネットワークを利用できるようになった。

3学期にはCECからの支援で無線LANの設備が導入された。1台のアクセスポイントで3教室まで接続可能になることがわかったので、廊下にアクセスポイントを配置することにより校内すべての教室をネットワークで結ぶ見通しも立ってきた。校舎内の基幹ラインをファーストイーサのケーブルで結び、各階に無線LANのアクセスポイントを3個程度配置することで可能になるのである。

(3)校内LANの構築ポリシー

本校の校内LANを構築するポリシーとして次の二点を想定した。まず、ネットワークを利用してどのような学習活動を想定しているのかその目的と限界を明確にすることである。

本校では、日常レベルで子どもたちがネットワークを活用し、ネットワークを身近なところで学習環境として利用することをめざしている。具体的は、まずネットワーク上の優れた教材にアクセスしたり、ネットワークを主体的に活用して自分で情報を探し求めるスキルを育成したいと考えている。また、ネットワークを利用して、他者とのコミュニケーションをおこなって、よりよい関係作りができるスキルも育てたいと考えている。そのため、多くの端末を集中して一斉指導のできるC・センターのような場所と共に、児童が日常の学習場面で普通にネットワークにアクセスできる環境が必要となる。つまり、校内LANを整備して、普通教室に情報コンセントを設け、始業前や休み時間中にも教室からネットワークにアクセスできるようにすることが必要となるのである。

実際、普通教室に置かれた端末は子どもたちの学校生活の中にとけ込み、学級文庫や教室備え付けの鉛筆削りのようになくてはならないものになってきている。インターネットに接続されれば、毎朝、当番の子どもたちは新聞社のWEBページにアクセスし、その日のニュースから興味のある記事を選んで朝の会で発表したり、気象衛星ひまわりの日本列島にかかる雲の様子から、今日の天気を予想して朝の会で発表したりすることができる。休み時間には、自分たちの興味のあるゲームソフトの「裏技」を研究したり、次の休みに家族旅行で行く遊園地のWEBページにアクセスして「下見」をおこなうことも可能である。通常の授業の中で、ちょっと調べたいことがあればすぐにサーチエンジンを利用して情報検索を行い、さらに調べた内容を自分なりにまとめてサーバエリアの自分のフォルダーに保存する、というような学習の流れを作るためには、インターネットへの接続と普通教室の端末設置は不可欠であると考えられる。

また、コミュニケーションスキルの向上のために、本校では子どもたちに校内の電子掲示板(BBS)や電子メールを利用させたいと考えている。そのためには自前のBBSを運営したり、高学年の児童全員にメールアドレスを発行するしくみが必要である。このような環境を作る上で、教育目的に合致した各種サーバの設置も不可欠である。

運営ポリシーの二点目として、インターネットへの接続に備えて、ネットワークを安全にしかも効率よく運用する上での技術的方策を可能な限り行いたいということである。省庁などのWEBサイトが外部から不正に侵入され社会問題となっているが、たとえ小学校のネットワークであろうとも、外部の不正アクセスから逃れることができないし、事前にその様な不正アクセスに対抗できる技術的な方策を取ることはネットワークを管理する上で不可欠である。そのためには外部から内部のネットワークが参照されない防火壁(FireWall)の仕組みを設けたり、アクセス記録の保存や解析を定期的に行って不正アクセスを事前に防止するようなシステムでなければならないのである。また学校のネットワークは、内部からの不正アクセスにも対応する必要がある。とりわけ、児童側から教務用のネットワークが参照されないように、教員が利用する教務用のネットワークと児童が利用する教育用のネットワークを完全に切り分ける構造を持たせることが大切である。さらに、児童が日常的にネットワークに関わるという面から、コンテンツ・フィルタリングの仕組みも必要である。コンテンツ・フィルタリングとはWWWにアクセスして得られるすべての情報に格付け(レイティング)を行い、その中で教育上好ましくないコンテンツと判断された情報を通過させないという仕組みである。このシステムを用いることで、成人向けや暴力、違法、麻薬などの教育上好ましくないと判断される情報をブロックすることができるのである。

3.4.2 瀬田小学校5年生の取り組み

情報環境の整備を進めながら、私が担任している瀬田小5年生は授業実践も行ってきた。昨年までは情報教育にはほとんど手つかずの状態であったので、この期間の実践がそのまま児童の変容に反映されることになる。以下が予定も含めて、瀬田小学校の5年生が今年度実施する情報教育のカリキュラムである。

| 月 | 情報教育として取り組んだ学習活動や計画中の学習活動(括弧内は実施時間数 全64時間) |

| 4 |  |

| 5 | |

| 6 | |

| 7 | |

| 9 | |

| 10 | |

| 11 | |

| 12 | |

| 1 | |

| 2 | |

| 3 |

これらの単元のうち、4月から年間を通じて取り組む学習に、「文字入力」と「学習成果の記録」がある。学習成果の記録というのは、児童一人一人にフロッピィーディスクを持たせて、自分の作品(図工や家庭科、書写など)を記録させ、3学期にそれらを「学習アルバム」にまとめる活動である。また、文集の制作などには校内のBBSを利用してデジタルで編集を行った。

「お雑煮調べ」は、この半年間の学習をまとめたもので、グループごとに情報を収集し、まとめて発表する活動を行った。子どもたちは、まず調べる手だてとして「図書室で探す」「アンケート」「インタビュー」「百科事典CD」などから自分たちに合った手段を選び、お雑煮についてそれぞれ情報を集めた。次に、集めた情報を集計したりまとめたりした。アンケートを集計する際には、表計算ソフトを使いグラフ化した。また実際にグループごとに調理実習でお雑煮を作って、自分たちで調べたことが正しいかどうか確かめたり、自分たちで作ったレシピを試してみた。発表する際にはパワーポイントを使ってプレゼンテーションのファイルを作成し、液晶プロジェクタ-を使ってグループごとに協力し合って発表した。発表を見ている他の児童はそれぞれ評価シートを持って各グループの発表を評価し、それぞれのグループのよさを見つけるようにした。

3.4.3 電子メールの練習カリキュラムの実施

次に、瀬田小学校の5年生で実施している「電子メールの練習」の授業について述べることにする。

(1)電子メールの練習カリキュラム

瀬田小学校の5年生(95名)に個人持ちのフロッピィーディスクを1枚ずつ渡し、電子メールの学習を行った。全5時間の単元構成で各活動それぞれ1単位時間(45分)をあてている。①と②、④と⑤については連続して実施することも可能である。

1) パスワードの保護と個人の設定

電子メールを最初に使う授業である。あらかじめ決めさせておいたパスワードの意味やパスワードの保護について十分時間を取って説明をする。この際に、パスワードが破られると、自分宛てのメールが勝手に読まれるだけでなく、自分になりすましてメールを送られることや金銭の被害にあう可能性もあることを具体的な事例で示すとよいだろう。

次に、自分のフロッピィーディスクをコンピュータに入れてメールソフト(Al-Mail32)を立ち上げ、自分のユーザー名やアドレス、パスワードを入力、保存させる。

2) 初めてのメール送信と返信、署名

いよいよ初めてメールを出すことになる。最初のメールは「自分宛て」にする。「宛名」のところで半角英文と全角英文を混同する児童が続出するので事前に十分な指導が必要である。また、実際自分に送信してみるとうまく出せない児童が多くいる。これは、①の時間で自分の設定をミスをしている場合が多い。「ツール」メニューの「オプション」を開いて、個々の設定をチェックする必要がある。うまく送信できた児童は「署名」の編集を行わせる。「オプション」の「送信」を開いて自分の署名を編集、保存させる。この際、自分の家の住所や電話番号など、個人情報を安易に書きこませることがないように指導したい。署名が編集できた児童に再度自分に送信させる。新しい署名が付いているか確認した上で、自分自身に「返信」させる。返信の場合、アドレスを書く手間が要らないことや、相手のメール内容を参照する方法なども指導する。

3) メールの交換とMLへの投稿

いよいよ、友達とのメールのやり取りである。ここまでできれば、ある程度自由にメールの交換をさせるほうがいいと思う。クラスのメンバーのアドレスや教師のアドレスを告知する工夫をして自由に交流させ、電子メールのおもしろさや便利さを体得させることが大切である。

次にMLのしくみを説明し、MLへの投稿もさせてみる。ただ④の授業につなげるために、あまり細々した注意はせずに使わせた。

4) 「SPAMメール」についての話し合い

今までの活動の中で交換された様々なメールの中で、意味のない言葉の羅列や、いたずらメール、その他問題のあるメールを取り上げ、これらのメールについて話し合う。この際、個人攻撃になったり、善悪の判断だけに焦点化するのを避け、なぜそのようなメールが問題になるのか、また今後どのようなことに気をつければいいのかについて建設的に話し合いたい。

5) メールを安全に使うために

電子メールの最後の授業では、教師が問題となるメールをMLに投稿する形でこれらのメールのどこに問題があるのかを話し合う。

投稿1(個人情報の大切さ):こんにちは。私はあなたと同じ小学校5年生の女の子です。私の知り合いの人にあなたのメールアドレスを教えてもらって書いています。もしよろしかったら、あなたにお手紙を書きたいので住所と電話番号を教えてくれませんか?手紙は必ず出しますのでお願いします。

投稿2(チェーンメール):これは不幸のメールです。あなたに不幸を届けます。もし、あなたが別の5人に同じ内容のメールを書かなければ、きっとあなたに不幸なことがおこります。今すぐ、誰か5人にメールを書いてください。

投稿3(デマ、風評):知っていますか?平和堂の受付の人に新聞のおり込み広告を渡すと500円の商品券がもらえるそうです。先着100人だそうです。急ぎましょう。

投稿4(個人への中傷、いじめ):5年1組の石原さんはいつも超ムカツクことばっかり言います。これからみんなで無視しませんか?賛成する人はこのMLに賛成意見を書いてください。

このような5時間の単元構成で一通りのメールの扱いや安全への配慮などを指導するが、これらの指導はすべり台にすぎず、実際には継続してメールを利用する中で指導したい。そのためには、6年になって再度このような学習も必要になるだろうし、日常的にメールが利用できる環境の整備も必要になるだろう。

3.4.4 児童の変容

半年間の取り組みを振り返り、児童の変容を調べるために2学期末に5年の児童全員に情報スキルがどのように変容したのかアンケートを実施した。アンケートは、情報活用のスキルに関して、「表現」「探究」「交流」のテーマごとにそれぞれ10項目と、情報倫理に関する自由記述の形式で実施し、5年生93名の回答を得た。「はい」と「いいえ」で回答を求め、それぞれの割合をグラフに表示している。

アンケート集計結果

| 【表現】 | Yes | No | 【探究】 | Yes | No | |

| マウスでお絵描き | 89.9 | 10.1 | WEBページブラウズ | 75.3 | 24.7 | |

| ツールメニューの利用 | 78.7 | 21.3 | サーチエンジン(ディレクトリサービス) | 11.2 | 88.8 | |

| デジカメの画像取り込み | 65.2 | 34.8 | サーチエンジン(全文検索) | 11.2 | 88.8 | |

| 絵入り文書の作成 | 74.2 | 25.8 | ブックマークやお気に入りの利用 | 12.4 | 87.6 | |

| 新聞作り | 39.3 | 60.7 | 他の情報と併せて調べる | 52.8 | 47.2 | |

| 音声入りの作品作成 | 9 | 91 | ネット上の情報をコピーできる | 66.3 | 33.7 | |

| 電子紙芝居の作成 | 58.4 | 41.6 | 外国語のページを翻訳 | 11.2 | 88.8 | |

| リンクを利用した作品作成 | 6.7 | 93.3 | ネット上の不正情報 | 31.5 | 68.5 | |

| プレゼンのスライド作成 | 24.7 | 75.3 | URLを利用してページを表示する | 10.1 | 89.9 | |

| 表計算で集計やグラフ作成 | 65.3 | 34.7 | ネットワークの情報検索が得意 | 30.3 | 69.7 |

【交流】

| メールを読める | 91 | 9 | 他のメディアの利用 | 48.3 | 51.7 | |

| メールで返信できる | 64 | 36 |

質問を工夫できる |

21.4 | 78.6 | |

| メールで質問できる | 25.8 | 74.2 |

顔文字の利用 |

5.6 | 94.4 | |

| メールアドレスに送信できる | 71.9 | 28.1 | ネットは人を傷つけることがある | 58.4 | 41.6 | |

| ファイル添付 | 1.1 | 98.9 |

個人情報の保護 |

43.8 | 56.2 |

【表現】

【探究】

【交流】

年間を見通した系統的な情報教育の指導は今年が初めてなので、このアンケートの結果は瀬田小学校で行ってきた約40時間の情報教育がもたらした児童の変容と考えることができる。半年間で大変多くの項目の情報活用のスキルが向上したと言えるだろう。

この結果から考えられることは、児童が学習として取り組んだスキルは確実に身につけていると言うことである。逆に言えることは、「電子メールにファイルを添付する」などのように、学習課程に取り入れられていないスキルについては、ほとんど児童の身に付いていないということである。つまり、情報教育のカリキュラムの中に必要と思われる情報活用のスキルをまんべんなく展開することがとても重要である、ということである。総合的な学習の時間のカリキュラムを構想する際に、子どもたちの身にに付けさせたい能力観をきちんと定義することが求められるだろう。

ただ気を付けたいのは、前節で述べたように、情報教育の目的は課題を主体的に解決する総合的な情報活用能力の育成であり、「How to」もののようにそれらのスキルを単独で取り出し、羅列的に操作方法だけを教え込んでもほとんど意味がない、ということである。つまり、情報教育のカリキュラムを開発するには、子どもに身につけさせたい能力観を明確に持ちながらも、それらのスキルを具体的な課題解決の場面の中に隙間なく埋め込む作業が必要になるのである。それらの課題解決を通して、子どもたちに情報活用のスキルが自然に身に付く、というシナリオを教師の側で準備することが求められている。

3.4.5 研究のまとめに代えて

拙論は、普通の公立小学校で情報環境の整備を進めながら、情報教育のカリキュラムを作成する際の背景を考察し、さらにこの半年間の実践を記録しようとしたものである。

来年度からは新学習指導要領の移行措置が始まり、「総合的な学習の時間」ではどのようなカリキュラムを実施すべきかが、現場での火急の課題となっている。目前に迫った新学習指導要領の実施と「総合的な学習の時間」のカリキュラム開発に向けて、本研究は学校現場を基盤においた教育改革の通過点にしかすぎないのである。その意味で、子どもたちの変容をフィードバックさせながら、今年度の取り組みをさらに継続して推し進める必要があるだろう。

|

|

次へ → |