6.実証授業と授業評価

6.1 実証授業に向けて

インターネットの普及に伴い,「学校教育でも情報発信する手段と機会が増大しており,情報受信型学力から情報発信型学力へと学力観の転換が指摘され,わかりやすく伝えることができる豊かな表現力や表現技能の育成が求められている」*。

こうした中,授業時間の調整をしなくても使える,メールや電子掲示板等時間差のある非同期のコミュニケーションにより,異地域・多地点での交流学習を促進する可能性が広がってきた。

ところが,これらのコミュニケーションの多くは,非対面によるテキストが中心であり,匿名性や無責任性,即時性や公開性等の特性により,誹謗中傷等の人権侵害や,他人の生命を脅かす深刻な状況に陥るといった問題が顕在化している。とりわけ,表現力の発達段階にある児童が,非対面によるテキストのみでコミュニケーションを行うことは,キーボード入力の障害だけでなく,十分な意志疎通が図りにくいといった問題があり,活用に際して慎重を期す必要があるといえる。

そこで,本研究では,メールや電子掲示板等非同期のコミュニケーションにおいて,テキストに加えてビデオクリップを付加することで,テキストのみの場合より意志疎通を進展させる。特に,個人の考えや感想,わかった喜び等の情意面を伝えることを,「心も伝える」と定義して,豊かな表現力や表現技能の育成を行いたい。

具体的には,調べたり観察等を行って得た具体的な事象と,個人の考えや感想,わかった喜び等の意図の情報を30秒程度の短いビデオクリップに作り上げて電子掲示板で交流学習を行う。このビデオクリップでは,意図の情報のうち,テキストでは表現しにくい表情や感情等の情報を強調して作成するよう指導する。このことにより,児童はコミュニケーションの相手と心が通い合った実感や,心地よさの体験を積み重ねて,事実の情報だけでなく,意図の情報を織り交ぜた豊かな表現力を高めることができると考えた。

*北尾倫彦編「学習評価の改善」独立教育会館

6.2 昨年度までの取り組み

図6.1は,岡山大学教育学部附属小学校,総社市立総社東小学校と動植物研究家・写真家(岡山の自然を学ぶ会)が,電子掲示板を介して交流学習を行う様子を図で表したものである。平成16年2月に,小学校理科第4学年理科の「四季の移り変わりと植物の成長」の「冬になると」という単元において,草花が冬越しをする様子(ロゼット)を,異地域・多地点で観察した結果を電子掲示板で情報交換する交流学習を実践した。この学習では,冬越しする草花の様子を野外観察して,命をつなぐしくみを理解したり,異地域間で情報交換することで,環境との類似点・相違点に気付いたりして,自然に親しむ態度を育てるものである。

図6.1は,岡山大学教育学部附属小学校,総社市立総社東小学校と動植物研究家・写真家(岡山の自然を学ぶ会)が,電子掲示板を介して交流学習を行う様子を図で表したものである。平成16年2月に,小学校理科第4学年理科の「四季の移り変わりと植物の成長」の「冬になると」という単元において,草花が冬越しをする様子(ロゼット)を,異地域・多地点で観察した結果を電子掲示板で情報交換する交流学習を実践した。この学習では,冬越しする草花の様子を野外観察して,命をつなぐしくみを理解したり,異地域間で情報交換することで,環境との類似点・相違点に気付いたりして,自然に親しむ態度を育てるものである。

異地域・多地点での情報交換や交流では,非同期のコミュニケーションである電子掲示板を活用している。この掲示板での情報のやりとりは,観察等の事実の情報に加えて発見した喜びや感想等の意図の情報を織りまぜて,分かってあげたり,分かってもらおうとする工夫と配慮の態度を身に付けさせようとした。特に,意図の情報は,30秒程度のビデオクリップにまとめて掲示板に添付した。

授業実践後の児童の反応は,「私はそんなに観察は得意じゃないし,草花のことも知らなかったけど,いろんな草花の特徴,よく生えている場所などがわかりました。前よりもより大きなかかわりを持つことができるようになったと思います。」,「わたしはいろんなロゼットに『おはよう○○さん』といいました。そしたらロゼットから『おはよう』と聞こえてくるような気がしました。」等々,身近な草花に対する親しみが増した様子が伺えた。

また,ビデオクリップを作成して掲示板で交流を繰り返した児童は,「ロゼット探しをしてから他の学校とも仲良くなれて本当によかった。」,「私はいつもパソコンのむこうにいた内山さん(植物写真家)と仲良くなれてうれしかったです。」という感想をもっていた。

従来の電子掲示板はテキストが中心であり,児童の思いを十分に表現して相手に伝えるには限界があった。昨年度から開発活用したビデオクリップ付きの電子掲示板では,児童が交流相手と意志の疎通を実感できたことは成果であった。しかし,ビデオクリップを撮影編集する過程では,コンピュータへのキャプチャー・編集といった作業が繁雑であり,指導者が行わざるを得なかった。指導者が一つの班を撮影している間,複数の班は撮影の順番を待つ状況であったため,ビデオクリップの撮り直しは一班につき数回しかできず,作品の吟味と修正が不十分であるという課題が残った。

そこで,本研究では,児童がビデオクリップ作成,修正に集中できるよう,小学校中低学年でも,手軽で直感的な撮影と,撮影ファイルのサムネイル化による一覧表示でプレビューができるインターフェースを開発して研究を深めることとした。

6.3 研究の方法

(1) 研究仮説

本研究で育成する表現力は,ビデオカメラの前でわかりやすく話す能力に加えて,事実の情報だけでなく意図の情報を織り交ぜた豊かな表現を行う能力とする。特に,個人の考えや感想,わかった喜び等の意図の情報を伝えることを,心も伝えると定義して,豊かな表現力や表現技能の育成を行う。

研究仮説は,30秒程度の短いビデオクリップを中心とした電子掲示板による交流学習では,次の(A),(B)の指導を行うと,情報の表現力を高めることに有効であるとして実証授業を行った。

(A) ビデオクリップの絵コンテ作成では,観察した植物の特徴等の事実の情報と,個人の考えや思い,さらに表情や感情等の意図の情報を強調したコミュニケーションを促す。

(B) 撮影したビデオクリップは,10個のチェックリストで,自己評価と他者評価活動を行って改善点を指摘し合うと共に,交流相手からのビデオクリップにもこの評価も盛り込む。

(2) 表現力育成の手だて

| |

掲示板のテキスト

掲示板のテキスト

ビデオクリップ付電子掲示板「むーびぃぼーど」では,テキストと静止画を使って,いつ,どこで,何を観察して,何がわかったか,その特徴は何か等々,観察して得た事実の情報を中心に短くまとめるよう指導した。図6.2は下書きの用紙である。 |

|

|

| |

|

|

図6.2 下書き用紙 |

| |

ビデオクリップ ビデオクリップ

30秒程度のビデオクリップ作成では,絵コンテを作る際に,観察してわかった事実の情報に加えて,そのときの感動や不思議に感じたことなどの意図の情報をまとめるよう指導した。図6.3は児童の絵コンテの例である。

撮影の際には,カメラの向こうの交流相手とアイコンタクトを取り,大きな声で,はっきり言い,笑顔を忘れない等々の留意点を,図6.4の自己評価で意識化した。特に,返信のためのビデオクリップ作成では,相手のビデオやメールをみて何を受け止め,どう感じたかという「お返し情報」を必ず盛り込むよう指導して,情報の行き来を活性化した。

撮影したビデオクリップは,図6.5のように他者評価活動も行い,修正改善をアドバイスし合った。また,返信ビデオクリップには,交流相手からの評価もいただき,更に良いビデオクリップ作りの意欲を喚起した。 |

| |

|

| 図6.4 自己評価 |

|

| 図6.5 他者評価 |

|

|

|

図6.3 児童の絵コンテの例 |

|

6.4 実証授業

(1)「たねたんけん隊」,「ロゼットたんけん隊」交流学習

岡山の自然を学ぶ会所属の植物専門家や写真家が,小学校第4学年に向けて募集する「たねたんけん隊」,「ロゼットたんけん隊」では,参加校との相互の情報交換を3〜4名の班ごとに,ビデオクリップを添付した電子掲示板を活用して行う。本研究でも,平成15年度の実践と同じく岡山の自然を学ぶ会と総社市立総社東小学校,岡山大学教育学部附属小学校の第4学年が交流しながら学習を深めた。

(2)第4学年理科の単元計画

第4学年理科の,生物とその環境の領域では,「身近な動物や植物を探したり育てたりして,季節ごとの動物の活動や植物の成長を調べ,それらの活動や成長と季節とのかかわりについての考えをもつようにする。」2) と小学校学習指導要領解説理科編で示されている。本研究では,「生物とその環境」の領域のうち,第5単元「すずしくなると」および第9単元「寒くなると」の発展的課題として「たねたんけん隊」,「ロゼットたんけん隊」を次のように位置付けた。なお第2,4,6,7,8,10単元は,物質とエネルギー,地球と宇宙の内容であるため省略した。

| |

第1単元 |

あたたかくなると(理科) |

| |

第3単元 |

暑くなると(理科) |

| |

第5単元 |

すずしくなると |

| |

第1次 |

ヘチマをサクラとくらべよう |

| |

第2次 |

こん虫の活動の様子をしらべよう |

| |

第3次 |

「たねたんけん隊」(理科,総合) |

| |

|

1.たねたんけん隊野外観察(理科2時間) |

| |

|

2.たねのつくりと運ばれ方(理科1時間) |

| |

|

3.たねの情報交換,交流(理科1時間,総合6時間) |

| |

|

4.デジカメ撮影による表現(総合3時間) |

| |

第9単元 |

寒くなると |

| |

第1次 |

ヘチマとサクラをくらべよう |

| |

第2次 |

こん虫の活動の様子をしらべよう |

| |

第3次 |

「ロゼットたんけん隊」(理科,総合) |

| |

|

1.ロゼットたんけん隊野外観察(理科2時間) |

| |

|

2.ロゼットと分布(理科1時間) |

| |

|

3.ロゼット情報交換,交流(理科1時間,総合6時間) |

| |

|

4.内山さんと草花撮影(総合2時間) |

| |

第11単元 |

生き物の1年をふりかえって(理科) |

|

(3)第5単元第3次「たねたんけん隊」授業概要

【学習目標】

身近な植物のディジタルコンテンツ「草花たんけん隊」の写真家内山氏の「草花のたねたんけん隊員募集」の呼びかけを視聴し,たねを観察して,たねの形と散布のしかたを例を挙げながら具体的に説明できる。

草花のたねを採集してスケッチした図を電子掲示板で送るためにカメラで撮影したり,植物写真家の方や交流相手へのメッセージを「かめぞうくん」で撮影したりして,事実の情報と意図の情報を伝え合うことができる。

【学習活動】

|

図6.6 たねたんけん隊の

呼びかけを視聴する児童 |

導入

導入

たねたんけん隊募集のビデオクリップを視聴して,草花のたねを観察する学習の動機付けを行った(図6.6)。図6.7は,たねたんけん隊のトップ画面の様子である。「たねのたんけん隊員を募集しとるでぇ。おじさんにおしえてぇな,待っとるよお。」とメッセージを送る内山氏(岡山の自然を学ぶ会)のコンテンツを視聴すると,「もう一回見たい!」,「内山さんは来てるの?」と児童から声があがった。「みんなもたんけん隊になってみる?」という先生の呼びかけに「なるなる!」と興味関心が高まった様子が伺えた。

|

図6.7 たねたんけん隊のトップ画面の様子 |

草花のたね採集

草花のたね採集

学校の周辺で,班ごとに草花のたねを採集した。オオニシキソウ,オヒシバ,セイタカアワダチソウ等自作した草花のたね図鑑をもとに熱心に採集していた。図6.8は,野外でたねの採集を行っている様子である。また,図6.9は,あらかじめ作成したたね図鑑の一部である。

|

図6.9 たね図鑑 |

スケッチ

スケッチ

採集してきた草花とそのたねを双眼実体顕微鏡で観察して,形・大きさ・色・触った感じ等の特徴を観察カードにスケッチした。

|

| 図6.10 班ごとにビデオクリップを撮影する児童 |

ビデオクリップ作成

ビデオクリップ作成

内山氏に,たんけん隊になって発見した内容とそのときの感動を伝えるため,班ごとに絵コンテを書いてビデオクリップにした。(図6.10)

撮影できたビデオクリップの修正は,チェックリスト(図6.4)で確認しながら,自己評価と他の班による他者評価活動を行って練り上げていった。修正回数は,1時間で10〜20回も行っていた。

電子掲示板「むーびぃぼーど」で発信

電子掲示板「むーびぃぼーど」で発信

図6.11は,二人一組でワークシートに下書きした後,電子掲示板「むーびぃぼーど」にテキスト・写真・メッセージのビデオクリップを掲示している様子である。テキストの部分は,観察してわかった事実の情報を中心に簡単に書くよう指導した。ローマ字を学習したばかりなので,ローマ字変換表を確認しながら入力する児童も半数いた。図6.12は,たねたんけん隊の掲示例である。

|

| 図6.11 「むーびぃぼーど」で返信する児童 |

電子掲示板「むーびぃぼーど」で受信

電子掲示板「むーびぃぼーど」で受信

内山氏からの返信内容は,内山氏がチェックリスト(図6.4)で評価した結果をテキストで掲示した。また,ビデオクリップでは,児童のどのような気持ちが内山氏に伝わったかコメントしていただき,意図の表現を強化した。以下に,内山氏の評価コメントの例を示す。

2班へのコメントの内容

「大きな声でききとりやすかったよ。ススキのたねをふっとふくとどこまでとんでいくかな。やってみたらおもしろいよ。」

12班へのコメントの内容

「目線がいいよ。せっかくかいたりっぱなスケッチをもうちょっとはっきりみせて。」

全体へのコメント

「観察したときの様子や気持ちをていねいに話してくれていてよく伝わりました。ありがとうございます。植物の花,たね,茎,葉をそれぞれの部分をスケッチしてから,デジカメでアップに写してくれると名前もわかりやすいので,ぜひ挑戦してみてください。」 |

|

図6.12 たねたんけん隊の掲示例 |

デジカメ写真による表現力

デジカメ写真による表現力

|

| 図6.13 児童の作品 |

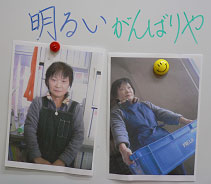

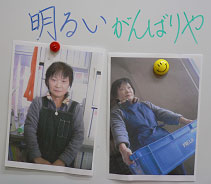

で示したように,内山氏からの評価コメントでは,「伝えたい部分をアップに」とデジカメ撮影技術の課題を提示された。そこで,伝えたいことを写真で表現するための学習を3時間行った。1時間目には,「○○○な先生」の紹介という課題を提示した。児童は○○○の部分に,「やさしい」とか「おもしろい」とテーマを決めて撮影した。2〜3時間目には,写真を紹介しあって伝えたいテーマを表現できているか他者評価し合い,改善点を洗い出した上で再撮影に臨んだ。図6.13は,1回目に「明るい先生」をテーマに撮影した写真(左)と,評価後に「がんばりやの先生」というテーマで再撮影した写真(右)を示したものである。再撮影では,撮影の角度を変えることによってテーマを表現した写真に仕上がっている。

で示したように,内山氏からの評価コメントでは,「伝えたい部分をアップに」とデジカメ撮影技術の課題を提示された。そこで,伝えたいことを写真で表現するための学習を3時間行った。1時間目には,「○○○な先生」の紹介という課題を提示した。児童は○○○の部分に,「やさしい」とか「おもしろい」とテーマを決めて撮影した。2〜3時間目には,写真を紹介しあって伝えたいテーマを表現できているか他者評価し合い,改善点を洗い出した上で再撮影に臨んだ。図6.13は,1回目に「明るい先生」をテーマに撮影した写真(左)と,評価後に「がんばりやの先生」というテーマで再撮影した写真(右)を示したものである。再撮影では,撮影の角度を変えることによってテーマを表現した写真に仕上がっている。

このデジカメ撮影の学習では,ワイドやアップ,角度等によって伝わる印象が異なることを発見学習して,撮影技術を高めると共に,情報の発信には,発信者の意図があることを理解させ,第9単元第3次のロゼットたんけん隊でのロゼット撮影に生かした。

6.5 実証授業の評価

本研究での授業時間数は,第5単元第3次「たねたんけん隊」13時間と,第9単元第3次「ロゼットたんけん隊」12時間の計25時間である。この中で,交流のため児童が班ごとに作成したビデオクリップの数は,「たねたんけん隊」で4クリップ(内山氏2クリップ,附属小2クリップ),「ロゼットたんけん隊」で2クリップ(内山氏1クリップ,附属小1クリップ)の計6クリップである。特に内山氏へのクリップ作りでは,自己評価活動と他の班による他者評価活動に加えて,内山氏本人からの評価も行っていただき,情報の表現力の育成を行った。

表現力が育成されたかどうか検証するために,図6-14、図6-16に示す自作調査問題を実証授業の事前事後に,総社市立総社東小学校第4学年47名に実施し,37名から有効回答を得た。

事前調査は平成16年12月1日に,事後調査は平成17年1月19日に実施した。

(1)ビデオカメラの前で話す際の留意点

ビデオカメラの前で話す際の留意点を指摘する問題を作成し,事前事後の変化を調べる。図6.15は,ビデオカメラの前で話す際の留意点をあげる調査問題の結果を,グラフにしたものである。横軸は,児童があげた留意点の個数,縦軸は度数(人)である。この図から,事前より事後調査の方が,留意点を多くあげていることが分かる。また,事前,事後でχ2 検定を行ったところ,標本数41,自由度9,P値0.00004,χ2 値35.83となり,0.1%有意水準で事前と事後は独立であることが示された。このことから,本研究の指導の手だてによりビデオカメラの前で話す際の留意点を身に付けさせることができたといえる。

|

図6.15 ビデオカメラの前で話す留意点の問題をする事前事後の変化 |

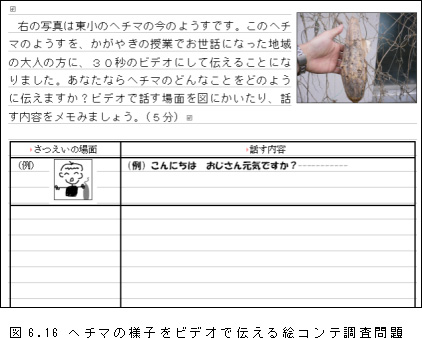

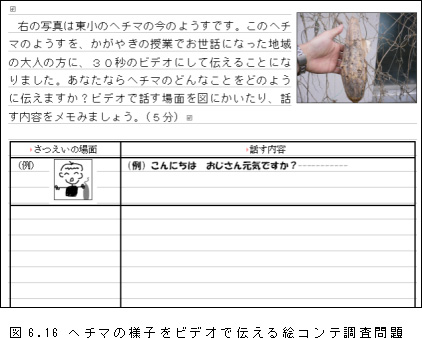

(2)絵コンテ調査問題

図6.16は,理科の授業で学習したヘチマの様子を,ビデオを撮影して伝える場合の絵コンテ調査問題である。この調査を事前事後で実施し,意図の情報の量的変化を調べた。

図6.17は,絵コンテの文章に表現された意図表現の個数を調査して,その度数分布を事前,事後で比較したものである。横軸は,文書中に表現された意図表現の個数,縦軸は度数(人)である。この図をみると,事前より事後調査の方が,意図表現の個数が多くなっていることが分かる。また,事前,事後でχ2

検定を行ったところ,標本数46,自由度7,P値0.0020,χ2 値28.23となり, 0.1%有意水準で事前と事後は独立であることが示された。このことより,本研究により意図の情報に関する能力が育成できたといえる。

|

図6.17絵コンテの文章に表現された意図表現 |

総社市立総社東小学校では,実証授業を平成16年12月1日から平成17年1月19日にかけて,計25時間実践した。また,交流相手の岡山大学教育学部附属小学校では,平成16年11月5日から平成17年1月14日にかけて計8時間実践した。

児童が初めてビデオクリップを撮影したときには,意図の情報等の内容を伝えようとすると,アイコンタクト,笑顔等の基本が不十分であり,また基本に注意すると内容が不十分であるという状況であった。しかし,教師の支援を得たり,自己評価に加えて他の班から他者評価を受けたりしながら,45分の授業時間内に十数回撮影・修正を重ねて,伝えたり事実の情報と意図の情報を整理してビデオクリップを作り上げていった。

本研究における特徴的な指導は,30秒程度の短いビデオクリップを作成・発信する過程で,個人の考えや思い,さらに表情や感情等の意図の情報を強調したコミュニケーションを促すことである。また,撮影したビデオクリップを,10個のチェックリストで,自己と他者評価活動を行って改善点を指摘しあうと共に,交流相手からも同様の評価を盛り込んだことである。

自作の調査問題を事前事後調査結果から,次の(ア)(イ)の成果を得られた。

(ア)ビデオカメラの前で話す際の留意点をあげる個数が有意に上昇

(イ)絵コンテの文章に表現された意図表現の個数が有意に上昇

本研究で実施した特徴的な指導は,上記の(ア)よりビデオカメラによる撮影の留意点並びに、(イ)より意図の表現力を高めることに有効であることを明らかにできた。

さらに,日頃の学級生活では級友と話ができない児童が,開発したビデオクリップ作成簡易ツール「かめぞうくん」の前では話すことができ,コミュニケーションが苦手な児童に対する支援の期待も高まった。

今後は,各教科特有の表現力や知識理解の向上を目的とした活用や特別支援を要する児童への活用等幅広く活用実践を深めていきたい。

図6.1は,岡山大学教育学部附属小学校,総社市立総社東小学校と動植物研究家・写真家(岡山の自然を学ぶ会)が,電子掲示板を介して交流学習を行う様子を図で表したものである。平成16年2月に,小学校理科第4学年理科の「四季の移り変わりと植物の成長」の「冬になると」という単元において,草花が冬越しをする様子(ロゼット)を,異地域・多地点で観察した結果を電子掲示板で情報交換する交流学習を実践した。この学習では,冬越しする草花の様子を野外観察して,命をつなぐしくみを理解したり,異地域間で情報交換することで,環境との類似点・相違点に気付いたりして,自然に親しむ態度を育てるものである。

図6.1は,岡山大学教育学部附属小学校,総社市立総社東小学校と動植物研究家・写真家(岡山の自然を学ぶ会)が,電子掲示板を介して交流学習を行う様子を図で表したものである。平成16年2月に,小学校理科第4学年理科の「四季の移り変わりと植物の成長」の「冬になると」という単元において,草花が冬越しをする様子(ロゼット)を,異地域・多地点で観察した結果を電子掲示板で情報交換する交流学習を実践した。この学習では,冬越しする草花の様子を野外観察して,命をつなぐしくみを理解したり,異地域間で情報交換することで,環境との類似点・相違点に気付いたりして,自然に親しむ態度を育てるものである。