2.1.3.5. ダイアリー 大阪府立旭高等学校 西野 和典

① ねらい

日常生活の様子を相互に交流する過程で,互いの文化,社会的習慣を理解することが主な目的である。異文化間の相互理解を図る場合,共通のテーマで意見や情報を交換すると,文化や生活習慣,交流相手の考え方に対する理解が促進されることが多い。このWeb

Diaryで学ぶクラスの生徒は,互いに,学校生活(授業や行事),放課後や休日の過ごし方,家庭での生活の様子などを,Webページ上の一定のフォーマットに記入し,比較する方法で日常生活を交流する。

② 機能と特徴

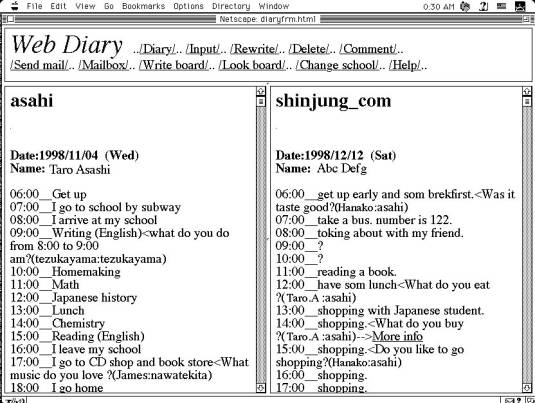

Web Diaryのシステムは,Perl言語で書いたプログラムをプロバイダのサーバに組み込み,CGIで動かすことで実現している。図1に示すように,Webページ上に,自分の日常の行動を時間単位で記入し,相手と日記を交換する形式を取っている。画面を左右に分け,左に自分の日記,右に交流相手の日記を表示して,画面上で1日の生活を比較することができる。また,日記の表示は,テキストだけでなく,画像,音声,動画を用いることができるようにした。

図1 Diary表示画面例(氏名は仮名に変更している)

主な機能を以下に示す。

・日記編集機能:自分の日記を記入する。あるいは,記入後に修正,削除する。

・コメント機能:相手の日記に赤字でコメントを記入する。

・メール機能 :特定の高校(参加者)を指定してメールを送る。

・掲示板機能 :参加校全体で情報を交流する。日記でのやり取り以外のコミュニケーションチャンネルを設ける。

③ 教師と生徒のプロフィール

参加した学校,および生徒の人数をまとめると,次のようになる。

・大阪府立旭高等学校:大阪(6名)

・帝塚山学院泉ヶ丘中高等学校:大阪(12名)

・大阪信愛女学院:大阪(1名)

・Shin Jung Commercial High School:韓国(3名)

・Chung Dong High School:韓国(1名)

生徒による日記の登録以外に,Kennewick High School(USA),大阪府立四条畷北高校,帝塚山学院泉ヶ丘中高等学校など,インターネットクラスルーム参加校の教師による,「メール機能」や「掲示板機能」を利用しての書きこみがあった。

なお,このダイアリーシステムの構築と運営は,西野(大阪府立旭高校)が担当した。

④ 交流の実際

CGIのプログラミングに時間がかかり,10月から利用できるようになった。しかし,2学期の中間考査期間中である高校が多く,実質的には,11月からのスタートになった。登録された日記の延べ日数は,28日であり,月ごとの登録日数の変化は,1998年10月(1日),11月(6日),12月(17日),1999年1月(6日)である。また,他の生徒が書いた日記に対して,コメントを書き加えた数は延べ30件,そのコメントに対して,さらにコメントを書き加えたケースは延べ5件あった。Web

Diaryの「メール機能」を利用した書き込みは延べ5件,掲示板へ登録された発言数は11発言であった。

⑤ 教師の果たす役割

a)システムの構築

Web Diaryは,目的を達成することができるような既成のCGIがなく,また,これまでに実践されたことがない取り組みであったため,Diaryのインタフェースのデザイン,システムの設計から,プログラミング(Perlによる),CGIの構築・修正・管理に至るまで,すべて担当の教師が行う必要があった。しかし,システムは,1度構築してしまえば,継続して利用することができる。次年度は,新しく作りなおす必要はなく,部分的な改良や,メンテナンスを行うだけでよい。

また,自作したプログラムであるため,機能を追加するためのプログラムの追加や修正が可能である。また,Diary以外の交流を行なうためのシステム作りに,プログラムを改変して利用することも可能である。

b) Diaryの紹介と利用の勧誘

Diaryのシステムが完成した後,例示として,旭高校と四条畷北高校のフォルダに模擬的に日記を登録して,参加を希望する生徒に交流の様子がすぐに分かるように準備した。さらに,参加校教師向けのメーリングリスト(日本語用,英語用)に,Dairyの機能や利用方法の説明を書いて利用を呼びかけた。

c) Diaryの改良と運営

Diaryは,当初,日記編集機能だけでスタートした。しかし,インターネットクラスルームの会議で,「日記の内容に対する意見交流や,Diary全体の議論の場がほしい」という意見が出たのを受けて,「メール機能」「掲示板機能」を追加した。さらに,「相手の日記にコメントを書きたい」という生徒の要望を考慮して,「コメント機能」を追加した。

また,Diaryに参加する生徒には,できる限り普段どおりの日常生活を記入し合うように求めた。また,他校の生徒が書いた日記は,必ずコメントを記入するように求めた。

⑥ 評価と展望

このDiaryの取り組みでは,以下に示すような成果があった。

a) Diaryの入力画面の時間枠に,行動を記入して日記を作成するような形態は一定のフォーマットに従うため,自己の日常を英語で表現する方法として容易であり,英語に対する負担の軽減になったと考えられる。

b) 個人の私的な日常を交流する活動を通じて,各地域の若者の生活や文化,風習に触れ,知ることができた。

c) 日記の文面にコメントを記入する機能を利用することによって,相手の行動や考え方に対して,焦点を絞って質問や意見を述べることができた。

一方,これまでの取り組みで,次のような課題が生じている。課題解決への展望と合わせて,以下にまとめる。

a) 外国から参加する生徒が少なかった。

Diaryの利用方法が,わかりにくかったことが原因であると思われる。機能を説明する「Helpボタン」を作成しているが,さらに詳しい説明を載せた,英文でのマニュアルの配布が必要である。相手の日記の文面にコメントを記入することは頻繁に行なわれたが,そのコメントを起点にして対話が継続し,文化や習慣についての議論に発展するようなケースがなく,単発的な問答に終わっていた。担当の教師が,議論を継続させた方がよいと思われる日記の内容やコメントを,掲示板に取り上げるなどの支援をしたほうが良いと思われる。

b) 画像や音声を添付した日記の書きこみが少なかった。

デジタルカメラやビデオからの画像の取り込みや,音声のサンプリングなどの機器の充実とともに,教師の負担をかけずに,生徒自身が画像や音声の編集,Webサーバへの登録ができるような技術的問題,サーバの利用に関する問題を解決する必要がある。

c) Diaryに対するアクセス量が,開設当初と比べて多くなっていない。新たに日記の書きこみが行なわれたり,コメントが加えられたりした場合に,Diaryのオープニング画面で,サインを出して知らせるなど,Diaryを開いてみようとする動機付けになるよな工夫が必要である。

このDiaryによる交流は,国や地域の文化を,生徒達の身近な日常生活というフィルターを通じて,伝え合う仕組みを提案している。このDiaryの企画は,まだスタートしたばかりである。次年度も継続して,さらに活動を発展させたいと考えている。