2.4 実践事例

21世紀へ向けての環境教育

―新酸性雨調査への期待―

広島大学附属福山中・高等学校

広島県福山市春日町五丁目14番1号

平 賀 博 之

hiraga@fukuyama.hiroshima-u.ac.jp

1 はじめに

環境教育において地球的な視野に立つことは重要な視点である。環境問題に関して「Think Globally, Act Locally」というスローガンがある。これは1960年代にウォード(Ward,

B.)とデュポス(Dubos, R.)という環境研究者が作った言葉だといわれている。グローバルな視点を持って環境教育を進める必要のある今,環境教育の場にインターネットのような情報ネットワークを導入することはきわめて意義深いと考える。

1995年度よりスタートした100校プロジェクトの「酸性雨調査プロジェクト」もこのたび新たに「新酸性雨調査」として再スタートを切り,参加校の募集やホームページの再構築などが行われた。21世紀まであと2年あまりとなった現在,新世紀への期待と不安が交錯している。地球環境の汚染は深刻な状況を増し,これまで以上に環境教育に大きな期待が寄せられている。

21世紀に向けての新学習指導要領も発表され,その中でも生きる力としての「生徒の問題解決能力の育成」に重点が置かれている。環境教育も「自然を体験し」,「現在の状況を知り」,「環境のために行動する」という3つの視点が重要とされているが,特に3つ目の視点を育成する上で,インターネットのような双方向のメディアは有効であると考えられる。1)

このような視点から,当校における「新酸性雨調査プロジェクト」への取り組みをまとめたいと思う。

2 酸性雨の観測

酸性雨は生徒自身が自らの手で観測し環境の実態を知り,解決の方法を考える上で,比較的身近で扱いやすい教材である。当校の取り組みの中で,調査の主体はあくまでも生徒であり,生徒の視点で調査を進めることで生徒の能動的な姿勢を引き出すことができると考えている。

当校では,学校裁量の時間を利用して各学年で「課題学習」の時間を設定してきている。第2学年では,数学・理科から1教科を選択させ週1時間の課題学習を実施しており,「理科」の課題学習では環境問題をテーマに取り上げている。酸性雨の観測は,この授業を選択した生徒達にが3〜4人のグループを作って1週間交代で行っている。課題学習「理科」の環境学習では,酸性雨の観測を授業の第1段階として重視している。

これまで4年間の観測で,生徒の意欲は目を見張るものがあったと感じている。うっかり観測を忘れた子はいても,さぼる子は皆無という状況で,生徒の強い責任感と意欲を感じることができる。また,雨が降るたびにインターネットの端末にやって来て,全国の雨の様子を楽しそうに見る生徒も出てきている。特に観測データと一緒に入力してある観測者のコメントを楽しみにしている生徒が多く,pHなどのデータに暖かさは感じないが,観測者の何気ないコメントは顔を合わせたことのない遠隔地にいる仲間を身近に感じさせてくれると言ってている。生徒の意欲の源は,観測そのものの楽しみというより,ホームページを中心とした酸性雨調査プロジェクトのシステムのおかげだと思う。

3 インターネットを利用した酸性雨学習

課題学習「理科」の環境学習では,酸性雨の観測を継続してきて蓄積されたデータを利用して,生徒に身の回りの環境を科学的に認識させることを,授業の第2段階として位置付けている。

ます酸性雨調査プロジェクトでこれまでに蓄積された全国の観測データを使って,日本の酸性雨の状況について考察させる。地球環境の現状を、自分たちの測定データをもとに考察していくことで,より身近な問題として捉えることができ,また,生徒の意欲を高める視点からも意義が大きいと感じている。

新酸性雨調査のホームページの再構築に当たり,新たに設置された観測データのグラフ表示機能は,生徒のデータ理解のために大いに役立っている。現在利用可能なグラフは,「観測日とpH」「降水とpH」「導電率とpH」の3種類のグラフであるが,最も好評だったのが,(意外にも)観測日とpHの関係を示すグラフであった。これまで表でデータを見ていたときには,1つのデータが1行に表示されるため,雨と雨の間隔があまり意識されていなかったが,このグラフはそれを明確に表して,雨の多い季節や雨の間隔が広くあいた時期など,日本の降雨の特徴を示すことができた。生徒も「感覚的には何となく感じていたことが,グラフとして表示されるとよくわかって良かった。」という感想を書いている。

前の酸性雨調査ホームページでは,データは自分で加工してグラフを作らなければいけなかったのだが,何をどのようにグラフを作ったらよいか,生徒にとっては難しかったようだが,今回のホームページになって,示されたグラフを基にデータの特徴を考えていくことができて,学習への取りかかりがスムーズになったように思う。

「降水とpH」「導電率とpH」については,中学2年生にとっては,これがどういう意味を持つグラフなのかを直感的に理解するのが難しかったようである。学習を進めていって酸性雨について詳しい学習が進んだ段階になると,

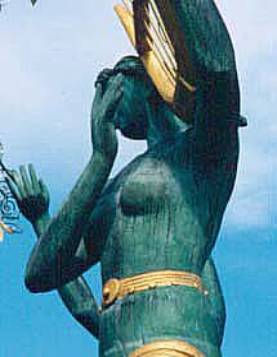

図4 酸性雨の影響調査

アサガオの花(上)

銅像にできたしみ(右)

「ああ,そういう意味だったのか」と納得できた生徒が多かったようだ。

現在のホームページでは,このホームページをどのように使って学習を進めていけばよいかという解説などが未完成だが,今後できればグラフの種類をさらに増やし,小学校・中学校・高等学校といったそれぞれの理解のレベルで使うことができるように,実践事例を掲載したり,データの意味を解説するようなことも必要なのではないかと感じている。

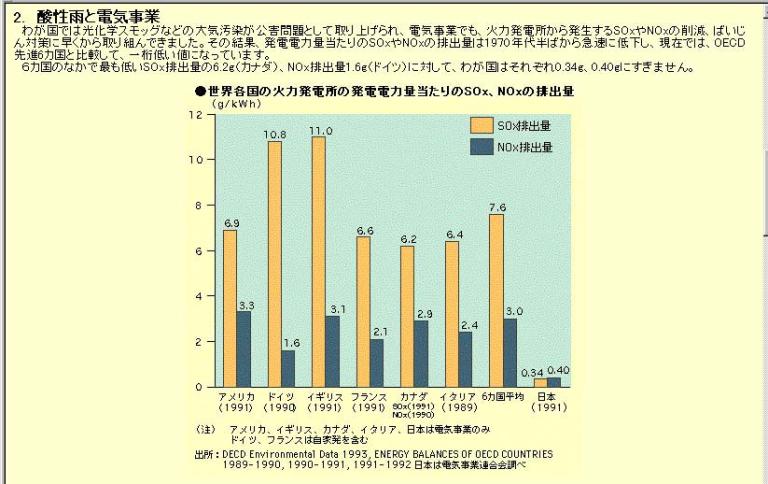

図5 電気事業連合会ホームページ

(大気汚染防止のための努力を掲載している)

インターネットには多くの酸性雨に関する情報が公開されており,これらを使って酸性雨がどのようにして降ってくるのか学習させることが可能である。学習に当たっては,あらかじめ酸性雨に関係する情報をインターネット上の検索サーバを使って探し,生徒に見せたい情報をリンク集としてまとめて,生徒に利用させている。酸性雨の調査方法や観測データを掲示しているページや,大気汚染の観測を行う方法を紹介したページ,酸性雨つららなどの建築物などにおける酸性雨がもたらした被害を紹介したページなど,これらの情報を基に,生徒達は自分たちなりの実験や観察を行って,課題研究を進めることができた。

電力事業会社のホームページや自動車会社のホームページの中には,大気汚染を防止するためにおこなっている努力が詳しく紹介されている。こうした情報は生徒にとって環境問題解決への方法を考え,地球環境の将来への展望を考えさせる上で重要である。酸性雨の問題は,学習を進めていくとその深刻な状況に戸惑うような生徒も多くいる。自分たちの努力だけではどうにもならないという悲観的な考えになる生徒もいるのではないかと思う。しかし,小さな努力が社会を動かし,大きな企業の中にも利益優先ではなくコストのかかる環境対策を行っているという情報は,生徒達の今後の環境問題解決への行動に大きな影響を与えるものと思う。

酸性雨ホームページを環境学習に活用するためには,こうした情報へのリンク集をさらに充実させることも必要だと考える。

4 交流を通して学ぶ

4 交流を通して学ぶ

課題学習「理科」の環境学習の授業では第3段階として,生徒達の観測や学習の体験を基に,世界中の子どもたちとインターネットを通して交流していくように年間のカリキュラムを構成している。

当校が1995〜1996年度に文部省のモデル事業として参加したGLOBEプログラムの日本のホームページには,参加校同士が自由に交流ができるように電子掲示板やチャットのコーナーが設置されている。当校の生徒たちは,このGLOBE

JAPANのシステムを好んで利用している。GLOBEプログラムにも観測項目に雨のpHの測定があり,掲示板の1つは「酸性雨」をテーマにメッセージが書き込まれている。生徒達は課題研究の中で感じた疑問や意見をこの掲示板に書き込んだり,チャットで他の学校の生徒と意見を交換していた。

自動車の排気ガスの調査をしたグループは,「大気汚染をなくすためには自動車を使わないようにすればいい」という意見を書き込んだが,これに対して,「自転車だけで生活できますか。」「電気自動車ならいいのでは」などの多くの意見をもらってさらに深く考察することができた。

酸性雨調査プロジェクトのホームページにも電子掲示板の設置を予定しているが,プロジェクトの参加校との交流が始まることを楽しみにしている。

5 環境学習の成果 図6 電子掲示板による交流

当校で課題学習「理科」の環境教育の授業を履修した生徒と,そうでない生徒について行った環境に関する意識調査の結果では,環境問題に関する知識や関心に関する項目では大きな差は見られず,例えば,「酸性雨」や「ダイオキシン」,「地球温暖化」といった問題に対し,どの生徒もみなそれらの言葉や内容をよく知っているという結果がでている。近年マスコミが環境問題を盛んに取り上げていることが,生徒達の環境に対する知識をふやし,関心を高める結果につながっているように思う。ところが,実践力に該当する項目では課題学習「理科」の環境教育の授業を履修した生徒と,そうでない生徒のあいだに大きな差が見られた。具体的には,環境に対する行動を,小さなことでもやっていこうとする意欲があり,たとえば「ゴミの分別」を行うとか,「無駄な電気のスイッチを切る」といったことを積極的に行っているということを答えてくれている。

地球環境の問題が解決へ向けて,道を閉ざされている状況ではなく,多くの人々が努力していることを知り,自分たちの小さな行動の1つひとつが,けっして無駄になることなく成果となっていくことを実感させることができれば,生徒の実践力は自ずと育っていくものと考える。

新酸性雨調査プロジェクトのホームページが,21世紀の環境教育の中で活用され,多くの「環境のために行動する」仲間を作っていく礎となることを期待している。特に新学習指導要領の特徴ともいえる「総合的な学習」では,環境が1つの柱として取り上げられているが,酸性雨プロジェクトの実践はまさに総合的な学習の課題として最適といえるものであり,これからも大きく注目される存在となるのではないだろうか。

「新酸性雨調査プロジェクト」の実施期間として残された1年半の間に,酸性雨問題を総合的に扱い,総合的な学習などに活用が可能となるようなホームページをめざし,さらに実践を重ねていきたいと思っている。

<参考文献>

1) 文部省:「中学校学習指導要領」,1998

<参考URL>

1) 文部省 幼稚園教育要領,小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領

http://www.monbu.go.jp/news/00000298/index.html

2) 広島大学附属福山中・高等学校の新酸性雨調査

http://www.hiroshima-u.ac.jp/Organization/fukuyama/acid-rain/index.html

3) 酸性雨調査ホームページ

http://www.cec.or.jp/es/kyouiku/100/project/prjlist/joint/acid/index.html

4) 酸性雨に関係するリンク集

http://www.hiroshima-u.ac.jp/Organization/fukuyama/acid-rain/link.html

5) 電気事業連合会のホームページ(環境問題)

http://www.fepc.or.jp/kankyou/index.html

6) GLOBE JAPAN ホームページ

http://www.fsifee.u-gakugei.ac.jp/globe/

7) GLOBE JAPAN 掲示板

http://www.fsifee.u-gakugei.ac.jp/cgi-bin/ubbs