�u�r�f�I�N���b�v�����p�������ނ̋�������v

���w�Z�S�N���E�����w�K

���ꌧ�@��Îs�����쏬�w�Z�@�Ό��@��F

![]() �C���^�[�l�b�g���p�̈Ӑ}

�C���^�[�l�b�g���p�̈Ӑ}

�C���^�[�l�b�g����芪���Z�p�I���W�́C�C���^�[�l�b�g��œ�������邱�Ƃ����\�ɂ��Ă���B�N�C�b�N�^�C��3.0��r�f�I�N���b�v���ȒP�ɎB�e�ł���f�W�^���J�����̓o��ɂ��C�]����肽���ւ�ȒP�Ƀr�f�I�N���b�v���v������ɔ��M�ł���悤�ɂȂ����B�܂��C�ʐM���̌���ɂ��C���܂ł�荂���ō��i���ȒʐM��������ɐ�������B���̂悤�Ȋ��̕ω���w�i�ɁC�l�b�g���[�N��Ńr�f�I�N���b�v������ɗ��p���鋳�ނ̍쐬���\�ɂȂ��Ă����Ƃ�����B�����ŁC���쏬�w�Z�ł͑S���̋��猻��̕��Ƌ����ŁC�r�f�I�N���b�v�𗘗p�������ރ��\�[�X�̋���������Ăт����邱�Ƃɂ����B�r�f�I�N���b�v�𗘗p�������ނ��l�b�g���[�N��ŋ������삷��̂����̊��̂˂炢�ł���B

![]()

�P�u�r�f�I�N���b�v�����p�������ނ̋�������v

�i�P�j�˂炢

�@���̃v���W�F�N�g�ł́C�r�f�I�N���b�v�𗘗p�������ނ��l�b�g���[�N��ŋ����쐬���C�v������Ɍ��J���邱�Ƃɂ���āC�����p�������ނ����L���邱�Ƃ��߂����Ă���B�����̓����p�������ނ͎��Z���̈��ƒ�ȂȂǂ̋��Ȋw�K�����łȂ��C�u�������ׁv�Ȃǒn�捷�������w�K�ɂ��𗧂Ă邱�Ƃ��ł���Ǝv����B����ɁC���Ȃ̎������̎�舵������C�Z���̃R���p�X�̎g�����ȂǁC�e���Ȃ̕⏕�I�ȋ��ނƂ��Ă����ɗ����̂ƍl������B

�i�Q�j�Q���ҋy�я���

��c�@���d�i�֔V��������ψ���j

���@�@�ꐳ�i�������������������Y�����w�Z�j

����@�@���i�������Ό������Ό������w�Z�j

�F��@�F�F�i����_�s�������w�Z�j

�����@�_���i���ꌧ���ӊw�Z�j

����@�@�E�i��a�s���ъԏ��j

�����@�N���i���{���ӊw�Z�j

�����@�B��i���c�ӎs����ψ���j

�H���@���b�i�T���p�E�����{�l�w�Z�j

�O�g�@�M�v�i���c�s���T�菬�w�Z�j

�����@�O�s�i���s�s���鐝��w�Z�j

�Ό��@��F�i��Îs�����쏬�w�Z�j

�i�R�j���ލ쐬�ɂ�������

�@���p����r�f�I�N���b�v�́CSANYO�А��̃f�W�^���J�����iDSC-�w100�j����ɍ쐬�������ƍl���Ă���B���̃f�W�^���J�����͂R�Q�O�~�Q�S�O�s�N�Z���̓���������t���ŋL�^���邱�Ƃ��ł��C�ۑ����ꂽ�t�@�C���́C�T�b���x�̃r�f�I�N���b�v�Ŗ�W�T�O�������x�̑傫���ɂȂ�B���̃f�W�^���J�����͒ʏ�̐Î~����B�e����̂Ɠ�����y���ŁC�r�f�I�N���b�v���B�e�ł��C�B�e���ꂽ����̓X�}�[�g���f�B�A��avi�`���ŕۑ������̂ŁC�t���b�s�B�[�f�B�X�N�A�_�v�^�i�t���b�V���p�X�j���o�R���Ē��ڃR���s���[�^�ɕۑ��ł���B�R���s���[�^�Ɏ�荞�܂ꂽavi�t�@�C�������̂܂܂e�s�o�łv�����T�[�o�[�ɓ]�����Chtml�t�@�C�����烊���N��C�N�C�b�N�^�C��3.0�̃v���O�C�����C���X�g�[������Ă���u���E�U�[��œ�����Đ����邱�Ƃ��\�ɂȂ�B�摜�t�@�C���̃R���o�[�g�����ȃ^�O�̎g�p�ȂǁC�߂�ǂ��Ȏ�Ԃ��K�v�Ȃ��̂œ���t�@�C���̍쐬����Đ��܂Ŏ������ł���̂ő�ώ�y�Ƀr�f�I�N���b�v�����p�ł���B

�@���̃f�W�^���J�������g�킸�ɁC�r�f�I�f�ނ�L���v�`���[���u�ŃR���s���[�^�Ɏ�荞�ޏꍇ�ł��C����̋��ލ쐬�ɓ������ẮC��ʂ̑傫����t�@�C���̑傫���Ȃǂ����̃r�f�I�N���b�v�Ɠ��T�C�Y�̂��̂ƂȂ�悤�ɂ��C����ɏ�����`�ō�Ƃ�i�߂�ƁC���ނƂ��Ă̓��ꉻ���͂����ƍl���Ă���B

�������C�����ȃr�f�I�L���v�`���[�{�[�h�̏ꍇ�C���k��������ꂸ�Ƀt�@�C���T�C�Y���傫���Ȃ肷���邽�߁CMPEG�Ńr�f�I�t�@�C�����쐬�ł���G���R�[�_���K�v�ł���B

�@��ʓI�ɂ́C�r�f�I�J�����ŎB�e�����摜���r�f�I�L���v�`���[�{�[�h�ŃR���s���[�^�Ɏ�荞�݁C����ҏW�p�̃\�t�g�Ńr�f�I�N���b�v�ɉ��H���邱�ƂɂȂ�B�摜�T�C�Y�͂R�Q�O�~�Q�S�O�s�N�Z���ŁC�摜�T�C�Y�͂P�l�����z���Ȃ����̂�W���Ƃ������B

�@���ނɂ���ẮC�������p�̃r�f�I�J������C�����r�f�I�J�����ȂǁC�f�W�^���J�����ŎB�e�ł��Ȃ����悪�K�v�ɂȂ邽�߁C�����̓�������H����ۂɁC��L�̕W���T�C�Y�ʼn��H����Ɠ��ꂪ�͂����ƍl���Ă���B

�i�S�j�쐬�̎菇

�@���쏬�w�Z�̂v�����T�[�o�[���ɋ�����Ɨp�̃f�B���N�g����݂���B���̃f�B���N�g���ɂ͂��̃v���W�F�N�g�ɎQ�����������ꂼ��ɃA�N�Z�X�̃p�[�~�b�V������ݒ肵�C���R�ɓǂݏ������ł���悤�ɂ��Ă����B�Q���҂͂��̃f�B���N�g���ɑf�ނƂȂ�r�f�N���b�v��]������B�܂��Cavi�t�@�C�������łȂ��C���̃r�f�I�N���b�v�𗘗p�������ޗp��html�t�@�C���Ȃǂ�������̃t�@�C�����]������B

�@���̃f�B���N�g���[�ɕۑ����ꂽ�r�f�I�N���b�v��html�t�@�C���́C�Q���҂����R�ɃR�s�[����H���Ă��悢�Ƃ������������O�ɓ��Ă���̂ŁC�Q���҂����̃r�f�I�N���b�v�𗘗p���Ă��ꂼ��v���v���̋��ޗphtml�@�t�@�C�����쐬���邱�Ƃ��ł���B�Ⴆ�C�`�Z�ō쐬�����r�f�I�N���b�v�Ƃa�Z�ō쐬�����r�f�I�N���b�v�𗘗p���āC�b�Z�����Z�p�̋��ޗphtml�t�@�C�����쐬���邱�Ƃ��ł���C�Ƃ������Ƃł���B

�@���݂̒ʐM���ł͂P�l�a���x�̃t�@�C�����l�b�g���[�N��Ń����N���ė��p����͖̂����ł���B���������āC���ނƂ��ė��p����ɂ͂��炩���ߋ�����Ɨp�̃f�B���N�g�����玩�Z�̃R���s���[�^�ɓ]�����C�ۑ����邱�Ƃɂ���āC�Đ��ɗv���鎞�Ԃ��Z�k����C���p�ɑς����鋳�ނɂȂ�B

�@��Ƃ�i�߂�ɂ������ẮC��p�̃��[�����O���X�g�𗧂��グ����C��c���i�a�a�r�j��ݒ肵�ĎQ���҂̏��������͂���C�𗬂�i�߂Ȃ����Ƃ������Ȃ������B

�i�T�j��̓I�ȋ��ޗ�

�r�f�I�N���b�v�𗘗p�������ނƂ��Ă͎��̂悤�Ȃ��̂��l������B

|

�̈���Z�n�̋��� |

�@�͔͓I�ȉ��Z�⓮�삾���łȂ��C���K�̃r�f�I�N���b�v����������ȂǁC�����������̉ۑ�������C������������邽�߂̎x���ɂȂ�悤�ȋ��ނȂǂ��L���ł���B�B |

|

�ƒ�ȓ��̎��Z������ |

�@�ٖD�́u�ʎ~�߁v��u�ʌ��сv�C�u�~�V���̈����v�C�u�������̈����v�ȂǁC�ƒ�Ȃ̗̈�ł͎��Z�����̂������ւ��B�r�f�I�N���b�v�𗘗p���邱�Ƃɂ���āC���ۂ̕��@�����邱�Ƃ��ł��C�}��ʐ^�ɔ�ׂĂ킩��₷�����ނ��ł���ƍl������ |

|

����̕����ׂ鋳�� |

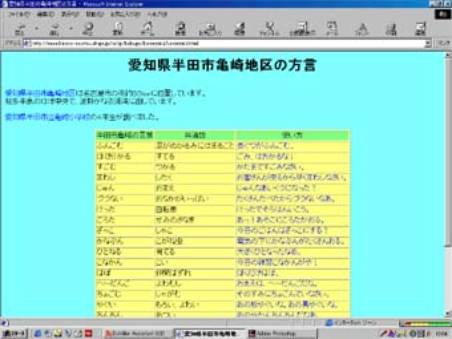

�n�悲�Ƃɗl�X�ȕ���������B�r�f�I�N���b�v�͉����������ɍĐ��ł���̂ŁC���ʂ������ڂ��Ƃɒn���̌��t�ŕ\�����C�r�f�I�N���b�v�ɂ܂Ƃ߂�C�����̃f�[�^�x�[�X�ɂȂ�B |

�Q

�v�����y�[�W�֔��M���ꂽ��i���

�i�P�j���m�����c�s���T�菬�w�Z�́u�T��n��̕����v

�@���̃y�[�W�́C���m�����c�s���T�菬�w�Z���쐬�����u�T��n��̕����v�ł���B�T��n��̕������W�߁C���ꂼ��̌�����C���g�l�[�V�������r�f�I�N���b�v�Ŏ������邱�Ƃ��ł���B���̂悤�ȁC�����ׂĂ������r�f�I�N���b�v���g���Ď����ł��鋳�ނ����{�e�n���甭�M�����C�����̃y�[�W���l�b�g���[�N�Ō��т��邱�Ƃő�ϗD�G�ȋ��ނɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�@�܂��C���̃y�[�W���쐬�����搶�̌��t�ɂ��C���������̕����M����w�K�ł́C���M���e�ɐӔC�������ߎ��������̒��ׂ��������{���ɐ������̂��ǂ����C�^���ɂȂ炴������Ȃ��Ȃ�B����䂦�C�������C�Ȃ��g���Ă��鎩�������̌����ɂ��C�����C�n��ɒ����Z��ł�������֕����ɍs������C��������i��Œ��ׂ��肷��ԓx��������悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł������B���M���銈�����̂����ނƂ��Č��ʓI�Ȋ����ݏo�����ʂƂȂ�̂ł���B

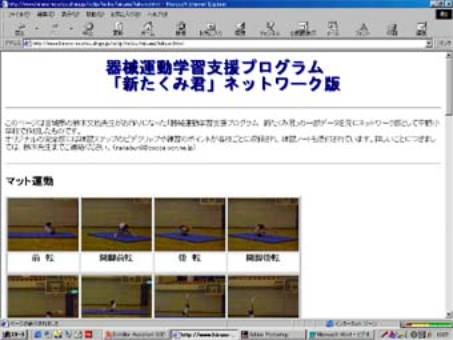

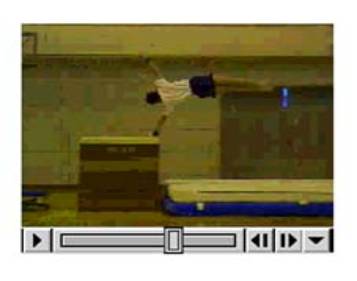

�i�Q�j�l�b�g���[�N�Łu�V�����N�v

�@���́C�l�b�g���[�N�Łu�V�����N�v�́C�{�錧�̗�ؕ���搶���쐬���ꂽ�b�c���ށu�V�����N�v�����Ƃɂ��āC���̃f�[�^�𗘗p�����Ă��������ĕ��쏬�w�Z�ō쐬�������̂ł���B�b�c���ށu�V�����N�v�͂Q�O�O���z����r�f�I�N���b�v�����^����C��������B�̑��̋Z���w��ł䂭���߂̗��K���@���r�f�I�N���b�v�Ō��邱�Ƃ��ł���B�܂��C���t�p�̎w���}�j���A����w�K�v�����g���p�ӂ���C��B�^�����w�Ԃ����ő�ϗL�p�ȃf�W�^�����ނł���B���̂b�c���ށu�V�����N�v�Ɏ��^����Ă���ꕔ�̃r�f�I�N���b�v���g�킹�Ă��������ăl�b�g���[�N��ɔz�M���悤�Ƃ������̂����̃l�b�g���[�N�Łu�V�����N�v�ł���B�r���Ŏ~�߂���C�����߂�����C�Z�̓r���̎p�����ϑ�����ȂǁC��B�^�����w�K�����ł̈�l��l�̎����ɑ���x�����\�ɂȂ�C��B�^���̂悤�Ȏ��Z�n�̊w�K�ɂ͍œK�̋��ނł���B

�i�R�j�u�~�V���D���v

�@����́C����_�s���×����w�Z�̉F��搶�������ɂȂ����u�~�V���D���v�ł���B�̈�ƕ���ŁC�ƒ�Ȃ����Z���d�v�Ȋw�K���e�ɑg�ݓ�����Ă���B�Ⴆ���̂悤�ȃ~�V���̈������⒲���̎d���Ȃǂł���B�ƒ납�͑����̓���𗘗p����̂ŁC�����̓���̎g�����Ȃǂ��C�{��ʐ^�Ŋw�Ԃ��������̂��铮��Ŏ��ۂ̈�������������������ɂƂ��Ă��킩��₷�����̂ƂȂ�B

�R ���Ƃł̊��p����

�i�P�j�P�����@�S�N�����w�K�u��ƐS�œ`���悤�v

�i�Q�j�w���ɂ悹��

�@���쏬�w�Z�ł͂ł͍��N�x���u�����I�Ȋw�K�̎��ԁv���Z�������̒��ɂ��āC�u������Ղɂ��������w�K�̎��݁v�Ƃ����e�[�}�Ō�����i�߂邱�ƂɂȂ����B�e�w�N�ɂ����Ă��C�킽���������u�������Ă͂����Ȃ����Ɓv���u�i���ՓI�Ɂj��Ȃ��Ɓv�𑍍��w�K�̒��Ƃ��C�S�N���ł́C�u�ЂƁv�u���́v�u���Ɓv�̂��ꂼ��̎��ۂɒ��ڂ��Ȃ���N�Ԃ�ʂ����w�K��i�߂钆�ŁC�ڂɂ͌����Ȃ��S�̂Ȃ�����ɂ������ƍl���C�w�S���Ȃ��x��N�Ԃ̃e�[�}�Ƃ��Ď��g��ł����B

�P�O���ɂ́C�V���w���ӂɓ_����T���ɍs������C���̒��ɉ��̏o��M���@�������肵����ŁC�{�P���̒��S���ނ̈�ł��鍑��́w��ƐS�œǂށx�Ɏ��g�݁C�ڂ̕s���R�ȕ��̋�J��_���̑���ɂ��Ċw�B�����ɂP�P���Q���ɂ͎��ꌧ�낤�������u�t�������Ď�b�u�����J���C���̕s���R�ȕ��̐������b�\���ɂ��Ċw�B

�P�O���ɂ́C�V���w���ӂɓ_����T���ɍs������C���̒��ɉ��̏o��M���@�������肵����ŁC�{�P���̒��S���ނ̈�ł��鍑��́w��ƐS�œǂށx�Ɏ��g�݁C�ڂ̕s���R�ȕ��̋�J��_���̑���ɂ��Ċw�B�����ɂP�P���Q���ɂ͎��ꌧ�낤�������u�t�������Ď�b�u�����J���C���̕s���R�ȕ��̐������b�\���ɂ��Ċw�B

�@���̌�ɂ́C�e����̒��ɂ͂ǂ�ȐS���Ȃ��{�݂�ݔ�������̂��ׂɍs�����f�ƁC���ׂ����ꏊ���ƂɃO���[�v������Ð�����p���R�C�v�����X�z�e���C��Ìx�@�C��Îs���a�@�C���ꌧ���т킱�z�[���Ȃǂɕ�����Ď�ނ������B�Q�w�����ɂ́C�𗬉�����Ă��ꂼ��̏ꏊ�Ō��������Ƃ\���������B���s���Đl���w�K�̈�Ƃ��ĎԂ����̌����������ƂŁC���w�K�Ɏ������������邱�Ƃ��ł��C�R�w���ɍs�����Q��ڂ̕���̒��T���ł͎q�ǂ������̐\���o�ɂ���āC�Ԃ����⏼�t��C�x�r�[�J�[���g���Ă̒T���ƂȂ����B

�@����Ȓ��ŁC���i���C�Ȃ��������Ă���Ƃ��ɂ͂قƂ�NjC�Â��Ȃ�������Q�����������̂��߂́w�S���Ȃ��x�ݔ��́C���̂��������ɍL������蕽��̒��S�̂��o���A�t���[�����Ă��邱�Ƃ��w�сC�����Ɏc���ꂽ�ۑ�ɂ��Ă��C�Â����Ƃ��ł����B

�@���̒P�����w�K���钆�ŗ^����ꂽ�ۑ�����Ȃ����ƂŖ������Ă����q�ǂ������ɁC���ݐi�s�`�̉ۑ�ɗ��������킹�C���������ʼnۑ��������͂�Nj���������͂�{�������Ǝv���B����ɁC���������̐S���Ȃ����Ƃł���Ƀo���A�t���[�����ꂽ�Љ������Ă�����Ƃ����������������C���ꂩ��̐������ɔ��f�����邱�Ƃ��ł�����Ǝv���B

�@�����ł��̎��Ƃł́C�Z����̕����}�b�v���v�����y�[�W�`���ō������C���ꌧ�̃y�[�W�ɃA�N�Z�X���āu���m���ւ̃��b�Z�[�W�v�Ɉӌ��̒�Ă��s������C���̃v���W�F�N�g�ō쐬������b���T�Ŏ�b���w�Ԋw�K�ȂǂɎ��g�܂��邱�Ƃɂ����B

�i�R�j�P���̂˂炢

�E��Q�⍂��ɂ��čl���C���̋�J��肢�ɂ��ė������悤�Ƃ���C������S�����߂�B

�E�g�߂Ȏ{�݁E�ݔ���Z��̒T����ʂ��Č��������Ƃ��𗬂��C��Q�҂⍂��҂̂��߂ɍH�v����Ă���Ƃ���⍡��̉ۑ�ɖڂ�������B

�E�����ɂł��邱�Ƃ��l���C�w���Ƃ��ɐ������ӗ~�ƍs���Ɉڂ��͂���Ă�B

���p��

�@ �n�[�h�c�C���^�[�l�b�g��p���ڑ��y�тk�`�m�C�v�����T�[�o�[�C�N�A�C�A���g�Q�T��C�r�f�I�G���R�[�_�[

�A

�\�t�g�c�����p�v�����y�[�W�쐬�\�t�g�u�V�[���G�f�B�^�[�v�i�m�d�b-�g�l�������j�C�L�b�h�s�N�X�C�v�����u���E�U�[

�i�S�j��̓I�Ȏ��Ƃ̗���

���Ƃł͂��ꂼ��u�����ɂł��邱�Ɓv�̃O���[�v�ɕ�����Ċ����Ɏ��g�B���̃O���[�v�Ƃ͈ȉ��̂W�ł���B

�E�w��������}�b�v���쐬����B�E���m���ւ̃��b�Z�[�W�������B�E���́u�������Ď��Ɓv�Ƀo���A�t���[�̊X�Â���̒�Ă�����B�E���G�����\�t�g�Ń|�X�^�[�����B�E��b���T�Ŏ�b���w�ԁB�E��b����b�w���҂���w�сC���������Ŏ�b���T�����B�E�Z���_���}�b�v�����B�E�ڂ̕s���R�ȕ��̂��߂̂�����G�{�����B

�S ���H���I����

���̎��ƂɎQ�������q�ǂ��B�͂��ꂼ�ꎩ���̂ł��邱�Ƃ��l���C�l�X�Ȋ����Ɏ��g�B�����̃��`�x�[�V�������쓮�͂ɂ��Ď�̓I�Ȋw�т������ł����悤�Ɏv���B����́C���M���e������ɖL���ɁC�����ĉ��l�̂�����̂ɍ��߂�w�͂��K�v�ł��邾�낤�B

�����|�C���g�E�A�h�o�C�X

|

�@�r�f�I�N���b�v�́C�]���́u���ꗬ���v�^�̃r�f�I���ނł͎����ł��Ȃ����������̎�̓I�Ȏ��ƎQ�����\�ɂȂ�B���̎��Ƃł́C�����r���K�v�ȃf�I�N���b�v��I�Ԃ��Ƃ�����I������\�͂���Ă��ł��d�v�ł���B�t�Ɍ����C�����ɖL�x�ȋ��ނ��쐬���邩���|�C���g�ɂȂ�B���̓_�C�l�b�g���[�N���g���Ă̋�������͑傫�ȈӖ����������Ǝv���B����C���t�̌ǓƂȍ�Ƃ��l�b�g���[�N�ŋ��L����K�v�����邾�낤�B |

���p�����t�q�k�Ȃ�

�r�f�I�N���b�v�����p�����w�K���ށihttp://www.hirano-es.otsu.shiga.jp/vclip/�j

SANYO�̃f�W�J���̃y�[�W�ihttp://www.sanyo.co.jp/AV/DSC/index.html�j

�N�C�b�N�^�C��3.0�ihttp://www.apple.co.jp/quicktime/sw/sw.html�j

[�O�̃y�[�W��]�@[���̃y�[�W��]