2. Cu-SeeMeを活用した国際交流

──躍動的な交流をめざして──

1. 背景

文部省・通産省による100校プロジェクトの中で3年間にわたりインターネットを活用した国際交流の道を探ってきた。

何よりも驚いたのは生徒が活き活きとしてきたことである。1対40という昔ながらの授業形態が,インターネットを介して,海外の生徒と日本の生徒1対1の授業が行えるようになったのである。

幸いにも本校は100校に参加することによってサーバーを貸与され,生徒一人一人がメールアカウントを持つことが可能になった。

自分宛のメールは自分にしか開けない,そんなこともあって,放課後など生徒はわずかな時間を惜しんでメールをチェックするため,コンピュータルームに殺到した。

問題がないわけではない。当然電子メールを私信としたことによって,生徒の英文メールなどをチェックできなくなった。

生徒の英文の間違いなどどうしようと,初期の段階では指導者側に迷いがあったが,それはインターネットの速さが解決してくれた。

数多くメールのやりとりをすることにより生徒の英文の間違は訂正され,表現力も高まってきたのである。

終わりの文章を例に取ると,Goodbyeのレベルが I have to goに代わり,さらにはI am looking forward to your prompt reply (あなたからの速い返事を楽しみにしています。)にまで変わってきた。

英作文ならぬインターネットを通した「英借文」が成立し表現能力を高めてきたのである。

高校を取り巻くインターネット状況も大きく変化してきた。

全国5,496校の内,ホームページは1,006校の高校が公開している。(大阪教育大学 平成10年1月調べ)

このような状況下にあって,私たちは「クラブ的」な少数の利用ではなく,定期的におこなう「国際共同授業」に取り組み,実践してきた。

2. 交流のねらい

・ アメリカ人に対するステレオタイプ的な見方を是正させていく。

・ 第2外国語である英語,日本語をリアルタイムの交信の中で扱い,学習者としての共感を得させる。

・ 交流の中で自分の生活を見直す視点を把握させていく。

・ 共同制作「Webマガジン」を通してネットワーク上でのコラボレーション(協力)と責任について学習させる。

・ Cu-SeeMeなどの新しいインターネットリテラシーを習得させる。

3. 交流の実践

1)交流相手をどうやって

スクールネット(schoolnet@schoolnet.or.jp)に交流依頼のメールがアメリカのハバーフォード大学日本語教師,小池先生より送られてきた。

相手学生の日本語エッセイに対するコメントを求めたものであった。

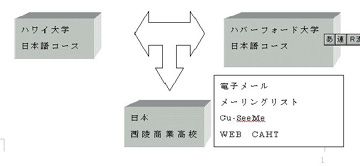

その後,個人的にメールのやりとりを続け,インターネットを活用した共同授業の提案を行った。初年度はメーリングリスト,Cu-SeeMeなどを活用し,毎週水曜日の午前中第1限を交流の時間に当てた。

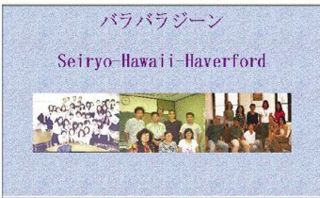

この実践を小池先生が,日本語教師の学会などで発表されハワイ大学日本語学習生徒も参加する事となった。現在ではハワイ大学――ハバーフォード大学――西陵商業高校の3地点の交流が実現している。

2)交流の形態

それぞれの学校でチームを作り,Web上にマガジンを制作する。

テーマの決定

↓

電子メールなどを通して意見交換しテーマを決定する。今年度は共同でWeb上にマガジンを作ることに決定した。

この段階では教師側がインターネット環境を考慮に入れ,実施可能なテーマを絞り込ませた。

電子メールでエッセイを送る

↓

|

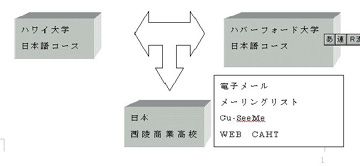

メーリングリスト

|

|

一時間の中で自分のテーマにあったエッセイを1つ書かせ,メーリングリストに投稿させる。エッセイの基本的な書き方については事前に指導しておく。

エッセイに対する感想を送る

↓

相手側からもエッセイがやってくる。これに対して感想を送らせる。

意見交換(Cu-SeeMe・Web-Chat)

↓

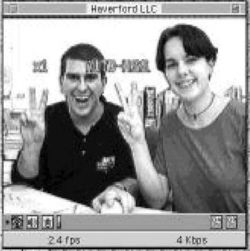

相手の姿が見えないと,どうしても意欲的に取り組めないもの。月に2回程度Cu-SeeMeによって音声と画像によるリアルタイムのコミュニケーションを取り入れ,プロジェクトへの参加意欲を高めた。

Webマガジンの制作

↓

それぞれのエッセイをWeb上に掲載し一つのマガジンを作り上げた。

|

|

Cu-SeeMeを使った意見交換(日本語+英語でのリアルタイムの交信)

4. 実践の成果

1)生徒の意識の変化

人間と人間が対話するとき,そこにはそれぞれの生活と文化の交流が起こる。何気なく聞いていた「アメリカ」「日系人社会」などの言葉が,交流相手の顔と歴史によって生きた情報として一人一人の生徒の中に入ってくる。

生徒のエッセイに対する意見

私は,あなたの文章を読んで驚きました。日系人の人達がそんなところで苦労していたとは気づかなかったので「なるほど!」と思いました。いかにも外国の人だと思った場合は「この人にはわかりやすく話してあげよう。」と思うだろうけど,見た感じが日本人と変わらなかったらやっぱり,「何で日本語を正しく使えてないのかな−」と思ってしまいそうです。

だけど,今回あなたの文章を読んでそういう悩みを持っている人もいることを教えられたのでこれからは気をつけて見ていこうと思います。

2)生徒の変容

お互い第二外国語を学習する立場から,懸命に日本語・英語を使ってみようとする相互の姿に共感を持ち,励ましあう結果となっている。

|

3地点で共同制作したページ

|

|

学習が学習だけに終わらない,実践の場で活用され自信につながっ ていく一つの流れがこの交流には内包されている。

本側生徒の感想

相手の日本語文章について

会話能力と同様に,すばらしいと思います。 時々,間違った使い方をしていますが,その時は,直してあげています。 ただ援助交際について詳しく知っており,そのことについての質問には困りました。

3)教員同士の交流の深化

教師側は授業時間の交流の主体ではなく,支援者の位置でこのプロジェクトに参加した。しかしこの種のプロジェクトにおいて教員間の人間関係は心臓部となる。

教員の打ち合わせは主に電子メールで行った。毎日の様に打ち合わせを行い授業に備えてきた。多いときには一日に20通ものメールが飛び交った。さらに3地点での交流であるため1週間に一度,リアルタイムのWeb-Chat(ハワイ大学に設置)を活用し,打ち合わせを行った。

アメリカ東海岸夜9:00――ハワイ午後4:00――日本翌日午前11:00という時間となった。それぞれに予定を会わせ取り組んできたがコーディネーターの熱意がプロジェクト成功の鍵となる。

5. これから始める方へのアドバイス

1)コーディネータとの人間関係が重要,日常的なやりとりを。

2)画像やCu-SeeMeを活用することにより,動機が高まる。いろんなツールを試してみるとよい。

3)最後に何か共同の作品を残すことで,次の生徒のイメージづくりに役立つ。

6. その他

| 1)相手の概要 | ハバーフォード大学日本語コース学生 20名 |

| ハワイ大学 日本語コース 10名 | |

| 2)本校の概要 | 27学級 生徒数840名 対象生徒 |

| 3年国際コミュニケーションコース 42名 | |

| 3)交流期間 | 平成8年9月より平成10年2月まで |

| 4)ネットワーク環境 | 新100校 64kbps専用線 端末40台 |

| 5)学校名 | 名古屋市立西陵商業高校 |

| 6)作成者 | 影戸 誠(kageto@nagoya-seiryo-chs.nishi.nagoya.jp) |

| 7)プロジェクト関連URL | ・http://202.249.160.2/japanWebzineのページ(ハバーフォード大学) |

| ・http://www.haverford.edu/jnse/4fall97/zinecover.html | |

| ・ハバーフォード大学の関連URL http://www.haverford.edu/jnse/4fall97/students.html |

|

| ・ハワイ大学の関連URL http://www.lll.hawaii.edu/Ashworth/490/ |

|

| ・打ち合わせに使っているCHATROOM http://www.hern.hawaii.edu/cgi-bin/WebX |