モバイルGIS(地理情報システム)を用いた

|

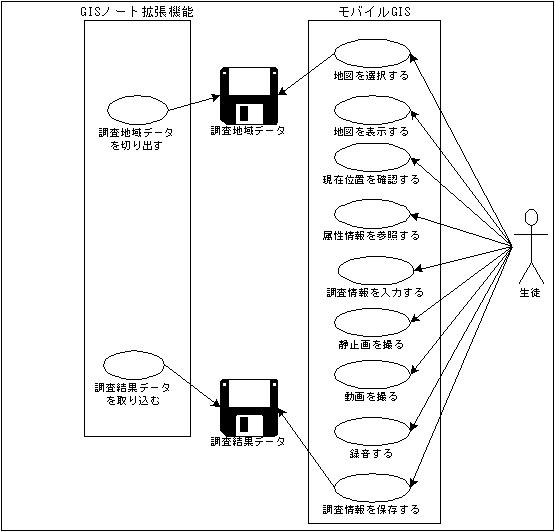

以下にシステムイメージ図を示す。

図 1 モバイルGISイメージ

|

テーマ:こどもたちの視点で主題図を自由に企画し, つくってみよう世代を超えたグループ学習を実施してみよう! |

●日時 2000年8月1日

●場所 慶応義塾大学(日吉キャンパス)

●参加者 (敬称略・順不同)

太田弘(慶応義塾普通部教諭),高木勇夫(慶応義塾大学教授),武山政直(武蔵工業大学助教授),今井正一(財団法人コンピュータ教育開発センター指導課長),北憲一郎(慶応義塾大学院政策メディア科M2),坂本直紀(慶応義塾大学法学部政治学科4年),温勢隆史(財団法人日本建設情報総合センター),南幸弘(アジア航測株式会社),坂井繭美(アジア航測株式会社),石塚耕治(財団法人地域開発研究所),塩澤明子(財団法人地域開発研究所)

●テーマ 「こどもたちの視点で主題図を自由に企画し,つくってみよう世代を超えたグループ学習を実施してみよう!」

●内容

1)主旨説明

2)学習用GIS「GISノート」(JACIC提供)説明

3)開発内容,使用機器の概要説明

4)意見交換

実証実験:エリアは日吉の街中と自然の多いところを検討。実施は5,6人の生徒だけのグループ学習,大学生を交えたグループ学習を考えている。シニア主体の「日吉の自然に学ぶ会」が月1回日吉キャンパスの自然観察を行っている。このグループと組んだ世代間ギャップのあるチーム編成もいいのでは。生涯学習や地域交流にもつながる。

欲しい機能:コンピュータメディアで野外学習をする際のメリットで大きいものは双方向。自分がなにかに参加しているという意識が得られる。一方向でも現場と教室を結ぶオンサイトGISということはいままでにないもの。

媒体:携帯電話(iモードなど),パームPCなどの媒体は検討したが,今回の使用目的,ユーザインターフェースを考えてハンドヘルドパソコンにした。

学習場面:まだ子どもたちはGISが野外学習でどのように使えるかがわからないので,GISの研修とともに,紙地図をつかった野外学習を実施してみる。

利用場面:地上写真と空中写真や地図との組み合わせもおもしろい。音マップをつくるということもおもしろい。空中写真や地上写真が時系列でそろっているといい。子どもたちの目でみた主題図というところが面白そうだ。野外調査の主題検討の段階から子どもたちの柔軟な発想で行ったほうがよい学習になる。失敗してもなぜ失敗したかを明確にすればよい。試行錯誤で子どもたち主体でやってみてはどうか。

従来は,所謂,「野帳」と呼ばれるフィールドワークの記録ノートを用いて行っていた。通常の教室で用いるノートよりも小さなサイズのB6版,A5版の大きさで,野外作業服のポケットに入る携帯に優れたノートであった。また,使用する環境を考えた野外の雨にも強い耐水性の機能を持ち,最近では,雨に濡れても破れない材質の紙で作られたものもある。

野外では,主に自然科学である地学(地形学,地質学,気候学など),植物学,動物学などの調査活動のデータ記録に用いられている。「フィールドノート」の「フィールド」とは「野外」という意味であって,野外で記録するノートが「フィールドノート」になる。もちろん,野外で用いるのであるから,人文分野の研究調査でも,考古学や実際に現場に赴いてデータをとる市場調査などで用いるノートも「フィールドノート」と言えるだろう。しかし,どの野外調査でも,土壌であれ,植物であれ,また,街の商圏動向であれ,その場での記録が重要になることには違いない。「フィールドノート」には,この「オンサイト(現場)」での記録が重要になる。

従来のフィールドワークにおいては,調査するグループや個人毎で記入用の紙地図をコピー(拡大・縮小)・トレース・切り張り等で作成してフィールドで記入していた。学校に戻ってきた後,グループ毎やクラス全員で記入してきた情報をどうまとめるか相談し,まとめ用の紙地図等に転記して整理・発表していた。

このフィールドワークという活動の中で,以下の点が改善項目として挙げられる。

●準備の煩雑さ

●現地での記入内容の適切さ(調査範囲と記入に適切な紙地図の尺度)

●調査後のまとめ作業の煩雑さ

紙地図等を使った煩雑な手作業から学ぶべき点も多数存在するが,限られた授業時間の中でのフィールドワークで全授業において手作業を行っていては,フィールドワークにおける教育効果を充分に獲得することは困難である。

また,急速な進歩を続けるIT技術は,何処にでも持ち運べるポータブルなコンピュータ機器を生み出している。

いわゆるモバイル(Mobile)といわれる概念であるが,これにマルチメディア(画像,音声,動画)を加え,フィールドワークに適用することにより,より高い教育効果と新しい授業,新しい教育への展開が期待できる。

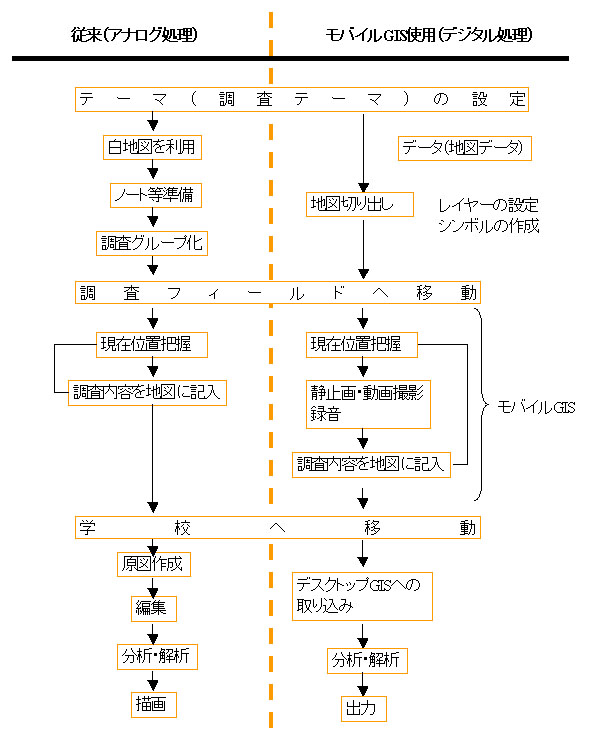

紙地図に替わりデジタル地図を搭載し,マルチメディアを扱えるコンピュータ機器を「モバイルGIS」とし,従来のフィールドワークの活動フローからシステム化範囲を検討した。

また検討に際しては,モバイルGISだけでは調査後のまとめ作業(転記等)が改善されないため,既存のデスクトップGISの導入も考慮した。

従来のフィールドワークにモバイルGIS適用を想定したフロー図を次ページに示す。

本プロジェクトのモバイルGISとデスクトップGISが連携するシステムとなる。

この際,デスクトップGISは教材として以下の要件を満たすものとした。

●教員および中学生が比較的容易に操作を習得できること。

●安価であること

●カスタマイズ可能であること

●データ導入費用が安価であること。

●マルチメディア(静止画,動画,音声)が扱えること。

以上の条件から,デスクトップGISには学習用としてJACICが共同開発した「GISノート」を採用することとなった。

カスタマイズに際してはJACICの技術協力を受けることで可能となった。

(GISノートについては3.6にて説明する。)

モバイルGISの基本的な開発要件は検討の結果,以下のように決定した。

●一般的な中学生が2時間以上携帯して入力作業が行えること。

●マルチメディア(静止画,動画,音声)が扱えること。

●操作が容易なこと。

●電源ケーブル等の物理的制約を受ける電源を使用せず,機能をフル稼動した状態で2時間以上継続して稼動できること。

また,操作性の観点からソフトウェアによる操作の違いを極力無くすため,モバイルGISはGISノートの操作方法を受け継ぐこととした。

従って,モバイルGISの開発方針は「GISノートの入力機能を受け継いだマルチメディア対応入力ツール」とした。

[ JACICの技術資料より抜粋 ]

(1) 開発の経緯(コンセプト)

GISという技術は,測量・CAD・CG・リモートセンシング・インターネット等,広範な分野にまたがった技術であり,専門的な学習が必要とされるにも関わらず,それを教育する場がない。また教育現場で自由に使用できるソフトもない為,誰もが自由自在にGISを使える状況には至っておらず,GISの概念,機能に関する認識が低いのが現状である。

そこで,財団法人 JACICの広報活動のひとつとして,教育分野へのGISの普及を目的として,教育現場に無償で提供し,自由に使用してもらう為のGISソフトを開発した。

このソフトの開発は,特に中学生クラスという若年層をターゲットとし,若い世代からGIS技術に慣れ親しんでもらい,将来的なGISの普及に寄与,貢献したい,というコンセプトからスタートした。

(2) ソフトの概要

本ソフトは,基礎的な読図ができる中学生以上の人々の使用を目標としている。

ソフトの特徴としては,地図データの読み込みからデータの入力,解析,出力といったGISに必要な機能を持ちながら,誰でも簡単に扱えることを目指しており,作業フローに沿ったボタンメニューや,ガイダンスメッセージなど,「マニュアルなしでも使える」ことを目標としている。

ソフトの概要を下記に示す。

●ソフト名称:GISノート

●提供方法 :教育機関には無償で提供を行う

●開発体制 :ソフト開発担当 アジア航測株式会社

アドバイザー 慶應義塾普通部 太田弘教諭

●動作環境 :

OS : Windows98

メモリ: 最低64MB以上(128MB以上推奨)

ハードディスク空き容量: 約75MB以上

グラフィックス: 解像度1,024×768以上,65,535色以上のディスプレイ

●機能:

JACIC TOWN(JACIC提供の地図データ),国土地理院発行 数値地図1/2,500の読み込み

航空写真などの背景画像の重ね合わせ

ユーザーが調べた各種データ(郷土研究や環境調査など)の入力

静止画像,動画像,音声などのデータを属性として登録

各種調査結果の解析(検索,集計,分布図作成,グラフ作成)

解析した結果の表示(必要な情報だけの選択,重ね合わせ)

地図や航空写真上での距離,面積の測定

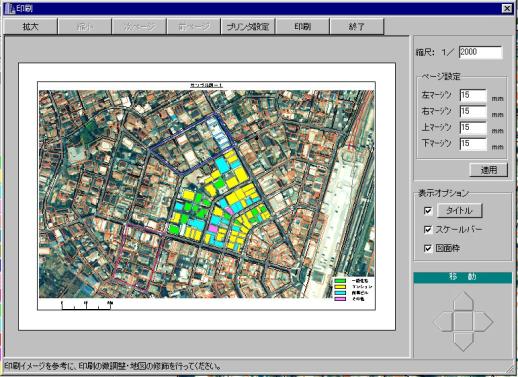

ユーザーが作成した各種地図の印刷

●特徴:

地図データの読みこみからデータの入力,解析などGISに必要な一通りの機能を持つ

一連の作業手順をボタン形式で表示し,かつガイダンスメッセージにより,誰でも簡単にオペレーションできる

(3) 提供方法について

本ソフトは,CD-ROMパッケージとして,教育機関に無償配布する。教育委員会の他,学校法人(大学,専門学校)などにダイレクトメールを送り,希望者に対して配布する。

●提供内容

1)CD-ROMパッケージ

アプリケーション

JACICTOWNデータ

属性サンプルデータ

航空写真画像サンプルデータ

旧版航空写真画像サンプルデータ

旧版地形図画像サンプルデータ

2)マニュアル

チュートリアルデータによる使用説明付き

●地図データに関して

本ソフトでは,日吉地区のJACIC TOWNデータをサンプルとしてCDに添付しているが,配布先の希望で,独自に地図データが欲しいとの要望があった場合,JACIC TOWNの廉価提供を考慮している。

●違法コピーの防止について

違法コピーの防止に当っては,ソフトの申込書に使用目的を記載してもらうと共に,CD-ROMの内容をコピーする際には部数,配布先などを連絡してもらう体制としている。

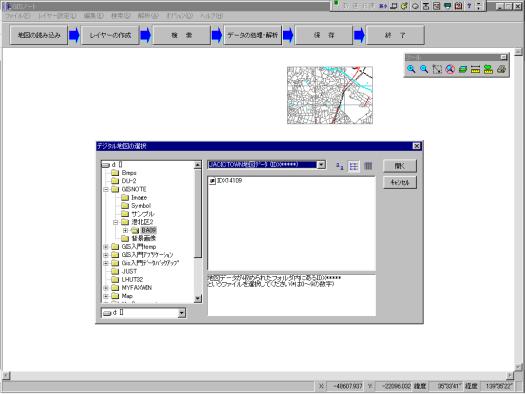

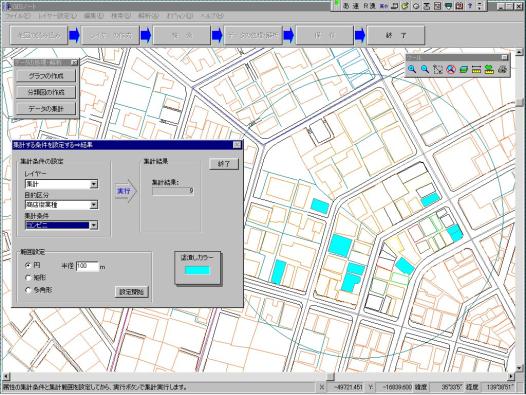

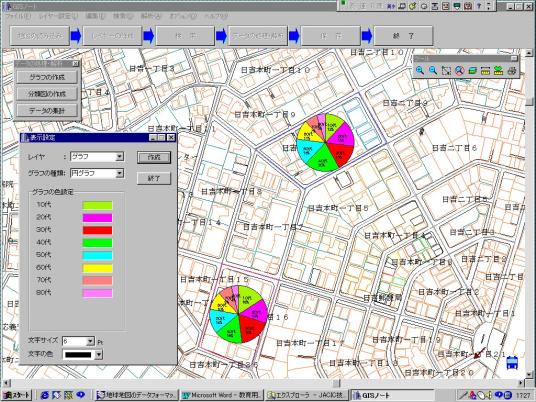

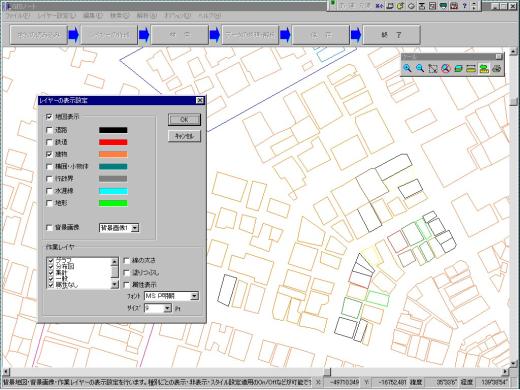

(4)操作画面について

本ソフトの操作画面を以下に示す。

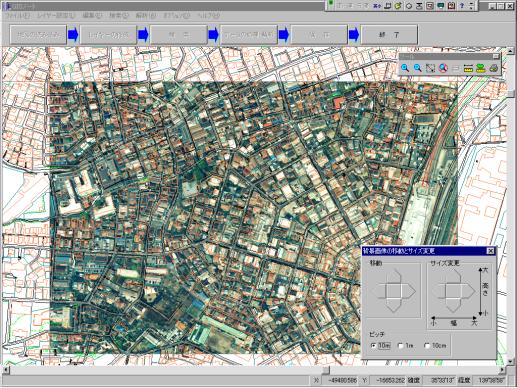

【地図データの取り込み】

|

【背景画像データの貼り付け】

|

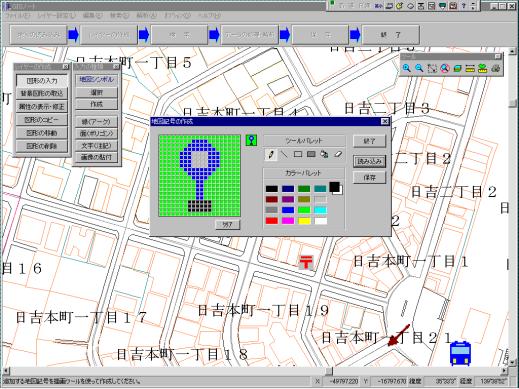

【レイヤー作成(作図機能)】

|

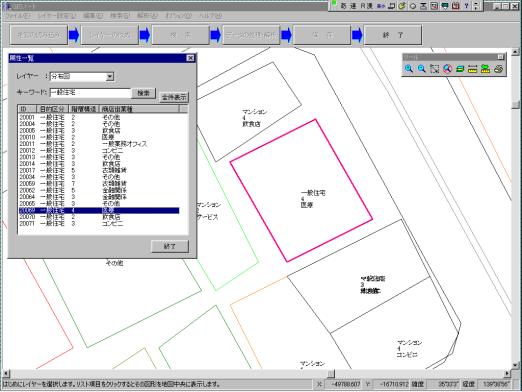

【検索機能】

|

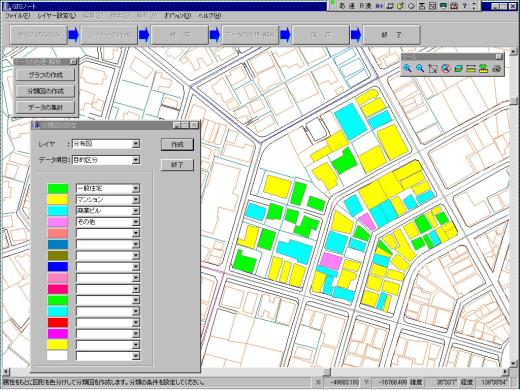

【分布図作成】

|

【データ集計機能】

|

【グラフ作成】

|

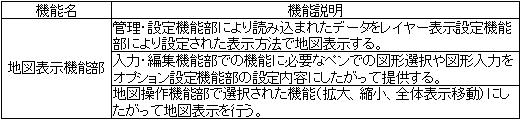

【レイヤー表示機能】

|

【印刷機能】

|

「3.5.開発方針」から本プロジェクトの開発内容は,GISノートをベースにした入力用端末の開発とGISノートと入力端末モバイルGISとの連携機能の開発となった。

モバイルGISはペン入力が可能なノート型PC以下の小型のものが想定されるため,大量のデータ保持および処理は現実的ではない。

従って,GISノート側で調査範囲の地図データ(調査地域データ)を切り出してモバイルGISに渡し,モバイルGISで入力したデータ(調査結果データ)をGISノート側で取り込む方式とした。

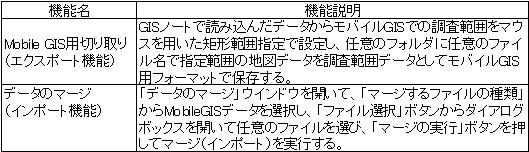

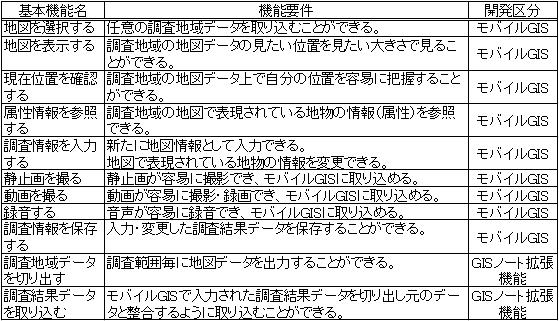

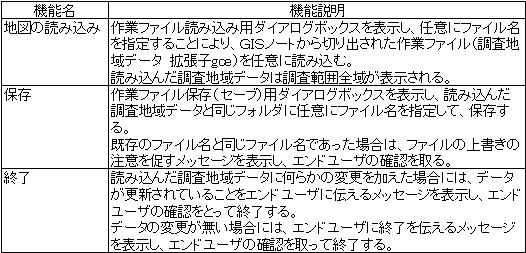

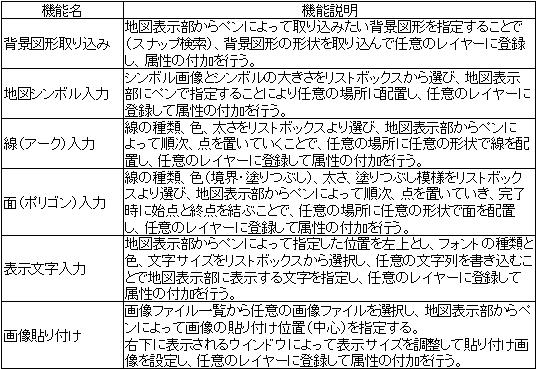

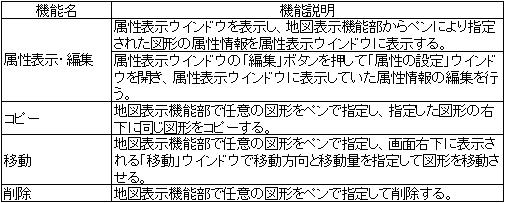

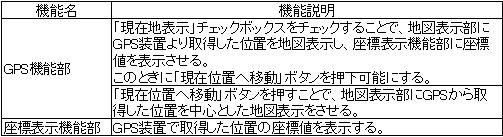

検討した概略の基本機能構成図と基本機能説明表を以下に示す。

図 3 基本機能構成図

表 2 基本機能説明表

モバイルGISの機能要件からさらにGISノートとの操作上の互換性を考慮し,詳細な機能の仕様を検討した。

|

[機能要件1]: |

任意の調査地域データを取り込むことができる。 |

|

[検討内容]: |

モバイルGISはノート型PC以下の小型のものが想定されるため,大量のデータ保持および処理は現実的ではない。しかしながら調査対象によっては一度のフィールドワークにおいて,飛び地のような調査範囲の存在は否定できず,また狭い調査範囲ながら盛り込まれる地図データが非常に細かくデータ量が多いケースも考えられる。 そこでモバイルGISで読み込むデータはGISノートで1地域毎に切り出され,地域毎にファイル化されることとし,モバイルGIS側からは読み込むデータファイルを選択することによって,任意の調査地域データを取り込むことができる。 これにより,調査地域を複数に分割して切り出すことによって,性能がノート型PC以下のハードウェアでも調査が可能となる。 さらに携帯に便利で調査中に容易に交換可能な補助記憶装置を組み合わせれば,対応幅が大きく拡大できる。 |

|

[機能要件2]: |

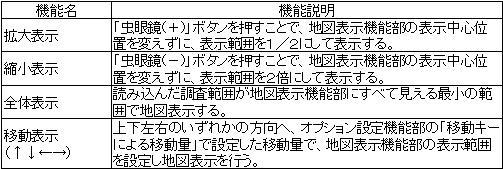

調査地域の地図データの見たい位置を見たい大きさで見ることができる。 |

|

[検討内容]: |

地図表示機能として以下の機能を実装することとした。

|

|

[機能要件3]: |

調査地域の地図データ上で自分の位置を容易に把握することができる。 |

|

[検討内容]: |

GPS(Global Position System)装置をモバイルGISに接続し,現在位置を表示し,現在位置を中心に地図データを表示する。 |

|

[機能要件4]: |

調査地域の地図で表現されている地物の情報(属性)を参照できる。 |

|

[検討内容]: |

地図表示されている画面からペン入力装置により任意の図形を選択し,選択した図形の属性情報を表示する。 |

|

[機能要件5]: |

新たに地図情報として入力できる。 |

|

[検討内容]: |

地図表示されている画面からペン入力装置により任意の位置に図形(点,線,多角形)を入力し,入力した図形に付随する情報(属性)を入力する。 |

|

[機能要件6]: |

地図で表現されている地物の情報を変更できる。 |

|

[検討内容]: |

|

|

[機能要件7]: |

入力・変更した調査結果データを保存することができる。 |

|

[検討内容]: |

データファイルに任意の名前を付けて保存する。 |

GISノートの拡張機能としてデータのインポート/エクスポート機能について検討した。

|

[機能要件8]: |

調査範囲毎にモバイルGIS用の地図データ(調査範囲データ)を出力することができる。 |

|

[検討内容]: |

マウスで任意の矩形を指定し,矩形で指定された範囲に外包される地図データを任意のファイル名称で任意のフォルダに出力する。 |

|

[機能要件9]: |

モバイルGISで入力された調査結果データを切り出し元のデータと不整合となることが無いように取り込むことができる。 |

|

[検討内容]: |

モバイルGISで入力された調査結果データを任意のフォルダから選択し,調査範囲データの修正・削除および新規入力されたデータを切り出し元のデータに反映するように取り込む。 |

「3.7.システム機能の開発」からハードウェアに必要な要件を整理した。

1)開発環境が公開されていること。

2)調査範囲データおよび調査結果データを格納するのに充分な容量の補助記憶装置を搭載できること。

3)動画及び静止画が撮影できるデジタルカメラを搭載,または接続できること。

4)録音機能を搭載,または録音装置と接続できること。

5)GPS装置を搭載,または接続できること。

6)ペン入力ができること。

7)デジタルカメラとGPS装置および録音装置が同時に使用できる,または切り替えが容易であること。

8)一般的な中学生が2時間以上携帯して入力作業が行える重さと形状であること。

9)電源ケーブル等の物理的制約を受ける電源を使用せず,機能をフル稼動した状態で2時間以上継続して稼動できること。

10)GISノートとの連携からGISノートの動作環境とデータ交換が容易であること。

11)システムの起動および終了時間が早いこと。

12)動作時の衝撃に強いこと。

これらの要件から以下の4つのハードウェア候補について評価を行い,表3にまとめた。

|

|

|

インタートップ CX310

|

テリオス HC-VJ1C

|

|

|

|

カシオペア E-507

|

アミティ GP

|

表 3 ハードウェア評価表

インタートップはその形状が通常のノートPCと同じで,机や膝の上などで使うのであれば問題ないが,立ち止まった状況で長時間使用するのは困難である。

カシオペアは携帯性は良いが,CFカードスロットが一つでPCカードスロット等が無いため,調査範囲データおよび調査結果データ格納用にCFカードを使用せざるを得ず,デジタルカメラが取り付けられなくなる。

アミティは連続使用時間が若干短く,重量も1.2kgと重い。デジタルカメラとGPS装置を取り付けて稼動した場合に稼働時間と生徒への負荷の点で不安が残る。また,他の3種類がWindowsCE機であるのに対してアミティはWindows98機である。そのため,補助記憶装置にハードディスクを使用しており調査時の対衝撃性能に劣る。

よってモバイルGISにおけるハードウェアはテリオスを選定した。

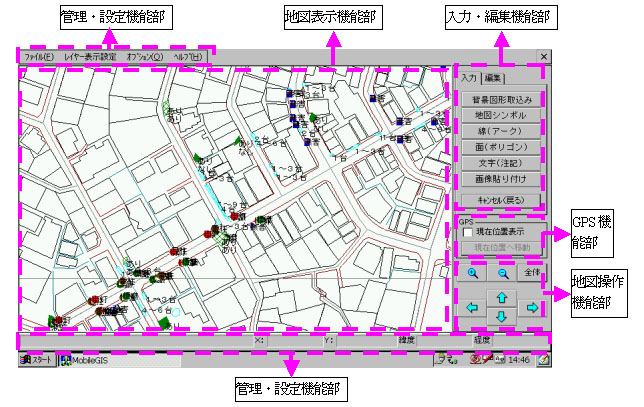

モバイルGISはGISノートの操作性を引き継ぐが,基本的に入力用端末であることを考慮し,地図表示機能と入力機能がメニューや他のウインドウ等を開かなくても即座に使えるよう設計した。

また,モバイルGISは入力者が立ったままで入力を行うケースが多いと考えられるため,片手で端末を持ち,もう片方の手でペン入力を行うスタイルが想定された。そのため,入力機能および地図表示機能を右側にまとめた。

以下図5に全体の画面構成を示す。

図 4 画面構成図

各機能部毎の画面遷移と機能説明を次に示す。

(1)「ファイル」メニュー

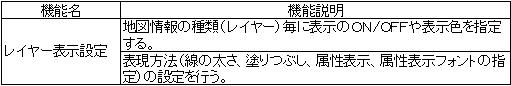

(2)「レイヤー表示設定」メニュー

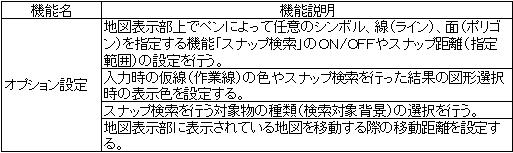

(3)「オプション」メニュー

(1)入力機能

(2)編集機能

|

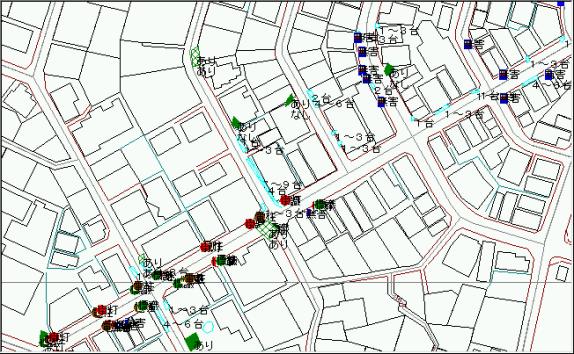

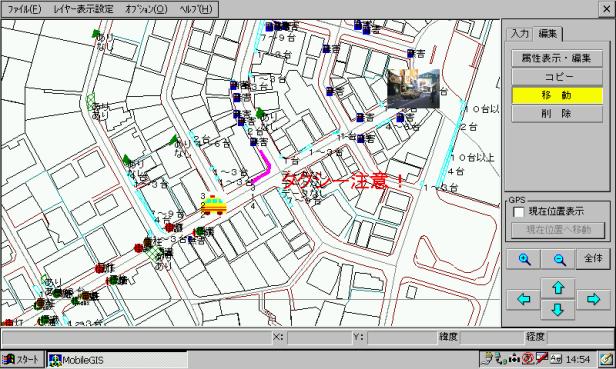

【表示例】

【属性の設定】

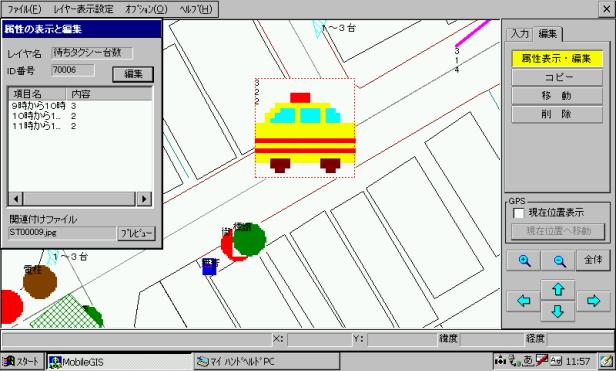

【属性参照】

【文字(注記)入力】

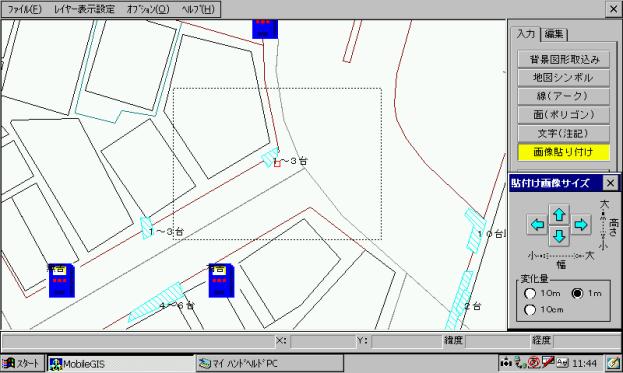

【画像貼り付け】

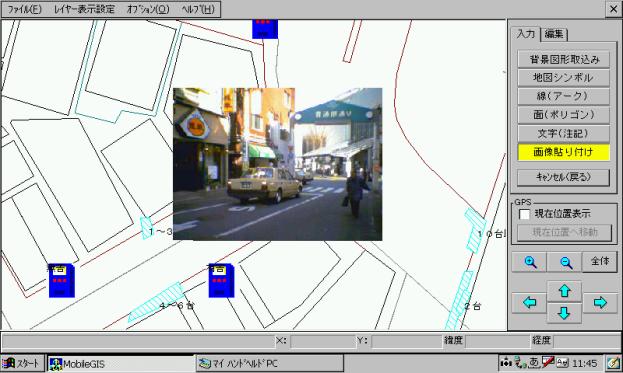

【画像貼り付け後】

・データインポート・エクスポート機能