モバイルGIS(地理情報システム)を用いた

|

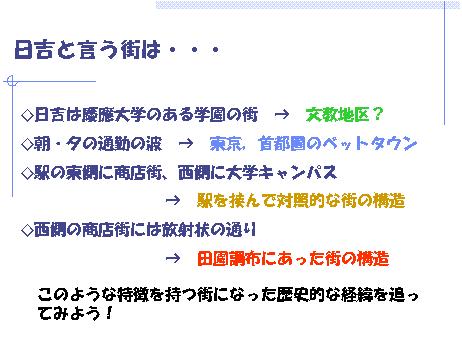

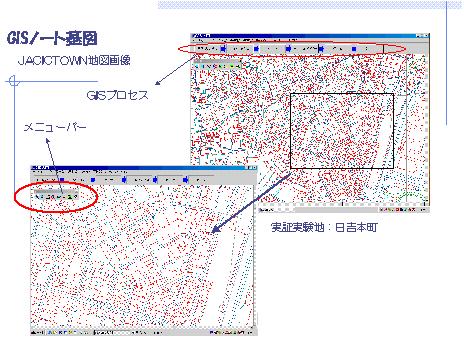

実証実験は「身近な地域の調査」に相応しいテーマ性を持つ地域を選定する必要がある。中学校社会科の単元では,居住する地域の自然環境,社会環境の両面からテーマを調べ,調査するものと考えられる。川の汚染,ごみの問題,町の歴史的な変遷などがテーマとなる。今回はGISという新しい情報処理機器を用いての調査となるので,データの入力のし易さ,テーマの一般性などを考慮する必要があった。慶應普通部は私学の為,校区は広く校区を「身近な地域」と決められない。むしろ学校の位置する日吉を調査の対象とした。日吉は東京に隣接する近郊のベッドタウンで,町の開発は主に戦後,特に高度成長期に開発が進んだ町である。慶應大学のキャンパスの学園都市で,学生の街と言う色彩も強いが,都心に通勤する郊外型の街の性格も合わせ持つ。

実証・実験

― タウンマップ「日吉アトラス」の作成 ―

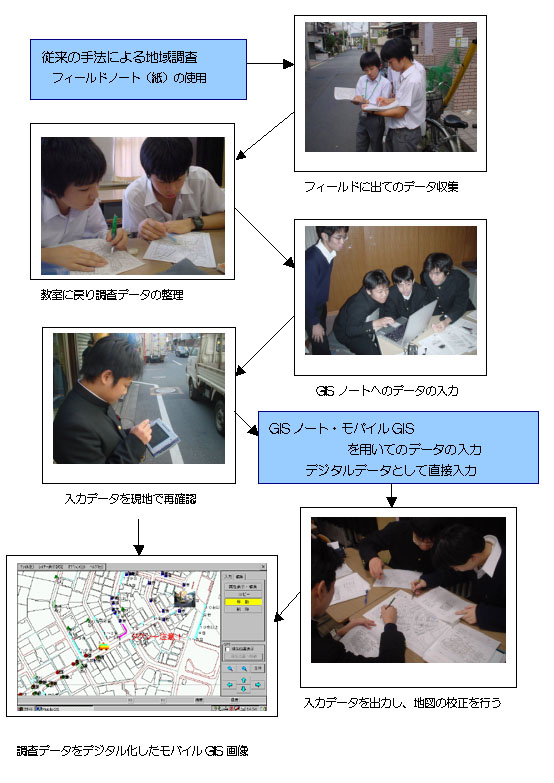

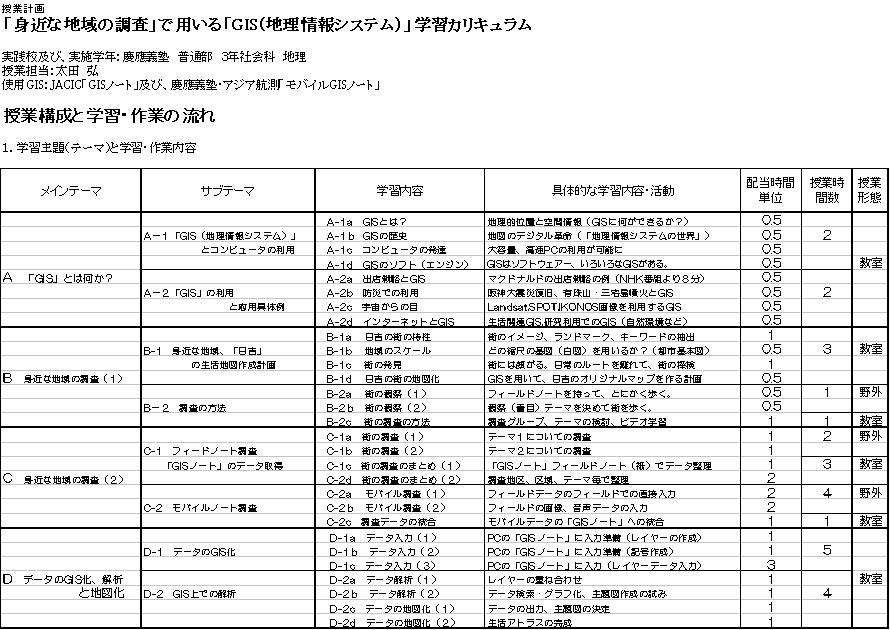

実証実験内容:エリアは平均的な東京大都市圏のベッドタウン「日吉」の街中の地図化を実施。慶應普通部は,慶應義塾の一貫教育における全日制の中等教育前期(中学校)に位置する私学男子校である。1学年は,小学校(幼稚舎)から進学する70名に加えて,中学段階から一般入試で入学する170名の計240名,5クラス(48名クラス×5)の学年規模である。本実証実験は,最終年度の3学年の2学期・3学期に実施した。学習単元は,「身近な地域(日吉)の調査」である。配当時間は2学期の約12週(計24時間)の内,24名を1クラスとして分割学習する6時間を当てた。「身近な地域の調査」を扱い,日吉の街の調査に時間のほとんどを掛け,従来手法のGISデータ・フィールドノートによる調査,データシートの作成・提出,さらに一部のグループ(PCリテラシーに強いグループとそうでないグループ)を被験者にしたモバイルGISによる,調査,データ入力を実施した。また,3学期には,「データのGIS化・解析と地図化」を扱い,PCにインストールされたGISノートを用いて調査データの入力,データの整理,データ解析,地図化を試みた。

●日時 2000年10月某日 ●場所 神奈川県港横浜市北区 日吉地区 ●実施者 慶應義塾普通部3年生 ●該当科目:社会科「地理」 ●学習単元:「身近な地域(日吉)の調査」 ●調査の目的 普通部の3年生は,地理学習の単元「身近な地域の調査」で日吉の街の調査を行い,地図化する。平成12年度よりGISを用いた「身近な地域の調査」学習を行っている。ほぼ2500分の1の日吉の基本図を使い,街の都市としての機能,自然環境の現況等を3週間近くかけて調査する。実際の調査では,GISノートから出力した地図画像(白地図)を持って,調査に出かける。

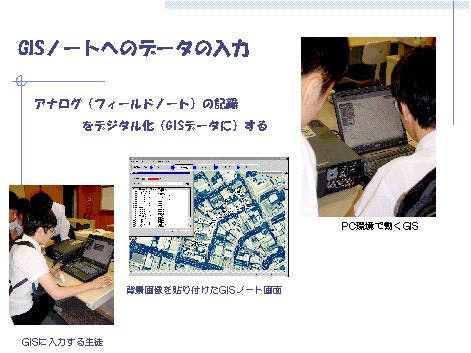

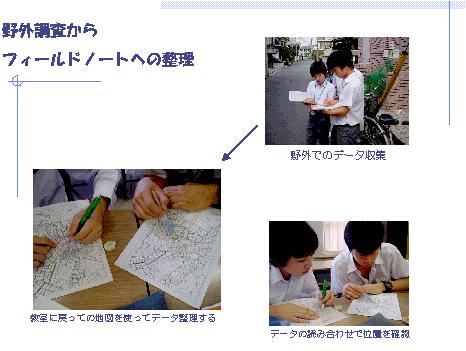

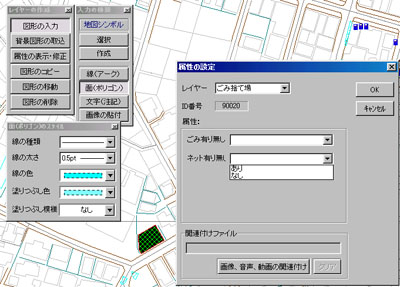

調査後は教室に戻り,データの整理(Fig.*:データの整理をする生徒),PCを用いて「GIS ノート」に入力する(Fig.*:フィールドノートからPCにデータ入力)。 *(参考資料*:生徒が採った「緑地」調査データ。) 今回,日吉の「緑」環境,緑地・樹木等を詳細に調べ,「GISノート」への入力を行い,緑地地図を作成した(Fig.*,*:「GIS ノート」を用いた日吉,緑地地図の作成)。 (Fig.*:作成,出力された普通部周辺の「緑」地図) |

「GISノート」の野外調査用のモバイル末端の開発(第2ステージ)

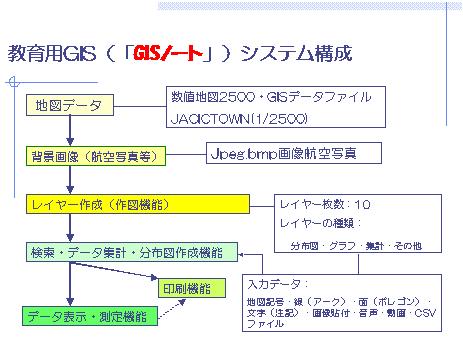

― 本プロジェクトにおける開発したシステム ー

実施は5,6人の生徒によるグループを各分割クラス(24名)で,6から7グループをつくり,それぞれに調査テーマを検討し,調査に出た。調査テーマは以下のものがあった。

(グループの調査テーマ)

|

放置自転車・バイクの分布,自動販売機の種類と分布,ゴミの集積所とカラスの分布,飲食店の分布,主婦の立ち回る店,学生の立ち回る店,コンビニエンス・ストアーの分布ファーストフード店,本屋の分布,公衆電話の分布と種類,マンホールの分布,電柱の分布,交通標識の種類と分布,日吉タクシーの不法停車,自家用車の不法駐車,日吉の緑の分布など |

学習場面:まだ子どもたちはGISが野外学習でどのように使えるかがわからないので,GISの研修とともに,紙地図をつかった野外学習を実施してみる。

利用場面:地上写真と空中写真や地図との組み合わせや,「音マップ」の作成ということも面白い。空中写真や地上写真が時系列でそろっていると更なる学習効果が得られよう。子どもたちの目でみた主題図という点が面白そうである。野外調査の主題検討の段階から子どもたちの柔軟な発想で行ったほうがよい学習になる。失敗してもなぜ失敗したかを明確にすればよい。試行錯誤しながら子どもたち主体でやってみてはどうか。

|

実証実験:モバイルGISノートを使った調査 (鎌倉における街「バリアー・フリー環境調査」) |

実証実験

― 鎌倉における街「バリアー・フリー環境調査」 ―

|

3年生秋の鎌倉遠足でバリアフリーの状況調査を実施。 車椅子に乗ったり押したりしながら,通行に支障をきたすバリアをチェック。紙地図とモバイルGISでデータを取得しよう。 |

●日時 2000年10月31日

●場所 神奈川県鎌倉市

●実施者 慶應義塾普通部3年生

●実施方法

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

実証実験による評価

以下に,実際の学習者による感想をまとめた。

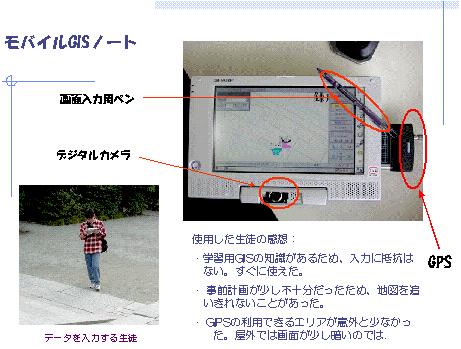

1) 学習用GISの知識があるため,入力に抵抗はない。すぐに使えた。

2) 画が少し不十分だったため,地図を追いきれなかった。

3) GPSの利用できるエリアが意外と少なかった。

4) 屋外では画面が少し暗いのでは。

5) 要らないプログラムが立ち上がって,メモリ不足になることがあった。

6) 歩きながら手書き入力をするのは少しつらい。

7) もうすこし時間をかけて,次回はゆっくり調査をしたい。

Eスクエア「協働・先進企画」プロジェクトの中間報告会が開催され,本プロジェクトの進捗状況を報告した。

以下にその概要を記す。

●日時 2000年11月10日

●場所 CEC 8階:会議室および教育用ソフトウェア活用プラザ

●出席者 プロジェクト関係者(約30名),委員会メンバー(5名),通商産業省(2名),IPA(2名),CEC(9名)---合計約48名

●発表者 慶應義塾普通部教諭 太田 弘

●報告時間 30分/各プロジェクト(説明-12分,質疑応答-17分,入替え-1分)

●内容

●質疑応答

どんな教科で使うのか?これは地理の授業ではないのか?

→ 地理に限らず,理科や社会,環境教育に利用できる。

●今後の方針

現在の開発内容に関わる指摘等は無かったため,このまま開発を進めることとした。

実証実験1終了後に実証実験2の準備も兼ねて第2回モバイルGIS検討会を行った。

以下にその概要を記す。

|

実際の教育現場で使ってもらうには何が必要か?

|

●日時 2000年12月15日

●場所 武蔵工業大学環境情報学部(横浜キャンパス)

●参加者 (敬称略・順不同)

太田弘(慶應義塾普通部教諭),高木勇夫(慶應義塾大学教授),武山政直(武蔵工業大学助教授),中澤綾子(慶應義塾幼稚舎教諭),今井正一(財団法人コンピュータ教育開発センター指導課長),北憲一郎(慶應義塾大学院政策メディア科M2),坂本直紀(慶應義塾大学法学部政治学科4年),小宮穣(財団法人日本建設情報総合センター),南幸弘(アジア航測株式会社IT開発部),坂井繭美(アジア航測株式会社本社営業部),厳網林(武蔵工大非常勤講師),小堀昇(財団法人日本地図センター),木谷一志(中日本航空株式会社),佐藤(武蔵工大学院生)

●テーマ「実際の教育現場で使ってもらうには何が必要か? −フィールドワークの成果発表やまちづくりのための提案など,自分の取得した情報が生かされて初めて満足感,達成感を得ることができる−」

●内容

主旨説明

GISノート説明

開発内容の概要,進捗説明

意見交換

<子どもたちにとってこのツールの評価は?>

子どもたちが使う場合の評価を考えてみてはどうか。

今のアプローチは作る側の勝手なアプローチでは?子どもの視点での使い方が重要。

<全国の学校で使ってもらうには>

GISを使った授業のパッケージを開発した方が良いのでは。

授業毎のデータセットが用意されていて,何処かのサイトから自由にダウンロードして使えるぐらいになっていないと現場の先生たちが使えないのでは。

ペーパーメディアの得意とするところ,この端末が得意とするところを整理して,利用場面を考えていくべき。

<もっと使いたい,使ってよかったというモチベーションを上げる>

限られた時間の授業の中では,まずは興味を持たせることが重要だと思う。機械の操作性にもそれを反映させるべき。もっと直感的な楽しさやプロセスを楽しめる工夫があればいい。端末を奪い合うようなソフトを。

これを使って何を生徒たちに伝えるのかが大事。また,こういった授業を通じてデータを蓄積していくことも重要だと思う。生徒たちがデータを収集する過程や収集したデータを活かす上で,大学や地域との連携ができたらいい。取得した情報を社会にどう還元していくか考えるべき。

高齢者,大学,子どもと連携して地域を作っていくべきだ。

<その他>

通信機能の開発を行わないのはなぜか?

→今回は費用及び期間的な理由で見送り。

現在のスタンスは,デスクトップのGISが前提のモバイルになっているが,モバイルからのアプローチも考えてみたら良い。

地図が固い。正確な地図ありきではなく,フリーハンドで書いた地図のようなアプローチが大事ではないか。また,背景地図がなくても地図を作っていけるような機能があるといい。

データを蓄積して時系列で扱えると面白い。

天気による差がでるのも良いのでは。動的な情報を地図上に表現するのも面白い。

|

実証実験2:モバイルGISを使った調査 (日吉の街の「タウンマップづくり」) |

実証実験3

― 日吉の街「タウン・マップづくり」調査 ―

|

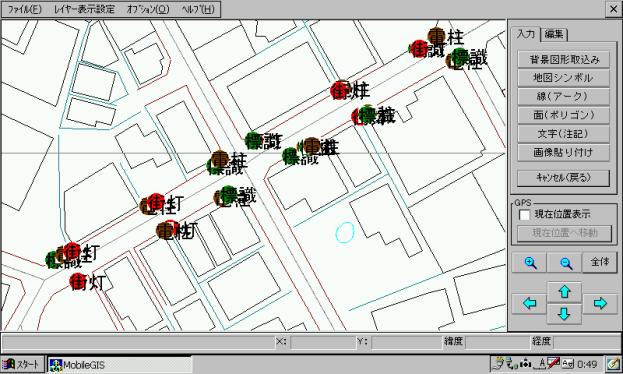

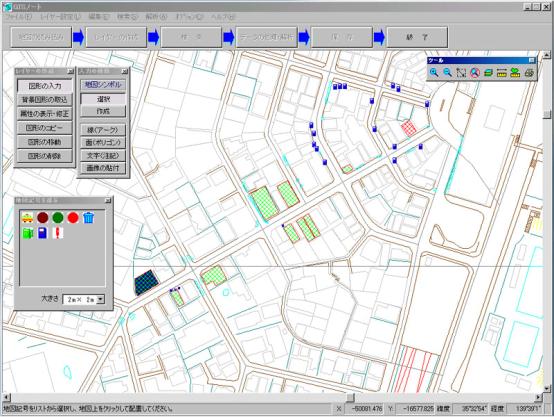

新しく開発されたモバイルGISを使って,日吉の街の野外調査を試みる データは入力し易いか? 使い勝手は良いか? 問題点は無いかが検討された。 |

●日時 2000年12月28日

●場所 横浜市港北区日吉本町

●実施者 慶應義塾普通部3年生

●実施方法

地理の授業で行っている「身近な地域の調査」の授業から,協力者を募って冬休み期間中に実施した。3人1グループになり,4チームに分かれて日吉の街に出て調査を行う。調査に先立って,調査し,記録する。

●内容

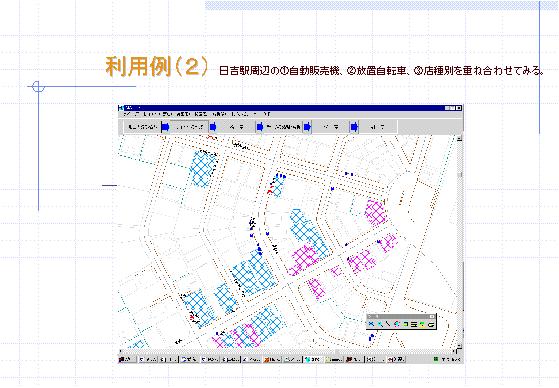

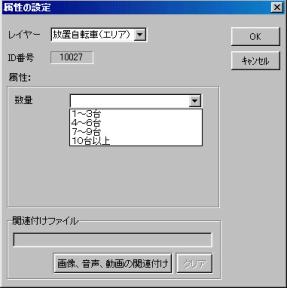

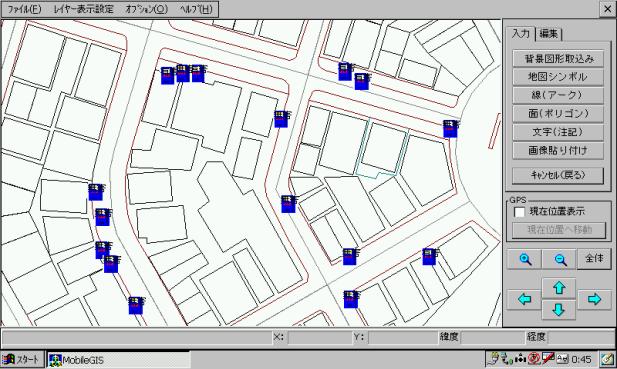

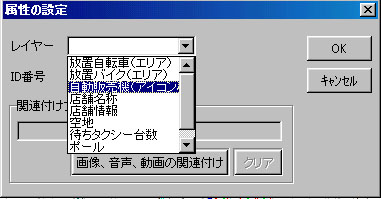

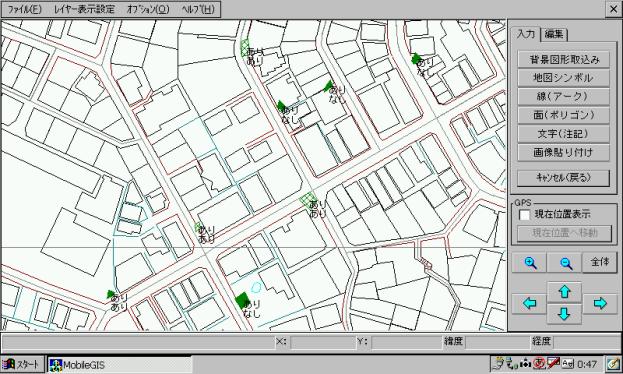

テーマについてグループ毎に話し合いを持つ。放置自転車を記録するグループ,自動販売機の種類と場所を記録するグループ,交通標識,突起物などのバリアーの種類と位置を記録するグループに分かれて街を歩いた。時間は45分間。モバイル機器に付いているデジタルカメラで画像の記録も合わせて行った。

|

日吉のモバイルGIS調査に先立って行われた講習会 |

|

|

|

|

|

|

|

|

自動販売機の分布図

ごみステーションの分布図

電柱・標識・該当の分布図

見難いが,標識があった!

GISノートでのマージ(重ね合わせ)

|

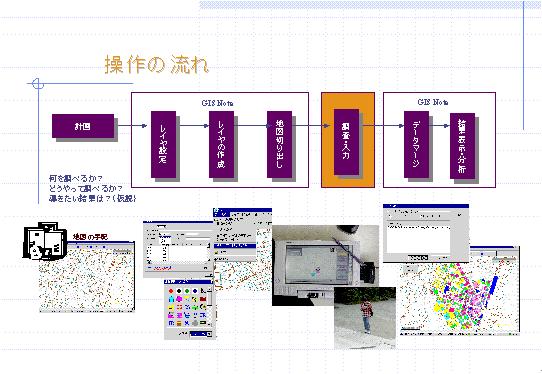

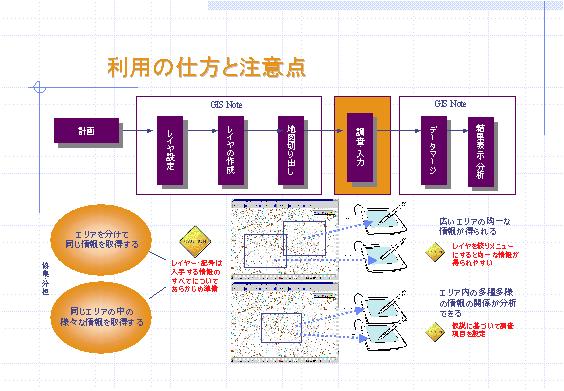

「GISノート」と「モバイルGISノート」とを連携した「身近な地域の調査」の流れ |