|

|

|

|

| �@ |

|

| ���W�I�����̖����[���W�I�ԑg����낤�[ |

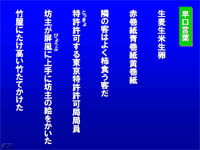

| �����ރ^�C�g�� |

���W�I�����̎d�g�݂Ɩ��� |

| �����ގd�l |

Microsoft(R)PowerPoint(R)�h�L�������g�@31���

�����f�[�^Wav (22.05KHz,16�r�b�g,���m����,��30�b)�~�W�t�@�C�����p���[�|�C���g�ɓ\�t�� |

| �����ނ̎g�p��ʁE�Ώ� |

�S�P�V�����̎��Ƃ̗���̒��̂W�����ڂ̎��ƂŁA���W�I�������ǂ̂悤�Ȏd�g�݂ō���A�ǂ̂悤�ȎЉ�I������S���Ă���̂��k�ɐ�������ۂɎg�p�����B�Ώۂ͏��w�T�N���B |

| �����ފT�v |

���W�I�����̖�����ԑg���ł���܂ł�Î~��E������p���č\������Microsoft(R)PowerPoint(R)�h�L�������g

�����e

�E�u�t���ȏЉ�

�E�N�C�Y�u���̐��͒N�H�v�i�����f�[�^�g�p�j

���������̔ԑg�u�G�A���j�v�̉����𗬂��B�����͈����Ȃ݁B

�E�N�C�Y�u���{�ň�ԗL���ȃ��W�I�ԑg�́H�v

�����̓��W�I�̑��B�i�����f�[�^�g�p�j

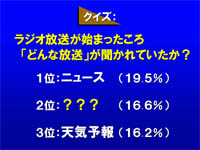

�E�N�C�Y�u���W�I�������n�܂�������ǂ�ȕ�����������Ă������v

�P�ʃj���[�X�A�R�ʓV�C�\��������Q�ʂ����B�����͎���B

�E�N�C�Y�u���������͉��l�ɓ͂��Ă��邩�H�v

�@��P�O�O�O���l�A��R�O�O�O���l�B��T�O�O�O���l�̂R���B�����ͅB��T�O�O�O���l

�E���W�I�����̖���

��̃N�C�Y�̓������A���W�I�������̐l�ɉe����^���邽�ߍ��̔F���ł��邱�Ƃ̐����B

�E���W�I�ԑg�̍\��

���������̔ԑg�\���\��\���B�ԑg�����ԑтɂ���ăT�����[�}�����w�A�w���Ȃǃ^�[�Q�b�g���Ƃɋ敪������Ă��邱�Ƃ�����B

�E���W�ICM�i�����f�[�^�g�p�j

���W�I�����ǂ̓X�|���T�[��CM�𗬂����Ƃŗ��v�Ă��邱�Ƃ�����B�T���v���Ƃ��Đ������������[�J�[��CM�𗬂��B�܂��ς����CM�Ƃ��Ċ�Ƃ̉^����m��CM�����邱�Ƃ��Љ�B

�E���W�I�ǂɓ����l�̖���

�@���������̕���\���i�Ґ����A���암�A���A�X�|�[�c���A�A�i�E���X���A�Z�p���A�c�ƕ��j��\���B���ꂼ��̖���������B

�E���W�I�̓����Ɣԑg���i�����f�[�^�g�p�j

���W�I�́g�Ȃ��烁�f�B�A�h�ł��邱�Ƃ�����B�܂����E�@���������������f�B�A�ł��邱�Ƃ�������A��_��k�Ђ̎��̕��������̕𗬂��B����ɔԑg���ɂ����āA�����l�̑n���͂��������Ă邱�Ƃ���ł��邱�Ƃ���������������́u���̏����v�Ƃ����ԑg�𗬂��B

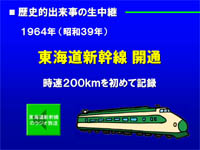

�E���������̗��j�i�����f�[�^�g�p�j

�@���������̍ŏ��̔ԑg�ł���u��������v����сA���j�I�o�����̐����p�̗�Ƃ��āu���C���V�����J��(1964�N)�v����сu�c���q�a���������p���[�h(1993�N)�v�̉����𗬂��B���W�I�����j�I�������ʂ����Ă��邱�Ƃ�����B |

| �����ޓ�����@ |

���ނ݂̂̈�ʌ��J�͂������܂���B�u�t�h�����Ǝ��Ɏg�p���܂��B |

| �����ޏЉ�p�摜 |

���W�I�������n�܂�������ƌ��݂Ƃ̃��W�I�̖����̈Ⴂ��m�邽�߂̃N�C�Y�B

�N�C�Y�̓����B����(���a����)�͎��v�������Ă���l�����Ȃ��������߂ł��邱�Ƃ��������B

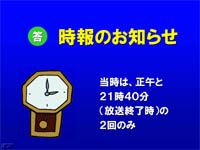

���W�I�ԑg�̓X�|���T�[�ł����Ƃ�CM���������W�I�ǂɎx�������Ƃō���Ă��邱�Ƃ̐����`���[�g

���W�I���������̋@���������ė��j�I�o�����̌���Ŗ𗧂��Ă��邱�Ƃ̐����`���[�g�B |

| �����ރ^�C�g�� |

�L�҂̈�� |

| �����ގd�l |

Microsoft(R)PowerPoint(R)�h�L�������g�@23���

����f�[�^ MPEG(24�r�b�g,320�~240,30fps,��30�b)�~�X�t�@�C���A

�����f�[�^Wav (22.05KHz,16�r�b�g,���m����,��30�b)�~�P�t�@�C�����p���[�|�C���g�ɓ\�t�� |

| �����ނ̎g�p��ʁE�Ώ� |

�S�P�V�����̎��Ƃ̗���̒��̂X�����ڂ̎��ƂŁA���W�I�̃j���[�X������Ă����ߒ���L�҂̈�������ǂ�Ȃ��琶�k�ɐ�������ۂɎg�p�����B�Ώۂ͏��w�T�N���B |

| �����ފT�v |

�L�҂̈���ɂ��āA�܂��j���[�X���ǂ�����čs������Î~��E����E������p���č\������Microsoft(R)PowerPoint(R)�h�L�������g

�����e

�E�u�t���ȏЉ�

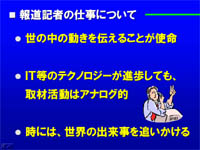

�E�L�҂̎d���ɂ���

�L�҂̎d���́u���̒��̓�����`���邱�Ɓv�uIT���̃e�N�m���W�[���i�����Ă���ފ����̓A�i���O�I�ő�ςł��邱�Ɓv�u���ɂ͐��E�̏o������ǂ������邱�Ƃ����邱�Ɓv�Ȃǂ�����B

�E�L�҂ɋ��߂���|�C���g

�@�L�҂ɋ��߂���|�C���g�Ƃ��āu�l�ɉ�̂��D���v�u���ł��낤�ƍl����̂��D���v�u�����ɐl��M�p���Ȃ��v���Ƃ���ł��邱�Ƃ�����B

�E�j���[�X�̂ł���܂Łi����f�[�^�g�p�j

�@�j���[�X�̂ł���܂ł̈�A�̗����ŗ����B�܂��ŏ��Ɉ�A�̗���̑S�̂������A���̌�ʂɉf���𗬂��B

���e�́A

�@�f�X�N��c���AFM�J�[�`�F�b�N���B��ފ������C��ރe�[�v�ҏW���D�j���[�X���e���E�莞�̃j���[�X����

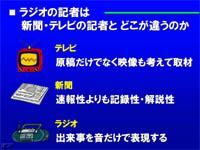

�E���̃��f�B�A�Ƃ̈Ⴂ�i�����f�[�^�g�p�j

�@���W�I�̕L�҂ƃe���r�E�V���̋L�҂Ƃ̈Ⴂ������B

���e���r�F���e�����łȂ��f�����l���Ď�ނ�����

���V���F�������L�^���E��������d��������ނ��K�v

�����W�I�F�o�������������ŕ\������̂ōH�v���K�v

�@�������̕\���̗�Ƃ��āu�������̂͂����̂�v�̎�ނ̉����𗬂��B�͂����̂�̓���̉���`����̂ł͂Ȃ��A���͂̊ϋq�̊����Ȃnj���̗Տꊴ��`����H�v������Ă��邱�Ƃ�����B

�E�h�Ђƃ��W�I

�@�ЊQ���Ƀ��W�I���ʂ��������Ƃ��āA�u�M���ł�����𗬂��A��������Ńf�}�ɂ܂ǂ킳��Ȃ��悤�ɂ���v���Ƃ�����B�܂��A�����Ƃ������̂��߂ɉƂ̃��W�I�ɓd�r�����Ă������ƁA����I�ɓd�r�̃`�F�b�N�����Ă������Ƃ���ł��邱�Ƃ�����B

�E�C���^�[�l�b�g�ƃ��W�I

�@���������̃z�[���y�[�W�ւ̃����N�B�����̃j���[�X�̃y�[�W���{������B |

| �����ޓ�����@ |

���ނ݂̂̈�ʌ��J�͂������܂���B�u�t�h�����Ǝ��Ɏg�p���܂��B |

| �����ޏЉ�p�摜 |

�L�҂̎d�����ǂ̂悤�Ȑ����̂��̂ł��邩�̃`���[�g

�j���[�X���ł���܂ł�L�҂̈�������ǂ�Ȃ����������`���[�g�B

���ꂼ��̎ʐ^�͓���̈ꕔ�B

���f�B�A�Ƃ��Ẵe���r�A�V���A���W�I�̓����̈Ⴂ�̐����`���[�g�B

�ŋ߂ł̓��W�I�ǂł��C���^�[�l�b�g�Ńj���[�X�Ȃǂ̏��𗬂��Ă��邱�Ƃ̐����̂��߂̃`���[�g�B�����̕��������̃z�[���y�[�W�ɃA�N�Z�X�����B |

| �����ރ^�C�g�� |

�A�i�E���T�[�̐S�� |

| �����ގd�l |

Microsoft(R)PowerPoint(R)�h�L�������g�@11���

����f�[�^ MPEG(24�r�b�g,320�~240,30fps,��30�b)�~�P�t�@�C�����p���[�|�C���g�ɓ\�t�� |

| �����ނ̎g�p��ʁE�Ώ� |

�S�P�V�����̎��Ƃ̗���̒��̂X�����ڂ̎��ƂŁA�A�i�E���T�[�����𑁂��A���m�ɓ`���邽�߁A�ǂ̂悤�ȋZ�p�������A�܂��ǂ̂悤�ȓw�͂����Ă��邩�k�ɐ�������ۂɎg�p�����B�Ώۂ͏��w�T�N���B |

| �����ފT�v |

�A�i�E���T�[�̐S���A�Z�p�A��J�b��Î~��E����E������p���č\������Microsoft(R)PowerPoint(R)�h�L�������g

�����e

�E�u�t���ȏЉ�

�E�A�i�E���T�[�̎d��

�@�A�i�E���T�[�̎d���̒�`�̐����B�u�e���r��W�I�Ńj���[�X��ǂ�A�i��A��������������l�B�܂����Z��A����A�w�̍��m�W�����������v

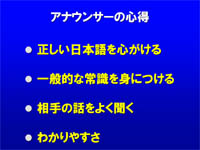

�E�A�i�E���T�[�̐S��

�@�ȉ��̂S�̃A�i�E���T�[�̐S�������

�@�����������{���S������

�@����ʓI�ȏ펯��g�ɂ���

�@������̘b���悭����

�@���킩��₷��

�E�������t�ƃj���[�X�E�V�C�\���ǂ�ł݂悤

���������t

�@������������

�@���Ԋ�������������

�@���ׂ̋q�͂悭�`�H���q��

�@�����������铌���������NjLj�

�@���V�傪�����ɏ��ɖV��̊G��������

�@���|���ɂ��������|���Ă�����

���j���[�X

�@�u�j���[�X�����`�����܂��B�֓��n���̏��w����U�Q�O�O�l���{�����Z���̊w�̓e�X�g�ŁA���������g�����Q�O�N�O�̒������ʂƔ�ׂāA�������A�����������������P�������Ă��邱�Ƃ�������w�w�Z�Տ����������Z���^�[�̒����ł킩��܂����B�v

���V�C�\��

�@�u�V�C�\��ł��B�����A�w�Z�߂��Ńs���J���T�X��`�̎��������Ԃ�ƐF�Â��n�߂Ă��鎖�ɋC���t���܂����B�H���{�Ԃł��B����ł͓����̖����̂��V�C�����`�����܂��B�����͐��̕�����⋭��

���ꎞ�X������ł��傤�B�����̍ō��C���͏\��x�ʼn߂����₷������ƂȂ�ł��傤�B�v

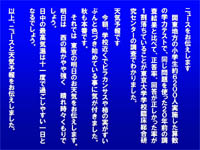

�E�X�|�[�c�̎���

�@�싅�̎������Ɂu�����₷���v�u�킩��₷���v�u���Y���v�Ƃ��������̊�{������B

���싅�����̗�

�@�u�_�{����̃��N���g���l�̍ŏI��ͤ�W��̕\�R�Q�ƂP�_���[�h�̋��l�̍U���ł��B�}�E���h��̓��N���g�攭�̓��䤃o�b�^�[�{�b�N�X�ɂ͂S�Ԃ̏��䂪����܂����B

�s�b�`���[���䤏���ɑ�ꋅ�𓊂��܂����B�A�E�g�T�C�h�����B�X�g���C�N�B����͏�����������܂����B�P�X�g���C�N�m�[�{�[�������𓊂��܂����B

�ł��܂����B����������ł��B�ŋ��̓Z���^�[�ցB�Z���^�[�^���o�b�N�Ȃ����o�b�N�t�F���X�ɂ͂�����B �W�����v���Ȃ��������������z�[�������B����̍��V�[�Y����R�X���z�[�������B

����͂������ƂR�ۂ��܂���Čy���˃R�[�`�Ǝ�����킹 ���܃z�[���C���B �S�Q�B ����̃z�[�������ŋM�d�ȂP�_������苐�l�Q�_�̃��[�h�ƂȂ�܂����B�v

�@

�E�싅�̎���������Ă݂悤�i����f�[�^�g�p�j

�@���k�Ƀ`�������W�����邽�߂̎��ۂ̖싅���p�̓���(�����E�J�u�����̃z�[�������V�[��)�B |

| �����ޓ�����@ |

���ނ݂̂̈�ʌ��J�͂������܂���B�u�t�h�����Ǝ��Ɏg�p���܂��B |

| �����ޏЉ�p�摜 |

����`����d���Ƃ��ẴA�i�E���T�[���S�����Ă��邱�Ƃ̐����`���[�g�B

�A�i�E���T�[���A�i�E���X�̌P���Ƃ��čs���������t�̗�B���k�ɒ��킳�����B

���𐳊m�ɕ�����₷���`���邽�߂ɂ́A�ǂ̂悤�Ɍ��e��ǂ߂悢����������邽�߂̌��e��B���k�ɒ��킳�����B

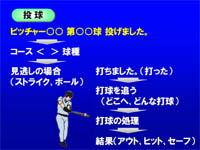

�������p�ŏ���`����ꍇ�̗�Ƃ��Ė싅���p���Ƃ肠���A���̒��ړ_���������`���[�g |

| �����ރ^�C�g�� |

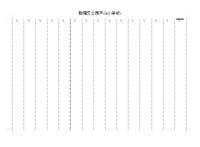

�i���[�V�������e |

| �����ގd�l |

Microsoft(R)Word(R)�h�L�������g |

| �����ނ̎g�p��ʁE�Ώ� |

�S�P�V�����̎��Ƃ̗���̒��̂P�����ڂ̎��ƂŁA���������ōZ�������p�̃��W�I�ԑg�𐧍삷��ۂɎg�p�����B�Ώۂ͏��w�T�N���B |

| �����ފT�v |

���W�I�ǂŃv�����g�p���Ă���̂Ɠ����s���E�`�Ԃ̌��e�p�� |

| �����ޓ�����@ |

�@ |

| �����ޏЉ�p�摜 |

|

| �����ރ^�C�g�� |

����J�[�h |

| �����ގd�l |

Microsoft(R)Word(R)�h�L�������g |

| �����ނ̎g�p��ʁE�Ώ� |

�S�P�V�����̎��Ƃ̗���̒��̂Q�����ڂ̎��ƂŁA���W�I�ǂ̐l�ɕ����Ă݂������Ƃ��������߂Ă����B�Ώۂ͏��w�T�N���B |

| �����ފT�v |

�����nj��w�ɍs���O�ɕ����������Ƃ������Ď��O��E���[���ő����Ă������߂̃J�[�h |

| �����ޓ�����@ |

�@ |

| �����ޏЉ�p�摜 |

|

| �����ރ^�C�g�� |

���w�J�[�h |

| �����ގd�l |

Microsoft(R)Word(R)�h�L�������g |

| �����ނ̎g�p��ʁE�Ώ� |

�S�P�V�����̎��Ƃ̗���̒��̂R�E�S�����ڂ̎��ƂŁA�����nj��w�̎��ɒm�肽�����ƁA�m���߂������Ƃ����O�ɏ����Ă����A�܂����w���Ɋm���߂����Ƃ��������߂Ă����B�Ώۂ͏��w�T�N���B |

| �����ފT�v |

�����nj��w���ɒm�肽�����ƁA�m���߂������Ƃ����ۂǂ��ł��������������Ă������߂̃J�[�h |

| �����ޓ�����@ |

�@ |

| �����ޏЉ�p�摜 |

|

| �����ރ^�C�g�� |

���z�A���P�[�g |

| �����ގd�l |

Microsoft(R)Word(R)�h�L�������g |

| �����ނ̎g�p��ʁE�Ώ� |

�S�P�V�����̎��Ƃ̗���̒��̂P�Q�����ڂ̎��ƂŁA���k����������W�I�ԑg�����݂��ɕ����Ă��̊��z�������B�Ώۂ͏��w�T�N���B |

| �����ފT�v |

���������̍�����ԑg���v���̂���Ɣ�ׂĂǂ��ł��������Ȃǂ������Ă������߂̃A���P�[�g |

| �����ޓ�����@ |

�@ |

| �����ޏЉ�p�摜 |

|

|