�Q�D�Q�D�R�D�𗬂̎��H

�i�P�j�𗬑�����ǂ̂悤�ɂ��Č�������

�l�p�[��

�@�l�p�[���ɂ͂���܂łR��K�₵�Ă���B���W�r�㍑�ł��邪�A�����œ����҂ł���B

�p�ꋳ����[�����Ă���C���^�[�l�b�g�ł̌𗬂ɂ͓K���Ă���B

�@�܂����{�̐��̋}���Ȕ��W�ɑ��Ċw�ڂ��Ƃ����C��������A�Γ�����͔��ɂ悢�B�܂����k�ɂƂ��āu�������v�ł���C���^�[�l�b�g�́u�����v�������ł��鍑�ł�����B

�@���̂悤�Ȕ��f���猻�n��K��A����܂ŃJ���e�̃l�b�g���[�N���ȂǃT�|�[�g���Ă����u�h���P���a�@�v�̃h�N�^�[��ʂ��āA�d�C������A�d�b���������w�Z���Љ�Ă�������B

�؍�

�@�ߋ��̗��j����Γ�����͂悭�Ȃ��B���������̌����Ƃ��Đ��k�ɓ`�������}�X�R�~�ɂ��u�����v�u�o�ρv�ł��邱�Ƃ������B����I�Ȏ�҂̌𗬂ɂ���āu�����̓��؊W�v���������߂�ƍl�����B

���n�ŃC���^�[�l�b�g�̋��痘�p���T�|�[�g���Ă���u��������v��K�ꂱ��܂ŃC���^�[�l�b�g�Ŏ��т̂���u�\�E�����q���ƍ��Z�v���Љ�Ă�������B

���̃l�b�g���[�N���g�������P�O�N�x�͐V�����q���ƍ��Z�A��V���H�ƍ��Z�ƃR���^�N�g���Ƃ����B

�^�C

�@�������ł�����{�Ƃ̕����I�ȊW���[���B���k�ɂƂ��Ă͓���I�ȏ�������ߏ\���ɗ����ł��Ă��鍑�ł͂Ȃ��B

�@���{�ɗ��Ă��闯�w���ɎQ�����Ă��炤���Ƃɂ���ăl�b�g���[�N�����p�����𗬂��l�����B

�i�Q�j����܂ł̌o��

�����W�N�x

�@����A�W�A�𗬂Ƃ��ăl�p�[���Ƃ̌𗬂��J�n����B�d�q���[���A���[�����O���X�g�ACu-SeeMe���̃C���^�[�l�b�g�̊�{�I�Ȋ��p���@���K������B

�𗬌`��

�@�C�O�E�E�P�Z�i�l�p�[���F�z�[���[�K�[�f���n�C�X�N�[���@�����Q�����k�Q���j

�����E�E�P�U�Z ��P�T�O���i���w�Z���܂ށj

�n��E�E���i�𗬉�j�A���É��i�V���|�W���E���j�A�����i�𗬉�j�A����i�𗬉�j

�����X�N�x

�O�N�x�̌𗬑̌������ƂɃl�p�[���ȊO�Ɋ؍��A�^�C���܂ߌ𗬂��L����B

�C�O�l�b�g���[�N�ƍ����l�b�g���[�N�̌���

�𗬌`��

�@�C�O�E�E�R�Z �l�p�[���F�z�[���[�K�[�f���E�n�C�X�N�[�����t�P�����k�R���@

�@�@�@�@�@�؍��@�F�\�E�����q���ƍ��Z���t�P���@���k�R��

�@�@�@�@�@�^�C �F���w��

�@�����E�E�P�U�Z�@���c�ӎs����ψ���Ȃ�

�@�n��E�E���É��i���Z���̎�����ɂ��V���|�W�E���j

�@�@�@�@�@�L���i���a�����ւ̎Q�q�A�V���|�W�E���ւ̎Q���j

�@�@�@�@�@���s�E�ޗǁi�𗬉�j

�Q�D�Q�D�R�D�P�D���ی𗬉�c

���[�����O���X�g�̗����グ�i�S���j

�@�������I�ȘA�g������Ď��̗l�ȃ��[�����O���X�g�����グ���B

���k�p�p�ꃁ�[�����O���X�g�@

�Q�����k�ɂ��p�ꃁ�[�����O���X�g�B�R�[�f�B�l�[�^�Ƃ��ĉp�ꋳ�@�����A�K�v�ɉ����Ĕ�������B�����̓��e�͋����p���[�����O���X�g�Ɏ����]�������B

�����p���[�����O���X�g

�@�p��łƍ����p���{�ł�p�ӂ����B���k�͎Q���ł��Ȃ��B�@

Cu-SeeMe�ɂ����ł����킹�i�S���j

�@�Q���\�Ȋw�Z�Ő��k�������Č𗬂��s�����B��Ɋw�Z�������e�[�}�ƂȂ������A���݂���m�邱�Ƃɂ���ē��{�ł́u���h���C�v�ւ̖���c��܂����B

���O�����i�S������V���j

���c�ӎs�ōs����V���|�W�E���Ɍ����Ċe���e�[�}�ʂɃp���[�|�C���g�����������B

�V���|�W�E�����X���[�Y�ɍs�����߂ɁA�t�@�C���͂��ׂăp���[�|�C���g�Ƃ����B

�e���̃v���[���e�[�V�����Z�p�̌����}�邱�Ƃ��ړI�Ƃ����B

���{�ł̃t�F�[�Xto�t�F�[�X�@meeting

�V���Q�R���@���c�ӎs��O�����Z���^�[�ɏW���i�V���|�W�E���j

�V���Q�S���@�ό��n�̎�ށA�S�~�����̒����@�z�[���y�[�W�̍쐬

�V���Q�T���@Cu-SeeMe�ɂ��؍��@�X�C�X�i�W���l�[�u�j�Ƃ̌�M

�V���Q�U���@���É��s�����ˏ��ƍ��Z�ł̌𗬎���̌v��

�A�W�A���Z���C���^�[�l�b�g�V��(web�V��)�̔��s

�d�q���[����ʂ��ăe�[�}�ɂ��킹�ĐV����web��ɔ��s

�@�w�Z�Ձ@�Z���̃S�~�������@���̂���͂���Ă�����̂Ȃ�

Cu-SeeMe��c

���{�̊e�n�_�ƊC�O�����сA���t���N�^�[����Ē���I�Ɍ𗬂������Ȃ��B

���t�̑ł����킹�ɂ�����𗘗p����B

���{�ł̃v���[���e�[�V����

�@�A�W�A�𗬂̔��\�k�Q���̌`�ōs��

�@����͂P�O�O�Z�v���W�F�N�g���p������ɂ�

�@���s

�V���|�W�E���O

�d�q���[���ł��݂��̎��ȏЉ���s���Ƌ��ɁA�C���^�[�l�b�g��̃l�`�P�b�g�ɂ��Ċw�K�������B�p���Ȃǒ�R���̂��鐶�k�ɂ́A��N�܂ł̗ᕶ�����Ƃɍ쐬�������B

�p���[�|�C���g�t�@�C�����e�Z�ō쐬�B

�} 1

��菤�Ƃ̔��\

��菤�ƁE�E�u���ȏ��̒��̂��Ȃ��̍��v

���䏤�ƁE�E�u�Z���̃S�~�������v

�n���C�E�E�E�u�w�Z�����E���Ɠ��e�v

�������Z�E�E�E�E�u�ޗǂ̗��j�����v

���Z�E�E�E�E�u���{�̍��Z���v

�l���s���ƍ��Z�E�u���Z���̊Ԃŗ��s���Ă�����́v

���ˏ��ƍ��Z�E�E�u���ꂩ��̌𗬂Ɍ����Ă̒�āv

�V���|�W���E�������̗���

�Q�R���ߌ�@�@

�@�P�Q���@�W�� �I���G���e�[�V�����@���ȏЉ�@�V���|�W�E������

�@�P�S���@�V���|�W���E���J�n �i��@�O�d������z���Z�ق�

�@�@�@ ���A �R���s���[�^����J���Z���^�[

�@�@�@�@�@�@ ���c�ӎs����ψ���ق�

�@�e���v���[���e�[�V�����i�g�p����p��j

�@�@�@�@�@�@�E���i�S�~�̏����j

�@�@�@�@�@�@�E���{�̍��Z���̗��s

�@�@�@�@�@�@�E���ȏ��̒��̂��Ȃ��̍�

�@�@�@�@�@�@�E�w�Z�Љ�A

�@�@�@�@�@�@�E���{�̋��琧�x�@

�@�@�@�@�@�@�E����̌𗬂ւ̒�āiweb�}�K�W���̐���A�S�~�T�����ACu-SeeMe�j

�@�@�@�@�@�@�E�L�O�錾

�Q�S��

�X���@�ޗǎs���ց@���������i�g�ѓd�b���Q�j�@�C�O�{���{�̃O���[�v�œޗǎs

�ό��ہ@�_�Е��t��K�₵�A���{��������ɂ�

�ό��n�̃S�~��������

������B���ꂼ��̈�ۂ��L���A�f�W�J���ŋL�^�i�Q���҂�����j�Z��

�^�[�A��@���������i�p���쐬�j

�P�V���@�e�O���[�v���\�@�iCu-SeeMe�ɂĕ��f�j

�Q�T�� ���c���\�n���C�\�؍��\�W���l�[�u�i�`�o�m�f�@Education)

Cu-SeeMe ���p

�Q�U���@�P�P���@���É����i���ˏ��Ɓj�ֈړ�

�؍��A���w���A���䏤�ƁA��菤�ƁA�Ȃ�

���k�̐�

�����ȏ�ʂʼn�b�����܂����B���{�̐��k�͏��Ȃ��Ƃ���{�I�ȉp���b�����Ƃ��ł����̂Ō�̓W�F�X�`���[�Ŋy�����R�~���j�P�[�V�������Ƃ邱�Ƃ��ł��܂����B�i�n���C���k�j

�} 2�@�z�[���y�[�W���쐬����n���C�Ɠ��{�̐��k

�} 2�@�z�[���y�[�W���쐬����n���C�Ɠ��{�̐��k

�ޗǂ��v���[���e�[�V�������悩�������ǂȂɂ����u�l�v�������Ƃ���ۓI�ł����B�i�؍����k�j

���O�̃��[���𗬂��������̂ň��S���ĎQ���ł��܂����B���[���ő�p�ɒ�������܂����B�i��p���k�j

���̑�

�P�X�X�W�N�x�Q���Z�ꗗ

�Q�����@�F��p�@�؍��i�Q�Z�j�@�^�C�@�n���C�@���{

���{�̎Q���Z�F���s����菤�ƍ��Z�@��R���ۍ��Z�@�O�d�����Ԗ썂�Z�@

���䌧�����䏤�ƍ��Z�@�O�d�����݂����w�����Z�@�������Z

�l���s�s���l���s���ƍ��Z�@���É��s�����Z�@�i�����Z�@

��ˎR�w�@�u�������w�Z�@���É��s�����ˏ��ƍ��Z

�Q���l���F���[�����O���X�g�@�P�Q�T��

�@�@�@�@�@�V���|�W�E���E���h�Q���@�T�Q��

�֘Aurl

�@�@�A�W�A���̃z�[���y�[�W

�@�@http://nagoya-seiryo-chs.nishi.nagoya.jp/asia/

�@�@http://nagoya-seiryo-chs.nishi.nagoya.jp/nepal

�@�@Inet'97�i�N�A�������v�[���j�̃��|�[�g�i�p���j

�@�@http://www.isoc.org/isoc/whatis/conferences/inet/97/proceedings/D2/D2_1.HTM

�@�@kageto@nagoya-seiryo-chs.nishi.nagoya.jp

http://nagoya-seiryo-chs.nishi.nagoya.jp/kageto.html

�Q�l

�} 3 ���䏤�Ƃ̃v���[������

�}4��ތ�̃O���[�v���\�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�T��菤�Ɓu���ȏ��̒��̊؍��v

�Q�D�Q�D�R�D�Q�D�C���^�[�l�b�g�����p�����u�f�Վ��H�v�؍��\�\�\���{

�@ �A�W�A���Z���C���^�[�l�b�g�𗬃v���W�F�N�g�ɘA��

�@���̃v���W�F�N�g�Q���͎��̓_�ł��̍��ۖf�Վ�����i�ɑ傫���𗧂����B

�E���ډ���Ƃ��������ꂽ���̃v���W�F�N�g�ɂ���āA����ɐe�ߊ��邱�Ƃ�

�ł����B

�E���t���m�����݂��Ɋ�����킹�A�f�Վ���ɂ��Ă��݂��T�[�o�[�̊Ǘ��ȂNjZ�p

�I�ȍׂ����ł����킹���s�����Ƃ��ł����B

�E�ċx�݂̍Œ��ɏo��������߂X������̎��ƂɌ����ď\���ȏ������\�ƂȂ����B

�E�؍����C���^�[�l�b�g�̋��痘�p�ɗ͂����Ă���A�ȏ�̂��Ƃ���A���̎��g�݂���w�Ƃ̃l�b�g���[�N��ʂ��ăT�|�[�g�邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ����m�ƂȂ����B

�E���݂��̐��k�̉p��\�͂�c�����邱�Ƃ��ł��A����̖f�Տ����̐���ɂ��đ����̎����邱�Ƃ��ł����B

�E�\�t�g�E�F�A�̊J���͎����ǂ̎x���ɂ��A�o�[�W�����A�b�v�������Ă���B�@

�@���Ƃł̎��H�\�\���v�]�\�\���J���̗���̒��ŁA���ꂩ��̐�������E�ϋ����Ή����Ă��������Ă���B

�@���k�����̓����𗝉����A���Ƃւ̏W���x�����܂��Ă���

�B

�B

�A �˂炢

�E�C���^�[�l�b�g���p�ɂ��Aweb�ォ���������ł���悤�ɂ���B

�E�]���̋ٔ����̂Ȃ��`�Ԃ�ς��A�w�Z�O���Ƃ̖͋[������\�ɂ���B

�E�؍�����ѓ��{�̑��n��Ƃ̌𗬂��\�ɂ��A��������ۓI�A���v���ɍs������𐮂���B

�E�������ƂƂ��Ď��g�ނ��Ƃɂ��A�Z���A�C�x���g�I�ȍ��ی𗬂̘g���z������I�Ȍ𗬂���������B

�E�p�ꃌ�x���ɂ����đΓ��ł���A�W�A���ɂ�����p��̖����𑊌݂ɔF���ł���@��Ƃ���B

�B ���H�̌v��@

�E�𗬍Z�̌���

�@�e�Z�Ƃ��C���^�[�l�b�g�ɂ͐�p���ڑ�����Ă���ACu-SeeMe�e���r��c�V�X�e���ȂLj�ʓd�b���ɔ�ׂĈ��肵���摜�邱�Ƃ��o����B���k�����ꂼ��ɓƎ��A�J�E���g�������Ă���A���ƊO�ł̌𗬂��\�ƂȂ�B

�E�w�Z�Ԃ̘A��

�@�C�O�Ƃ̌𗬂�O��Ƃ���ꍇ�A�R�~���j�P�[�V�����̕��@�A�Z�p���x���Ȃǂ��ۑ�ƂȂ�B�����ŁA�؍��Ƃ̃R�~���j�P�[�V��������͉p��Ƃ��A����I�ȑł����킹���s�����B��X�͂�����u���ېE����c�v�Ɩ��t���Ă���B

�@�Z�p�I�Ȗʂł́A���ˏ��ƍ����w�Z���e�Z�̃A�J�E���g�����炢�A�K�v�ɉ����āA����Z�̃T�[�o�[�ɓ���A�K�v�ȃ����e�i���X���s���Ă���B

���̂悤�Ȃ��Ƃ��C���^�[�l�b�g�Ȃ�ł̗͂��p���@�ł͂Ȃ��낤���B

�E�ڕW���B�ւ̃X�e�b�v

�@������

�@�@�߂��ĉ������Ƃ�����؍��Ɠ���I�Ɍ𗬂�[�߁A���ȏ��̊؍�������X�𗬂��Ă���F�l�̏Z�ލ��A�؍��ւƈӎ��ϊv���͂���B

�@���n��i���ꌧ�A�_�ސ쌧�j�Ƃ̌𗬂̂��߁A���ƍ��Z�Ԃ̌𗬂��͂���B

�@���Ȗ�

�@�@�d�q���[�����p�ɂ���Đv���ȏ����̌������\�ɂ��A���ʂ̉�]�������߁A���X�o�c�̂������T��B

�@�@�p�������̊��p��ʂ��ĉp����o�c�̏�ʂŖ𗧂Ă�̌���������B

�@�@�l�b�g���[�N����ɑΉ��ł��鎑����{���B

�@�Z�p��

�@�@web�Ȃǂ̕ҏW���s���ƂƂ��ɒ�������ʐ����ʂ��āA�t�H�[���̊�{�I�ȗ�����������B

�@�d�q���[���̎�舵���ɏK�n������B

�@�t�@�C���]����ʂ���Telnet FTP�̋Z�p���w�K������B

�E���ƍ��Z���k�̉p��\��

�u���������p�ꂪ�ł���Ε��ʉȂɁE�E�v���k�͉p��ɑ��Ď��M�̂Ȃ��܂ܓ��w���Ă���P�[�X�������B���ƍ��Z�ւ̓��w�̓��@�́u���i�擾���\�v�u�p�\�R���ɋ��������邩��v������ʂƂȂ�B

�@���̂悤�Ȃ��ϋɐ��Ɍ����鐶�k�̌�����݂ăC���^�[�l�b�g���g�����𗬂��l����Ƃ��A�C���^�[�l�b�g�̊�{�I�ȋ@�\�����k�̐ϋɐ��������o�����Ƃɒ��ڂ����B

�C ���H�̊T�v

�@�E���k�̈ӎ��@

�@�]�R�Ԉ��w���A�؍������̗��j���A���k�����ȏ��Őڂ��Ă������͖��邢���̂ł͂Ȃ��B���k�̃A���P�[�g�ɂ��Ƃ��̃C���[�W�͎��̗l�ɂȂ��Ă����B

�����E���j�ʁ@

�L���`�@�@�����I�ɐA���n�ɂ��Ă��܂������@

�T�b�J�[�̃��C�o���@���������@��҂͓��{�ɋ���������

��V�������㉺�W��������

�o�ϖʁ@

�@���{�Ƌ����W�@�����̂̐������������@

�@

�ꌩ�؍��̌����`���Ă���悤�����A�����͂��ׂĂ悭���Ă݂�ƐV�����̂��̂̌��ʂ̂悤�ł���B���Ƃɂ���ăC���^�[�l�b�g�����p��������̊w�K���肤�ƂƂ��ɁA�u�߂��ĉ������v���u�߂��Đe�������v�ɐ��邱�Ƃ�������B

���ی𗬂��n�܂��Ă݂�ƁA���[���h�J�b�v�\�I�œ��{���؍��ɕ������Ƃ��A�u���������ǁA�؍������������炢����v�Ƃ��������������B���̂悤�ȓ����̓C���^�[�l�b�g��ʂ����𗬂����������炱���Ǝv���ĂȂ�Ȃ��B

�E���Ƃ̍\���@

�@�@���{���Q�l��g�ŏ��X���\�����e���X�͓Ɨ��̎Z������邱�Ƃɂ����B

���ꂼ��̏��X�̓z�[���y�[�W�������A���i�̓����Ȃǐ�`���s���A�����y�[�W

�Ȃǂ�ݒu���A���̒��������d�q���[���Ƃ��đ����Ă���B

����̃C���[�W�͎��̒ʂ�

�@����̗��� �P�`�V

�P�@���ȏЉ�@��ƏЉ�

�Q�@������菑

�R�@���i�̐���

�S�@����

�T�@�ی��@�Ŋ�

�U�@�ב֎�`�̍쐬

�V�@����

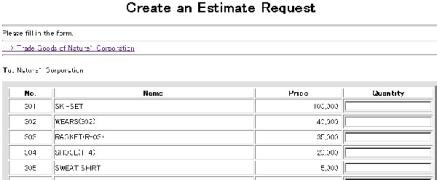

�f�Տ����̃y�[�W�̐}

�f�Տ����̃y�[�W�̐}

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\

�f�Տ����iweb����_�E�����[�h�ł���j

Agreement on General Terms and Conditions Of Business

Between Seiryo Co.,Inc.,the buyer, and Seoul Co.,Ltd.,the seller�A

the business shall be conducted on the following terms and conditions:

1 Business : All business shall be done between the Buyer and the Seller on a

Principals to Principals basis.

2 Quality : The quality of goods to be shipped should be fully equal to the

catalog.

�@�@�@

�E���A���^�C���R�~���j�P�[�V����

�@�؍��Ɠ��{�͎����̂Ȃ����Ƃ���A���A���^�C���R�~���j�P�[�V�������\�ƂȂ�B���i�̌��Ȃǂ�Cu-SeeMe���g���A���A���^�C���ł̌𗬂����݂��B

�@���i���̃T���v��

J : We received your catalog and price list yesterday.

Among many models, we

selected three models, Model A, Model B and Model C.

But I'm anxious to see your

the above Korean Doll Set samples.

Can you show them to me?�i�C���^�[�l�b�g�ォ�猩����j

K : Of course, I will show you Model B Middle Aged Couple, and our two

negotiators

will negotiate with your

negotiators regarding Model A and Model C.

Look! Model B Middle Aged Couple wears Korean

C traditional clothes, Hanbok

J : It seems so excellent! I like

to buy the refined dolls. How about the terms

of price and unit price?

���i�̐����ȂǁA��̓I�ɁA���ǂ��ǂ����Ȃ�����p��ő��݂ɍs�����B���̂��Ƃɂ�萶�k�Ԃ��J�͂���ɍ��܂����悤�ŁA���ꂼ�ꂪ�d�q���[���A�h���X�������Ă��邱�Ƃ���A���ƊO�ł̌𗬂ɂ܂Ŕ��W���Ă���

�Eweb�y�[�W�̍\��

�����̃y�[�W���瑗��ꂽ�f�[�^�͓d�q���[���Ƃ��đ��葤���X�ɓ͂��d�g�݂��l�����B

web�y�[�W����̒����i�t�H�[���ŏ����j�\�\��cgi�ɂ���ē��{��t�H���g�œd�q���[���ɔz�M�\�\�����菤�X�ɓ��{��t�H���g�ő��M

�@�@���݂��̃V�X�e��������ɐi�߁Aweb����̒��������̂܂ܑ��葤���X��web�y�[�W�ɒ������Ƃ��ē͂��悤�ȃV�X�e���̊J�����������A���ƂŊ��p���Ă���B

�@�@�\���̉��i�v�Z�������v�Z�ƂȂ��Ă���A���k�����������Ɗ��p���Ă���B

�@�@���������̐������f���ꂽ�\�t�g�Ƃ��Ď��ƂɏW�����Ď��g��ł���B

�E�𗬂��x���錻�n�̐V��

�؍������ݍ��������ăl�b�g���[�N�̐����Ɏ��g��ł���B���̂悤�ȂȂ���X�̊����ɑ����n�V���Ђ��ϋɓI�ȏ���`���������Ă���Ă���B

���ł����̎��݂͐V�������łȂ��j�a�r�Ȃǂ̎�ނ����B

�܂��\�E�����q���ƍ��Z�̐��k���{�Z��K���ȂǁA�l�b�g���[�N�ȊO�̌𗬂��i��ł���B

�D ���ېE����c

���̂悤�Ȏ��H���p�����Ă�����ŋ����Ԃ̘A���͌������Ȃ��B�قƂ�ǖ����̂悤�ɓd�q���[���̂��Ƃ�����Ă���A�T�ɍŒ�P���Cu-SeeMe���g���Ċ؍��Ƒł����킹�������Ȃ��Ă���B

���̂��Ƃ�����킩��悤�ɁA���肪�������[�����J���l�łȂ���������Ƃ͐������Ȃ��B

�������W�̐搶���̃��[�����O���X�g�������ɉ^�p���Ă���B

�V�����q���ƍ��Z�S���҂���[�[�[�[

About the trade-simulation, I

think I am going to make an icon on our home-page that links to your site. What do you think about it?

I was going to name it something like "Trade Simulation with Japan."

Any ideas?

�E ���H�̕]���ƍ���̎w�j

�@�E�ӎ��̕ω�

���̊��̌𗬑O�ƌ𗬌㐶�k�̈ӎ��������s�����B�\������킩��悤�ɁA���k�̈ӎ��͑傫���������B�i�𗬌�S���ɃA���P�[�g���{�j

�@�}�X�R�~�ɂ���Ċg�傳�ꂽ����łȂ��A�u�؍��v�����ۂɌ𗬂������[���E�����E�X������̏Z�ލ��Ƃ��Ĕc���ł���悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����낤���B

�u�؍��̌o�ψ����悤�����ǁA���̎q�����A�E���v���Ȃ��v�Ȃǂ̐������k�̊Ԃ���o�Ă����B

�܂����ȕ]�����ȑO�ɔ�ׂ�Ƒ�ύ������̂ɂȂ�A���M���𗬂ɂ���ē����Ǝv���B���ȕ]���̍������k�͎���̗͂�M���đ��ƌ������Ɋw�K���Ă������Ƃ����҂ł���B

�����p���́u���w�K���Љ�v�̓�����M���đ��ƌ�����ސ��k���������B�������ōݍZ���Ƒ��Ɛ���������킷���Ƃ����X����B

�����p���́u���w�K���Љ�v�̓�����M���đ��ƌ�����ސ��k���������B�������ōݍZ���Ƒ��Ɛ���������킷���Ƃ����X����B

���̂悤�ȃv���W�F�N�g���u�ʂ����v�u�p�����������v�u�C���^�[�l�b�g�̋@�\���g�����v�Ƃ�����тƂƂ��ɁA������͂ւƓ]���������̂ł͂���܂����B

�@�E���k�̐�

�u�d�q���[���Ȃǂ��g�����A�W�A�̍��Z���Ƃ̌𗬂Ɏ��g��ł��܂����B��������ςȂ��Ƃ́A��������܂������A�C�O�̂ЂƂƒ��ǂ��Ȃ邱�Ƃ��ł��܂������A�������g�Ƀv���X�ɂȂ邱�Ƃ�����������A�{���ɗǂ��o�������邱�Ƃ��ł����Ǝv���Ă��܂��B�v

�uCu-SeeMe�Ƃ����e���r�d�b�̂悤�Ȃ��̂Ȃǂ�ʂ��ĊC�O�ƌ𗬂����Ă��܂����B���������̎��삪�L���Ȃ����悤�ȋC�����܂����B

������Ƃ����p��̒P����o���Ă��邾���ŁA���낢��ȍ��̐l�B�Ƃ���ׂ邱�Ƃ��ł����̂ł��B�v�u���[���A�z�[���y�[�W�Ɖp���ō��A���R�ɉp��̗͂ƃC���^�[�l�b�g�̗͂��t���Ă����Ǝv���܂��B�p�ꂪ���������D���ɂȂ�u�p�����v�Ƃ����ڕW���ł��A����Ɍ������ēw�͂������ʁA���i���鎖���ł��܂����B�v

�E���k�̊l����������

�i�����ʁj

�@�؍������ȏ��ŏK�����؍������łȂ��A�����ɐ����Ă���𗬑���̏Z�ލ��ƂȂ������ƁB

�i���Ƃ̑��ʁj

�@�C���^�[�l�b�g�����p���邱�Ƃɂ��A��ʂ̗X�ւł͂Q�T�Ԃ�������Ƃ肪�u���ɂł��A���ꂩ��̃l�b�g���[�N�Љ�ł̗��p�̕��@����薾�m�ɂȂ����B

�@���ʋƂ�����̉�]�̑����ɂ���āA���v�����サ�Ă����Ƃ������Ƃ�̌��I�Ɋw�K�ł����B

�i�Z�p�I���ʁj

�@���A���^�C���R�~���j�P�[�V�����c�[���Ƃ��āACu-SeeMe��̌����邱�Ƃ��ł��A���̂悤�Ȍ𗬕��@���C���^�[�l�b�g�ł͉\�Ȃ��Ƃ�m�����B�܂����������̐����̒��Ɏ�����Ă�����\����c�������B

�F ����̓W�J

�@�؍��Ƃ̊W�͂���ɐ[�܂����B�C���^�[�l�b�g�͂��̋@�\���炵�āA��Z�Έ�Z�̊W�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����̃l�b�g���[�N�ƊC�O�̃l�b�g���[�N�����т��A���k�ɐV�����w�K�������Ƃ���ɂ��̖ړI������B

�؍����ɂ������̎Q�����˗����Ă���B�@

�@�����ɂ����Ă��A���ݓ��{�e�n�̏��ƍ��Z�Ȃǁi��菤�ƁA�n�����ƁA���Ï��ƁA�C�Ök���Z�j�ƂƂ��ɁA�����C���^�[�l�b�g����A����ɂ͍��ێ���𐄐i���悤�ƌv�悵�Ă���B

���Ƀ��[�����O���X�g�𗧂��グ�A�������͕p�ɂɍs���Ă���B

�G ���̋��t�̋��߂Ă������

�@�Ȃɂ������Ƃ̒��łƂ����ݒ�ōs���Ă��邽�߁A�����Ԃ̘A���ٖ͋�����v�������ς����A���݂̔M�ӂɉ�����Ȃ��璅���Ɍv��͐��s����Ă���B

�؍����S���҃W�����搶�Ƃ͓��{����ɂ͊؍��łV���ɂS���������B�Ȃ����� �Ȃɂ��p�ɂɉ�̂��H��{�I�ɃW�����搶�A���邢�͂��̎��H�Ɏ��g�����Ƃ� ��搶�����́A���Ƃ�ς������Ƃ����肢������B���̂��Ƃ����k�𒆐S�ɂ����V�������Ȋw�K�͂���������k����ƍl���Ă��邩��ł���B

�@�܂����ۉ��Ƃ������Ƃ������Ɠ���I�ɂ��鎖�ɂ���āA�����̒��̍��ۉ��������ł���ƍl�������X�ł���B

���a����A���ۗ�������̐�������E�ł悭���ɂ���B�����Ș_�c���Ȃ���Ă���B������K�v�Ȃ��Ƃ��낤�B�������A���ۉ��A���a�̖������I�Ȍ𗬂̒��Łu������܂߂āv�l���Ă������Ƃ��K�v���ƍl����B

�@���{�Ƃ̕��a�̖��荑�����Ř_�c���ꂽ�ꍇ�A�ʂ����Ă��ꂪ���������f�ƂȂ肤��̂��H

�����l�������Ă���B������S�����k�����ɓ���I�Ȍ𗬂̒��Ŋ؍����l���邱�ƁA���̂��Ƃ����̎��H���Ƃŕۏ��Ă��������B

�Q�lurl

�V�����q���ƍ��Z�̃y�[�W�i�\�E���j

http://210.104.30.2/

http://www.shinjung-gchs.seoul.kr/

���ˏ��ƍ��Z�̃y�[�W

http://210.235.197.2/

���Ǝ��H�̃y�[�W

http://210.235.197.2/kageto/trade/trade.htm

�e�˂̃y�[�W

http://210.235.197.2/kageto.html

�V���|�W�E���Ȍ�̌�

�@�V���|�W�E���Œg�߂�ꂽ�𗬂̗ւ͂��̌���C���^�[�l�b�g��ʂ��Ĕ��W���������B

�@�P�P���P�W���ɖ��É��ōs��ꂽCEC��ÐV�P�O�O�Z�v���W�F�N�g���p������ɂ����ăA�W�A�Z�b�V�����Ƃ��Ċ؍����狳�t�P���A���k�P�������ق��u�A�W�A���Z���C���^�[�l�b�g�𗬃v���W�F�N�g�v�̃v���[���e�[�V�������s�����B

�@�C���^�[�l�b�g������I�Ȍ𗬂��\�ɂ��A����ɋ����v���[���e�[�V�����ɂ܂Ŕ��W���Ă���B

�@�܂��A���k�Ԃɂ����Ă�Webnews���z�[���y�[�W��Ɍf�ڂ��A�Q���Z�����łȂ��A�C���^�[�l�b�g�ɂ�鍑�ی𗬂̕��@�Ƃ��āA�����̊w�Z�ɏ������B

�E�؍������NEWS

Webnews from Korea

�@

Garbage treatment are all done by the students. It starts from�@the

classrooms. Students separate

recyclable material and non-recyclable

material in their classrooms. At the end of the day, students collect all

the recyclable material in the school.

Trashes are separated�@mainly in paper, plastic, aluminum and glass.

When the recyclable materials are gathered enough, students sell those material

to the local recycling center.

The money is then donated to the local orphanage or other�@needy

organizations.

�����̍��Z�����WEBNEWS

[ Morning Reading Time ]

We have Morning Reading Time in

Midori High School.

When the bell rings, teachers comes in.

And we start reading our favorite

books for five minutes. There are

a few students chatting but mostly it is quiet during this time.

Some students who don't usually

read get a chance to start reading.

Many students read novels. We are

not allowed to read comics or magazines.

The problem is that five minutes is too short for us. We want more time.

[�O�̃y�[�W��]�@[���̃y�[�W��]