2.4.4.参加校の状況

ここではKIDLINKに参加した各校の様子について報告する。

2.4.4.1.「KIDLINKへの参加」企画も二年目

大和市立林間小学校 島崎 勇

1.はじめに

今、日本は、2002年に始まるという「総合的な学習」という話題で盛り上がっているが、もともと「子どもの学び」は、制度の中の教科に特化されるものだけではないのである。幸いにして、国際教室の子どもたちのメインの学習である「日本語学習」にとっては、いたる所に課題があり、インターネットで常時世界の学校とつなぐことによって、世界同時学習が可能となっている。その中には、ペルー等、彼らの母国の子どもたちとの交流もあり、国際教室の子どもたちにとっての「母語保持、母国文化の学習」にもつながり、ペルー等の子どもたちにとっては、この交流から「日本」をより身近に知るいい機会になっている。

ここでは、国際教室の子どもたちの日常の学習の様子を紹介し、インターネットを使った世界同時学習の可能性を探ってみることにする。

2.国際教室の子どもたちの日常の学習

国際教室の子どもたちのメインの学習は、日本語の学習である。特に、「外国語としての日本語学習」という事になる。日本の子どもたちも近頃では、日本語能力が低下していると言うが、国際教室の子どもたちにとっては、更に難しい状況である。しかし、教材を日常生活から探し、少しでも彼らの興味を喚起し、日本語学習の意欲を高めようと努力した。例えば、林小祭りという子どもたちの行事があれば、その絵をかき、作文にするのが実地勉強であった。遠足や運動会等の行事もやはりいい教材であった。それらは、絵にかかれ、文をつけて、KIDLINKの日本語と英語の掲示板で紹介していき、参加している子どもたちと共有していった。

国際教室では、また、コンピュータとインターネットを日常的に使って、学習を進めている。もちろん、日本語の教材や教科書での学習もしているが、コンピュータを使うことによって、国際教室の子どもたちの日本語学習を、世界の子どもたちの「日本」を知る一つの手がかりとして届ける事ができるのだった。

また、校内的にも、今年度、新しい国際理解教育の取り組みを始めた。本校には、杉の子学級という障害児学級がある。そこの子どもたちは、古くからの日本の子どものための行事を季節季節に活かしながら学習を進めている。その杉の子の学習に国際教室の子どもたちを参加させ、古くからの日本の子どものための行事を体験してもらう事にしたのだ。いわゆる異文化理解となればいいと願ってのことである。

5月の子どもの日、7月の七夕まつり、12月のクリスマス、3月の雛祭り等が一緒に取り組んだ行事であった。これらは、その時々に絵で表現され、メッセージとして世界の学校に届けられた。また、世界の学校からは、クリスマスの絵がたくさん届いたり、色々と日本の子どもの行事についての質問が届いたりして、学習を広げる事ができた。クリスマスの絵の時には、コンピュータで書いた絵を使ってTシャツも作った。アメリカの子どもにも記念に作って送り届けた。

コンピュータは、子どもたちにとって学習の道具であってほしい。操作が簡単で便利なマッキントッシュを使い、ソフトも、キッドピックスを中心に使ってきた。このキッドピックスでは、何枚かの絵を一つのスライドショーにして、「ダルマ落とし」とか「剣玉」の遊び方を紹介してみた事もあった。「絵」に「音声」を付け加える事もできる。

それを利用して、「絵」に書いた日本語やスペイン語を録音した事も度々であった。

この方法は、はにかみやの国際教室の子どもたちの日本語学習にも役だった。カセットテープで日本語を録音する代わりに、キッドピックスで録音出来るのである。子どもたちは単に録音というよりは、自分の書いた文や絵を見ながら録音する身近な方法としてこのやりかたになじんでいった。

3.インターネットを使った交流

一学期、アメリカのデルマー小学校の子どもたちと毎日のように気温を調べて報告しあった。一時間目の授業で国際教室に来ていた4年生のパメラさんと3年生のゆみさんが主に活動した。アメリカの子ども達の学習は、データをインターネットで採取して、そのデータを処理し、グラフとか表にしてまとめ、そこからある考察を引き出すという手順のものであった。5月の一ヶ月のデータ交換でアメリカは休みに入ってしまった。林間小ではその後も計測を続け、6月の気温データも残しておいた。

校庭の様子とか、校庭の遊具、休み時間の遊び方についても色々と情報交換を続けた。

6月には、韓国から5年生の男の子が転入してきた。いつもの方法で、キッドピックスを使い、韓国語の自己紹介を書いてもらった。画像のデータとして文字を扱っているので、何語でも同じ仕組みで書けるので便利である。

二学期には、国際教室からインターネットに直接接続する事が出来るようになった。途中まで来ていた10BaseTのケーブルを引き込んだのだ。しかし、棟と棟をつなぐため、常設は無理であり、朝、8時半に国際教室から10BaseTのケーブルを隣の棟までひっぱっていき、午後4時には撤去する仮設のラインであった。

そのケーブルのおかげで、国際教室からは常時インターネットに出て行かれるようになった。マッキントッシュのLC630が2台、一つには、英語の掲示板が、もう一つには、日本語の掲示板が常時セットしてある。そこで、子ども達は、自分への返事を読み、またメッセージを書いていった。自分のメッセージは、掲示板に直接書き込む事もあれば、キッドピックスで「絵」にし、それを英語の掲示板に送る事もあった。

5年生のソニー君は、学習の合間に、「ひらがなカルタ」の続きの絵も作っていた。

4年生のパメラさんは、運動会で花笠音頭を踊った。それを絵にして紹介した。最初、「絵だけでは何の事かよく分からない」とデルマー小からメッセージが届いたので、実際にパメラさんが踊っている様子を数秒のビデオクリップにして送った。残念ながら、デルマー小にあるコンピュータが古くて、その動画を子どもたちが見る事は出来なかった。しかし、KIDPROJの技術担当であるダイアンさんは、アメリカでも実際に動く事を確認してくれた。

今まで、言葉が分からなければ、「絵」で伝えようとしてきたのだが、その「絵」は、必ずしも、伝えたいことを満遍なく伝えてくれる訳ではない事が分かった。ただ、こうして毎日の様に、お互いがメッセージ交換をしてきたので、何か分からないことがあった時にも、すぐ相手に質問する事が出来てありがたかった。

今年度の取り組みのハイライトは、「カブトガニ」についての学習であった。このプロジェクトにも参加している山口の秋穂中学、そしてデルマー小学校、更には、東南アジアの日本人学校の先生からも貴重なカブトガニに関する情報が届けられ、楽しい取り組みとして展開できた。2月1日には、校内研究の一つの授業実践として、公開授業もした。インターネットの教育活用の一つの事例として校内の先生達に一度国際教室の取り組みを紹介したいとずっと考えてきた事が実現したのだ。この取り組みは、4年生のパメラさんと5年生のソニー君がそれぞれ個別に学習を進めていたのを2月1日に一緒に授業をしようと考えていたのであった。しかし、当日になって、ソニー君は風邪で欠席。パメラさん一人が30数人の教員の前で授業をする事になってしまった。しかし、彼女は、普段と変わらない様子で授業をしてくれた。その日のために、近くの学校からカブトガニの標本も借りておいた。授業の最後に、その標本を紹介し、それを見ながら「絵」に書いて授業を終了させた。その時の絵は、まさしく実物の強みを遺憾なく発揮するものとなった。それまで、本とかインターネットのホームページで見知っていたカブトガニではあるが、全長53センチのカブトガニの標本にはかなわなかった。

4.まとめ

この二年間の取り組みで、私自身、色々な新しい事と出会ってきた。時代もインターネット、インターネットと騒がしくなってもきた。「総合的な学習」というかけ声もかかってきた。しかし、基本は、あくまでも、目の前の子どもとどんな活動をするか。その活動を通して、「子どもたちにどんな力をつけてあげられるのか」、ではないだろうか。こういう視点で、インターネットは、「持続した学習」を促進してくれる環境にもなっているという事だった。

今回のカブトガニの取り組みも、研究授業のためにやった訳ではなく、子どもたちの興味関心を喚起し、学習課題を広げていきながら取り組んだものであった。だからたぶん、1999年の夏、カブトガニが活動を始める時期になると、子どもたちの興味関心が、引き続き湧きあがってくる事が予想される。これは、今から楽しみの一つである。

もう一つの視点は、子どもたちが、こうして小さい時からグローバルな関わりを持ち続けていく事に対する期待がある。彼らが、大きくなった時には、今の大人達よりは、より一層、国際理解に対して実践的な理解を示してくれるのではないか。そんな密かな願いがある。

二年間、このプロジェクトに対する支援・協力に感謝して、まとめにさせてもらいます。ありがとうございました。

2.4.4.2.インターネット利用事例

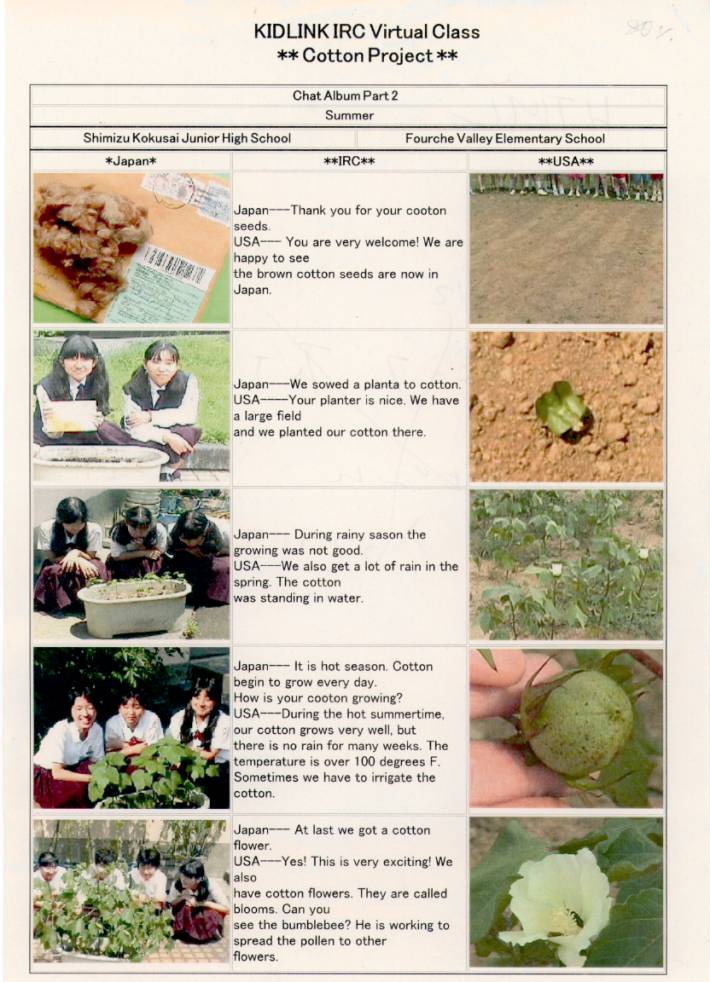

「綿の国際共同栽培」-- Cotton Project --正課クラブ活動 中学1年,2年,3年

清水国際中学校 清水国際高等学校 井柳 強

1.この交流のねらい

世界の子どもたちのネットワークKIDLINKに2年間に参加した。その中でいくつかの交流を体験した。ここに紹介する「Cotton

Project」もその一つである。この交流のねらいは,100校プロジェクト全国発芽MAPの国際版としての展開。「綿」を題材とし総合学習の可能性を探る。できる限り言語を使用しないで,画像交換を主体とするCommunication

for picturesの試み。外国の子どもたちと一つのホームページを共同編集することであった。

英語の使用を押しつけないで楽しい交流にするように心がけた。

2.交流準備

週1時間の正課クラブ活動「地球クラブ」の時間を利用した。この時間は,インターネットを利用して国際交流をする時間である。中学生1〜3年生17名が所属。Kidlink参加に義務づけられた4つの質問に答えた。100校プロジェクトの全国発芽MAP「綿栽培」,「ケナフ栽培」に生徒は興味を示した。そこでこの企画の国際版が実現できないかどうか試みた。KIDLINK IRCのチャットチャンネルは,決められたテーマについての話し合いであるが,大部分は,その時間帯にオンラインしている人たちの自由な会話がメインであった。「生徒たちはこのような企画を持っている。」「このような企画をしてみたいのだが関心がありますか?」などとチャットした。アメリカ・Arkansas州の小学校の先生とチャットしている間に,「昨年,生徒が綿の栽培をしたことがあるので,一緒にしませんか。」ということでこの共同栽培がはじまった。

3.学習計画と経過

98年2月 交流相手探し アメリカ・Arkansasの小学校6年生と交流が決定。

3月 交流先との共同栽培計画立案。KIDLINKネットワーク上での呼びかけ。

4月 綿の栽培分布共同調べ

5月 種まき 成長記録の画像交換

6月 成長記録の画像交換

7月 同じHTMLの共同編集,KIDLINK-IRC公式ページへの掲載。

8月 (夏休み)

9月 開花・綿を訪れる虫たちの共同調べ

10月 アメリカの綿は日照り続きで多くが枯死,栽培失敗。

11月 本校の綿,収穫が始まる。アメリカの綿栽培農業の共同調べ。

12月 綿をクリスマスツリー代わりに利用して,クリスマス飾りの作成と装飾

99年 1月 綿を利用した手芸品作り。この交流のまとめ作業。

2月 交流先へ,手芸品の郵送。

4.この交流の成果

生徒たちは,早く成長させたいと願いを込めて,毎日のように給水するが,乾燥地帯の植物である綿は,過剰に給水すると成長が止まり枯死してしまう。全国発芽MAPでの失敗を生かして,本年度は収穫にこぎつけた。特に日本は湿度が高く,梅雨期にどのような栽培管理するかがキーポイントであることを学んだ。アメリカは,異常気象で栽培した綿の多くが枯死してしまった。そのために,このプロジェクトを中断しなければならなかったが,この交流を通してインターネットを利用した植物の国際共同栽培の可能性を見出した。

1) 植物の国際共同栽培プロジェクトは,英語を使用しなくてもデジタル・カメラで撮影した画像の交換だけで,交互に成長の様子をレポートし合うことができた。

2) この交換した画像をもとに,交流相手と同じサーバー上の同じディレクトリーでひとつのHTMLを共同編集する作業は,プロジェクトの連帯感が生まれ楽しい国際交流となった。

3) 同じ種子を蒔くためには,アメリカから綿の種子を入手しなければならないが,植物検疫の手続き,期間,など教師にとっても学ぶことが多くあった

1.同じ綿がアメリカと日本で成長,開花時期に大きな差があった。

2.収穫時期がアメリカ9月,日本10〜11月と大きくずれた。

3.アメリカの大規模機械農業を知る機会となった。

4.アメリカの綿を日本で栽培したが気候差によるものか,結実しても実が閉じたままで綿を収穫できないものが半分近くあった。

5.日本では,収穫時期に雨が多く,綿の収穫が難しいことがわかった。

4) アメリカ側は畑で,私たちはプランタで栽培した。クリスマスには,プランタを教室に持ち込み,クリスマス飾りを作り装飾した。収穫した綿を利用して,生徒各自がどのような手芸品を作るかを考える楽しい活動を展開できた。

5) 時間不足で,アメリカと日本での綿栽培,利用の歴史の共同調べ学習は,断片的なことだけしかできなかった。綿の栽培をしながら,たくさんのことを学ぶ総合学習の場にはなり得るのではないかと感じた。いろいろな問題点もあったが楽しい交流だった。

5.問題点

大きな問題点は,日本の全国発芽MAPのような国際版をつくろうとしても,相手が容易に見つからないことである。KIDLINKのようなプロジェクトでは,残念ながらこのような特定な地域だけでしか栽培できない植物の共同栽培を提案しても賛同者がなかなかみつからないだろう。希望は1校だけであったが,生徒交流を希望したので継続した。

6.参考画像資料

<写真1 育てた綿に,クリスマス飾りを付ける「地球クラブ」の生徒たち>

<写真2 見事に実った茶褐色のアメリカ綿と生徒のクリスマス飾り>

<写真3 生徒たちは,収穫した綿でクリスマスプレゼント用の手芸品を作った>

7.参考画像

アメリカの生徒たちと共同編集したHTML,左が日本からの画像,右がアメリカからの画像。中央がIRC,E-mailをもとに再構成したチャット(会話)ログになっている。

2.4.4.3.福井大学教育学部附属小学校の国際交流 宇 野 秀 夫

1 project参加へのねらい

本校は、総合学習の時間があり、自然・環境、社会・文化、国際・福祉といったテーマで学習を展開している。その中でも、インターネットが整備され、情報教育に取り組んできている本校の総合学習では、国際をテーマとした学習が重要な役割を担ってくると考えられる。しかし、国際に関心があっても、いざ参加するとなると、どうしても外国語の存在が一つの大きなハードルとなる。本校でも、外国語の壁のため一歩踏み出せない状況でもある。

そこで、翻訳支援体制を組んだKidlink projectに参加することは、本校の国際理解教育の充実、子供達の未来へ向かって生きる力を伸ばすことにつながるのではないかと考えた。情報教育に積極的に取り組んでいる低学年の2年生が、総合学習の中で今回のprojectに参加していくこととなった。

2 交流の状況

7月25日 オーストラリアのWilskin public schoolより、夏休み以

降の交流依頼のE-mailが送信されてくる。

8月17日 Kidlink project会議への参加

9月 1日 オーストラリアのWilskin public schoolの国際クラスよ

り、各自の自己紹介や学校での学習の様子などを紹介する

E-mailが届く。

9月 7日 2学年の子供達に翻訳したE-mailをみせ、自分達の自己紹介

のメッセージを考えさせる。

9月10日 PCのエディターを使って自分達のメッセージを打ち、翻訳

依頼のE-mailをメーリングリストに流す。

9月16日 翻訳されたE-mailが転送されてきたので、Wilskin public

schoolに送信する。

9月24日 アメリカのAttica elementary schoolより、動物画を通し

た交流の呼びかけがあり、参加するE-mailを送信する。

10月 3日 Wilskin public schoolに再度、交流依頼のE-mailを送信

するが、返答がなかった。

10月24日 保護者会で日本語を英訳するボランティアの依頼をした所、

数名の保護者の方より、翻訳ボランティアへの協力を申し出

られて、校内翻訳ボランティア体制が確立された。

10月30日 Attica elementary schoolへのE-mailと、外国からきた

E-mailの翻訳を校内翻訳ボランティアの方々へ依頼する。

11月 初旬 Attica elementary schoolへ交流依頼のE-mailを送信した

が、別のproject実行中のため、12月までの延期依頼の

E-mailを受け取る。

12月 初旬 Attica elementary schoolへ、カルガモ、ツバメ、ポニー

の動物画をE-mailに添付して送る。

12月15日 Attica elementary schoolより、犬の動物画がE-mailとと

もに送られてくる。

12月27日 Kidlink poroject会議への参加

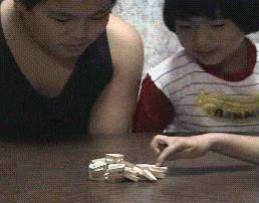

1月11日 総合学習で昔の遊びを教えてもらって、体験する学習を行う。

こま、あやとり、けん玉、雪合戦、カルタを行う。

1月16日 昔の遊びを紹介するホームページを立ち上げて、Kidlinkの掲

示板に書き込みを行う。同日、翻訳依頼のE-mailをメーリン

グリストに流す。

1月19日 アメリカのデルマー小学校より、遊びについての問い合わせ

がある。

2月 2日 翻訳されたE-mailが送信され、ホームページに立ち上げる。

2月 6日 デルマー小学校の子供達に昔の遊びのやり方をE-mailで送信

する。

3 児童の意識の変容

低学年の子供達の世界では、身の回りにいる人との触れ合いが何よりも大きなウエイトをしめている。相手の表情をみたり、話したり、自分とは違う異文化にじかにふれ合うことになり、感動を得ることができる。直接顔を合わせ、話し声を交えた交流が必要不可欠である。

しかし、相手意識を持って、グループ毎に自分達の様子や学校の様子を紹介しようとすることで、どうすると分かりやすくなるかを子供達なりに考えるようになった。また、写真や絵などを交えたE-mailを送信するといいのではないかと考えるなど、様々な工夫をするようになった。更に、本校にいるアメリカ人の子に外国のことをいろいろ聞くなどして、外国をよく知ろうとする姿がみられるようになった。外国の子といった相手意識を持つことで、自分をより深く振り返り、伝えようとする態度がみられるようになった。

Project後半になり、いつでも、どこでも、アクセスできるKidlinkの掲示板が完成した。子供達にとっては見ることができるので、交流のきっかけをつかめるといった意識を持てるようになった。

4 反省と課題

国際交流に関わることで難しく感じたのは、継続することである。数回のE-mailのやりとりはできるのだが、それ以上のやりとりは相手やこちらの力量不足で、途切れ途切れであった。

交流が長続きするには、やはり相手がどんな相手なのかを知ることが、何よりも大切である。低学年の子供達にとっては、E-mailの文字情報だけでの交流では、無理がある。テレビ電話やCu-SeeMeでのリアルタイムでの交流が実現できるようにしたいと考えている。

2.4.4.4.「KIDLINKへの参加」企画 韮山中学校 内藤 淳

1参加に至る経緯

これまで、英語の授業において、E-mailによる海外の学校との交流は何度か行ってきた。それなりの成果は挙げられたとは思うが、リアルタイムで交流できるという、メールにはない魅力を持ったIRCにも関心を持っていた。同年代のパートナーも見つけやすく、安心してチャットもできるKIDIRCに参加しようということで、KIDLINKのメーリングリストに顔を出していたところ、島崎先生に参加するように誘われた。韮山中学校のKIDIRCでの実践を、今後海外の学校とIRCで交流していく日本の学校の参考になるような記録に残せれば、ということでこのプロジェクトに参加することになった。

2今年度の問題点

このプロジェクトへの参加も2年目ということで、今年は昨年から引き続いて行う活動に加えて新しい試みを、と考えていたが、なかなか思うようにはいかなかった。

昨年は、IRCを英語の授業に初めて取り入れ、リアルタイムのコミュニケーションのおもしろさを生徒たちに味わってもらえた。そこで、今年はIRCをもっと頻繁に授業で行い、さらにKIDLINKのリフレクターを通してCU-SeeMeに挑戦も、と考えていた。

しかし、昨年の生徒たち(昨年度末で卒業)は、1年生の時から英語の授業でコンピュータを使い、メール交換など行ってきたのでコンピュータの扱い、タイピングなどもかなり慣れていたのだが、今年新たに受け持った生徒たち(2,3年生)は、コンピュータに慣れるところから、一から始めなければならなかったため、スタートまでに大幅に時間を費やしてしまった。昨年度の最後のKIDLINK参加の会議で、生徒が交流に意欲的に取り組むほど伝えたいことが多くなり、自分の英語力のなさがネックとなってその意欲を減退させてしまうという報告をした。それに対して田中先生などから、難しい内容のことを伝えたいときはこのプロジェクトの翻訳チームを利用するとよい、というアドバイスをいただいた。

自分のいいたいことを英語でどういうのかの見本を見ることでも勉強になるはずだ、ということだった。確かにその通りだと思い、今年は翻訳チームのお手伝いをいただいて、より内容の深い交流をしたかったのだが、上記のような理由から、とてもそこまで到達しなかった。また、IRCでは時差が問題になるため、オセアニア、東南アジアの国の交流校をKIDLINKのメーリングリストで探したのだが、IRCの可能な地域ではハワイの学校くらいしか反応がなかった。そのハワイの学校とは、日時を決めてIRCを行おうとしたのだが、行き違いがあってKIDIRCで会うことはできなかった。

このプロジェクトでは、参加校同士の情報交換を行うためのメーリングリストが用意されていたので、上記のようなことを書き込んだりしたこともあった。

しかし、中学校で、しかも英語の授業でIRCを使った交流というのは、他の参加校とはかなり形態が異なっていたため、島崎先生、田中先生などからのご助言は大変参考になったが、おそらく他校にとっては有益な情報とはならないのではないかと思い、書き込みもあまり行わなかった。ところが、今年のこのプロジェクトは、KIDLINKを通して知り合った学校との個別の交流を成果として考えるのではなく、KIDLINKにどう関わったか、このプロジェクトにどう関わったかを成果として考えるようにしてほしい、ということになった。そのため、このまま英語の授業でのIRCでこのプロジェクトに関わっていたのでは成果が得られないので、別の参加方法をとることになってしまった。

当初の参加意図からは離れてしまったが、KIDLINKのIRCは日本語が通らないということもあり、やむを得なかった。

3 今年の実践、その成果と課題

昨年とは異なり、今年は様々な困難に出会い、また違った意味でよい勉強になったが、一応今年なりの実践も行ってきた。個々の学校間の交流に過ぎないものあるが、報告したい

ア、メールの交換

昨年度から引き続いて、アメリカのオレゴン州のジョー先生のクラスとメール交換を行った。内容は、自己紹介に毛の生えた程度のものに戻ってしまったが、継続して同じ学校と交流をしていることが大きな成果だと思う。実現はしていないが、今年は小包等の交換もやってみようか、という話も出ているので、さらに発展させていきたい。

さらに交流先を広げようと、夏休み明けにKIDLINKのメーリングリストに交流相手募集のメールを出した。IRCを意識して、オセアニア、西太平洋、東南アジアという希望を出したのだが、返事が来たのはハワイが二校、スウェーデン、ペルーが一校ずつだった。それぞれの学校と、まずはメールでの交流を始めたのだが、ハワイの一校とペルーの学校の先生は、自分でとりまとめてメールを送ってよこすのではなく、生徒が自分で自由にメールを送るという形を取っていたので、返事をくれる子は二通も三通もくれるのだが、くれない子は全くくれないということで授業では非常に扱いにくかった。こちらも返事がかけたら教師に出すという形にしたが、やはり思うようにいかず、この二校とは交流が止まってしまっている。向こうの先生に、メールをまとめて送る形にするようお願いしたのだが、それはできないと断られてしまった。こちらの希望する交流の形態をはっきり相手に伝える必要があるということと、そうすると交流相手が見つけにくくなるということの兼ね合いが難しい。これは大きな課題である。ハワイの別の一校、スウェーデン、そして上記のオレゴンとは何度かメール交換を行い、現在も進行中である。

イ、IRCによる交流

アの交流の続いているハワイの学校と、IRCに挑戦してみようということで、向こうの先生とメールで日時を決めて、KIDIRCに繋いだのだが、なかなか出てきてくれなかった。そこで、KIDIRCの常連の子供たちやマネージャーとチャットを楽しんだ。やはりこのIRCは、英語学習にはもってこいのリアルタイムコミュニケーションであるということを再認識した。しかし、日本の学校の40人というクラスサイズが大きな障害である。また、ダイアルアップ接続では複数が同時にIRCを行うこともできない。現在は、4〜5名のグループを作り、ひとグループ7〜8分ずつ交代で行っているが、今後はもう少し工夫をしていきたい。

ウ、KIDLINK日本語、英語の掲示板による交流

学級活動の時間を利用して参加するという形を取った。韮山中学校では、学級担任宛に絵入りの年賀状を出すというのが美術の宿題になっており、毎年なかなかの力作が送られてくる。そこで、その年賀状の中のよい作品を数点選び、日本語の掲示板から画像のリンクを張るという形で公開した。これに対して広島の児童英語の子供さんたちが、感想を掲示板に書き込んでくれた。かなり遅くなってしまったが、それに対する返事を同じく掲示板に書き込んだ。また、島崎先生が英語の掲示板からもこの年賀状の画像にリンクを張ってくださり、外国からも「なぜウサギばかりなのか?」という質問が書き込まれた。これもかなり遅れてしまったが、十二支について生徒が説明した文を英訳し、その返事として書き込んでおいた。この掲示板というのは、画像にリンクを張ることができるなど、いろいろな形の交流が考えられそうである。しかし、ある程度定期的に見にいくようにしないと、自分に対する書き込みを見逃してしまい、相手に失礼になってしまうので気をつけたい。急遽始めた活動であるため、先の見通しもなかったので、次に何をしていくか考えているところだが、他の書き込みを読んでいると、おもしろそうな企画もいくつか提案されている。そういった活動に参加するというのも、KIDLINKに継続的に参加するということで、義務を果たせるのではないかと思う。何かに参加していきたいと思う。

4 まとめ

今年は、インターネット利用の難しさを強く感じたことが多かったが、その困難を乗り越えるだけの価値は十分にあると思う。今後は、生徒たちが自分で「こんな交流をしたい」という考えをもてるような、そういう発想につなげていけるような活動を考えていけたらよいのではないかと思う。最後に、島崎先生、田中先生、またCECの事務局のみなさんに心からお礼を言いたい。二年間ありがとうございました。この経験を、今後に生かし、また広めていきたいと思います。

2.4.4.5.狭山市立狭山台南小学校 松澤 忠明

1.交流状況

フルブライト交流基金訪問団で来校した先生方を通じて、交流を続けている。メ ールによる交流は、相手が見えないので、小学生にとってはなかなか関係づくりが 難しいと言わねばならない。そんな中で、ほんのわずかでも実際に交流をもった人 を通じてのメールのやり取りは、やや安心感が持てると言ってよい。そこで、本校 では、訪問の際に交流した先生を中心に各学級がメールを出して交流に取り組んだ。

11/25 フルブライト交流基金訪問団来校

授業公開 1年1組 生活科「あそびだいすき」を公開

各学級で給食をともにし、簡単な交流会を開く。

12/10 訪問時にいただいた記念品のお礼をメールで送り交流を始める。

<翻訳:市国際交流協会、市教委指導主事>

交流先:Estes McDoniel Elementary School

12/19 冬休みの遊びについて調べる計画を確認

<ここで、授業を見ていただいた「あそび」をテーマに交流をしていくこととする。>

1/10 他の訪問者にもメールを送り交流を呼びかける。

交流先:21st Century Preparatory School

:Walnut Ridge Primary School

:Arroyo Grande High School

:Estes McDoniel Elementary

School

1/12 メールを送ったArroyo Grande High Schoolから返事が来る。

※他の学校からも返事が次々ときて交流が始まった。

2.みんな英語が苦手?

その中でArroyo Grande High Schoolとの交流が進んでいった。この学校は、 英語を母国語としない高校生が通う学校で、Madocks先生は高校生に英語を教えて いる。本校からのメールに、英語を母国語としない高校生たちは、英語の苦手な日 本の先生にも分かりやすい英語を使ってくれた。

(送信例)

Hell,my name is Kazuya .I am 10 years old. I have 5 families.

My brother is 7 years old and my sister is 2 years old. My hobby is soccor. I belong to soccor

club. I am not good at music. I hope to make friends with you soon.

(受信例)

Hi my name is Francisco

Hernandez I'm from San Luis Potosi Mexico. I'm 18 years old. I have been in this country for one year and a half. I live with my mother, my sister

and my little brother. Right now I'm a junior, next year is my last year in High

School.

I want to be a teacher that's why I like school. I like to play soccer, listen to

music, and play with my brother. What do you like to do? It was a pleasure to write to you. Say hello to all your friends. Write back.

3.「あそび」を通しての交流

「あそびだいすき」の授業を見てもらったので、Madocks先生に遊びについて尋ねたところ、まず、単語集めのゲームを授業の中でしていることを紹介してくれた。

|

<テーマたとえば動物> |

<本校から送ったVTRに入っている将棋崩しのゲーム>

教室でもこのゲームを50音を半分にして、実際にやってみた。次は生徒にも紹介もらうように頼んで、本校からは、授業に使ったVTRを送った。VTRの解説は、メールで送った。子ども達は、子どもの遊びが届くのを楽しみにしている。

4.教師・児童の変化

(1)教師の変化

・メールが届くのがまちどおしいね。

本校では、職員室にもインターネットができるコンピュータを置いている。

そのコンピュータで、海外の学校と交流できることが現実となったとき、関心はかなり高まってきているとともに、自分の学級の子ども達にも経験をさせたいと考える先生方が増えてきたといえる。最初は相手方のペースが速かったのに気後れしていたようであるが、こちらのペースで焦らずにというようになってきた。

(2)児童の変化

・「見る」ものを指す言葉から「発信、交流」を表す言葉へ

今までインターネットを使うというとホームページを見て、調べたりすることが中心であったが、インターネットで、自分のことを伝えたり、聞いたりすることができることが分かってきた。また、翻訳者が他の場所にいるので、分かりやすい日本語にすることを心がけるようになってきたといえる。

また、アメリカにも英語を学んでいる高校生がいることは驚きであったようで、国によってさまざまな状況があることの一つが分かったことは、良かったと感じている。

これは教師にもいえることでもある。

5.その他

(1)アメリカの学校の先生もさまざま?

アメリカのインターネットの接続率が高いと言われているが、日本同様どの学校でもと言うわけではない。技術的なことや設備に関して日本と同じ様な学校もあり、悩みもあるということが少し分かり、やや安心している。

(2)交流の時期を選ぶのは難しい

どの学校もということではないだろうが、交流校の中には2月に新学期を迎える学校もあるということを初めて知った。こんなことも交流してみなければ分からないことである。例に挙げたMadocks先生も、2月に入って今学期に担当する生徒達と新たな交流を始めてくれている。逆に、日本では、4月になると新学年ということになって、年間を通しての交流は、学年や学級といった枠にとらわれない形で行うのがよいと言うことが実感できた。

(3)近いほうが遠い?

今回の交流に関して、CECの翻訳グループ、市の交流協会、市教育委員会、市内中学校のALT等に支援していただいた。

翻訳に期限をつけていただいた、CECには、大変感謝している。低学年の児童は、翻訳に関しては、やはり、身近な人の方がいいように感じたようであるが、高学年になると、時間が気になるようである。担任が対応できればよいのであるが、高学年の場合などになるとそうも行かない。やはり、1週間という期限を設定していただいて大変ありがたかった。

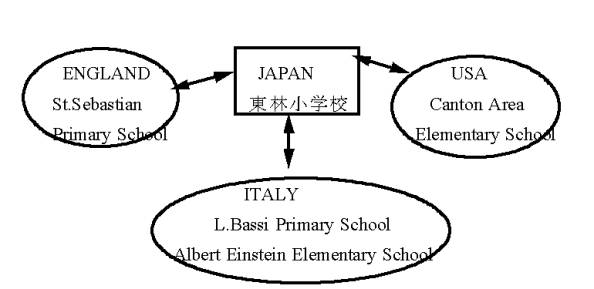

2.4.4.6. KIDLINK ・・・ 日本から世界へ

相模原市立東林小学校 坊野博範

E-mail:torin@ma4.justnet.ne.jp

http://www4.justnet.ne.jp

1.初めの1歩

「先生、返事きた?」「やったー!返事がきたよ」「狩を12歳でするんだって」こんな声が国際交流クラブの子供たちに広がる。4年生から6年生の28名が,英語ができない先生と一緒に海外の学校との交流を進めている。本を使って外国のことを調べる活動から,他の国をもっと知りたい,友達を作ってみたいというねがいがインターネットを活用した交流へと広がっていった。

今では3つの国,4つの小学校とメールを中心とした交流を進めている。

2.スムーズに交流を進めるために

遠い国,言語や習慣が違う国の人たちと交流を進めていくためには,ステップを踏み,1歩1歩進んでいくことが大切である。

・KIDLINKの日本語ボードを活用しよう

日本語ボードは子供たちの交流の場。自由に普段の自分の言葉でメールを交換することができる。手紙を書くことに慣れない子供にとって,日本語ボードはとてもよい場を提供してくれる。東林小学校の子供と大和市立林間小学校,広島の子ども英語の人たちと日本語のボードを使って交流を進めてきた。最近は,中学校の子どもからカブトガニの話題が提供され,いろいろな国を巻き込んで活発な書き込みがあった。日本語ボードを使っていろいろな地域の子どもたちと友達になっていくことは,次のステップへの第1歩。

・KIDLINKで出会いを!

交流を始める決心をしたら,KIDLINKの KIDLEADER@LISTSERV.NODAK.EDU へ自己紹介文を書き込みんでみることが必要である。ちょっと苦労をするが,タイミングがよいとすぐに返事が戻ってくる。KIDLINKへ乗り出す小さな勇気が,大きな出会いを与えてくれる。

3.細くてながーい交流を

せっかく始めた交流を長続きさせていきたいという思いはみんな持っているが,自己紹介のメール交換をして,その後がどうもうまくいかないという経験をした。海外の学校との交流を長続きさせるためにいくつかのステップをとることが大切だと感じた。

・先生同士のコンタクトを十分にとる

交流する相手が見つかったら,まず相手の先生と自己紹介を含め,学校の様子,地域の様子,どんなところにあるのかなど簡単な情報交換をしながら,お互いのコンタクトを取り合う。その時には積極的にこちらの希望や提案を行っていくことがとても大切になる。

・交流計画を作る

先生同士のコンタクトをとるのと同時に交流計画を子どもたちと一緒に作り,どのようなステップで交流を進めていくかが見える形で示してやる。

・相手が見える交流

顔の見えないメール交換では,子供は相手のイメージをつかむことができず,話題も弾まず,交流が活発化しにくいのが現状である。そこで,メール以外に描いた絵や行事の様子,顔写真などをメールの添付ファイルとして送りあうと,言葉以外の暖かなものが通い合ってくる。相手の見える交流を進めていくことは,相手をより理解していく一つの手だてとなる。

|

ステップ1:自分をアピールしよう |

|

ステップ2:ミニ・ミニプロジェクト |

|

ステップ3:作品を作ろう |

|

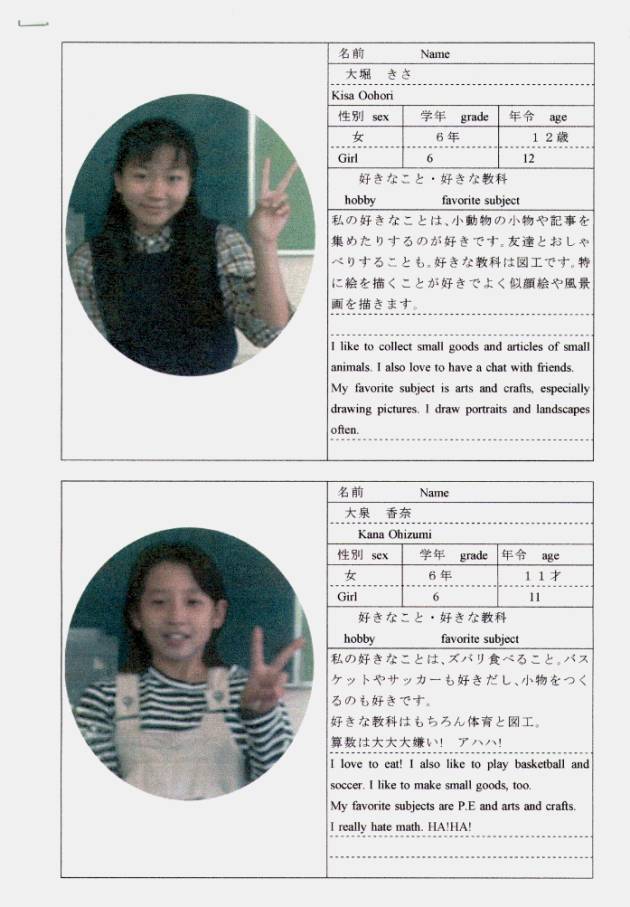

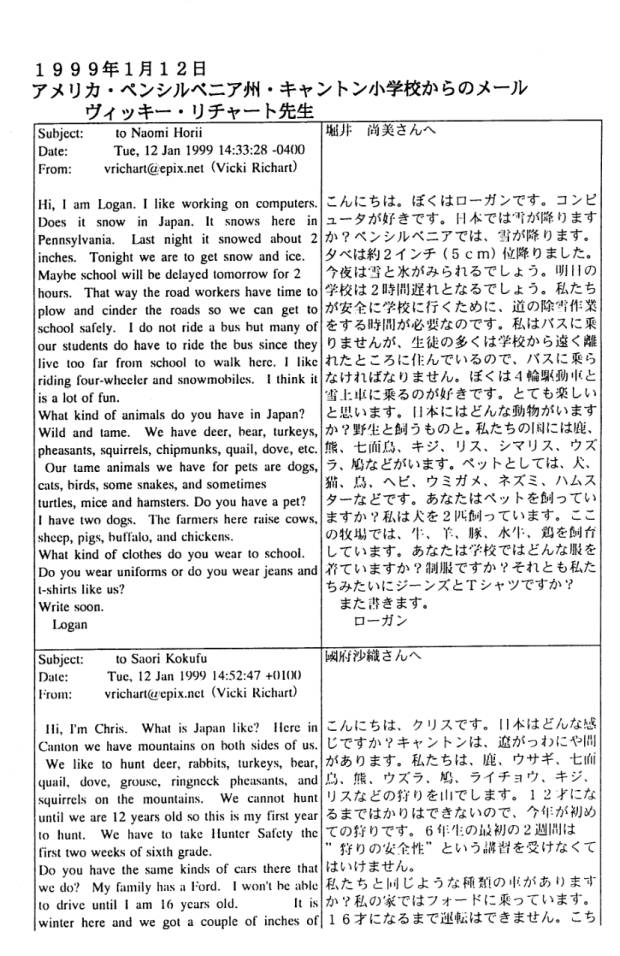

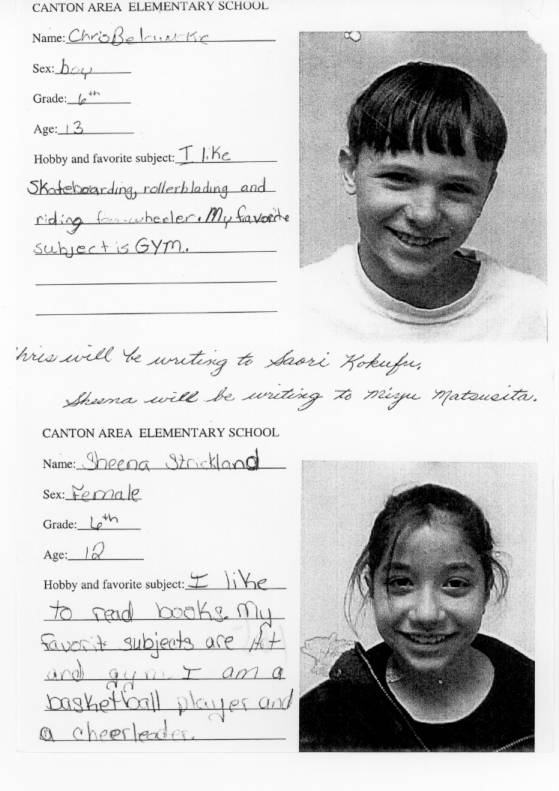

自己紹介文と写真(別掲) |

・翻訳ボランティアを組織しよう

英語の得意な先生がいるとは限らないのが小学校の現状であろう。私も英語は大学卒業以来のことである。東林小学校では保護者に呼びかけ,応募された5人の方に翻訳のボランティアをお願いし,英文,和文の翻訳をしていただいている。

翻訳の流れ

翻訳される方と,翻訳していただく子供は固定制にし,交流内容をよく理解していただきながら翻訳をしていただくように努めている。

子供のメールがいつ誰に届き,返事をいつ返したかなどの流れが見えるような表を作っておくと漏れが無く便利である。

|

名前 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4.お互いの信頼関係を築こう

名前も知らない,顔も知らないそんな人とKIDLINKを通して交流が始まっていく。出会いを大切にしながらお互いの信頼関係を築いていくことが,この活動のめざすところでもあろう。信頼関係を築くために次のような点に注意をしていきたい。

・ネチケット

・相手に対する言葉使いに注意をしていく。

・画像を送るときはセキュリティーの問題が発生する。自己紹介文と顔写真 などは,個人情報が漏れるおそれがあるので,相手の先生と十分協議をし て対応していきたい。

・積極的なアプローチを

メールを送って返事を待って,それから活動を起こしていくというパターン では,交流が活発にならない。先手,先手と積極的に取り組む姿勢が交流を 活発にし,相手との信頼関係も培うことができる。

・お互いの文化を理解する心のゆとりを

5.まとめ

2年間のプロジェクトに参加し,海外の学校と交流を進める中で,少しずつ交流の進め方を理解することができた。前述したことは,子供たちと一緒に取り組み,どうしたらもっと良い交流をすることができるようになるのかを考えてきた結果である。KIDLINKのボードに初めて書き込むときの不安感は言い様のない物である。しかし,世界の仲間が私の呼びかけに応じて交流をもってくれたことは,私と子供たちに得難い経験をさせてくれた。小学校でのインターネットを活用した交流は,言語という大きな障害があるが,それを乗り越えて世界の友達を持つことは大変有意義なことであった。このプロジェクトが終了してもこの交流は長く続けていきたいと思っている。

最後に6年生の子供の言葉

「先生,これはいつまで続けるのですか?相手に住所やメールアドレスを聞いていいですか?」

2.4.4.7.KIDLINKに参加して

山口県秋穂町立秋穂中学校 御幡正章

1 交流から

コンピュータ教室にはWindows95が動くコンピュータが21台。

パソコン通信用に回線はあるものの学校としてはインターネット利用はできないという現任校に昨年転勤。(しかも3年生の担任で研修主任。)これではどうしようもないので、早速、個人でホームページを開設する許可を得て市民グループで運用しているサーバーに間借りすることにしました。これと並行して科学部の生徒達と秋穂の自然を調べ始めると「生きている化石」カブトガニが生息していることがわかり調査を開始。調べた結果を少しずつホームページに加え、資料を充実させてKiDLINKにどう関わっていこうか島崎先生や参加校の先生方の実践報告を受けながら考えているうちに、はや12月。

海外の情報も欲しいと考えて、とにかく参加の許可を得るために生徒達と相談し4つの質問への回答を日本語で書いて送付したのが12月22日のこと。

12月25日には、KiDLINKで開設された「Building Bridges

English/Japanese StoryBoard」生徒の意見を掲載。

12月26日にはCECで会議があり、島崎先生と話している中でカブトガニに関する交流学習の案をいただくことができました。「ホームページに英語の資料があるといいですね」の一言で、思い切って英語のメニューと資料を追加。完成したのは12月30日。31日には島崎先生が英語で紹介して下さいました。なんと島崎先生の友達であるパッティ先生のところにカブトガニが!

話はとんとん拍子とはいかなかったのですが1月3日までに、ボード上や電子メールでいろいろと打ち合わせがありました。4日には、すぐにカブトガニを扱った授業を展開していただけた様子で、すぐにアメリカの子供達から情報が寄せられました。質問も4日・5日とあって島崎先生のサポートをいただきながら回答しました。6日には、部活動を開始し英文を見せました。「アメリカのカブトガニは少し細長いような・・・」 「かわいい!」の声も。生徒達と一緒にカブトガニを持って撮影したビデオ画像を送付しました。

このサイズには、びっくりされたみたいで早速、子供達から感想も寄せられました。

それを見て生徒達も「日本のカブトガニは最大だったよね。」と改めて実感した様子。

アメリカの授業では、日本のどこにカブトガニがいるのかという課題が出されたりカブトガニを扱ったお話づくりが試みられた様子で、このことについての質問もありました。早速質問に答える形で、マップや様々な画像をホームページで紹介。この中に海岸の様子がありゴミが多いことも見せたところ14日には、ゴミのことについて質問がありました。この質問には本校の生徒達も「たしかに日本はゴミが多いなぁ」とため息。

27日には、アメリカからカブトガニの資料とペーパークラフトをいただき、お礼のメッセージを28日にアップして一応のピリオドとなりました。ペーパークラフトは、早速本校の生徒達で選択理科の時間に作ってみました。英文もあって楽しみながら作成している様子が伺えました。島崎先生のサポートに改めて感謝いたします。

2 成果と反省事項

(1)成果として

・アメリカのカブトガニに関する情報収集が行えたこと。

・海外向けの情報提供のきっかけともなり情報の蓄積ができたこと。

・新設された「Our Bridge Story Board」を利用する機会が持てたこと。

(2)反省事項

・開始した時期が冬季であり双方ともにカブトガニの活動時期をはずしていたこと。

・実施内容について十分な時間がないままに始めてしまったために相手校が実施している内容とこちらの活動がうまくかみあわずに質問と情報提供に終わってしまったこと。

・個人的に向こうの情報を受け、翌日にそれを印刷して生徒に見せ、返事を日本語で書いてもらってそれから英語にと、やっている間にも質問が送られてきて即応ができないというジレンマに陥ってしまったこと。

3 今後の検討課題

(1)海外からの情報提供が行いやすいアンケートを使ったページの作成。

(2)インターネット接続環境の整備とKIDLINKの「Our Bridge Story

Board」を利用した情報交換や学習。

(3)本校がこれから取り組む「総合的な学習」への位置づけ。