4.4.3(事例3)Y養護学校ほかにおける電子掲示板を活用した教育

4.4.3.1 参加機会の平等について

チャレンジキッズの取り組みは、障害のある子供たちのネットワークコミュニケーションの可能性を示したという意味で、非常に意義があった。一方で特別のサーバが確保できて、FirstClass(後述)というすぐれたインタフェースを持ったネットワークOSを利用できる環境に支えられているとも言える。また、部外者の入らないイントラネット内の取り組みであるからこそ、実践化する場合の自由度が非常に大きいのであって、つまるところ、予算と環境が許された「特別」な取り組みという印象もないとは言えない。もちろん、だからといってチャレンジキッズの先駆者としての評価が変わるわけではない。

恵まれた環境がなかったとしても、学校がインターネットと接続できていれば、条件として誰でも取り組めるネットワークコミュニケーションができないものだろうか。さらには、イントラネット内にとどまらず、インターネットを通して広く社会の人々とも交流できないだろうか。そのことから進められた取り組みが「電子掲示板」による学校間交流である。

4.4.3.2 電子掲示板とは

インターネットのWebサーチを行っていると、電子掲示板を設置したホームページが数多く目に付くようになった。これは、丁度駅の掲示板がWeb上にあるのと同じで、複数のユーザがそれぞれ自分の思ったことを記入していくというシステムである。似たようなシステムにメーリングリストがある。メーリングリストは電子メールを複数のユーザに配信することができるシステムであり、メールソフトウェア内の「受信簿」に過去に配信されたメールが残るので、過去の発言にさかのぼってコメントログを読み返すことが可能である。しかし、自由に読み返そうとすると、受信するコンピュータやメールソフトウェアは通常同じでなければならない。その上、基本的に電子メールの機能を使うので、個人宛の電子メールとメーリングリストの区別が付きにくいということがある。そういう意味では電子掲示板の方がユーザのニーズに細かく合わせた設定ができて便利である。

電子掲示板の機能は簡単に言えば、CGIと呼ばれるプログラムをインターネット・サーバに置くことで利用できるようになる。このCGIはフリーウェアと呼ばれる無償で利用できる形で、インターネット上から簡単に入手が可能である。

実際に電子掲示板を利用するには電子掲示板の管理者となる学校が利用しているサーバにこのCGIを置くか、あるいは現在は電子掲示板の機能だけを無償で提供するサーバも数多く存在する。一般に利用されている電子掲示板はほとんどがどちらかを使っていると思われる。

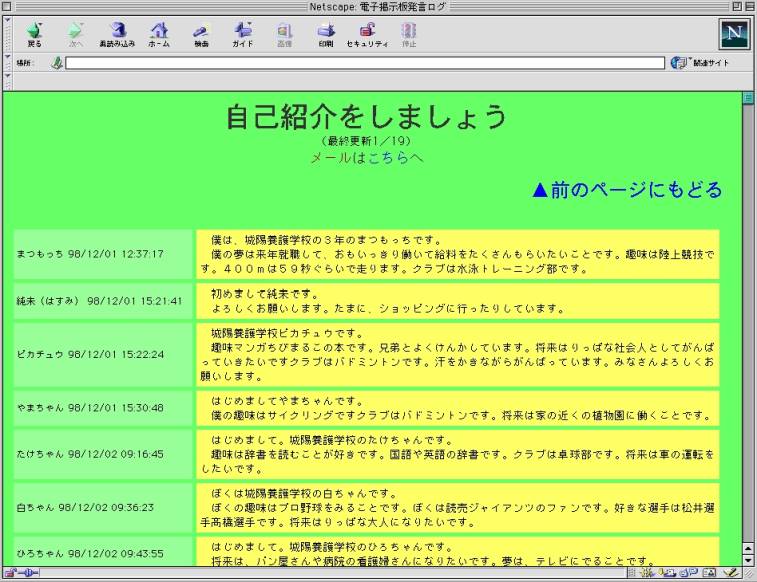

図4.4.3.2 電子掲示板画像

4.4.3.3「情報交流」からみた障害児教育の現状

ここで、ネットワークを利用したコミュニケーションの意義について考えてみる。

盲・聾・養護学校に通学する児童生徒の多くは居住地や学区を離れて通学していたり、寄宿舎に入っており、それによって、地域に接する機会が減らざるを得ない。卒業後の多くを地域で過ごさなければならない子供たちにとっては、本来なら地域とのコミュニケーションの機会は少しでも多くしたいところである。一方で、障害のある子供たちの「社会参加」と「自立」を考える上では障害などの特性に応じた適切な指導は欠くことができない。

また、盲・聾・養護学校同士は互いに距離が離れており、相互に子供たちが交流する機会や指導者同士が情報を交流する機会も十分ではない。

現状として「交流」や「情報交換」という視点で、特に障害児教育には「距離」的な障壁が存在する。インターネットは基本的に「距離」を考えることなく情報のやりとりができるという利点がある。その利点を利用して、積極的な「交流」や「情報交換」を行うことで、より一層障害児教育の内容の充実が図られるのではなかろうか。

つまり、通信機能としてのネットワークを人のネットワークに結びつけ、さらには障害のある子供たちの社会参加・自立を促進していこうということにつながる。

4.4.3.4 電子掲示板を使った学校間交流

この取り組みは、インターネットが距離に関係なくコミュニケーションできるというメリットを活かして、東京都、石川県、京都府、兵庫県、徳島県、沖縄県の6都府県、7校の参加によって行われた。

参加校は担当者がインターネット等で以前から交流のあった学校とコンタクトをとった。「自分自身の将来を考える」というテーマでもあるので、高等部の軽度の知的障害(あるいは知的障害はない)生徒による交流を主とし、知的障害のある高等部の生徒同士が、ネットワークを利用した学校交流ができないかと考え、普段から電子メール等でやりとりしていた担当者が連絡を取り合って進めたものである。

電子掲示板は書き手がどんなに入力に時間がかかっても読み手に関係はない。

また、必ずしも同時に書き込む必要はなく、本来の授業時間を変更して取り組む必要がないというメリットがある。

参加校によっては複数の生徒がパソコンの授業の時間に取り組んだ学校もあったが、1人の生徒の個別指導として取り組んだ学校もあった。ある学校の生徒はコンピュータに大変興味があり、ワープロソフトウェアの操作などに堪能であるが、まわりに話が合う友達がいないといった状況であったが、この掲示板の取り組みを通して様々な交流が広がりつつある。

電子掲示板を利用した交流には特別な予算や設備は基本的には必要ない。むしろ、授業実践として行うという意味では指導者間での調整、全体計画をたてることが必要であった。 また、フリーウェアの一般用の掲示板CGIを利用することから、どのようなレイアウトにすれば生徒が書きやすいかという配慮も必要であった。

実際には全体計画を文章化すること、また指導者間で意志統一することに思ったより手間取った。指導者間の連絡は電子メールや暫定的に動かした指導者用の電子掲示板を使って取りあった。

(1)情報の共有

イントラネット内での取り組みでは、あらかじめ接続校が限定されていることやサーバの特性を活かして、マルチメディアをフルに活用した交流ができる。

一方、成果の報告はされているものの、実際にそのやりとりの内容を知るのは部外者にはできないので、障害のある子供たちが実際どのようなことを考え、自己表現しようとしているかということを知ることはできず、社会との情報の共有には限度があった。

(2)電子掲示板とセキュリティ

今回、電子掲示板による交流を行うことについて、2つの目的が考えられる。

・生徒自身が電子掲示板の交流を通して自己表現することに慣れ、自分の将来について考える。

・養護学校に在籍する子供たちがどのように生活し、自分の将来をどう考えているのかを一般の人たちにも知ってもらう。

一般の人たちに知ってもらうには、電子会議室そのものをオープンにし、一般の人も含めて自由に書き込めるような環境にすることが望ましいことであるが、安易にオープンにできない状況もある。

・個人情報の保護をどのように考えるか。

・公に発信する情報としての信頼性をどう保持するか。

・悪意の第3者が存在する可能性をどうするか。

というような問題である。実名で公開することは保護者や本人の了解を得た上なら可能であるが、参加者全員が同様に公開できるか、あるいは本名を公開することが掲示板でやりとりする上でどうしても必要なことかということか。これに対してはNiftyServeのような商業パソコン通信では以前から「ハンドルネーム」と呼ばれるペンネームで参加する習慣があることに着目して、生徒自身に自分の「ハンドル」をつけるようにした。ハンドルは普段友達同士で呼び合っているようなニックネームを基本として、知的にニックネームのような概念がわかりにくい生徒が居た場合は、『ヨシオ』というような「姓」を省いた「名前」にすることを基本的な方針とした。幸い今回は参加者全員がこの「ハンドル」を考えることがひとつの楽しみと感じる生徒たちで、ハンドル付けだけでも授業が盛り上がったということであった。

自分の思いを書くことが中心であるが、細かな入力ミスなどや思い違いなどをそのまま情報発信することについても配慮した。基本的には授業やクラブ活動の時間に書き込みをすることにしており、指導者がそばにいたとしても、個人情報が本人の意図しない形で外に出る可能性もある。

電子掲示板のシステムはインターネットの中では普通にみられるのであるが、最近は悪意の第3者による掲示板つぶしも発生している。これは、発信者が特定しにくいようにして故意に無意味な発言を大量に書き込んだり、根拠のない非難等の悪戯をするというものである。学校が関わる電子掲示板に対してこのような妨害がないとは限らないというのが現状である。

(3)発言LOGによる情報共有

様々なセキュリティを考えた上、参加校にはIDとパスワードを発行し、限定した数校によって電子掲示板を使った交流をすることになった。その上で、発言の記録(LOG/ログ)を再編集して1週間程度の時間差で一般にオープンにするということにした。これによって、一週間の遅れはあるものの、一般の人にも子供たちのやりとりがわかり、それに対しての励ましや質問、共感などは電子メールで担任へ送るようにした。

発言LOGの編集は

・不必要な個人情報

・極端な誤字、意味不明文章

・入力時のミスによる読みにくいレイアウト(不要な空白など)

等を修正するだけにし、一般の人が読みやすいレイアウトに変えて週末に編集し、それを次の週に公開するという方法をとった。

4.4.3.5 個別(障害)の配慮

デジタル情報は受け手がニーズに応じて加工することがでる。例えば墨字(一般の文字)の手紙を読もうとすると全盲の人の場合誰かに読んでもらわなければいけないが、電子メールのようなデジタル情報なら音声読み上げソフトウェアを利用すればよいことになる。また、運動機能障害があって入力が困難でも、特別の入力装置を使うことで入力を補助することもできるし、知的な障害があっても、漢字変換を積極的に利用していくことで受け手が読みやすい文章を書くための補助とすることもできる。また、今までは既製のコンピュータの仕様に合わせなければならないことが多かったが、シリアルキーインタフェースやUSBの採用で50音配列のキーボードを自分専用でどこに行っても使うことができるという可能性も出てきた。ソフトウェア側でもこのようなユニバーサルデザイン(共用品)化が進んでおり、ワープロソフトウェアにオンスクリーンキーボードが組み込まれるようにもなった。

今回の取り組みでも進行性の筋力が低下していく障害の生徒がオンスクリーンキーボードを利用してマウスで文字を入力した。

図4.4.3.5 ワープロソフトウェア一太郎VER9のオンスクリーンキーボード機能

4.4.3.6 指導者の意志疎通

子供たちの自由な書き込みによる交流は、ハンドルネームに流行のアニメキャラクター名を使ったり、野球選手の名前を使ったりすることでも分かるとおり、本人たちは楽しんで書き込んでいる。一方で、元々社会経験が乏しかったり、文章を構成することが苦手な子供たちだけの交流は、どうしても表面的になりがちであった。また、どのような交流が指導の目標にもっとも沿うのかを検討する必要もあった。そこで、同じようなシステムを使い、担当教師同士が意志疎通ができるようにした。過去の発言を自分のものも含めていつでも読むことができるため、電子掲示板を使った打ち合わせが非常に有効であった。

4.4.3.7 成果と課題

電子掲示板による交流は、特別な予算や設備が必要でないという意味では、誰でもできる取り組みである。しかし、学校教育における利用という前提では当然のことながら「それを使って何をするのか」ということ。つまり「教育計画」が重要になる。

障害のある子供たちが主体的に交流するという意味では興味・関心ともに非常に大きかったということだけでも大変な成果であると言える。一方で発言の内容をどのように深めていくか、ということが実は教師側に課せられた課題であるといえる。

なお、実践を進めるうち担当者間のやりとりの中で、

・記入部分が小さすぎる

・掲示板がリンクされているホームページのアクセスが良くない、重い

・掲示板内に英語が使われていて知的障害のある子供たちに扱いにくい

という課題が出された。しかし、このあたりはどれも事前に検討されるべきことであり、掲示板のレイアウトや利用環境はその気になればいくらでも改善できることである。一方で 日々の授業・業務と並行にしながら様々な課題に対処することに対して、時間的技術的な障壁があることも事実である。逆にいうと、繰り返し同様の取り組みがされ、そのノウハウが情報として共有されれば、よりよい環境がお互いに構築できる。

障害児教育におけるネットワーク利用の実践はわが国の学校教育全体から見れば、まだごく一部分でしかないのであるが、情報通信ネットワークを利用した情報共有は、実践成果の集積を効果的に進め、学校同士が距離的にお互い離れているという障壁をとりはらって情報共有することも可能である。