第2部 交流学習 実践マニュアル |

インターネットを活用して,学校間あるいは学級間で情報交換をしながら,共同で学習活動を進めていく形態の総称を,「遠隔共同学習」と呼ぶ。一般には,これを「共同学習」と略する場合もある。これに対し「交流学習」という用語は,数校レベルで,子ども同士が深く関与しあって学ぶ学習形態を指して用いられるが多い。したがって,交流学習は共同学習の部分集合であり,交流相手が限定される分,交流の度合いが強いものを指していると考えることができる。

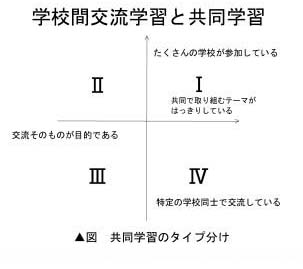

右図は,共同学習と交流学習のタイプ分けを,参加学校数とテーマ性の2軸によって試みたものである。

Ⅰは,明確なテーマのプロジェクトに,たくさんの学校が参加しているようなものである。例えば,酸性雨,桜前線,積雪量などの観測系のプロジェクトがこれに当たる。

Ⅱは,いろいろな学校と出会い,交流を深めることを目的としたプロジェクトである。例えば,各地の特産物や方言,気候や暮らし,学校行事などの情報を手がかりに,これを提出し合うことからお互いの生活の違いに気づき,交流を深めていくと

いうようなプロジェクトがこれに当たる。交流そのものが目的であるということは,逆に自分の学校や地域の特色を知ることをうながす場合も多い。

Ⅲは,特定の学校間で交流を深めることを目的とした学習である。ある特定の2校間で,とにかくしばらく交流をし合うことを合意しておき,それぞれの学習活動を伝え合いながら,お互いのこと,自分たちのことについて振り返り直す。同時に,伝え方の学習を伴うことが多い。

Ⅳは,特定の学校間で,はっきりしたテーマを持って共同で取り組むようなプロジェクトである。有名な実践としては,都会の小学校と農村の小学校で,農薬の是非についてロングスパンで議論を進めていくというようなものがある。

ⅠやⅡは,参加校数が多数に及ぶこともあり,共同学習を支援する団体や組織が準備してくれたプロジェクトに参加する形態を採ることが多い。また,多数の学校が同時に動くため,時間的な制御がなされる必要があり,途中参入がしにくい場合が多い。それに対して,ⅢやⅣは,教師同士がたまたま出会ったというようなケースから始まっている事例も少なくない。しかし,相手がはっきりしている分,お互いの学習状況をより細かに伝え合っておく必要があるため,教師同士の情報交換の密度が求められる。

また,ⅡやⅢは,交流そのものを目的としているものの,その時その時には見かけ上の学習課題(子どもたちの活動目標)は存在しており,その学習課題に取り組むことによってお互いの差異が際だっていくという構造を持っている場合が多い。その学習課題が一貫性を持ったテーマである場合は,ⅠやⅣになっていくと考えればよい。

遠隔地の学校同士が交流をするためには,情報を交換するためのメディアが必要である。

主に利用されるメディアは,インターネットであるが,Webページを利用する場合と,電子メールを利用する場合がある。これらはいずれも,相手が同時に活動することを要求しない非同期メディアである。また,昨今では,TV会議システムなどの同期系メディアを中心に利用した交流学習も多く実践されている。さらには,郵便や宅配便などを利用して,ビデオレターや実物を送り合うことでリアリティーを保っているという例もある。距離がそう遠くない場合は,実際に出会うことも重要な要素となる。

TV会議システムのような同期型メディアでは,お互いの時間が束縛される分,限られた時間でメッセージを伝えるプレゼンテーションの学習などが行いやすい。電子メール・Webサイトのような非同期型メディアは,自分たちの考えを構造的に整理して伝える学習が行いやすい。これらはそれぞれ特性があるため,うまく組み合わせて活用することが望ましい。

交流学習・共同学習でよく行われる学習活動には,次のようなものがある。

まず,特定の課題に対して調べ学習を行うことが多い。その結果を構成していくのであるが,その際,伝える相手が存在することは,調べ学習の成果を構成する必然性となるばかりか,相手の状況に応じて情報を再構成する学習となりやすい。

調べた学習内容を,情報発信をする活動は,プレゼンテーション能力を育成する好機である。限られた時間・紙面で表現することの難しさを知り,束縛の中に工夫を生み出す学習となる。

一方,何らかのプロジェクトに関わるという学習活動がある。例えば,決まった日の決まった時間に一斉に測定し,その結果を報告するような学習活動がこれに当たる。このような活動は,個々の学習活動で得られた情報が全体の中でどのように価値づくかを知る学習として意味がある。また,インターネットを介して,社会人や専門家から情報を得ながら活動するような場合もある。このような活動では,なかなか出会うことのできない人とのコミュニケーションに,インターネットのような情報手段が役立つことを知る機会となる。

いずれにしても,それぞれの学習活動には特徴があり,そこで得られる学習成果はまちまちである。教師自身が子どもにどのような経験をさせたいのかを明確に持っていない限り,有効な学習活動は組織できないばかりか,メディアに振り回された学習に陥りがちとなるので,注意を要する。

多くのプロジェクトには,大まかなシナリオがある。すなわち,プロジェクトの流れはステップ化されており,どのような学習活動がどのような系列になっているかが示されている。よくデザインされたプロジェクトにおいては,それぞれの学習活動がおよそ何時間程度を要するものであり,それをいつ頃までに実施して欲しいという,タイムコントロールがなされている。

したがって,共同学習に参加する学校においては,自校のカリキュラム上,そのプロジェクトに参加する時数がそれぞれの時期に確保できるかが,最優先にクリアされるべきである。多くのプロジェクトは,1つ1つの学校にピッタリと合うようにデザインされているわけではないため,教師側には,単元の入れ替えや単元配当時数の弾力的な運用によって,プロジェクトに参加する時数を捻出するなど柔軟な対応も必要である。

最近では,ワンポイントの実践を指向した短い期間の共同学習や,コンテスト形式の学習イベントなども多く見られるようになった。例えば,各学校で郷土料理を作り,それをWebページにまとめて発信するという形態である。取り組みに長い期間がかからないため割と参加しやすいが,その活動で子どもたちにどんな力をつけるのかという点で,その前後のカリキュラムとの整合性が必要になる。年間を見越して参加計画を立てることが大切である。

なお,特定の学校間で行う交流学習の場合は,上記に比べると,実施前からはっきりしている部分が少ない場合が多い。その分,実施しながら学習課題を次第に見据えていくという運用方法ができる反面,一定期間が経過した後にどのような学習経験や学力が保証できるのかという点が不明なケースも見られるため注意を要する。

共同学習や交流学習には,電子メールやWebページ,TV会議システムなどのメディアを活用する場合が多い。また,デジタルカメラ,デジタルビデオカメラ,Webページ作成ツールなどのメディアの操作を要求されることもある。

これらを利用した共同学習・交流学習に取り組む際には,あらかじめ他教科等の学習場面で,これらのメディアに触れ,慣れさせるようにしておく。さもなければ,当該学習単元において,メディア操作技能の獲得に莫大な時間がとられてしまい,子どもたちの学習意欲が継続しなくなる。

また,これらのメディアが道具であるということを体感させるためには,日常のさまざまな活動の場面で,何気なくこれらのメディアが便利に活用されていることを示しておく必要があり,できれば教室で利用できるような環境が望ましい。

このように,情報機器環境と操作経験は,長い時間をかけて意図的・計画的に整備し,経験させていくものであるが,自治体等によって整備段階は異なるため,理想的な情報機器環境は見い出せても,それが実現している場合は少ない。むしろ,不十分な環境を,どのような工夫で乗り切っているかという点を教師同士で情報交換したほうが参考になる場合が多い。

多くの先進的な実践校は,決して潤沢に情報機器環境が整備されているわけではない。むしろ,そうでない状況を打破するために,さまざまな工夫をしている。「うちの学校は環境が整備されていないから」と簡単にあきらめてしまわないことである。

子どもたちが課題に向かって追究学習をするような場合,学習経路は複線化していくため,その学習指導法は一斉授業の場合とは大きく異なる。

学級ではなく学年単位で同時に学習を行い,複数の教師がそれぞれの持ち場で子どもたちの学習支援をするようなティームティーチングが不可欠になってくる。

また,例えば「検索エンジンの使い方」「インタビューの仕方」のように,一定の手順やノウハウを獲得する必要があるものに対しては,できれば学習カードのような教材として開発し,それを子どもたちが必要な段階で容易に利用できるような学習環境の整備も必要である。

このような学習指導体制を用意しておき,その中で子どもたちが主体的な課題解決に取り組んでいくような学習を進めている学校では,同じ学級の子どもたちが複数の共同学習プロジェクトにそれぞれ参加して学習を進めているケースも見られる。