第2部 交流学習 実践マニュアル |

交流を活性化するためには,子どもたちに対して,交流のポイントや交流における自分の役割を明確にしておくのがよい。特に,交流の日常化が進むまでは,教師が意図的にグループを構成し,役割の分担を明確にしておいたほうがいい。また,そのグループは,自分の学校だけで作るよりは,各学校のグループ同士が連携して,学校間にまたがる大きなグループを作ったほうが交流を活性化させるために有効である。

しかし,それは,交流校の教師同士が連携していなければ成功しない。つまり,交流学習のタイプや内容等を考慮して,どのようなグループを作り,どのような役割を持たせるか,さらには,教師がどのような分担で,どのようなかかわり方をするのかを,子どもまかせにしないで交流校の教師間で十分に話し合っておかなければならない。

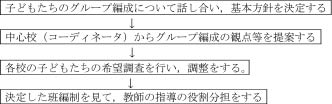

これらの手順をまとめると,次のようなステップになる。

次に,それぞれのステップでの留意点について述べる。

役割を分担するには,交流校の教師が,子どもたちのグループをどう作るか,検討することから始めなければならない。そのとき, i) 研究内容, ii) 子どもたちが行う作業内容の2つの視点から考えることができる。学級で言えば, i) は学習グループで, iii) は係活動のグループのようなものである。交流学習では, i) も ii) も必要ではあるが,どちらを重点にしていくかで,グループ構成は変わってくる。そのことについて,次に詳しく述べる。

これは,ある題材で交流学習を行うときに,題材の中の同じ内容を研究するもの同士,学校をまたがってグループを作り,役割を決めて調査研究し,交流するものである。

例えば,川について交流学習をする場合,交流校のそれぞれに,石グループ,生き物グループなどを作り,お互いが調査研究をしたことをもとに交流し,学校間で比較・検討をしながら,川全体の研究を深めていこうとするものがこれに当たる。

この方法は,交流する研究の視点がはっきりしているので,学習が深まるという利点があるが,グループを作るために,研究テーマの設定や内容の絞り込みに,慎重さや時間を要することを念頭に行かなければならない。

これは,前にも述べたように係活動のようなものである。共同の目的に向かい,必要な作業役割を決め,その作業ごとにグループを作るものである。例えば,共同でデジタルコンテンツを作成することを目的にしたときに,全体を見渡し活動計画を作成し,調整する役目のプロデュース班,コンテンツを作成するための部品・コンテンツを中心となって実際に作成するコンテンツ班,ページや部品をデザインし,コンテンツ班に発注するデザイン班,実際に地域に働きかける行動をするときに中心となるアピール・行動班などのグループを作成し,活動していく実践はその例である。

この方法は,「交流を企画・運営する力」や「コンテンツ作成のノウハウ」などのように,子どもたちに身につけたい学習以外の力を意識して指導することができるという利点があるが,作業目的だけが先行し,大切な学習としての交流の意味がおろそかになることがあるので注意したい。

いずれにしても,交流校の教師が,何を目的として交流を行うのか,話し合っておくことが重要であり,それを実現するためのグループ編成と役割分担を決定することが重要である。

基本方針が決まったら,全体を見渡し,計画したり,リードしたりする中心校とその先生(コーディネータ)を決めなければならない。その教師が,基本方針や話し合ったことをまとめて,班編成の方法,役割の内容と分担等を具体的に整理し・まとめて,次のようなことを提案しなければならない。

i) グループ編成と各グループの主な役割,各学校の人数配分の概要

ii) 交流学習における活動全体の流れ(時系列と学習活動)

iii) グループごとの活動の流れ

このときに注意すべきことは, ii) と iii) の対応関係を明確にすることである。つまり,自分のグループが全体の流れの中で,どのような役割を果たせばいいのかを,子どもたちがはっきりつかめるようにしておくことが重要なのである。

さらに,可能であれば,グループの子ども同士のオフラインミーティングも計画したい。そうすれば,グループの中の人間関係が強化され,作業がよりスムーズに進むはずである。オフラインミーティングが無理であれば,TV会議や掲示板での日常的な交流を増やすなど,人間関係を深めるための方策をぜひ組み込みたい。

希望調査をするときには,グループ作りをするときには必ず必要なことであるが,各グループの役割を子どもたちによく理解させてから行うことが重要である。

各グループに各学校から偏りなく所属していることがベストではあるが,学校規模によっては不可能な場合もあろう。そのときには,どうしても参加して欲しいグループに所属するよう配慮しなければならない。

分担された各グループに対して,教員がどのような役割を果たすべきなのか,教師同士が打ち合わせをして,支援の内容や手だてを決めておくことが必要である。

交流学習には,様々なタイプのものがある。プロジェクト型の交流学習には,交流の期間を定める,交流後のゴール(例えば共同宣言の発表とか共同作品の公開など)をあらかじめ子どもたちに示す,ゴールに至るための交流プロセスを子どもたちが自律的に定めるといった特徴がある。そして,プロジェクト型交流学習の最大の持ち味として,参加校の子どもたち・生徒たちのプロジェクトへの関わり方が多様になる点を指摘することができる。

一般に,プロジェクトの企画・推進には,いくつかの性格の異なる仕事がある。 i) プロジェクトの全体を見渡す係, ii) 専門分化された活動をこなす役割という違いがまず生じる。また,専門分化される活動についても,そのレパートリーは幅広い。

それゆえ,プロジェクト型交流学習では,子どもたちが交流の中で果たす役割が違っていることを実践の前提とすべきである。同じ課題を設定し,それに一様なペースで取り組むことは,むしろ希である。これを疑問視すると,プロジェクト型の交流学習は成立しがたい。

プロジェクト型交流学習を推進しようとするならば,ある子は黙々と制作活動に取り組んでいるが,別の子どもは他者への情報発信活動に従事しているという状態を当然視すべきである。インターネット上でこれまで試みられてきたプロジェクト型交流学習では,例えば,日英の中学生が,オンライン上でのドラマ上演を目指して,プロデュース,音楽,シナリオやセリフなどの係に分かれて,コラボレーションを展開した実践が代表的である。(注)

そして,その思想は,実は各学校の中だけでなく,プロジェクト全体についても当てはまる。プロジェクト参加校で,プロジェクトにおいて果たす役割は異なっていてよい。ある学校の子どもたち・生徒はプロジェクトのスタートからゴールまで継続的に参加し,プロジェクトを推進する中心的役割を果たすけれども,別の学校の子どもたちは,ある時期集中的に,そして限定された仕事内容を請け負う形でプロジェクトに参画するという,参加スタイルの違いが生ずるのは,このタイプの交流学習では珍しいことではない。むしろ,プロジェクトが成立していることの証でさえある。

また,そうしたプロジェクトにおける役割の多様性は,ある学校では当該学年の子ども全員がプロジェクトに参加するけれども,別の学校では,一部の子どもしか参加しないといった状態さえも時としてありうる。

インターネットを舞台とする,プロジェクト型交流学習における活動のひとつに,共同作品の制作・公開活動を目標に据えるものがある。

例えば,共同作品制作・公開の典型的なケースとして,地域の特色を表現するデジタルマップの共同制作とインターネット上での公開が考えられる。ある地域の自然や文化などの特徴,それらが侵されたりなくなりかけている現状とそれを改善しようとする営みを電子的に表現しようとする取り組みである。地域を見つめる目は多種多様なので,当然のことながら,分担作業が必要になる。この取り組みに必要となる役割は,次のとおりである。

作品制作を統括するグループである。制作のねらいや公開する対象の明確化,作業日程の策定,作業分担の調整など,「推進役」として,プロジェクトでは最も重要な役割を担うことになる。

プロジェクト推進のリーダーとして,他のグループへの呼びかけとか依頼など,仲間と最も多くのコミュニケーションをとることになる。

作品のレイアウトや構成を考えるグループである。インターネットを利用した交流学習であるから,当然,複数の学校から,たくさんの子どもたち・生徒から,情報が寄せられる。それらの組み合わせ方,つなぎ方,表現方法等は,実に多様になる。プロジェクトのねらいに即してそれを,考案し,作品に体現させるという仕事がこの班に期待される。

このグループの作業には,「相手意識」が不可欠だ。どんなにいい情報を手にしていても,それを他者に伝達可能な形にできなければ,宝の持ち腐れに終わる。相手にわかりやすい形に自分たちがつかんでいる情報をどう加工できるか,取捨選択できるかが勝負の分かれ目である。しかも,インターネットでの作品公開は,「見えざる」人々を相手にしなければならない。だから,相手の立場や状態を予想し,それを踏まえて情報発信を考案する能力がこのグループでは極めて重要になる。

作品に盛り込む情報を収集したり,吟味したりするグループである。インターネットで公開される作品はそこに表現されるコンテンツが命である。自分たちだけが手にできる1次情報を考え,それを収集・蓄積することがこのグループの任務である。したがって,このグループのメンバーには,フィールドワークへ出かけ,そこで情報をつかんでくる姿勢,フットワークのよさが期待される。また,すぐれた情報はそう簡単には手に入らないから,情報収集を継続する地道な努力も欠かせない。

どんなにいい情報をつかんでいても,また魅力的な表現形式をとっていても,それだけでは,必ずしも作品が多くの人の目にふれるとは限らない。インターネットでの共同作品の制作・公開プロジェクトにおいては,自分たちの取り組みの存在そのものを他者に紹介する仕事を作品制作・公開に随伴させることが望ましい。

例えば,プロジェクトに参加していない学校に,あるいは行政やボランティアグループに,さらには新聞社やTV局などに,電子メールやホームページでの情報発信を通じて,あるいはパンフレット等を作成・配布して,自分たちの取り組みの概要や意義と可能性を積極的に売り込むのが,このグループのメンバーに課せられた仕事である。

複数の学校でこれに取り組む場合, i) 学校別に役割を分担する方法, ii) 必要とされる役割を各学校にすべて置く方法,の2通りが基本的には考えられる。また,その折衷案もありえる。

役割別グループが学校をまたいで構成される場合,オンライン上でのコミュニケーションが活発にならないといけないので,分散−協調作業に求められる態度やスキルが高まるという可能性ある。しかし同時に,学校内と学校間の二重のコミュニケーションに子どもが挑戦するのだから,教師の支援や指導には相当の工夫が必要になる。

〈注〉田中龍三「心が通う英国姉妹校との国際交流学習−メディアミックスによるプロジェクト型ドラマコラボレーション」,田中博之編著『ヒューマンネットワークをひらく情報教育』,高陵社,2000年,pp.203-213

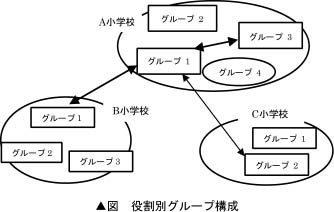

プロジェクト型交流学習では,役割別グループが構成される。そして,グループ内外で次のようなコミュニケーションやコラボレーションが繰り広げられるはずである。

i) 一つの学校の同じ役割のグループのメンバーと活動を展開する場合

ii) 一つの学校の異なる役割のグループ間で協議を持つ場合

iii) 複数の学校の同じ役割のグループ間で情報や意見を交換する場合

iv) 複数の学校の異なるグループ間で連絡調整を図る場合

それは,次のように図示できる。

それぞれのコミュニケーションやコラボレーションの特徴と課題を整理してみよう。

これは,旧来の学級等で行ってきた活動と同じものである。上図のA小学校のグループ1の場合なら,このグループに所属するメンバーの間で成立するコミュニケーションであり,展開される共同作業である。

互いによく知っている仲であり,役割も同じ間柄のコミュニケーションなので,最も密度の濃い関わりが期待できる。

上図では,A小学校のグループ1とグループ3の間に設けた矢印で説明されているコミュニケーションや共同作業である。グループ1の指示に従ってグループ3が情報をWebにアップするとか,グループ1の提案に対してグループ3が意見を述べるといったコミュニケーションや共同作業が主であるが,これも,子どもたちは同一学校に所属しているのであるから,対面形式でのものが中心となる。それゆえ,コミュニケーションや協調作業のストレスはそう大きくはない。

インターネットでのプロジェクト型交流学習においては,ある役割のグループに複数の学校の子どもたち・生徒が所属しているのが普通である。上図でも,グループ1・2はすべての学校に存在し,グループ3は2つの小学校に設けられている。

例えば,共同作品の制作・公開を目指すプロジェクトにおいては,プロジェクトのマネージメントを担当する人材がいくつかの学校に点在している,情報を集める係が複数の学校に存在する,といった状況が当たり前になる。

これらのケースでは,役割に応じたコミュニケーションやコラボレーションが必要になろう。プロデューサー的な働きを担っているグループ間では,子どもたちは,いわば各学校の代表者であるから,各学校の状況を相互に伝達し合う。時には,プロジェクトの日程や制約に照らして活動が遅れていると他校のプロデューサー役に判断され,その改善を厳しく要請されることもあろう。

コンテンツを作成する班の場合は,各学校で収集している情報はやがて合成されることになるので,交流校のコンテンツ班の間で,その関連性などを見出すための議論が展開されることになろう。いいかえれば,互いに収集してきた情報を比較し,共通性と独自性を整理するための意見交換が次第に活発になるだろう。デザイン班やアピール班についても同様のコミュニケーションが交流校の班の間で充実することが望まれる。

ある学校にはプロジェクトマネージメントを担当する班があるが,別の学校には,そうしたプロデューサー的な働きをするグループが設けられなかった場合には,子ども間に第4のコミュニケーションやコラボレーションが必要になる。学校をまたいだ,グループ間交流であり,上図では,A小学校のグループ1とC小学校のグループ2の間の矢印に,それを表現してある。

また,各校にプロデューサー的な働きをするグループが成立している場合であっても,交流経験の浅い学校の場合には,プロデュース班以外のグループの子どもたちが,中心校となった学校のプロデュース班から直接指示や依頼を受けることもありえる。

このような交流は,学校が異なるだけでなく,プロジェクトにおいて果たす役割も違っているのだから,相手からのメッセージが分かりにくいと子どもが感じることも多かろう。それぞれの学校の状況やプロジェクト参加に至る経緯などを子どもたちに十分に理解させた上で,意見交換させるべきである。

総合的な学習の実践では,子どもたちが学校外の人々とのかかわりを深める場が多い。しかし,何でも外部人材を活用すればよいというものでもない。あくまでも,子どもたちの意識に沿った外部人材の活用のあり方,つまり必要な場面,目的・方法等について考えることが重要である。

外部人材が必要になる場面として,子どもたちの課題解決の流れ(【課題設定段階】−【追究段階】−【まとめる段階】−【発展・疑問をもつ段階】)で考えると4つの場面が考えられる。

子どもたちは,個々の課題を明確にするために,情報を収集する。

「調べ活動」を進めるうえで,様々な情報源の中から課題を整理・支援してもらえる外部人材の存在は重要である。例えば,川という素材は,地形・地理的な内容,農林業にかかわる内容,生き物に関する内容,環境・災害に関する内容など様々な切り口がある。そのような場合でも,その課題が自分なりに解決できるかどうかなどを,外部人材の専門的立場からアドバイスによって吟味立案できれば,次の追究段階での活動の方針が明確にできる。

自分のテーマの解決に向かって,子どもたちは情報収集に取り組む。

図書資料やホームページ等,子どもたちの周りには様々な情報源がある。それを巧みに使いこなすとはいえ,その地域独特の自然体系等についての情報となると,そう簡単には見つからない。

このような場面でも,外部人材の方は,大変頼りになる。万が一,その方が知らなくても,その方のネットワークを通じて情報を収集できる方法を教えてくれる。

収集した情報のなかから,必要な情報を選択し,それを整理するなかで自分なりの考えを練り上げていく段階である。子どもたちが自分の集めた情報のなかから,自分の考えをワークシート等に整理したものが果たして正しいのか間違っているのかについて,子どもたち相互の情報交換の場を設定する。しかし,その際,子どもたち同士では,解決のつかない内容も当然出てくる。

教師とはいえ,子どもの収集してきた情報が多岐にわたるために,その一つ一つの妥当性については力量以上の知識量が求められる。その時に,外部人材の方々に子どもたちの話し合いに参加していただき,積極的に助言・発言していただくことは,子どもたち自身にとって,自分の情報の見直しができるとともに,今後の活動の方向性も見えてくる。

子どもたちが,自分たちの考えを様々な形で表現する。ホームページ等で発信したり,実践行動に取り組んだりして,子どもたちなりの解決をする。その際に,やっていることが果たして解決に繋がっているのかどうか,今までの学びの発展的な場として位置づけられるものなのかどうかについて検証する必要がある。

つまり,評価である。

この点でも,外部の方による評価は有効である。子どもたちの調査・研究を見守ってきた点は教師と同じではあるが,個々の成長に対する評価は,教師とは違う切り口になるはずである。あくまでも,外部人材は教師ではない。しかし,その道の達人である。その道については,こだわりをもち,自分なりの生き方に誇りをもってきた方である。そのような人材であるが故に,厳しいときもあり,教師より大きな視点で子どもたちの学びを見つめることもある。

子どもたちにとっては,外部人材の方に直接会って話をするのが一番である。

しかし,相手も仕事の都合等で,学校へたびたび足を運んでもらうわけにはいかない。そのような場合,継続的なかかわりをもつためには電子メール,TV会議電話およびFAX等の通信手段を組み合わせて活用することが重要になってくる。

子どもたちは,タイムリーに疑問を投げかけてくる。それを支援するために教師としては,外部人材のリストを相手の許可も得た上で,子どもたちに配布しておくとよい。それによって,子どもたちの主体的なかかわりを促進できる。