世界規模の仮想企業経営学習プログラムを支援する

|

この仮想企業経営プログラム(バーチャル・カンパニー)では、参加する生徒が担当教師や実存の企業であるビジネス・パートナー(支援企業)の支援のもと、会社の種類、商品・サービス、運営組織を決め、開発した銀行システムを利用して、同じネットワークに参加する他校の仮想企業と商取引を行い、企業運営がどのようなものかを体験しながら学ぶ。

本事業での作業は、電子銀行システムの開発とそのシステムを利用した実践授業を通しての仮想企業経営プログラムの効果検証の実証実験から成る。

今回の仮想企業経営プログラム(バーチャル・カンパニー)には以下の3校に、各校2社の支援企業が協力するなか、実証実験を実施した。

| 参加校: |

京都府立大江高等学校 ソフト経済科 情報処理コース 3年3・4組(28名) 京都市立西京商業高等学校 情報処理コース 3年4組(37名)・5組(38名) 学校法人呉武田学園呉港高等学校 機械学科 3年 A組(9名)、B組(9名)、C組(7名) |

| 参加人数: | 生徒 計128名 |

| 導入時間: |

商業高校 情報処理コース 3年 「総合実践」の時間 指導教官2名のT-T方式 工業高校 機械学科 3年 「課題研究」の時間指導教官1名 |

| 授業環境: |

コンピュータ室または総合実践ルーム 生徒一人に一台のPCとメールアドレスが確保されている。 |

| 支援企業: |

京都府立大江高等学校 ― グンゼ株式会社宮津工場、大江町商工会 京都市立西京商業高等学校 ― (三条会商店街)、京セラ株式会社、大阪ガス株式会社 学校法人呉武田学園呉港高等学校 - 株式会社ミツトヨ、呉糧配協同組合 |

3校が仮想企業経営プログラム(バーチャル・カンパニー)へ参加を決めた理由には以下のようなものがあった。(4月に実施した導入調査書より)

参加校には電子商取引システムを利用した仮想企業経営プログラム(バーチャル・カンパニー)の実証導入にあたって、以下のことを依頼。

導入調査(学校に仮想企業経営プログラムを導入するための体制が整っているか担当者が調査し、課題や問題点などについて検討・解決するためのもの)の提出

授業スケジュールと授業計画書の立案・提出

支援企業の選定と決定、授業参加への調整

仮想企業プログラムの運営説明会と電子商取引システムの運用のための指導者研修への参加

電子商取引システムを利用した仮想企業経営プログラム(バーチャル・カンパニー)の実践授業は、平成12年9月から開始したが、上記の事前準備に加え、参加校は、1学期のはじめに仮想企業経営プログラム(バーチャル・カンパニー)の導入の目的やねらいを説明。その後、各学校独自の授業に取り組んだ。

1.1学期:各校独自の導入学習

1年の授業の進め方とバーチャル・カンパニーの説明

→各校独自の授業を展開

(この間各校ともに支援企業との打ち合わせ・調整)

1)京都府立大江高等学校:

大阪市場と東京市場に分かれて取引開始

英語の書類作成方法習得と電子メール・ホームページの指導

他の授業(情報管理など)との連携

2)西京商業高校の場合

ビジネスマナー、電子メール、財務会計、文書処理などのスキルアップ研修

Webコンテンツ会社の設立、取引商品の決定

三条会商店街の協力店への取材調査とWeb作成

3)学校法人呉武田学園呉港高等学校:

自分の興味あることで仕事していくにはどうしたらよいか・履歴書を書いてみる

身近な商品・サービスの開発の裏にある企業人の工夫や努力・企業の社会貢献等について考える

インターネット利用のネチケット、電子メールの使い方、ホームページ作成の指導

2.2-3学期:仮想企業経営プログラム(バーチャル・カンパニー)実践

平成12年8月29日に起業家教育センターにて電子商取引システムの研修会を実施。参加校の担当者が参加。

各校とも仮想企業であるバーチャル・カンパニーを設立し、以下のようなスケジュールで企業の支援を受けながら他校との商取引を実践する。

9月 企業の設立

資本金、従業員数、各自の役割などの決定

電子銀行システムへ会社・社員の基本情報を登録

取扱商品・サービス内容の決定

広報ツール(ホームページやチラシの作成)の開発開始

支援企業の授業や会社設立式への参加

10月 広報ツール(日本語版)の制作完成

他校への広報活動の開始

ネットワーク上での取引、電子銀行システムの利用開始

11月 広報ツール(英語版)の作成開始

活発に他校との取引を行う

海外の学校との取引に挑戦

12月 収支決算

1月 企業の収支計算

支援企業を招待しての学校別発表会

3月 合同成果発表会

3校の企業との連携は以下のような状況で、参加形式などには多少の差はあったが、3校とも学校側でテーマを絞り、そのテーマについて支援企業のスタッフに講義または討論形式での授業への参加を依頼している。

1)京都府立大江高等学校の場合

支援企業:グンゼ株式会社宮津工場、大江町商工会

支援企業担当者がテーマごとに講演をおこなうのではなく、生徒と対話しながらアドバイスをする形で授業に参加。ホームページが立ち上がった時点の発表会や1月末の成果発表会のプレゼンテーションにも参加し、討論形式で指導。

支援者:グンゼ株式会社 “快適工房”商品企画開発担当者

アパレル事業本部 メンズ&キッズインナー部 商品開発課

清水俊幸氏

アパレル事業本部 開発課 御手洗幸子氏

大江町商工会 大江町商工会の商品やイベント・企画などの担当者

主席経営指導員 松本守雄氏、経営指導員 公手信夫氏

2)京都市立西京商業高等学校の場合

支援企業:(三条会商店街協力商店)、京セラ株式会社、大阪ガス株式会社

商店街にはWeb作成のための生徒の取材に協力、開発ホームページへのフィードバック、他の企業には企業組織などについてレクチャーを依頼。

支援者:京セラ株式会社 教育部 本社 研修課 主事補 川田達也氏

大阪ガス株式会社 京滋事業本部 計画課計画チーム 人事グループ

主任 小原啓子氏

3)学校法人呉武田学園呉港高等学校の場合

支援企業:株式会社ミツトヨ、呉糧配協同組合

支援企業代表者がテーマにそってのレクチャー、設立式などの生徒の発表会に参加・指導。その他適時メールでのアドバイスを受ける。

講義内容:企業理解、組織、経理処理、販売促進方法等

支援者:株式会社ミツトヨ 広島事業所 総務部 総務課 労務係

係長 中村直樹氏

呉糧配協同組合 総務部 次長 谷口彰啓氏

この仮想企業経営プログラム(バーチャル・カンパニー)では、各校の導入授業時間のねらいにあうように各校独自の授業計画を作成していただいた。以下は、今回の実証導入に参加した3校の授業計画書である。

1)京都府立大江高等学校 火曜日・金曜日5・6限

|

教 科 名 |

商 業 |

科目名 |

総合実践 |

講座名 |

3年 情報処理コース |

単 位 数 |

4単位 |

担 当 者 |

永山隆司 |

|

月 |

時間数 |

指導項目及び主な指導内容 |

他の授業などの指導教材等 |

||||||

|

4月

5月 6月 7月

9月

10月

11月 12月 1月 2月 3月 |

12時間

14時間 18時間 4時間

10時間

16時間

12時間

6時間 8時間 授業なし

|

総合実践の内容・起業家教育とは(2時間) 模擬取引と企業で必要な書類などの説明と作成など(4時間) 取引開始 大阪市場と東京市場(6時間) 取引と起業家養成授業(20分ずつ講義) 取引と英語での書類作成方法習得とメール(メールについては、英語でトレーニング) 1学期の反省と会計報告など 夏休み中に企業との打合せ (教員研修) 支援企業の商品構成や広告コンセプトなど バーチャル・カンパニー設立 グループ分け(2企業14名ずつ) 取引開始 支援企業(社会人講師として授業に入る。) バーチャル・カンパニー立ち上げ 原料の資料や広告制作など分担作業 及びホームページ制作 プレゼンテーション(学校・企業向け) ホームページ アップ(11月中旬)

オーストラリアアクセス 企業・消費者として商品購入など 決算及び各グループ発表(支援企業参加)

|

情報管理(3単位) 電子メールを利用(4月) プレゼンテーションソフト(5月) ホームページ(6月・7月) 個人でテーマを決めトレーニング 支援企業7月までに決定 ―――――――――――― 担当

|

||||||

|

通算 |

96時間 |

||||||||

9月以降の授業計画書

|

授業日 |

日付 |

曜日 |

授業内容 |

|

1 |

9月 5日 |

火 |

業種・部署の説明およびアンケート実施 14名ごとにグループ分けし部署決定、企業名、取扱商品の相談 |

|

2 |

9月12日 |

火 |

経営理念と目標設定 ビジネスプラン作成 プレゼンテーション資料作り(支援企業向け) |

|

3 |

9月19日 |

火 |

〃 |

|

4 |

9月22日 |

金 |

企業概要と取扱商品についてのアドバイス、ミーティング |

|

5 |

9月26日 |

火 |

開業準備作業、部署ごとに活動 |

|

6 |

9月29日 |

金 |

〃 |

|

7 |

10月 3日 |

火 |

ホームページ作成とカタログ作成(日本語版) |

|

8 |

10月 7日 |

金 |

〃 |

|

9 |

10月10日 |

火 |

〃 |

|

10 |

10月13日 |

金 |

ホームページ作成とカタログ作成(日本語版) |

|

11 |

10月17日 |

火 |

〃 |

|

12 |

10月20日 |

金 |

〃 |

|

13 |

10月24日 |

火 |

〃 |

|

14 |

10月27日 |

金 |

ホームページ作成とカタログ作成(英語版) |

|

15 |

10月31日 |

火 |

〃 |

|

16 |

11月 7日 |

火 |

〃 |

|

17 |

11月10日 |

金 |

ホームページのアップ、商品購入受付&カタログ発送(メール) |

|

18 |

11月14日 |

火 |

支援企業向けプレゼンテーション準備 ホームページ作成とカタログ作成(英語版) |

|

19 |

11月17日 |

金 |

支援企業向けプレゼンテーション 企画商品のアドバイスおよび英語での表現方法 |

|

20 |

11月21日 |

火 |

消費者として商品の購入 |

|

21 |

11月24日 |

金 |

英語のホームページへアクセス開始 |

|

22 |

11月28日 |

火 |

〃 |

|

23 |

12月 1日 |

金 |

〃 |

|

24 |

12月12日 |

火 |

部署ごとの仕事まとめなど提出 |

|

25 |

12月15日 |

金 |

〃 |

|

26 |

1月12日 |

金 |

企業決算を開始 プレゼンテーション資料作成(各部署ごと) |

|

27 |

1月16日 |

火 |

〃 |

|

28 |

1月19日 |

金 |

支援企業向けプレゼンテーション 支援企業との懇談会 |

|

29 |

1月23日 |

火 |

バーチャル・カンパニーのまとめ、報告書提出 |

2)西京商業高等学校 3年4組の場合

|

時 |

日 時 |

|

|

4組 |

|

1 |

4月15日 |

土 |

1 |

オリエンテーション |

|

2 |

|

|

2 |

マナー |

|

3 |

4月19日 |

水 |

3 |

マナー |

|

4 |

|

|

4 |

ビデオ「新・ビジネスマナー」 |

|

5 |

4月26日 |

水 |

3 |

会社組織 |

|

6 |

|

|

4 |

ビデオ「ベンチャーの旗手たち」 |

|

7 |

5月6日 |

土 |

1 |

取引 |

|

8 |

5月10日 |

水 |

3 |

Eメール研修 |

|

9 |

|

|

4 |

Eメール研修 |

|

10 |

5月15日 |

月 |

1 |

班分け |

|

11 |

|

|

2 |

グループ別研修 |

|

12 |

5月17日 |

水 |

3 |

グループ別研修 |

|

13 |

|

|

4 |

グループ別研修 |

|

14 |

5月24日 |

水 |

3 |

グループ別研修 |

|

15 |

|

|

4 |

中間までのまとめ |

|

|

|

|

|

中間考査 |

|

16 |

6月3日 |

土 |

1 |

企画研修、担当店抽選決定 |

|

17 |

|

|

2 |

事前打ち合わせ、企画 |

|

18 |

6月7日 |

水 |

3 |

三条会商店街の取材 |

|

19 |

|

|

4 |

三条会商店街の取材 |

|

20 |

6月14日 |

水 |

3 |

三条会商店街HP作成 |

|

21 |

|

|

4 |

三条会商店街HP作成 |

|

22 |

6月17日 |

土 |

1 |

三条会商店街HP作成 |

|

23 |

|

|

2 |

三条会商店街HP作成 |

|

24 |

6月21日 |

水 |

3 |

三条会商店街HP修正 |

|

25 |

|

|

4 |

三条会商店街HP一応完成 |

|

26 |

6月28日 |

水 |

3 |

事業例を示し、案の想起を促す |

|

27 |

|

|

4 |

2学期事業企画・・各個人で10点の案を創案 |

|

28 |

7月1日 |

土 |

1 |

2学期事業企画・・グループで検討案を具体化する |

|

29 |

|

|

2 |

3学期事業企画・・グループで検討案を具体化する |

|

30 |

7月5日 |

水 |

3 |

三条会商店街HPプレゼン |

|

31 |

|

|

4 |

三条会商店街HPプレゼン |

|

|

|

|

|

期末考査 |

|

1 |

9月2日 |

土 |

1 |

2学期アッセンブリー |

|

2 |

|

|

2 |

新商品決定 |

|

3 |

9月6日 |

水 |

3 |

HP修正、商品企画 他 |

|

4 |

|

|

4 |

HP修正、商品企画 他 |

|

5 |

9月13日 |

水 |

3 |

大阪ガス講演 |

|

6 |

|

|

4 |

まとめ |

|

7 |

9月16日 |

土 |

1 |

商品企画、株式運用研修 |

|

8 |

|

|

2 |

株式運用研修、商品企画 |

|

9 |

9月20日 |

水 |

3 |

各店の商品紹介HP作成 |

|

10 |

|

|

4 |

各店の商品紹介HP作成、三条会HP完成 |

|

11 |

9月27日 |

水 |

3 |

三条会へ |

|

12 |

|

|

4 |

三条会へ |

|

13 |

9月30日 |

土 |

1 |

バンキングシステム等授業内容研修 |

|

14 |

|

|

2 |

各店の商品紹介HP作成 |

|

15 |

10月4日 |

水 |

3 |

〃・個人の購買活動開始、バーチャル株式取引開始 |

|

16 |

|

|

4 |

〃 |

|

17 |

10月11日 |

水 |

3 |

〃 |

|

18 |

|

|

4 |

〃 |

|

|

|

|

|

中間考査 |

|

19 |

10月21日 |

土 |

1 |

営業開始 |

|

20 |

|

|

2 |

営業活動1 |

|

21 |

11月1日 |

水 |

3 |

営業活動2 |

|

22 |

|

|

4 |

〃3、バーチャル株式取引終了 |

|

23 |

11月4日 |

土 |

1 |

〃4 |

|

24 |

|

|

2 |

〃5、ポートフォリオ株式購入 |

|

25 |

11月8日 |

水 |

3 |

〃6 |

|

26 |

|

|

4 |

営業活動7、(ポートフォリオ株式購入) |

|

27 |

11月15日 |

水 |

3 |

〃8 |

|

28 |

|

|

4 |

〃9 |

|

29 |

11月18日 |

土 |

1 |

〃10 |

|

30 |

11月22日 |

水 |

3 |

〃 京セラ講演 |

|

31 |

|

|

4 |

〃11 |

|

32 |

11月29日 |

水 |

3 |

〃12 |

|

33 |

|

|

4 |

〃13 |

|

34 |

12月2日 |

土 |

1 |

〃14 |

|

35 |

|

|

2 |

〃15 |

|

36 |

12月6日 |

水 |

3 |

〃16、株式レポート作成終了 |

|

37 |

|

|

4 |

営業活動整理(会社、個人)、株式レポート提出 |

|

|

|

|

|

期末考査 |

|

1 |

1月10日 |

水 |

3 |

営業活動 |

|

2 |

|

|

4 |

営業活動 |

|

3 |

1月17日 |

|

3 |

ITビデオ「20歳の夢、50歳の未来」 |

|

4 |

|

|

4 |

IT時代に向けた自分の生き方レポート |

|

5 |

1月20日 |

|

1 |

営業活動 |

|

6 |

|

|

2 |

営業活動 |

|

7 |

1月24日 |

|

3 |

会社の最終決算 |

|

8 |

|

|

4 |

個人の最終報告 |

|

|

|

|

|

期末考査 |

3)呉港高等学校 3年 A、B、C組

|

週 |

授業日時 |

授業スケジュール |

|||

|

機械A(火) |

機械C(木) |

機械B(金) |

|||

|

1 |

4月11日 |

4月13日 |

4月14日 |

【導入】 |

|

|

2 |

4月18日 |

4月20日 |

4月21日 |

【自己認識Ⅰ】 |

|

|

3 |

5月2日 |

4月27日 |

5月12日 |

【発想促進Ⅰ】 |

|

|

4 |

5月9日 |

5月11日 |

5月19日 |

【発想促進Ⅱ】 |

|

|

5 |

5月16日 |

5月18日 |

5月26日 |

【インターネットの学習Ⅰ】 |

|

|

6 |

5月30日 |

6月1日 |

6月2日 |

【インターネットの学習Ⅱ】 |

|

|

7 |

6月6日 |

6月8日 |

6月9日 |

企業の人の話を聞く |

|

|

7 |

6月13日 |

6月22日 体育祭 |

6月16日 |

【VC設立準備】 |

|

|

8 |

6月20日 体育祭予行演習PM |

6月29日

|

6月23日 体育祭予備日 |

【VC設立準備】 |

|

|

9 |

6月27日 7月 4日 |

7月13日 |

6月30日 7月14日 |

【実際の作業に取り組む】 |

|

|

夏期休暇 |

一学期に終了しなかった業務は、課題として休暇中にグループ責任で完了する |

||||

|

10 |

9月5日 |

9月7日 |

9月8日 |

【実際の作業に取り組む】 |

|

|

11 |

9月12日 |

9月14日 |

9月15日 |

【実際の作業に取り組む】 |

|

|

9月17日(日) |

設立準備会議

|

||||

|

12 |

9月19日 |

9月21日 |

9月22日 |

【設立総会の準備】 |

|

|

13 |

9月26日 |

9月28日 |

9月29日 |

【設立総会の準備】 |

|

|

10月2日(月) |

バーチャル・カンパニー設立総会(支援企業も参加)

|

||||

|

14 |

10月3日 |

10月5日 |

10月6日 |

【開業準備】 |

|

|

15 |

10月10日 |

10月19日 |

10月20日 |

【開業準備】 |

|

|

16 |

10月24日 |

10月26日 |

10月27日 |

【開業】 |

|

|

17 |

10月31日 |

11月2日 |

11月3日 |

【開業】 |

|

|

18 |

11月7日 11月14日 |

11月9日 |

11月10日 |

【中間評価】 |

|

|

19 |

11月21日

|

11月16日 |

11月17日 |

【決算準備】 |

|

|

20 |

11月28日 |

11月30日 |

12月1日 |

【校内発表の準備】 |

|

|

21 |

12月5日 |

12月7日 |

12月8日 |

【校内発表の準備】 |

|

|

22 |

12月19日 |

1月11日 |

1月12日 |

ツカサの校内発表(1/11) |

|

|

23 |

1月16日 |

1月19日 |

マブマブの校内発表(1/19) |

||

|

24 |

1月23日 |

丸須企画販売の校内発表(1/23) |

|||

|

2月5日 |

VC成果発表会 3社合同(支援企業も参加) |

||||

参加した高等学校の生徒達が立ち上げたバーチャル・カンパニーは合計で25社あった。

生徒は資本金、月々の運営経費、社員の給与額、取扱商品などを決定してバーチャル・カンパニーを立ち上げ、銀行システムに会社登録と社員登録をすませると、銀行口座を開設してIDとパスワードの発行を受ける。

この状態で、各校は他校との取引を開始できる環境になる。生徒達は企業紹介のホームページが出来るまでは、チラシを作成し電子メールで添付書類として他校に送るなどして広報活動を始める。

参加校の生徒は、バーチャル・カンパニーの商取引用のトップページにサンプルとして提示した商品販売用のホームページを参考にしながら、自社の商品を紹介・販売するホームページを作成。商品販売用のサンプルページは複数の商品を一括して購入できるPerlを使用したCGI版と一度に1商品だけ購入できる簡単なHTML版と両方を用意したが、高校生の技術レベルからはCGI版の作成はかなり大変で、大江高校の2社以外はHTML形式の販売ページを作成していた。

各校の電子商取引用のホームページは今回開発した電子商取引システムと連動し、各校のバーチャル・カンパニーのホームページを見て商品の購入を決定すると、各人の認証と口座の認証が行われ、購入者と販売者の口座間を電子マネーが移動しすることになる訳である。

各校はこのホームページが完成すると、起業家教育センターのバーチャル・カンパニーの電子商取引モールに登録し、そこから参加者は全バーチャル・カンパニーの商品を閲覧・購入できるようになる。

バーチャル・カンパニーの内訳とその取り組み状況は以下のとおりである。

1)京都府立大江高等学校 2社設立

この学校では、地元発祥のグンゼの肌着と大江町の酒呑童子伝説から大江町のシンボルとなった「鬼」のキャラクターを扱う会社を設立。3校のなかで、一番うまく支援企業の商品パンフレットなどを活用するとともに、複数の商品が一度に購入できるCGIの販売ページにも取り組むなどして、充実したホームページを作成していた(一番難しい部分は専任の教員が代行したようであるが)。また、取引の比率的には他校からの商品購入が一番活発な学校で、取引の77%が他校とのものであった。

ただ、ホームページの作成に思ったより時間がかかり、販売できる状態になったのが11月で、実際の商取引にあまり時間が費やせなかったのが残念である。

ソルシィー株式会社:営業時間 火・金(13:35~15:25)

大江町商工会が取り扱っている鬼商品の一つである「招き鬼」に加え、自分達で考案したトラ柄の「ルーズソックス」や鬼人形のついた「鬼ストラップ」を販売。このうち、鬼の携帯ストラップは実際に大江町商工会で商品化され、販売される予定。バーチャルからリアルを実現させた良い事例である。

TANAKA HADAGI:営業時間 火・金(13:35~15:25)

グンゼ株式会社アパレル事業本部開発課の商品開発担当者のアドバイスを受けながら、グンゼが取り扱う肌着商品を販売。男性用・女性用に多様な商品を紹介。

2)京都市立西京商業高等学校 20社設立

この学校では、1学期に3名~5名のグループに分かれ20社のSOHO形式のWebコンテンツ会社を設立し、三条会商店街に加盟している商店のホームページを完成した後、2学期には生徒が発案したアイデアを商品として販売する別のSOHO企業を立ち上げた。

しかしながら、生徒にとっては、ホームページを2回作成することになり、2度目のアイデア商品ページに予想以上に時間がかかってしまい、他校が取り組んだ英語版の広報ツールが出来なかった。最終的に電子商取引ができるホームページが完成したのが11月末であり、商品の販売が出来る状態になったときには、他校が収支決算を終えていたために取引のほとんどが同じ学校内で終わってしまった。他校との取引は全取引の1割以下にも満たない企業が約半分を占めた。20社と多くのバーチャル・カンパニーを立ち上げることになっていただけに、取引を楽しみにしていた他校にとっては、残念な結果となった。

また、生徒の発案したアイデア商品ということや、支援企業の指導が講演のみに終わったために、商品にリアル感が欠け、他校の生徒にとって購買意欲のわかないものとなり、本テーマの意図するところが一番反映されにくい結果となった。

営業時間 1-10 水(10:45~12:35)土(8:30~10:20)(第2・4を除く)

11-20 月(9:30~10:20) 金(13:20~15:10)

希代実:ピカピカミラ―(指紋のつかない鏡)

スマイリー:紅茶

しんりこ:詮の出来る缶

希林カンパニー:分別ボックス

いっこう堂:育てる君(コンピュータ制御の植物育成機)

ミチコジャパン:栗スタルKNG(手のひらサイズの栗割機械)

ドリーム:チャリナビ(自転車ナビゲーター)

上林グループ:天気予報の恋人(携帯型自動情報機器)

バットカンパニー:メルヘンDeバナナ(マヨネーズ味のバナナチップス)

ユリグループジャパン:時間だワン・ニャン(自動餌やり機)

フラワーファーム:シュワちゃん(手話をする人形)、I am star(あなたが主人公のドラマ制作)

柏井:宇宙旅行

オックン:MDバイク(MDを聞きながら運転でき、浮上する原動機付自転車)

零:包装紙

エフアイエムティー:空間テレビ(好きなところで投影して見られるテレビ)

ぐっちょん:ぐっちょん人形(麻でできたオリジナル人形)

あみめ時代:ぷるるん(リップグロス)

コンチ カンパニー:コンピュータ図書室、ペン型コピー機

セサミ:ウォータ―抱き枕

近光:食物繊維製メモ用紙&果汁インクペン。

3)学校法人呉武田学園呉港高等学校 3社設立

機械科の学生で、他の情報処理科の2校と比較するとワープロや表計算ソフト、ホームページの作成や電子メールの利用、経理処理や会社運営などについて前知識がなく、すべての点においてバーチャル・カンパニーを進める上でビジネスの基礎知識が一番低かった学校であった。しかしながら、担当教師の取り組みが熱心で、3校の中で一番にバーチャル・カンパニーを設立し、支援企業を招いて設立式を実施したり、電子商取引のホームページも一番早くに立ち上げたり、最後の終了式も実施するなど、一番積極的に授業に取り組んでいた。

商業高校でないため会計処理の知識がまったくないなか、電子商取引のシステムを一番うまく活用し、その恩恵を受けていた学校とも言える。また、教師のコンピュータ技能が高くないことが幸いしてか、生徒達が率先してホームページの作成などに取り組み、生徒主体の授業が実現できた学校でもある。

海外との交流においても、12月初旬、日本にホームステイ中のオーストラリアの生徒が学校を訪問した際、このバーチャル・カンパニーを通じて一緒に授業を行うなど、学校の他のプログラムをうまく取り入れていた。

支援企業の株式会社ミツトヨが扱っている商品のひとつであるデジタル体脂肪計を販売。英語版のホームページを最初に作成した会社でもある。

支援企業の呉糧配協同組合の取り扱う小麦胚芽油のリブロンを販売。

以下は参加校が電子商取引用のホームページを完成さえると登録するバーチャル・カンパニー電子商取引モールのトップ画面である。

参加校は起業家教育センターのホームページからバーチャル・カンパニーのセクションを選択し、他校と取引する際は、メンバーズオンリー画面から発行されたIDとパスワードをいれて、この電子商取引もモールに入る。参加校はここから、他校のバーチャル・カンパニーのホームページにアクセスし、実際に商品を閲覧して欲しいものがあった場合に個数を決定して購入する。

また、会社登録や海外への送金、口座の残高照会などが行える銀行システムへもこのページから入れるようになっている。

このページへは、バーチャル・カンパニーの参加校でなくても、ゲストIDを利用して、参加校の商品を消費者として購入することが出来るようになっている。

起業家教育センター:http://www.entreplanet.org/

ゲスト用 ID:guest パスワード: VCGuest

ゲスト用商品購入ID:p-000217-jp、パスワード: default

バーチャル・カンパニー参加校 商取引用トップページ

以下、参加校の生徒が作成したバーチャル・カンパニーのホームページをいくつか紹介する。

以下は大江町商工会の支援を受けたバーチャル・カンパニーのトップ画面である。参加校は必ず、このホームページがバーチャルであり、実際には商品を販売していないことを明記する必要がある。

ソルシィー株式会社 企業トップページ

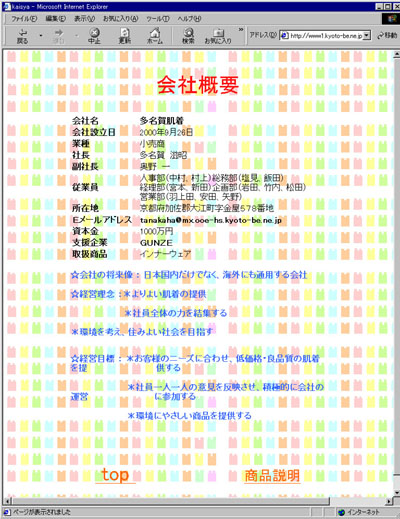

バーチャル・カンパニーは会社設立の際に決定した企業理念、資本金、住所、所属教育機関、代表者などを表記した会社概要を掲載する必要がある。

以下はグンゼ株式会社の支援を受けたTANAKA HADAGI社の会社概要である。

TANAKA HADAGI企業概要

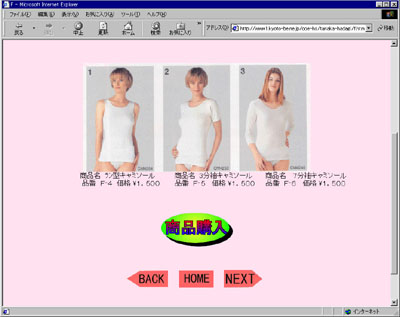

以下は、バーチャル・カンパニー取扱商品の紹介ページの一例である。この仮想企業経営プログラムでは、企業運営の体験ができるだけリアルになるように、支援企業が実際に扱っている商品をバーチャル・カンパニーでも取り扱うことを原則としており、それらの既存商品に加えて、生徒達が新しく発案した商品を掲載することを奨励している。

また、企業が支援者として授業に参加してくれることにより、企業パンフレットのデータなどの利用が許可され、より詳しい商品開発・販売戦略などの話が聞くことが出来るのである。

TANAKA HADAGI 商品紹介ページ

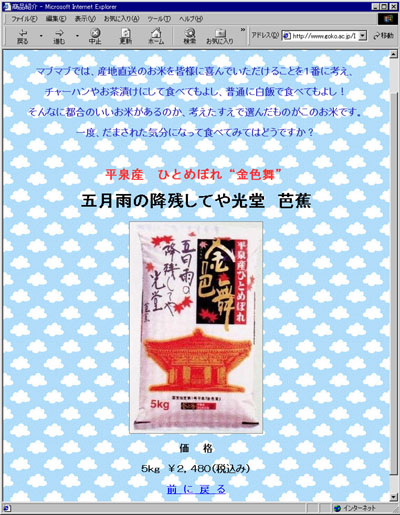

以下のページは、多様な食品を扱っている呉糧配協同組合の支援を受けたバーチャル・カンパニーの商品紹介ページである。

マブ・マブ商品紹介ページ

上記のような商品紹介ページが完成すると、今度は、実際に消費者が購入できる販売ページを作成することになるが、これが生徒達にとっては一番難しかったところである。

以下は、CGI版の商品販売のサンプルページを利用して、複数の商品を一度に購入できるようにした大江高校のバーチャル・カンパニーの画面例である。

ソルシィー株式会社 商品購入ページ

以下は、HTML版で、一度に一商品の購入ができるページである。

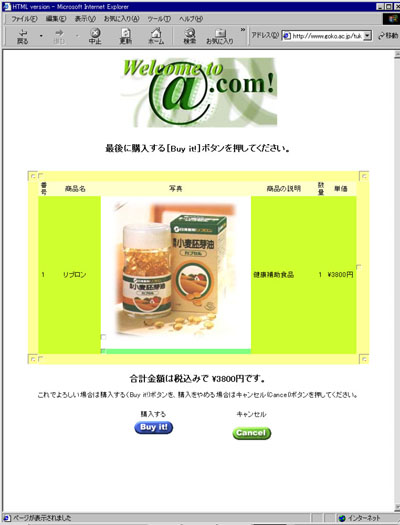

マブ・マブ商品購入ページ

生徒達が消費者の立場にたって、他校のバーチャル・カンパニーの商品を購入することにし、上記のような商品販売ページで購入を決定して「購入ボタン」を押すと、以下のような購買者認証画面がでて、生徒は自分のユーザIDとパスワードを入れるようになっている。

購買者認証画面

ここではゲスト用の購入ID:p-000217-jp、パスワード: defaultを入れてみる。

IDが認証されると、購買の確認画面が出、合計金額が表示され、即時決済かクレジット決済かを選択する。

最終購買者認証画面

商品の購入が実施されると、最後に「お買い上げありがとうございました」のお礼ページが出て、もとに戻るようになっている。

参加校は各校の授業計画に則り、9月から本テーマで開発した電子商取引システムを利用し、1月末までこの仮想企業経営プログラム(バーチャル・カンパニー)に取り組んだ。

以下、生徒の授業への取り組み状況を、各学校の担当者の報告書より抜粋して紹介する。

http://www.kyoto-be.ne.jp/ooe-hs/

大江高校では、今回の仮想企業経営プログラム(バーチャル・カンパニー)の導入にあたって、以下の技能や知識の取得を目的とした。

1)目的とする取得技能や知識

| 心構え | 自己認識、企業と社会との関係、個人と社会との関係の理解 |

| 起業家精神育成 |

ビジネスチャンスについての理解(成功例・失敗例など) 支援企業の助言(教員以外のアドバイス)を生かす 生きる力・やる気の向上 |

| 経営のしくみ |

企業のしくみと起業の手順の理解 企画・開発に関するアイデア発想技法の理解 CI計画の手順理解 |

| 情報技術の利用 |

コンピュータ・インターネットの利用技術 電子メール・ホームページの作成技能 |

| 国際理解 |

語学力の活用 国際的な取引の手順と文書表現の学習 他国の通貨やビジネスのしくみを理解 |

2)評価方法

上記の項目の技能や知識の習得を中心に、大きく次の5つのテーマに別けて生徒の取り組み姿勢を査定し、成績評価に反映させた。

1 業務(40点満点)

社長・副社長・各部長・社員としての役割と仕事内容、感想を書いて書類で提出させ、下記の点を考慮して10から40点の10点刻みで評価した。

(1)自分たちで、考え行動できているか。

(2)出来た資料から3ヶ月の業務内容を評価

(3)部長は、部下と上手く共同作業が出来ているか。

(4)支援企業来校時の積極性

2 プロジェクト(40点満点)

ホームページやカタログの工夫点と作業の質などを下記の点を中心に資料を提出させ評価した。

(1)技術を上手く活用してカタログやホームページづくりに貢献しているか。

(2)アイデアを出し、レイアウトまで工夫をしていたか。

(3) 提出期限が近いとき、率先して放課後も残るなどして作業を続けていたか。

(4)業務とプロジェクトの兼ね合いを考えて作業が出来ていたか。

3 消費者(10点満点)

どのような商品をどのような目的で購入したかをレポートさせ、どのような目的で商品購入をしているかを確認し、商品を買うということに一定の考えをレポートを通して見た。

4 海外レポート(10点満点)

生徒全員に仮想企業のネットワークに参加している海外校のホームページへアクセスさせ、どのような返事が来たかレポートさせた。この項目については、教員側の準備も不足し、国際理解と結びつけた講義があまりできておらず評価の中心に据えることが出来なかったが、とりあえず、海外の参加校の仮想企業のホームページにアクセスさせ、その確認をし、コミュニケーションのやりとりの進み具合により評価した。

5 勤務態度(マイナスポイント)

欠席(欠席届の有無により、素点より1時間3点程度、遅刻は1点程度マイナスした。

6 評価出来ない点

チャレンジ精神ややる気については尺度が決めにくく、査定が大変難しい項目であった。個人に自己評価をさせることも可能であるが、積極的にがんばった生徒ほど自分に厳しい評価をつける傾向を考慮して、今回は自己評価はさせていない。

3)生徒の授業への取り組み状況とその成果と課題

【心構え・自己認識】

生徒達には、インターネットで自己認識チェックを行ったり、1年次から学習してきた情報処理や簿記をはじめとする商業の各科目や普通科目も含め、得意分野と不得意分野を認識させたりした上で、自分がどのような企業で、どのような部署で仕事をするのが良いのかアンケートを実施した。生徒達は、自分の力に照らし合わせ、会社のどのような部署を選ぶか、積極的に考えていたようである。しかし、教員側で設定したどちらの会社がおもしろそうかなど、部署で選ぶというより会社の魅力で選んでいた生徒もいた。

また、個人と社会との関係を体験的に学習してもらうため、教員側はアンケートの結果により28名を14名ずつのグループに分けたのみで、部署の担当は自分たちで決めさせた。その結果、バーチャル・カンパニーの運営全体を通じて、社長や一部の各部長にはリーダー的な感覚が育ち、会社を引っ張っていくという意識で動いていたようである。

ところが、特に、人事部や企画・営業部では、9月・10月上旬で基本的な仕事が終わり、カタログやホームページの作成のみで、10月中旬以降業務がなかった生徒もいる。

このような点を考えると、今後の教員側の課題として、バーチャル・カンパニーの業務内容や事前に絶対行わせる仕事をしっかりこちらも吟味して提供しなければ、「考えてやりなさい」と言うだけでは、生徒が動けないということを認識した。

また、ビジネスに対する心構え以前として、自己責任の観念や自分の考えや行動を上手に出せない生徒もおり、指示されないと行動が出来ない生徒もいた。やはり、最低限この部署ではこのような仕事はいつまでに、どのようにするかをしっかり決めてから実施しないと後の評価に悩むことになるといえる。

また、生徒達は支援企業が来られると、最初緊張してしまってなかなか討論にならず、ディスカッションといっても企業の方と社長や営業部長役の生徒が中心に話を進めて行くだけで、全体的な話し合いの雰囲気にならなかった。しかし、2回目になると、少し生徒も慣れ、また支援企業(グンゼ株式会社宮津工場と大江町商工会)の方々にも生徒とのコミュニケーションを取ることを大切にしていただいたので、生徒たちも色々と質問などもし、全般的になごやかに話を進めていけるようになっていた。ホームページやカタログの作り方についてもご指導いただいていた。日本語を英語に直す作業でも質問するなど、細かい点では支援企業の方との交流もはかれ、良かったといえる。

生徒が支援企業の助言を旨く活用できるようになるには、やはり、下位学年の間にワークショップなどの体験的な授業の導入を図るべきである。そうすることにより、グループでのミーティングがスムーズに進むのではないかと思う。短時間で話し合い、発表をさせる。そして、それを評価するなどの流れを生徒たちに理解させておく必要があったと考えている。

【起業家精神の育成】

この授業では、起業家精神の育成にも力をいれ、グループでの作業を通じてチャレンジ精神、創造力、問題解決能力、決断力、チームワーク力などを育成し、また組織の中での自己の役割などを認識し、努力することで会社の運営や会社自体を変えることができることを学び、またそれが生きる力ややる気の向上につながると考えた。

そこで、バーチャル・カンパニーでは、生徒には、企画・創造力を発揮させ、チームワークを必要とする商品企画を中心に授業を行うこととした。おおむね、グループで役割分担をして部署の仕事やプロジェクトの仕事をこなしているようであったが、仕事の多い、少ないの差がありもう少し定型的な仕事を入れる必要があると感じている。参加した生徒は、どちらかというと講義中心の授業に慣れており、グループでおこなう取り組みは良かったといえる。

起業家精神などについては、教員側から説明をしたりして、理解させるように1学期から20分程度3回ほど時間をとって取り組んだが、やはり、実際に起業した方から話を聞くなどして、ビジネスに興味を持たせることが出来れば良かったと思う。そうすれば、生徒が意欲的に取り組む大きな要因となったと思う。

外部講師を招待して話を聞かせるという点では、3年生にそのような時間的な余裕がなく、起業するために必要な素質や能力について議論をする時間が十分とれなかったのが残念である。しかし、今回の取り組みにおいても生徒の中には進学応募理由にバーチャル・カンパニーを通じて経営学部などに興味を感じたと書いている生徒もあったことから、今回のような授業の機会を得たことが生徒の何人かにとっては将来の進路を決めるきっかけになったと言えるのではないだろうか。

【経営のしくみ】

本校のような商業高校では3年に総合実践という科目があり、今回もこの総合実践用に教科書会社などが提供する教材を利用して、1学期中に全員に、経営のしくみや会社を設立するまでのプロセスで発生する事務的な手順について学習させた。

2学期からは授業運営については、バーチャル・カンパニーの社長や部長を中心に行うこととなった。ここで、教育側の反省としては、バーチャル・カンパニーを設立するまでに会社名や経営目標などを話し合い、給料などを決めたりする中で、起業に関して教員側から情報提供を行うなどして十分に学習の時間をとる必要があったのではないかということである。実際に会社を設立するまでの起業のプロセスをすべて体験しながらバーチャル・カンパニーを設立するのは困難であるが、短時間の学習で生徒達の間に起業することの大変さなどを理解する視点を育てる工夫が出来ていなかった。

商品の企画については、ブレインストーミングなどのアイデア発想技法やKJ法などのまとめ技法を利用し、客観的にたくさんのアイデアを募る方法があることを学習させた。しかし、やり方のみで実際にその発想方法を使って、商品開発を行うことが出来ず、今後は2年生などでワークショップ方式で旨く導入していくべきであると感じている。

支援企業からロゴマークの重要性について説明があったが、バーチャル・カンパニーのロゴマークなどを引用して名刺の制作など色々な展開を考えるべきであった。その中で、ロゴマークの重要性などを知るきっかけとなる。部署として作業を増やすことはいくらでもできるので、教員側もどのようなものを作成させるか今後企画する必要がある。

【情報技術の利用】

情報技術については、一定の効果はあると考えている。

電子メールの活用は、他校や起業家教育センター、支援企業との連絡などで必要であり、生徒たちに電子メールの利用方法を学ばせるきっかけとなった。

また、ホームページの制作では、グループでの分担となるため、最初の企画をしっかりと行わないと、全体のバランスなどが崩れるため、それを自覚してか生徒達もよく話し合って制作していた。デジタルカメラ・イメージスキャナなどの周辺機器も使う必要がでてきて、自然に覚える機会となった。また、検定試験だけでしかワープロや表計算ソフトを利用していない面があったが、カタログの制作や経理などで必然と利用の機会が生まれ、技術の向上につながっていた。

情報技術の習得は、生徒が特に興味をもって取り組んでいた学習項目となったといえる。

【国際理解】

国際理解の向上については、あまり展開が出来なかったと感じている。

仮想起業経営プログラムには2学期から取り組み始め、カタログやホームページの制作が11月中旬までかかってしまい、その後、営業の海外展開ということで仮想起業のネットワークに参加している学校に電子メールを送るなどさせたが、ホテル会社を運営している仮想企業から予約の連絡が入ったものがあった程度で、互いにコミュニケーションを取り合うところまでは発展せず、国際取引の難しさを感じる経験となった。

このように他国との交流が、参加校の情報検索のみに終わってしまったのは、時間的な制約以外に、教員側が仮想企業経営の世界ネットワークに参加している他国の情報を十分把握してなかったため、生徒に対して適切な講義や資料を提供できなかったというのも大きな原因である。

英語力の活用にといても、英語版のホームページの制作で必要となったが、英語担当の先生方には生徒の質問への対応などで迷惑をかけたといえる。今後、チームティーチングとして授業の中に英語の先生に入っていただく必要があると感じた。

今後、バーチャル・カンパニーの組織の中に、国際関係部のようなものを設け、その部の生徒達が、他の部の生徒に外国の文化について理解を図ったり、取引の方法やビジネスのやり方の違いなどを教えたりするような組織編成を考えている。

また、異文化理解に興味のある生徒は、海外で実施されるトレードフェア(仮想企業が実際に商品を売買する展示会)などに行けるような夏季留学制度を設けるなど、2学期からの授業で生かせる企画作りがあればおもしろいと感じている。

授業風景

|

平成12年9月22日: 支援企業の人を招いて商品企画の講義を受ける

大江町商工会 経営指導員の公手さん

大江町商工会 主席経営指導員の松本さん 平成12年10月24日: バーチャル・カンパニーの運営風景:黙々と各自の業務処理に励む社員(生徒)達。

|

http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/saikyo/

現在、西京商業高校では、新世代の経済人を育てる商業教育の新たな取り組みとして、起業家精神涵養を掲げており、そのプログラムの一つとして、バーチャル・カンパニーを導入している。

1)バーチャル・カンパニー導入の目的とねらい

生徒たちが、シミュレートされた経済活動の中でビジネスを計画・経営していくことを主旨として、主に以下の目標を設定して授業を展開してきた。

2)事前学習

今年度は、近隣の商店に生徒自身が、その商業活動を取材に出かけ、そこで取材した商店のホームページを製作するという形で、整理・総括するものである。

この取り組みは、校外学習であり、外部社会に対しての対面や影響を考え、特に接遇態度に焦点をおいて、以下のような事前学習を行った。

事前学習は、それぞれのチームに財務係・文書係・インターネット係を置くものとし、一人一役を原則とし、それぞれ各個人が、自己の仕事を責任もって完結させるように配慮した。

3)生徒の授業への取り組み状況

今年度は、仮想だけでなく実社会ともつながる独立したWebコンテンツ作成会社、そして模擬商店街を目指すものとして授業を展開した。商店の選択においては、本校の地理的な条件を考え、授業時間内に徒歩または自転車での往復が可能な商店街ということで、「三条会商店街」を設定した。

ここでは、無理に起業を意識せず、SOHO感覚でバーチャル店舗経営を行う。さらに、地域との商店との連携と商品知識・ビジネスマナーの取得を図った。

生徒達は、3名から5名でひとつのチームを組織し、このチームがそれぞれのWebコンテンツの会社となる。さらにこの会社が、実際の商店街におもむき、いずれかひとつの商店のホームページ作成を担当するものとする。

実際の取材は、2時間連続の授業を使って一回のみのため、一回で完璧な取材を行えるように、事前に「取材メモ」を作成させた。さらに各商店に対して作成させた「依頼状」とあわせて持参させ、デジタルカメラを1チームに1個持たせて、1時間の持ち時間で取材をさせた。

ホームページの作成にあたっては、HTMLのプログラミングではなく、ホームページのデザインや掲載する情報内容をより充実させることに重点を置かせるため、フロントページエクスプレスというアプリケーションソフトを使用させた。製作時間としては、当初4時間を予定していたが、最終的には7時間かかった。当初より、予備時間をあらかじめ設定していたため、この予備時間で調整・補填した。できあがった作品については、教員が該当商店に持参し、サンプルを提示し、ファックスによって細部の訂正に対応することとした。すべての商店にサンプル作品を渡したが、この時点で既におおむね好評をいただいており、すべての作品が実際のWebに掲載されるものと予想された。

さらに、これらのホームページ作品が、完成した時点で、生徒達による、自己作品のプレゼンテーションを行わせた。各チームの持ち時間を5分とし、全員が自分の担当個所について説明するようにさせた。すべての生徒が、熱心に取り組み、彼ら自身にとっても貴重な経験となったことであろう。

2学期以降は、以下の方針のもと、SOHO経営によって会社の営業を行っている。

|

商店に提供したホームページを元にバーチャル・カンパニー用にアレンジし、仮想電子モールを展開する。 |

|

|

仕入は特に考えず、注文の取れた商品の金額の何%とかを利益として計算する。 |

|

|

財テクも考え、架空デイトレーディングを行う。現在、日経新聞が主催している「ストックリーグ」という株式シミュレーション学習システムに参加。これは、インターネットによって、実際の株式相場をデータとして、トレードをシミュレーションによって学習するものである。一定期間の取引の後は、2400字程度の報告書の提出が義務付けられている。 |

|

|

チラシなどの試作・検討。添付書類によって、他校生徒へも配布。 |

2学期以降は、各班が開発した新製品を中心に、インターネット上に展開した仮想空間で、仮想の取引を行う。この時、三条会商店街の取材を通して得た知識、技能が大いに活用され、また教授する側にとっても、説明しやすい状況となった。1学期に各商店の営業内容などについて、該当商店より直接指導を受けることができたことが、大きな成果となって表れた。さらに、ビジネスマナーなどについては、外部の民間企業から外部講師を招聘し、講演を企画した。具体的には大阪ガスの人事課において、新人研修を担当されている方、京セラの企画営業を担当されている方に、指導にあたっていただいた。

4)評価方法

評価については、生徒からの提出物や考査試験に基づくものとは別途、生徒たち自身による自己評価、そして生徒相互による評価を参考にした。

評価項目を「身だしなみ」「マナー」「内容」「レイアウト」「伝え方」そして「総合評価」と設定し、それぞれについて5段階で評価させている。また、学期を通じての授業への取り組み状況についても自己申告によって評価させている。

この場合、評価項目としては「身だしなみ」「マナー」「出勤状況」(出席状況のことをこのように呼称している)「取組状況」「班での貢献度」そして「総合評価」を設定した。自分に甘い評価が付けられるのではないかと懸念されたが、おおむね真摯に自己分析し、自己評価しているようである。全ての項目に最高点の評価を付ける生徒も2~3名いたが、自分の授業態度について客観的に評価するよう再度指導した結果、妥当な評価を返してきた。

5)取り組みの成果

生徒が主体的活動によって習得した知識は、定着度も高く、また授業の中で生徒の主体的学習活動を保障する展開を行うことは重要である。三条会商店街との連携は、単なる「しらべ学習」ではなく、フィールドワークによって調べた結果をホームページという形で整理、表現し、その活動を通して、商業活動を理解し、インターネット上で実践するというものである。

外部との連携には、多くの問題点が予想され、実行するまでには、心理的なものも含め多くのプレッシャーが存在したが、実際に授業をはじめると、意外と取り組み易く、生徒の興味関心を喚起し易い授業形態であり、学習活動ではなかったかと思う。

三条会商店街との連携によって、Webコンテンツ製作会社という企業のノウハウをマスターし、その延長で、バーチャル・カンパニーに取り組んだため、仕事の運びは、比較的スムーズに進んだものと考えられる。

授業風景

平成12年10月23日:

バーチャル・カンパニーのホームページ作成中

バーチャル・カンパニー担当の尾賀先生

1)導入の目的・ねらい

目的

| (1) |

IT革命・情報化への対応 |

| (2) |

ベンチャービジネスの台頭 |

| (3) |

新学習指導要領への対応 生きる力(自ら学び、自ら考え、主体的な判断・行動、協調性、豊かな人間性)の育成 総合的な学習、教科「情報」の新設 |

| (4) |

ITに強い学校としてのイメージアップ |

| (5) |

課題研究として学科を超えた挑戦 |

ねらい

企業の求める人物像と学校での成績評価が一致しないなか、従来の授業展開に限界があったため、以下のことをねらいとして、バーチャル・カンパニーに取り組んだ。

2)評価方法

以下の点に重視した評価を実施した。

3)生徒の授業への取り組み状況

1.有限会社丸須販売企画:

支援企業の株式会社ミツトヨが扱っている商品のひとつであるデジタル体脂肪計を販売。

社長のリーダーシップが足りない分、他の生徒が積極的に仕事をした。

授業時間が一番多かったこともあり、このチームで最初に試みて、うまくいかなかったことなどを改善しながら、他の2つのチームに導入していくという形をとった。

2.ツカサ:

PCの技能は一番低く、当初心配していたが、10月初めのバーチャル・カンパニー設立総会では他の生徒達が嫌がる中、先頭に立って発表を行い、他のバーチャル・カンパニーを引っ張った。このチームには、日本にホームステイしているオーストラリア人の生徒が授業に参加し、バーチャル・カンパニーを通じて交流を図った。生徒は全員英語は苦手であったが、最後のほうになると何とかコミュニケーションをとっていたようだ。

3.マブ・マブ:

最も人材がそろったチームであった。初代社長は、期待以上にリーダーシップを取り、チームがうまくまとまっていて他のバーチャル・カンパニーのモデルになるのではないかと大きな期待をしていたが、夏休み中の事故で、社長交代となった。新しい社長は、いま一歩リーダーシップに欠けていたが、人がよく自然と皆がついて来ていた。しかし、最後に20億円の買い物をする大失敗をしてしまい、他校に迷惑をかけてしまった。

4)取り組みの成果

通常の座学が中心の授業では、受身で受けていればいい状況が、バーチャル・カンパニーでは答えのない、また結果のわからない問題を解決することが多く、積極的な生徒が生き生きとしていた。

生徒にとっては、自分の意見が認めらることによって、意欲的になり、進んで仕事をするようになる。そうすると、物事が良いほうに回転し、チームとして明るいムードのなかで授業が進められた。

また、最初は無理やりに発表をさせていたが、自分の思いや考えを文章に表現したり、意見として述べたりできるようになり、自分から積極的に発表できるようにもなっていった。

情報技術の習得に関しても、バーチャル・カンパニーの運営を通じてワープロや表計算ソフトをはじめ、コンピュータを自然に使えるようになっていた。

最後に、機械科としては、経理の学習は新鮮に感じた。

授業風景

|

平成12年10月3日に会社設立会を開催

呉港高校の松本校長

株式会社ミツトヨの総務課 中村さん

呉糧配協同組合 総務部次長 谷口さん

バーチャル・カンパニー担当の楠本先生 |

平成12年11月10日にコンピューター教育開発センターで実施された中間報告会では、委員の方からプロジェクトに関して以下のような質問があった。ここにその質問内容とそれへの対策案の記す。

今回CECで採択された仮想企業経営プログラムの電子商取引用の銀行システムにおいては、口座間の取引を管理するだけで、参加校の生徒達がどのような商品を開発し、それをどう購買者に対して送付するかということに対しては、指導していない。仮想企業プログラム(バーチャル・カンパニー)のネットワーク内で、商取引を行うための規制は、必ず実存の支援企業が会社設立・運営に関わることと、ネットワーク内で取引を行わなければならないことだけが、参加の条件となっている。

ただし、海外の参加校の中には、ネットワークの参加校の記事を書き毎月実際に新聞を発行して販売する企業や、支援企業のサンプル商品を実際に送付する参加校もある。これについても、いかにリアルに近い形にするかは生徒や指導教官・支援企業が一緒に模索することになっており、当社のほうではアドバイスを提供するだけで、あくまでも生徒達からの主体的な発案や生徒同士がお互いから学びあうことから来る結果を学習の成果として期待するものである。

実体験を与える場としては、参加校が増えた時点で、支援企業や外部の人を招待して実際に売り買いを行うトレードフェアの実施を計画している。また、参加校の多くが、専門高校であることから、この授業とは別途実際に自分達で商品を開発したり仕入れたりして学校の文化祭などで展示・販売するようなことも課外授業で行っているところもあり、バーチャル・カンパニーとの連携授業の展開が今後考えられるだろう。

当社としては、今回の質問を受け、今後、よりリアリティを増すという上で、商取引が成立した時点で、商品購入時のお礼メールだけではなく、実際に何か電子媒体で送るなどして、「何かを購入した」という実感が生まれるような工夫を促していきたい。

このプログラムの場合は、生徒達自身が実存企業の支援を受けて、会社を設立運営するなかで、会社組織やマネージメント知識、国内外との取引、広報ツールの作成などを学ぶもので、実際にホームページを設立して商取引する期間は2-3ヶ月しかない。学習プログラムとしては、学校の授業で利用される教材以外に、会社の設立・運営に必要な知識や各部署の役割などについて記載された補助教材や、電子商取引のホームページ作成やプログラムの進め方などについて記載した運営マニュアルを用意しているが、基本的には、このプログラムでは、これを教えなければならないというテキストはなく、実際の指導教官がどのようなカリキュラムの中にこの授業を導入し、どのような知識やスキルの習得に焦点を置くかによって、教える内容が大いに違ってくる。

これは、実際に、商業高校である大江高校と工業高校である呉港高校の授業を比較すれば明確になるが、たとえ同じ商業の情報処理科の授業であっても、大江高校と西京商業高校の仮想企業経営プログラムの授業が大変違うことからも、このプログラムの多様性・柔軟性が見えてくる。

したがって、電子商取引の危険性を学習させたいと思う教官はそのような授業を取り入れることも自由であり、学習プログラムとしてはこれを絶対教えなければならないという学習内容は決まっていない。当社は各学校がどのような趣旨でどのスキルに焦点をおいた授業を行いたいかを聞いて、カリキュラム開発を支援し、授業運営において問題があったばあいアドバイスするが、あくまで授業計画をたて、どのような形でこの仮想企業経営プログラムを授業に取り入れるかを決めるのも指導教官自身である。

ただし、参加生徒のほとんどが情報処理コースの生徒で、情報処理などの基本常識を2、3年で学習しており、電子商取引の危険性などについては、他の教科で既に学習していることも事実である。

当社としては、今回の質問を受け、今後、プログラムの中で、電子商取引の利便性とその危険性についても、補助教材の中に記載し、指導教官の授業の趣旨にあうようであれば学習内容に加えるよう依頼していきたい。

これについても、上記、電子商取引の危険性で説明たように、プログラムとしては、企業運営の成功・失敗を教えるというよりも、企業の設立・運営の基礎知識を習得し、その過程で、コンピュータースキルや協同作業力、職業観を培い、授業を終えて、自分達の成果を評価することで失敗点や改善点を体験を通して知るものである。いわゆる社会人向けの講座のように「企業運営の成功・失敗例から学ぶ」というのは企業組織というものがまだ理解できていない生徒にとっては、難しい。しかし、実際にこの仮想企業を経営することによって、参加生徒達は商品が売れなかった理由や自分達で決めたことが順調に行かなかったことなどを省みて、その原因を考えるようになっている。仮想という安全な守られたネットワークの中で、実際に企業を設立・運営してみて、その大変さや失敗を体験しているのが事実である。このような体験に加えて、教員が、企業の実例を出し、リスク管理の重要性や企業が失敗から学ぶというような授業を展開・実践していくことも十分可能である。

この仮想企業経営プログラム(バーチャル・カンパニー)は30カ国以上、約3300校が参加する世界規模のネットワークの一部である。

日本では、1999年にAPECのプロジェクトの一環としてオーストラリアのAustralian Network of Practice Firms (ANPF)のセントラルオフィスの支援を受け、西京商業高校に初めて実証導入された。

バーチャル・カンパニーの参加者は、国内外の取引を通じて、他国の経済や社会情勢を学習し国際的なビジネススキルを磨く理想的な実践トレーニングを受ける。そして、ネットワークに参加する国は、それぞれ、ベースとなる教育コンセプトに基づき、各国がその国の経済やビジネス運営の状況を反映した教材や銀行システムを開発している。したがって、ネットワーク内で取引する際は、参加者はこの基本的な教育コンセプトに基づき、各国の取引条件(為替レート、関税、手数料など)に合わせて、商取引を行うことになっている。

今回CECの助成により開発された銀行システムは、日本銀行の役割を果たし、参加校が他国の参加校と取引を行う場合、これらの取引条件を提示することになっている。

当初、センター運営の経費を捻出するためにVCの会員費を40万円に設定していたが、立ち上げ期の平成13-14年度は引き続き行政予算の支援を得ることで、公立高校などの参加費を低額に押さえるよう努力していきたい。センターサービスとしては、銀行システムの利用だけではなく、以下のサービスが含まれており、センターとして質の高いサービスを提供するには人件費やサーバー&ネットワークの管理費などを検討すると最低限必要な加盟費である。

1)資料提供

VC導入調査の実施要綱

VC運営マニュアル

VC生徒用ガイドブック

VC電子銀行システムの操作マニュアル

海外参加校の情報

2)授業運営コンサルティング

年間約20時間を目安として授業の運営コンサルティングを提供します。これには導入時のカリキュラム開発・指導案作成などのアドバイスや必要に応じて年2回-春・秋に学校を訪問して実施する授業視察や運営確認も含まれています。

バーチャル・カンパニーの導入研修とシステム研修を担当の指導教員1名を対象に春・夏の2回、セントラルオフィスにて実施します。

3)メンバーズパスワードの提供

参加校にはバーチャル・カンパニーのメンバーズ用サイトにアクセスできる代表IDとパスワードを提供します。

1参加校2社のバーチャル・カンパニーに対して、その企業IDとパスワードを提供し、VC間の商取引に必要なIDと銀行口座番号をその企業の社員全員に発行します。

口座開設と同時に、ネットワーク上で電子的に商取引が行える銀行システムが利用できるようになります。

バーチャル・カンパニーのセントラルオフィスの運営する公共サービス(ガス・電気・水道などの)やネットワーク内にない企業のサービスが利用できます。