|

|

| �w�N |

�N���X |

���k�� |

���{�� |

���v���Ǝ��� |

| ��1�w�N |

2�N���X |

44�� |

����15�N12��5���A10���A12�� |

200�� |

| �w�N |

���Ȗ� |

�P�� |

| ��1�w�N |

�Z�p�ƒ�@�Z�p����A |

�u�Z�p�Ƃ��̂Â���v(1)�C�Z�p���E�G�l���M�[�A�����̊W |

| �w�N |

���Ȗ� |

�P�� |

| ��1�w�N |

�Z�p�ƒ�@�ƒ땪��a |

�u�Ƒ��Ɖƒ됶���v(4)�C�����̐��������ɗ^����e�� |

| �w�N |

���Ȗ� |

�P�� |

| ��1�w�N |

�Љ�@���� |

(2)�@�A�������̐����ƌo�� |

|

----- |

|

�@�@�������̓��퐶���͗l�X�ȑf�ނɈ͂܂�Ă���B���̒��̂ЂƂA�g�߂ŕs���ȁu�K���X�v�Ƃ����f�ށB����̎��Ƃł́A�K���X�Y�ƂƂ��̐��i�A�����ă��T�C�N���ɂ��Ċw�K����B����I�Ɏg�p���Ă���K���X���i�̐����ߒ��Ɗ����ׂ̊W�𗝉�����ƂƂ��ɁA��Ƃ̍l����u�����\�Ȑ��Y�v�ɂ����ڂ���B���Ƃ́A�Z�p�ƒ�Z�p����`�u�Z�p�Ƃ��̂Â���v(1)�C�Z�p�Ɗ��E�G�l���M�[�A�����̊W�^�Z�p�ƒ�ƒ땪��a�u�Ƒ��Ɖƒ됶���v(4)�C�����̐��������ɗ^����e���^�Љ����(2)�A�������̐����ƌo�ςɃ����N������̂Ƃ��A����Y�ƊE�ƒ��w�Z�̌𗬎��ƂɗL�p�Ȏ��Ɠ��e����тh�s���ނ��\�z����B

�@�@����ɁA�K���X�т�̃��T�C�N���֘A�ɂ��Ė⍇���̑������w�Z�ɂ��ėp�����L���邽�߁A���w�Z��P�w�N��ΏۂɁA���ʂɔ�d��u������蕽�ՂȃJ���L�������������Ď��{����B

�@�@�K���X�̐����y�у��T�C�N���ɂ��āA���Ƃ����k�Ɍ����Ă킩��₷��������A�ƒ���̃K���X���i����n���K�͂̊����ɖڂ������A���������̖L���Ȑ����Ɗ����ׂ̊ւ����w�K����B����ɃK���X�H�|��̌����Ȃ���K���X�ɐG��邱�ƂŁA�����ׂ̏��Ȃ��K���X�Ƃ����f�ނɂ��ė�����[�߂Ă����B

�@�@�K���X�Y�ƘA����̎����ǂ����e�ɉ����Đl�I���A�h���v�������P���̊e�c�̋y�т��̍\����Ƃ̎Љ�l�u�t���s���B�E�ƈӎ�����ޏ����i�K�ŎY�ƊE�̍u�t�ɂ����Ƃ��邱�ƂŁA�Y�ƂƊ��ɂ��Ď���l���A���肠��E�Ɗς��m������ꏕ�Ƃ������B

|

|

�E �F�m�I�ڕW�F���Ƃ����������ɁA�K���X�f�ނ�i�A�����ɂ��ĊS�������A���ƂɎ�g�ނ��Ƃ��ł���B

�E ��ӓI�ڕW�F�K���X�f�ނ̓�����T�C�N���A�n�����̑���𗝉����A���퐶���̒��ōs���Ɍ��т��邱�Ƃ��ł���B

�E �Z�p�I�ڕW�F�u�t�̐E�ƂɊW�����M���}������̉��H���ł���B

|

| ���{�P�� |

�e�[�} |

| 1��� |

�K���X�̑g���E�����E��Ƃ̊��ւ̎��g�� |

| ���{�ꏊ |

�V�h�旧��v�ے��w�Z

�R���s���[�^�� |

���{���� |

100�� |

| �u�t |

�K���X�Y�ƘA����@������o�C

�i���{�Ɏq������Ёj |

�g�p���� |

Microsoft(R)PowerPoint(R), VHS�r�f�I, Web�R���e���c, ���[�N�V�[�g |

| ���Ƃ̐i�s�E���e |

���Ƃ̗l�q |

���i�s

�g�߂ɑ��݂��邪�̂ɉ��߂Ėڂ������邱�Ƃ̏��Ȃ��u�K���X�v�Ƃ����f�ނɊS�������邽�߁A��P��ڂ̎��Ƃɐ旧���A�h����o���B�K���X���̂��̂ւ̗�����[�߂����ƁA�Y�Ƃ���ւ̎��g�݁A���ʂ����҂̖����ƁA�e�[�}���g���Ă������B

�u�`�̕⊮�Ƃ��āA�p���[�|�C���g��r�f�I�AWeb�ւ̃A�N�Z�X�ɂ�藝���𑣂��c�[�������p�B

�l�X�ȃK���X���i�⌴���A�J���b�g�Ȃǎ��������������ɓW�����A���k�Ɏ����ɐG��A�����ł�����������B

�����e

���O�ɏo�����h��F

�@�@�@ ����ɂ���K���X���i�̎�ނƂ��̐��������o���Ă݂悤�B

�@�@�A �h��P�ȊO�ŁA�m���Ă���K���X���i�������o���Ă݂悤�B

�ɂ��A�K���X�ɂ��Ēm���Ă��邱�Ƃ̔��������߂��B���̓����܂��ăK���X�����p����Ă��镪����Љ�B

�u�t�̐����̍ۂɂ́A�摜��O���t�A�����ݐ}�Ȃǂ̃r�W���A�������������Ȃ��痝���𑣂����B�܂��A�̌������Ƃ��ċ����K���X�̏ォ��S���𗎂Ƃ����x�����A�h�ƃK���X�����ƂŒ@������j������A�d���̂n�m�A�n�e�e�ŃK���X���s�����ɂȂ钲���K���X�̏u���ω��A�b�n�Q�r�o�}���ɍv�����镡�w�K���X��^��K���X�̒f�M���ʑ̊��Ȃǂk�Ƌ��ɍs���A�u�`�Ƒ̊������A�r�f�I�̎�����D�荞�݂Ȃ���i�s�����B

|

|

| ���{�P�� |

�e�[�} |

| 2��� |

�M���}������̌� |

| ���{�ꏊ |

�V�h�旧��v�ے��w�Z

|

���{���� |

100�� |

| �u�t |

�K���X�Y�ƘA����

�㏼�q�� |

�g�p���� |

���[�N�V�[�g(A4�Łj |

| ���Ƃ̐i�s�E���e |

���Ƃ̗l�q |

���i�s

�@�@�P��ڂ̎��ƂŃK���X�ɂ��Ă̒m���ƊS��[�߁A�Q��ڂł̓K���X�H�|��̌����Ȃ���K���X�ɐG��邱�ƂŁA�����ׂ̏��Ȃ��K���X�Ƃ����f�ނɂ��ė�����[�߂Ă����B

�����e

�K���X�Y�ƊE�ɒ����]�����A����K���X�̔����فi���ݕ��j�ő����̐l�ɃM���}��������w�����Ă����u�t���A���܂ł̌o���������Ď��ȏЉ�B

�P��ڂ̎��Ƃ̍u�`�̒�����A���Ƀ��T�C�N���ɂ��ĐU��Ԃ�����A�H�|����ł��K���X�����T�C�N�����Ċ��p����Ă����������������Ȃ������B

�M���}������̌��ɐ旧���A���O�̗R����e���܂�Ă������j�A�H��i���[�^�[�j�̂����݂Ǝg�����A������{���ۂ̒��ӎ���������B

�܂��A���[�^�[�Ɋ���邽�߁A���K�p�̔K���X���g���Ď���������s���A��i����ɂƂ肩����B

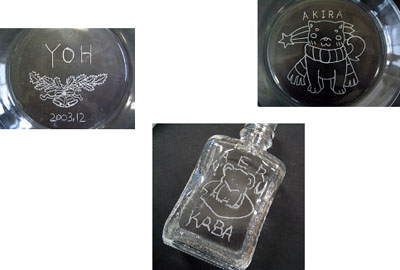

�f�U�C���̕`���N�����A�܂��̓T���v���f�U�C������`���N�����A���M�܂��͔K���X�ɗ��ʂ��璤����J�n�B���ʃK���X�́A���ʂ���̒���ƂȂ邽�߁A�t�łŒ��邪�A�ԈႦ�ĕ\�̂܂ܒ����Ă��܂������k���������A���܂���������ďC������ȂǁA�l�X�ȍH�v���Â炵�Ȃ���d�グ�Ă����B���ʂ��̂ւ̌@�肪��������A�p�т�A�v���Y���A�~�j�{�g���ȂǁA�p�ӂ��ꂽ�K���X�f�ނ���D���Ȃ��̂�I�э�i��B�Q���Ԃ̎��Ԃ̒��ŁA�قƂ�ǂ̐��k���x�ݎ��Ԃ��Ƃ炸�ɐ���Ɏ��g�B

|

|

|

�E �K���X�f�ނ�i�̓����𗝉�

�@�@�K���X�Y�ƂƂ��̐��i�A���T�C�N���ɂ��Ċw�K���A����I�Ɏg�p���Ă���K���X���i�̐����ߒ��Ɗ����ׂ̊W�𗝉�����ƂƂ��ɁA�Y�ƊE�̋�̓I�Ȋ��ւ̎�g�݂̗�����[�߂��B

�@�@�ƒ���̃K���X���i����n���K�͂̊����ɖڂ������A���������̖L���Ȑ����Ɗ����ׂ̊ւ��ɒ��ڂ����B

�E ���������ɖ��ڂɊW���Ă�������ւ̔F���ƍs���ł���ӎ��̏���

�@�@���ݖ��A�n�����g���A���z�������ȂǃG�l���M�[�ɂ����������𗝉�������ŁA�����Ɩ��ڂɂȂ�������₻�̑�Ȃǂ��w�B

�E �h�s�����p���A�C���^�[�l�b�g�Ɋ����

�@�@�K���X�Y�ƘA����z�[���y�[�W���ɍ\�z����Web�R���e���c�փA�N�Z�X���A�ƒ�Ŏg���Ă���K���X�ƃ��T�C�N���ɂ��Ă̍s���肷��ł����݂��������A�z�[���y�[�W�ւ̃A�N�Z�X��ł����݂̃��e���V�[�����コ����_�ŁA�\�͂̌��オ�}��ꂽ�B

�E �K���X�H�|��ʂ��ăK���X�f�ނɐe����

�@�@�K���X�H�|��̌����Ȃ���K���X�ɐG��邱�ƂŁA�����ׂ̏��Ȃ��K���X�Ƃ����f�ނɂ��āA������[�߂��B�M���}������̌��ɐ旧���A�u�t����H�|����ł̃K���X�̃��T�C�N���̉���ɁA�P��ڂ̎��ƂŊw�K�����s���A��Ɗ����ł̃��T�C�N���̂����݂Ƃ͕ʂɁA�H�|����ł����p����郊�T�C�N���ɂ��Ă������̕����L�����B�M���}���̖��O�̗R���A�M���}������̍�i�̊ӏ܁A�H��g�p�̒��ӂ̂��Ƃɍs�����M���}������̌��ł́A�f�U�C�����璤��̍H�����A���Ԃ̔z�����l���Ȃ���A�H�v���Đ��E�Ɉ�����̍�i���������������Ƃɖ������o�������k���ڗ������B

|

|

���\����

<1�NA�g�̐��k�̍�i>

|

| ���{�ꏊ |

�V�h�旧��v�ے��w�Z�@�R���s���[�^�[������і؍H��

|

| �g�p�����@�� |

�E�f�X�N�g�b�vPC�@�E�v���W�F�N�^�[�@�E�r�f�I�f�b�L�@�E�X�N���[�� |

| ���ރ^�C�g�� |

�K���X�Y�Ƃ���݂���Ɩ��� |

| ���ގd�l |

Microsoft(R)PowerPoint(R) 23���

|

| ���ފT�v |

�g�߂ȑf�ނł���u�K���X�v�ɂ��āA���̑g���E�����A�K���X�Y�Ƃ̐��ڂ��Ƃ̊����גጸ�̂��߂̋Z�p�J����T�C�N���̎��g�݂Ȃǂɂ��āA�T�̍��ڂœW�J�B�摜��O���t�C���X�g�̃��B�W���A�������Ƃ��ču�`�̕⊮�����A���ꂼ��̃X���C�h�ɂ̓m�[�g�������A�u�`�̃|�C���g���L�ځB

|

| ���ރ^�C�g�� |

�K���X�̊��T��c |

| ���ގd�l |

HTML�f�[�^�@5��� |

| ���ފT�v |

�K���X�Y�ƘA����z�[���y�[�W���ɂ���K���X���v���x����R���e���c�B�����ƃK���X�̊ւ��A�ƒ�Ŏg�p���Ă���K���X�̊����ׂ̓x�����̖ڈ�������A�����ł���R���e���c�B

|

| ���ރ^�C�g�� |

�K���X�̉摜�W |

| ���ގd�l |

HTML�f�[�^�@90��� |

| ���ފT�v |

�K���X�Y�ƘA����z�[���y�[�W���ɍ\�z���ꂽ�K���X�֘A�摜�W�B�P�Q�̃W�������ɕʂ�A���ꂼ�ꕡ�������[�B

|

| ���@�� |

���@�� |

���Ƃł̐��� |

�K���X�Y�ƘA����

�i���{�Ɏq������Ёj |

������o�C

|

�u�t |

| �K���X�Y�ƘA���� |

�㏼�q��

|

�u�t |

| �K���X�Y�ƘA���� |

�{�{��q

|

IT���p�w�� |

| �������NHK�\�t�g�E�F�A |

���]�r��

|

IT���p�w�� |

| �������NHK�\�t�g�E�F�A |

������

|

IT���p�w���A���ƒ��� |

�����Ǝ��{��

�@�i�Y�ƊE�u�t�j���� |

- �����ƂƊw�Z�Ƃ̘A�g�����P���邽�߂ɂ́A���ۂ̎��Ƃ��d�˂Ă����ʂ��đ��݂ɗ�����[�߂Ă����B

- �����K���X�A�h�ƃK���X�A�^��K���X�A�����i�t���j�K���X�Ȃǂ̎����������A���\��̊������邱�Ƃ��ł����B

- ��ƂƊw�Z�̒��ړI�𗬂͗e�Ղł͂Ȃ��B�Ⴆ�H�ꌩ�w�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�P�Ɍ��Ă��炤�����ł͎v�����`���Ȃ��ꍇ�������B����̃v���W�F�N�g�̂悤�ɁA���Ƃ̃R���e���c�ɂ��āA���O�ɑō������d�˂邱�ƂŁA�`�������_�A�`���ė~�����_���N���A�ɂȂ�A���������Ӗ��ł̓R�|�f�B�l�[�^�[�̑��݂��d�v�B

|

| ���S�C���� |

- �h�ƃK���X�⋭���K���X�A�K���X�@�ۂł����Ă���f�M�ނȂǂ����ۂɌ����Ȃ���A�K���X�͂��낢��ȏꏊ�Ɏg���Ă��邱�Ƃ�A�����̉��x�������艷�x�ɕۂ��Ƃ��ł���Ƃ������ƁB

- �F�ʂɕ����ĉ�����ꂽ�K���X�т��T�C�N�������H�������邱��

����āA�K���X�̍ė��p�̑������Ƃ�m�������ƁB

- �M���}������̗R���̐����������āA�S�������Ƃ��ł����B

- �M���}��������s���ۂ̏����ӂ�����A���S�ʂł̎w�����������B

- �f�U�C���T���v�����L�x�ɂ���A���k���ӗ~�I�Ɋw�K���鏀�����ł��Ă����B

- ��Ƃ���̍u�t�����ꂽ���Ƃɂ��ẮA�N�Ԏw���v��ɓ���Ď��{�������ƍl���Ă��邪�A�w�Z���Ɗ�Ƒ��Ƃ̎��Ԓ��������ɓ���̂Ŏ��{�ł��Ȃ��Ǝv���Ă���B

|

| �����k���� |

�q�u�`�r

- �K���X�Ƃ����Ă������Ȏ�ނ������ĂƂĂ��������납�����B

- �K���X�̌����͍��Ƃ����̂��A���߂Ēm�����B

- �K���X�������ƒf�M�ł���K���X���������̂ŁA�r�b�N�����܂����B

- ����Ȃ����M�Ɗۂ��傫�ȓS�̋ʂ��K���X�ɗ��Ƃ����̂̓r�b�N�������I

- �Ȏ����E�ȃG�l���M�[�E�b�n�Q�̍팸�A�R�q�i���f���[�X�E�����[�X�E���T�C�N���j�̐��i�A�S�~���o���Ȃ��悤�ɂ���B���ɁA�u�S�~���o���Ȃ��v�悤�ɋC������I

�q�M���}������r

- �e�N�j�b�N��莩���ōŏ�����Ō�܂ł���Ƃ����S������Ƃ������Ƃ��킩�����B

- ������Ƃ����g�̎���ɂ���K���X�ŁA�����ȁA���������̂������Ƃ킩�������ƁB

- �K���X�ɂ́A�_�C�������h�ŊȒP�ɃL�Y�������Ƃ��킩�����B

- �v���Y���̔��˂��ʔ����B�M���}�����肪�ł���悤�ɂȂ����B

- �M���}������̃f�U�C����A������A�K���X�ɂ͊y���ݕ����������邱�ƃK���X�H�|�̂������낢�Ƃ���B

- ���i�ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ȃK���X�ł��A���͎g�������������邱�ƁB

|

| ������W�̗��ꂩ�� |

- �K���X�Ɗ��Ƃ����ڌ��т��C���[�W�͒ʏ펝���ɂ������Ǝv���܂����A�u�s�q�A�u�t�̐����ł�����x�̗����͂ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

- �K���X�т�̉���Ȃǂɓw�߂�Ί��ɂ��ǂ��Ƃ������Ƃ��A���k�����͔F�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���ȏ�ɐ��ʂ������邽�߂ɂ́A���퐶���̒��ł̃��T�C�N���i�S�~�̕��ʂƓ��l�ɂт�K���X�����܂Ŏ̂ĂĂ������̂����T�C�N���ɏo���悤�ɂ���Ȃǁj���s���Ă������ƁB

- �F�m�I�ڕW�ɑ��āA�̌��A������ʂ��Ĉ�ۂÂ����Ǝv���B�𑝂₹����Ȃ��ǂ��B

|

|